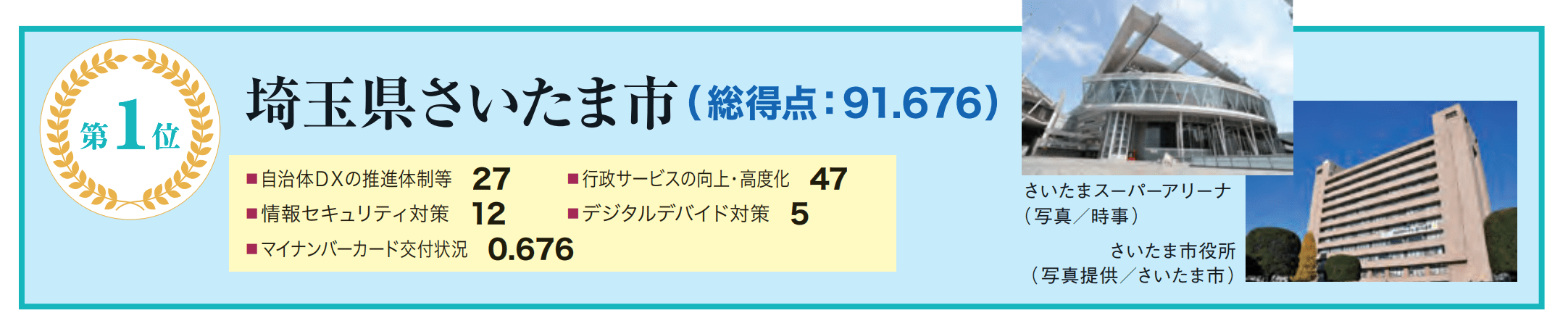

参照元:全国自治体DX推進度ランキング2023 – iJAMPポータル

*総務省が毎年発表する「地方公共団体における行政情報化の推進状況調査結果」の令和4年度版データをもとに、時事総合研究所が独自配点によりランキング。

さいたま市都市戦略本部情報統括監の小泉浩之氏

全国の自治体では、人材不足対策とサービス高度化のニーズ、マイナンバーカード普及推進への対応などを背景とした、業務効率化や行政サービスの充実を目的としたDXが加速中だ。中でも埼玉県さいたま市は、2020年に発生したコロナ禍への対応をきっかけに、RPAによる業務自動化で2022年度は年間8800時間の業務時間を削減。さらに「選ばれる都市」を目指して、AI活用、ペーパーレス化など多面的なデジタル活用を推進している。同市のDX推進体制について、小泉氏は「市長をトップとする全庁横断のDX推進本部を設け、デジタルを活用した効率的で的確な行政を目指している」と語る。

同市の全庁横断DX推進への取り組みは、次のような組織体制で実施されている。

さいたま市のDX推進組織の構成

DX推進本部は、市長・副市長・各局長クラスで構成する本部会をトップに、情報統括監(小泉氏)、関係部長でつくる幹事会、事務局としてのデジタル改革推進部を設置、その下位に具体的な課題解決のための5つのワーキンググループ(WG)を設置している。各WGのミッションは以下の通りだ。

窓口での市民負担軽減と職員の業務効率化を目的に、マイナンバーカードを利用した情報自動入力(職員による入力支援も含む)による「書かない窓口」実現や「定形業務のオンライン化・効率化」を検討。ゆくゆくはパソコンやスマホ手続きによる「行かない窓口」も目指す。

市民のデジタルスキル向上に関する検討。スマホなどの基礎的知識やスキルの底上げを目指し、高齢者向け講座を開催。また、講座講師となる地域ICTリーダの育成も行う。

デジタル人材の確保・育成にかかる方向性の整理、職員向けの研修などの実施。

自治体業務システムの標準化(2025年度末までに対応が求められている)対応のため、標準準拠システムへの移行検討と、移行後の市民サービスの維持および業務の円滑な遂行に向けた検討。

従来の行政サービスを確保しつつ、より付加価値の高いサービスを提供していくことを目的に、デジタル技術を活用した職員の働き方改革、業務効率化を検討。

小泉氏が特に強調したのは、業務デジタル化WGが取り組んだ庁内のペーパーレス化だ。「民間に比べて紙文化が根強く残る自治体においてペーパーレス化は大きな課題の一つです。これに対応するため、さいたま市役所庁内に無線LAN環境を整備し、会議などでも紙の資料を用意せず、オンラインで参照できるようにしました。その場でリアルタイムに資料の修正・追加もでき、効率化にもつながると考えています。また、約800ある各課のプリンターの利用状況を職員が閲覧できるようにすることで、職員に問題意識を生み、ペーパー削減への意欲を高める取り組みも行っています。こうして『現場主導』でペーパーレス化を積み重ねていくことが大切だと考えています」(小泉氏)

こうした組織整備をベースにしたDX推進に際し、同市は2021年度に「さいたまデジタル八策」というコンセプトを打ち出した。坂本龍馬が新しい国家の在り方を船の中で起草したという「船中八策」のエピソードにちなんだものだ。

さいたま市の市民満足度向上のための「さいたまデジタル八策」

これは全庁的にデジタルを活用した施策の再整理を行う構想だ。その内容は次のようになっている(一部は着手済み。金額は予算)。

・行政手続きのオンライン化(電子申請・届出サービスの対象拡大)

・手数料などの決済キャッシュレス化の対象拡大

・「書かない窓口」の実現(業務プロセス改革。BPRを含む)

マイナンバーカードを活用しつつ、行政手続きのプロセスをデジタル化し、市民の利便性向上を目指す。

・デジタル地域通貨および市民アプリの導入

・保育所などにおけるデジタル化の推進

行政が直接提供しているサービスにおいてデジタルを最大限に活用し、市民生活の向上を目指す。

・さいたま市スマートスクールプロジェクト(SSSP)の推進

・メタバースを活用した不登校など児童生徒への学習支援

・地域において高齢者などがデジタルの活用を習得できる環境の整備

デジタルデバイドの解消を図るとともに、年齢、障害の有無などを問わず、市民がデジタルの恩恵を享受できることを目指す。

・さいたまシティスタットの推進(記事後半にて詳述)

・スマートシティさいたまモデルの推進強化 ※記事後半で詳しく紹介

・スポーツを科学する生徒の育成

事業の方向性や方針の決定などの根拠としてデータを収集・分析・活用することにより、データにもとづく施策実施に資する。併せて、データ活用によるスマートシティの取り組みを進めていく。

・情報セキュリティポリシーやICT-BCM(事業継続マネジメント)などの見直し

・災害情報共有に関わるシステムを活用した災害対応

デジタルの活用に向けた適切な取り扱い・運用に関するルールの整備、ICT-BCPの観点を踏まえたデジタルインフラ対応などを行うことにより、災害時も含めデジタルの安心で安全な活用を図る他、デジタルを活用した防災にも取り組む。

・市内企業DXの支援

・自治会電子回覧板モデル事業などの実施

・先進技術の活用支援による農業DXの推進

行政だけでなく民間企業関係者とも連携し、市内企業におけるデジタル活用や市民生活におけるデジタル利用環境の整備を支援することにより、全市のデジタル化を推進する。

・農業関連情報などの発信における市公式SNSの活用

・観光ガイドブックなどの多言語化とWeb公開

Webページやアプリなどを活用し、市民はじめ対外的にも効果的な情報発信に取り組むことにより、市民などが必要な情報を必要な時に得られる状態を目指す。

・多様な働き方に資するデジタル環境の整備

・DX推進アドバイザー(外部人材)の活用

・デジタル人材の育成に向けた研修などの実施

・情報システム標準化に向けた対応

市役所内部の業務にデジタルを活用することにより、時間的、地理的コストを削減するなど業務効率性を向上させるとともに、職員一人一人のライフステージに応じた多様な働き方を可能にする。

以上の「デジタル八策」は、「市民満足度向上のための4つの目的に対応しています」と小泉氏。①③⑦は「行政手続きの市民負担軽減」、②③⑥は「地域社会全体のデジタル化」、④⑧は「デジタルを活用した効率的で的確な行政」、⑤⑧は「変化や危機に対応しうる柔軟性」という目的に対応していると説明した。

先述のように、デジタル環境整備(⑧に含まれる)に次いで予算が最も大きいのが③に当たる「デジタルデバイドの解消」だ。これについて小泉氏は「市の事業(主催するスマホ講座など)の拡大・改善を行うには、地域ICTリーダをはじめとする市民の積極的なデジタル活用を進めることと、国の制度の活用や民間事業者との連携が必要です。市、市民、国や民間事業者の3つの力の相乗効果でデジタルデバイド対策を最大化することを目指しています」と語る。

具体的な対策としては、「市民の地域ICTリーダが講師を務める、市主催のスマホ講座の開催」「市民の地域ICTリーダ登録と育成・支援」「民間事業者との連携、国の制度活用」を行っている。特に2つ目の「市民の地域ICTリーダ登録と育成・支援」は、市民を「主役」としたものであり、ユニークな試みといえる。地域コミュニティにおいてICTを積極的に活用したり、コミュニティ内の他のメンバーにICTに関するアドバイスをしたりするなど、地域の情報化の推進役や相談に集まる人材を「地域ICTリーダ」として登録。その人々がスマホ講座などの講師も担当する。

地域ICTリーダには特別な資格は必要なく、地域ICTリーダの趣旨について理解賛同し、市が開催する地域ICTリーダ養成講座を受講終了することが条件だ。2024年4月時点で228人の地域ICTリーダが登録されているという。

取り組みは「おおむね予定通りに進んでいます」と小泉氏。「とはいえ、講座実施では定員を超えた申込みがあることが多く、デジタルデバイドの解消への道のりはまだ長いと感じています。また、これまでの支援は主に高齢者を対象としていましたが、障害のある方などへの支援についても検討が必要です」と話す。

さらに小泉氏は、前述以外にも特徴的な取り組みを複数挙げて紹介する。

保育関連の質問についてチャット形式でAIが回答するチャットボットを2021年10月から運用。同市のアンケートでは、AIチャットボットの認知度は約30%だが、利用者からは肯定的な意見が多いという。

子育てに関する制度をはじめ、施設情報や相談先など、さまざまな情報を提供するサイト。2024年3月にリニューアルし、スマホで利用しやすくなったという。

同市美園地区を舞台に、AIやIoTデータを活用したさまざまな社会課題を解決する市民生活支援サービスを提供するとともに、人と人のつながりであるコミュニティを形成する取り組みを並行して実施する構想が「スマートシティさいたまモデル」だ。実現のためには、データ、モビリティー、エネルギー、健康、コミュニティの5分野で、「公民+学」(行政機関・公益法人、地元組織・民間企業+大学・研究機関など)が連携したプロジェクトの実施を計画している。スマートシティ構築後は、モデルを市内他地区・他都市へ横展開していく。

スマートシティさいたまモデルの推進の要と考えられているのが、さまざまな分野のデータを利活用していくことだ。1段階目として、データ収集や利活用の中核を担う仕組みとして、「さいたまシティスタット基盤」を構築した。さいたまシティスタット基盤は、市の人口や年齢構成、転入転出数などの基本的な情報に加えて各課の業務に関わるさまざまな情報を蓄積し、幅広い分野で施策の評価や検証、企画立案業務改善などに活用することを目的にしており、その基盤にはPower BI Desktop(データ分析用)、Power BI Report Server(データ共有用)が用いられている。ほぼ全ての職員が自席のパソコンからデータを分析でき、作成したレポートは全庁で閲覧、共有が可能だ。

活用例として、各事業における実績推移などの経営指標の可視化、救急車の出動状況を可視化した月別の傾向の可視化がある。このような情報が可視化された状態で公開・共有されることで「職員1人1人の意識向上につながっている」と小泉氏は述べる。

これまでに業務自動化を図るRPA、ペーパーレス化・自動化に寄与するAI-OCR、各種業務の自動化・効率化・管理・可視化・脱Excel化などに役立つノーコード開発ツール、ペーパーレス化を促進するタブレット、テレビ会議システムなどの導入・活用が図られてきた。特にRPAとAI-OCRの活用では、2023年度は年間で約1万時間以上の作業時間削減に成功している。

小泉氏は最後に「今後、デジタルネイティブと呼ばれる方々が中心となって活躍するようになれば、DXへの取り組みや各種施策の成果などが大きく変わるのではと、期待しています。私たちデジタル部門では、今後もデジタル技術の方向性、何を使ったらどのようなことができるのかといった可能性を発信することで、さいたま市のDXをリードしていきたいと考えています」と展望を語った。

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣 PHOTO:野口岳彦 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。