プレゼンやマーケティング分析など、社会人の日常にデータを可視化する機会はあふれています。しかし、データサイエンスを専門に学んだ人でもない限り、その知識を体系的に身につけてはおらず、‟独学で何とかやっている”のが実際のところなのではないでしょうか。

2024年8月に翔泳社から出版された『データ可視化の基本が全部わかる本 収集・変換からビジュアライゼーション・データ分析支援まで』は、データ・ビジュアライゼーション・ジャパン 発起人の矢崎 裕一氏がそのタイトルの通りデータ可視化の基礎知識を「なぜ(Why)」から「どうする(How)」まで351ページにわたって解説する書籍です。

この記事では、読んだ実感をもとに同書をレビューし、どの様なメリットが得られるのか、そもそもデータ可視化をなぜ学ぶ必要があるのかについてご紹介します。

『データ可視化の基本が全部わかる本 収集・変換からビジュアライゼーション・データ分析支援まで』(以下、『データ可視化の基本が全部わかる本』)は、基礎編(全7章)と実務編(全11章)で構成されています。

筆者が『データ可視化の基本が全部わかる本』の独自性を特に感じたのは、全7章の基礎編でした。そもそもなぜデータを可視化するのか、チャートはなぜ存在し、どの様な要素で構成されているのか──私たちはある程度データの読み取りやExcelなどによる可視化ができるからこそ、こうした要素について考える機会がありません。それは強みでもありますが、無意識の枠組みでもありデータ可視化について改善したり工夫したりする余地を知らず知らずに奪っているのではないでしょうか。

たとえば第1章『なぜデータを可視化するのか 4-3節「説明手法と探索手法の相互補完」』では、データ可視化には作り手の意図を正確に伝達することを目指す「表現伝達型コミュニケーション」と個々人の問題意識をもとに自由な探索を促す「課題探索型コミュニケーション」があることが説明されています。

両者は必ずしも対立するものではなく、データ可視化においては各々の要素を組み合わせるという考えが新たな扉を開く場合もあるとのこと。データ可視化で何かを伝えるとなるとついつい「表現伝達型」の枠組みの中で考えてしまっているという方は少なくないのではないでしょうか。

少なくとも筆者はそうでした。そうした思考の枠組みを広げてくれるという点で『データ可視化の基本が全部わかる本』は‟データ可視化についてある程度わかっている”と思っている方にこそ有効なのかもしれません。

全11章の実務編は、基礎編以上にデータ可視化で用いられている概念的なツールを分類し、それぞれの特性を記述して理解することに重きをおいて執筆されています。

「表現伝達型」「課題探索型」それぞれのワークフローから具体的なチャートの分類やその特性まで具体的な解説がなされるわけですが、ここでも筆者が感銘を受けたのはデータ可視化で所与の前提として存在していた枠組み(棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、せいぜい散布図くらいは使えるが、そのくらいできれば十分だろう……)を突破できるように情報を伝達する設計が書籍の中でなされていたということです。

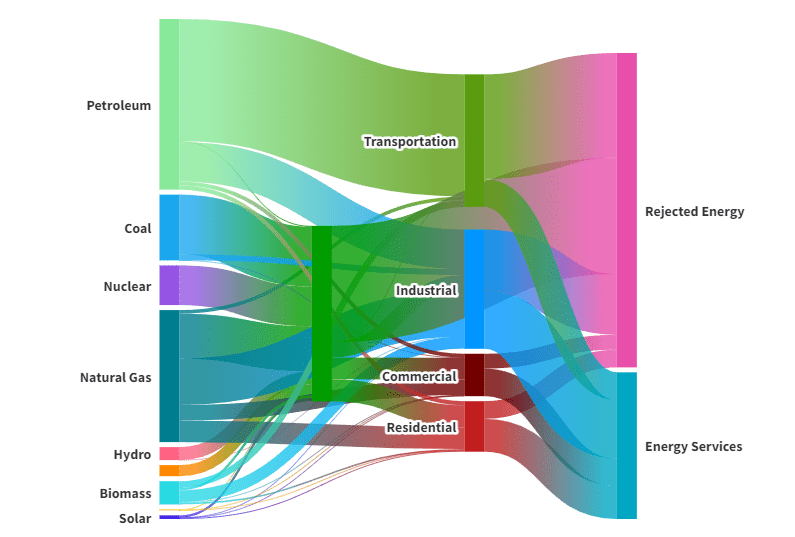

たとえば、以下の「サンキーダイアグラム(SankeyDiagram)」をデータ可視化で使ったことがあるという方は通常あまり多くないのではないでしょうか。

引用元:Sankey diagram v10.11.3┃Flourish

「ポーラー・エリア・チャートPolar Area Chart)」「アイソライン・マップ(Isoline Map)」「フォース・ダイレクテッド・ダイアグラム(Force Directed Diagram)」などこれまで目にしつつも知識として押さえてこなかったチャートの名前と使いどころが分かる(からこそ読み解ける)のは、同書のはっきりと実用的な部分です。

巻末には書籍を読んだ人向けのおまけとして「データ可視化・データ処理ツール厳選集」「URLリンク集」のリンクもついてくる、痒い所に手が届く仕様となっています。

『データ可視化の基本が全部わかる本』は、データ・ビジュアライゼーション・ジャパン (以下、DVJ)発起人の矢崎 裕一氏によって執筆されました。

DVJはデータ可視化に関するノウハウやツールの共有を目的として立ち上げられたコミュニティであり、同団体のFacebookグループには8,720人(2025年3月現在)の参加者が登録しています。

データ可視化の基本が全部わかったら次は応用へ進みたいという場合は、DVJの運営するサイト『visualizing.jp』の記事や『データ可視化の基本が全部わかる本』の原理原則に沿ってより具体的な事例や手法がレクチャーされる有料の『データビジュアライゼーション講習』が次のステップとなるでしょう。

visualizing.jpでは『OpenRefineでのピボットテーブルの解除』などより実践的なレクチャー記事やデータ可視化に関する論文、事例の紹介記事などを無料で読むことができます。

『データ可視化の基本が全部わかる本』について解説してまいりました。高校での必修科目として『情報Ⅰ』が追加されたり、複数の大学でデータサイエンス学部が新設されるなど若い世代のデータスキル向上につながる動きが進んでおり、データ可視化に関する知識・スキルについて世代による格差が開いていくことと予想されます。データ可視化に関してリスキリングする第一歩として、手軽に手に取れる同書はきっと頼りになるはずです。

(宮田文机)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。