「大企業病」という言葉があることからも分かるように、とかく大きな企業は「部門最適」や「前例主義」に陥りやすいものです。しかし、30を超える国と地域に5万人超の社員を擁する総合素材メーカー、AGCグループでは、部門の枠を超えた交流や学習が盛んに行われています。

こうした“越境文化”が生まれる元となった、CNA(Cross-divisional Network Activity:部門横断的ネットワーク活動) と呼ばれる活動が始まったのは2011年。そのきっかけは、ひとつのデータベースでした。

大企業の文化を変えてしまうほどのインパクトをもたらしたCNAは、どんな背景から始まった活動なのか、その浸透にはどんな苦労があったのか、その苦労を乗り越えた先に広がっていたのはどんな世界だったのか——。

AGC株式会社(以下AGC)の西田直哉さん(人事部 人事戦略統括担当部長)、小西正哲さん(技術本部企画部 戦略企画グループ 開発戦略ディレクター)に、活動の歴史と実態について伺いました。

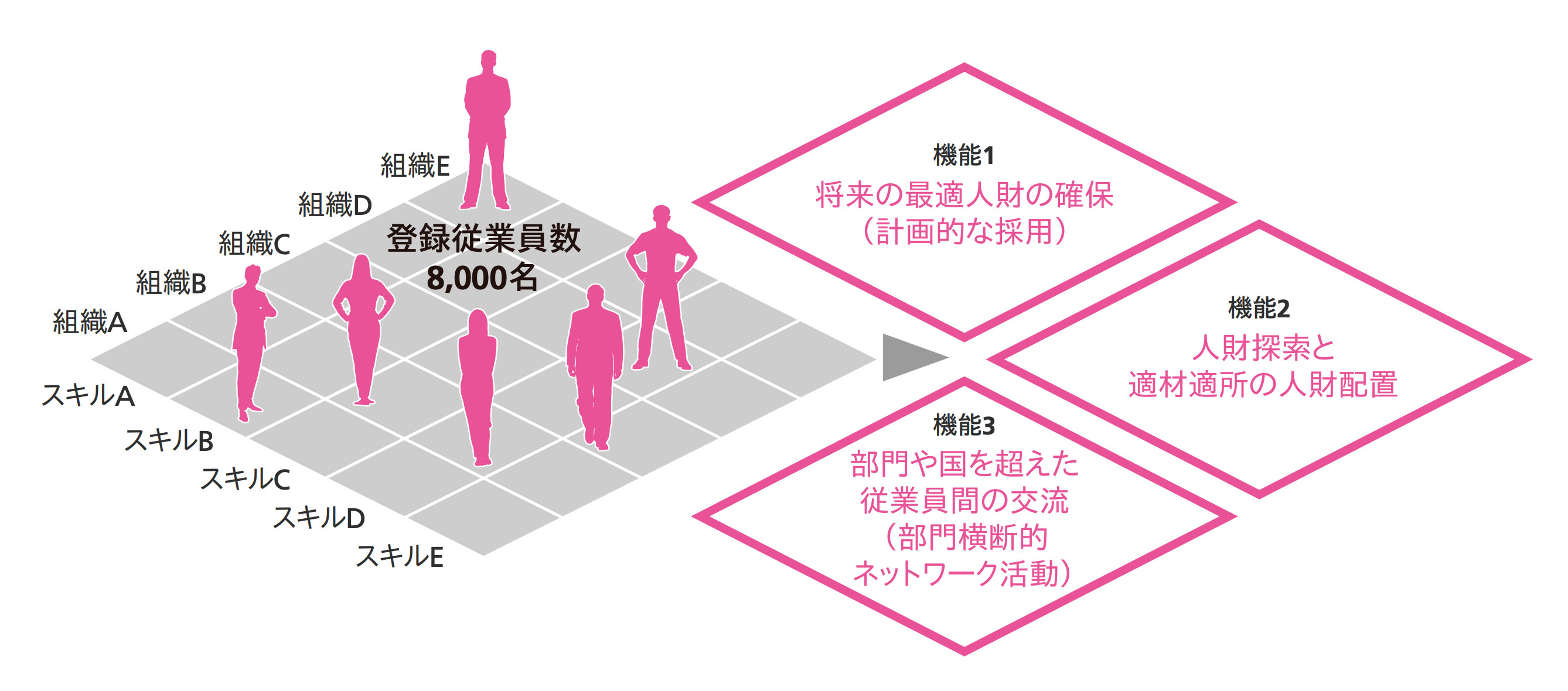

2010年、当時の社長であった石村和彦氏の発案で、AGCグループは人財データベース「スキルマップ」の整備に着手しました。技術系および事務系の社員が持つスキルを、大分類40、中分類200ほどにカテゴライズし、各社員が自分の保有スキルを1~3個選んで登録するというものです。

「どの部門に」「どのようなスキルをもった人財がいるか」を“見える化”することで、機動的な人の配置や、成長戦略に沿った計画的な採用などに役立てるほか、スキルを軸に社員間の交流を促すことが目的でした。

2010年といえば、液晶ディスプレイ用ガラスの需要拡大の波に乗り、AGCが過去最高益を達成した年です。

グローバルでカンパニー制を敷くAGCでは、各カンパニー(事業部門)が市場のニーズに迅速に対応してきたことが最高益を達成した要素の一つでした。しかし一方で、カンパニーが独立性を高めてビジネスを行うということは、他カンパニーとの間で人や情報の流通がしづらくなることにもつながりかねず、俗にいう「組織のサイロ化」や「技術のたこつぼ化」を招きやすいというリスクも孕んでいました。

スキルマップの導入は、こうした課題の解決につながったのです。例えば、以前は海外子会社の立ち上げに際しても、本社人事部が把握しやすい日本人を中心とした組織づくりが行われがちでしたが、スキルマップが整備されたことで、ブラジルに100%子会社を設立するときは主にヨーロッパの人財主導で推進するなど、より最適な人員配置が可能になりました。

とはいえ、カンパニーや個人の事情もあり、スキルの有無だけで機械的に異動を決めるようなことはできません。西田さんは、人の配置を考えるのは相変わらず難しい、としながらも「戦略的な事業の縮小や拡大などに対応する際にも、社員のスキルの現状を把握した上で配置転換や採用計画を検討することができ、スキルマップの有効性を大いに感じています」と、その効果に胸を張っています。

AGC株式会社 人事部 人事戦略統括担当部長の西田直哉さん

社内のタレントマネジメントを目的にデータベースを整備する会社は増えつつありますが、それを社員のコミュニティ作りに生かしたのが、AGCグループのユニークな点です。

冒頭で紹介したCNAは、スキルマップ構築の翌年に日本のAGC単体でスタートしました。会社がスキルの分類ごとに「スキルリーダー」を任命し、同じスキルをもつ社員同士が部門横断で活動することを奨励したのです。

社内には、同じスキルを持つ人たちが部門を超えて集まるコミュニティが生まれ、それぞれのコミュニティでさまざまなワークショップや勉強会が行われるようになりました。

実際にはどのようなコミュニティ活動が行われているのか——。あるCNAで、スキルリーダーを補佐するスキルディレクターを務める小西さんに伺いました。

「ガラスに関連した技術のひとつをスキルとして登録している私たちの場合は、社外のいろいろなところに見学に行ったり、講師を呼んで講演会を実施したりするほか、メンバーの所属部門で長年抱えているような問題を取り上げて、みんなで解決方法を考える、といったことも継続的に行っています」(小西さん)

小西さんらのCNAの場合は、こうしたイベントを年に5〜6回行っており、1回のイベントは半日から1日がかりになります。その出張費や活動費は本社人事部が負担することに加え、経営トップが活動を推奨していることから、社員は業務の都合がつく限り堂々と参加することができます。

CNAオープン講座の様子

CNA技術討論会の様子

1992年に入社し、社歴が長い小西さんでも、CNAで初めて知り合う同僚も多かったそうです。技術を媒介にした部門横断の人脈ができることは、特に若手の開発メンバーにとって意味が大きい、と小西さんは語ります。

「ある部門と自分が所属する部門とで、一見、やっていることは違っても、サイエンスの本質で見れば問題が共通していることはよくあります。CNAで横のつながりができたことで、それ以前だったら自分の上司や同僚といった“半径50メートルくらいの範囲内で答えを見つけようとしていた”若手の開発者が、別の部門の人にパッと連絡をとって相談することができる——そんなつながりができているのは、とてもいいことだと思います」

AGC株式会社 技術本部企画部 戦略企画グループ 開発戦略ディレクターの小西正哲さん

すでにベテランの小西さんとしても、CNAという大義名分があることで、面識のない他部門や他社の工場の見学なども受け入れてもらいやすい、ということに大いにメリットを感じているそうです。

このように、CNAは通常業務では得られないさまざまな経験やネットワーキングの機会となり、経営陣からも「ここから新しい何かが生まれるのではないか」と期待される存在になったのです。

しかし、CNAの活動は2015年に転機を迎えます。

年に1度、全スキルリーダーが集まって経営トップと話をする情報交換会の席上で、「成果を求められるプレッシャーがある」「やらされ感がある」「活動を辞めたい」といった意見が噴出。本来は自主的なものであるはずのネットワーク活動が、いつのまにか“義務的で負担感のあるもの”になっていたことが明るみに出たのです。

AGCはその年の1月に経営陣が変わり、島村琢哉氏が新たに社長に就任していました。こうした声を聞いた島村氏とCFO、CTOの3人のトップは、「人脈形成だけでもよい。やりたい人がやる自発的な活動にしよう」と、CNAに義務感や使命感を持たせず、成果も求めないという方針を打ち出しました。

「これを機にCNAがもう一度上昇気流に乗りました。スキルリーダーたちは『じゃあ、私たちの好きにやらせてもらいます』と、気楽に、自由に活動するようになったんです」(西田さん)

それ以来、CNAは継続的に行われ、定着していきました。2018年にはある大学院教授から「CNAは社内のつながりを生み出すサードプレイスである」と高く評価され、AGCとしてもこの点をさらに発展させていこうと、その理念を以下のように再定義しました。

~Learn Together, Grow Together~

CNAは、プロフェッショナルクラブとして 個人と組織が共に成長・進化するサードプレイスとなる

「サードプレイス」とは、個人にとって自宅(ファーストプレイス)や職場(セカンドプレイス)とは異なる、“心地よい第3の居場所”を指す言葉です。それが会社の中にあるというのはちょっと不思議な感じですが、AGCが目指しているのは、CNAを「個人が自発的に行きたいと思う場所」でありつつ、そこでの交流が「知の創造につながるような場所」にすることです。

西田さんによれば、最初は“技術人財の可視化”が主な目的だったスキルマップが、今では「CNAのためのスキルマップでいいじゃないか」というふうに、位置付けが変化しているといいます。

トップダウンの人事戦略以上に、社員の自発的な学習や協創による組織の成長を重視する姿勢へ——。その変化の背景には、経営者のリーダーシップのスタイルが大きく影響しているようです。

2010年に最高益を達成した後、液晶ディスプレイ用ガラスの競争環境が激化し、AGCは業績の伸び悩みに直面することになります。そういう時期はコストダウンなどが求められて余裕がなくなり、会社の雰囲気も暗くなりがちです。AGCでも、もともとの自由闊達な雰囲気が影を潜めていたようです。

そんな中、2015年にCEOに就任した島村社長は、もう一度AGCらしさを取り戻し、社員の力を引き出すことで組織を立て直そうとしました。

「当時、島村さんが社員に話をするときには、あえて業績などの数字は語らないようにしていた、と聞いています。伝えるべきなのはもっとシンプルなメッセージだということで、経営方針を『AGC plus』というキーワードで表現したり、『自分たちはOne Teamだ』ということを折に触れ話していました。このメッセージが次第に社員に浸透し、そのうち海外のメンバーもこぞって『One Team』と言うようになって、『会社が変わってきたな』と実感しました」(西田さん)

2019年ラグビーW杯の日本代表チームのスローガンとして有名になった「ONE TEAM」ですが、島村社長は以前からこの言葉を使い、AGCグループ全体に浸透しているそうです。

島村社長は就任以来ずっと、各地の拠点を回って現場の社員と対話を続けています。直近ではそのようなミーティングを年間150回ほど行なったとのこと。最初は「急に社長がやってきて対話しよう と言われても、何を話したらいいのか分からない」という、戸惑った様子だったのが、続けるうちにだんだんと社員からの発言が増え、最近では会社の未来を考える若手の有志の合宿に経営陣が呼ばれるなど、社員と経営との距離が非常に近くなっています。

CNA活動が始まって5年目に「成果が求められる重圧感がきつい」「辞めたい」という本音が出てきたのも、経営者の「社員の声を受け止める姿勢があったからこそ」で、それがなければ、CNAの現在の姿はなかったかもしれません。

昨今は組織における「心理的安全性」や「生涯に渡る学び」の重要性が注目されており、社内にコミュニティを作ることでそれらを実現しようとする企業も増えています。しかし、AGCのように長年にわたって継続できるところは少ないようです。

CNAが続いた要因は、会社の経営層が活動を公的に支援しつつ、活動内容は社員の自由と自立を尊重している、という“バランスの良さ”が鍵になっているのかもしれません。

支援という面では、出張費や活動費は本社人事部が負担するという点はもちろん、経営トップがCNAを非常に重視していることをメッセージとして発信し、人事部には各グループの活動をサポートする事務局があることが、小西さんのようなCNAの運営メンバーにとってはとても心強いようです。

2015年に打ち出された「CNAに義務感や使命感を持たせず、成果も求めない」という方針は今でもブレることなく、活動の内容や回数もそれぞれのCNAに任されています。

過度な期待によるプレッシャーや義務感は活動の停滞につながるという気づきも含め、社員の力を引き出したいと考える企業にとって、AGCの取り組みは大いに参考になるのではないでしょうか。

小西 正哲さん(写真左)

1992年東京大学大学院工学系研究科修了後、AGC株式会社(旧旭硝子株式会社)入社。中央研究所にてシミュレーション開発、プロセス技術開発の経験を経て、2005~2009年の4年間ベルギーでガラス部門のグローバルR&Dコーディネート業務に携わる。帰国後、技術本部の技術企画、プロセス開発業務等を担当。2019年7月より現職。

西田 直哉さん (写真右)

1991年同志社大学卒業後、AGC株式会社(旧旭硝子株式会社)に入社。ガラス部門で、14年間営業を担当した後、社内人材公募で人事部グローバル人事部門に転籍。全社エンゲージメント調査の責任者として、調査全体の指揮を執る。その後、国内拠点の総務担当部長、中国拠点の統括人事総監を経て、2017年より人事戦略統括担当部長、現在に至る。“人財で勝つ”会社の実現を目指し、高い意欲を持つ人財が果敢にチャレンジできる組織風土醸成のけん引役として、経営人事、部門横断的スキルネットワーク活動等のマネジメントを行っている。

取材:やつづかえり・後藤祥子(AnityA)TEXT:やつづかえり PHOTO:永山昌克 編集:野島光太郎

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。