芹澤氏が提言する、買わない人と向き合う「未顧客理解」。その原点は、同氏が大学院時代にいそしんだ文化人類学にある。文化人類学とは、人間の生活・行動・街の様子など文化的側面から「人間」を理解する学問である。主にはフィールドワークで人の集団を観察するが、芹澤氏は「人を観察する学問ではあるが、人だけを見ていては駄目」と話す。

「人間を理解するには、『その人が何を考えているのか』ではなく、どのような暗黙のルールによってその考えがもたらされ、どのような行動に至ったのかという“Big Picture“を考える必要があります。顧客を理解するには、顧客自身に焦点を合わせるのではなく、顧客の背後にあり言動や行動を支配しているルールや文化に焦点を合わせるのです。」

芹澤氏のマーケティングは、心理学・社会学など文化人類学以外の文系アプローチに加え、数学・統計学・計量経済学・データサイエンスなどの理系アプローチにまで広範に及ぶ。

「例えばy=eのように『全てはランダム・誤差である』みたいな方程式には、規則性も優先順位もありませんが、そこに何かしらの変数が加わればy=f(x)+eのような関数になり、何かしらの規則性が見えてきます。それが理系思考の原始的な価値です。こうした規則性の理解を念頭に置き、規則性にもとづいたアイディエーションとしての文系思考を加えることで、マーケティングの理解が深まります」

『“未”顧客理解』執筆をかき立てたのは、日本企業内にも急速に広まりつつあるマーケティングに対する、ある懸念だった。

「自動車を運転したことがない人に部品の知識をいくら教えても、運転は上達しません。運転するというゴールに対して、順序立てた知識と技術の蓄積が必要です。スクリプト、もしくはイベントスキーマなどと呼びますが、マーケティングの世界でもそれと同様のことがいえます。今は小手先の“点の知識”がSNSなどを通じて溢れていますが、一連のマーケティング業務の中で顧客を理解することが大切です。『“未”顧客理解』執筆に当たっては、マーケティングサイエンスの自動車教習所のような書籍にしたいという思いがありました。」

「現在のマーケティングサイエンスの潮流の1つに、“Evidence-based marketing”という考え方があります。南オーストラリア大学のアレンバーグ・バス研究所が提唱している考え方ですが、要は、エビデンスに基づいた科学的なマーケティングをしましょうということです。マーケティングの世界には、エビデンスがあるわけでもないのに、広く受け入れられている戦略やキーワードがたくさんあります。そうした話は、成功事例やメディアを通して善意のマーケターに届けられ、そのまま実務に影響を及ぼします。それらすべて否定するわけではないですが、“テクニック”だけでなく、“エビデンス”も含めて理解することが大切です」

エビデンスに基づいたマーケティングを知ってもらうために芹澤氏が着眼したのが「未顧客理解」という観点だ。

未顧客とは何か。われわれは商品・サービスを買ってくれる人を「顧客」と呼称する。しかし実際に「顧客」として目を向けているのは、商品・サービスを買ってくれた「既存顧客」ではないだろうか。目を向けていない方向には、商品・サービスを知らない、もしくはそれに興味がない大勢の人たちが存在する。市場の大半は、後者なのだ。同書では、そうした「買ってくれないノンユーザー層」「買ってくれても年1〜2回程度のライトユーザー層」、そして「平均的なターゲットに当てはまらない少数派」を「未顧客」と定義し、彼らの理解と獲得について解説している。

芹澤氏は「本書につづられていることは、未顧客に限らず一般的な既存顧客の理解にも適用できる」と話す。

「それでもあえて『“未”顧客理解』と題したのは、事業やブランドというのは、未顧客を多く取り込みながら成長するものだからです。また、実は『既存顧客にリピートしてもらうだけでブランドが成長する』ということに確固たるエビデンスはありません。対して、『新規顧客を増やすことでブランドが成長する』ということには多くのエビデンスがあります。そのことも、今回、未顧客をテーマにした理由です」

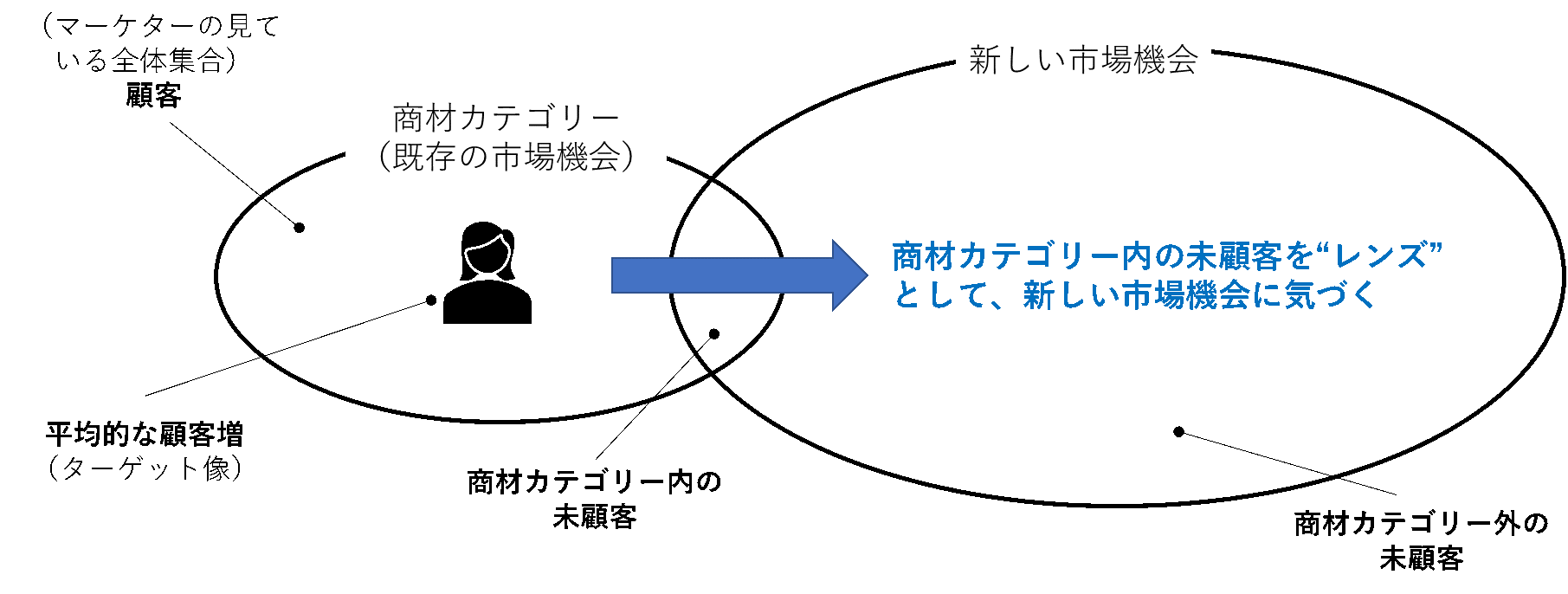

未顧客に目を向けると、その先には新しい市場機会が広がっている。『“未”顧客理解』P122の図表を参照して作成

同書では、従来の(点の知識だけの)マーケティングと未顧客へのマーケティングの違いとして、14項目の例を挙げて解説している。「データのじかん」の読者にもなじみ深い「データドリブン」も、その1つとして登場する。『“未”顧客理解』で触れられた、本当のデータドリブンとはいかなるものか。

『“未”顧客理解』で挙げられた従来のマーケティングの勘違いの一例

「Don’t think. Feel.(考えるな、感じろ)」はブルース・リー映画の有名な台詞だが、実はその後に「指月のたとえ」といわれる禅の教えが続く。「私は“月”を見てほしいから指を差している、なのになぜあなたは私の“指”を見るのか」。

これと同じことがデータドリブンの世界にもいえると芹澤氏は説く。「“顧客”を見なければならないのに、なぜ“データ”ばかりを見るのか」。データを見ているからといって、必ずしも顧客を理解したことにはならない。データは結果に過ぎず、重要なのはそこに至るプロセス・メカニズムの考察であり、その考察こそが顧客理解の本質がある。

「この『指月のたとえ』が示唆していることは、データサイエンスやマーケティングに通じます。中には、セグメント判別率などの数値が上がることに達成感を抱いている人もいますが、本当はその先にやるべきことがあります。マーケティングの世界での究極のアウトプットは、顧客の変化です。あくまでイメージの話ですが、左脳(ロジック)で処理される右視野には“データ”を置き、右脳(ひらめき)で処理される左視野には“顧客”を置く。これらを行ったり来たりしながら、データの背後にある、顧客の行動を支配するルール・規則性を導き出していくことが理想です。もし、全視野でデータだけ見ていると局所的な理解になります。」

さらに同書ではマーケティング用語として定着している「ペルソナ」の誤解についても言及している。多くのマーケターは「ペルソナ」という言葉を「=顧客プロファイル」「=ターゲットイメージ」として定義している。しかしそのような理解では、失敗に終わる。

もともと「ペルソナ」は「人は求められた役割に応じて仮面を着け替え、その役割を演じる」と考えられるユング心理学の言葉で、状況・相手によって使い分けられる人格(仮面)を指す。同一人物内に存在する別人格と考えてもよい。それとは逆に、役割を演じるために抑え込まれた感情・人格を「シャドウ」と呼ぶ。顧客一人一人の中には、このペルソナとシャドウが同居している。

「ペルソナ=顧客プロファイルという捉え方では、平均値・中央値といった記述統計量と同じで『彼らは普段こうである』という要約情報・結果情報に過ぎません。そのため得られる新しい情報量は極めて少ないです。ファンマーケティングなどであれば、そうしたターゲットプロファイルをさらに深めることも役立つかもしれませんが、未顧客理解ではそうはいきません」

では未顧客理解では何を見ればよいかというと、それは微分の考え方に近い。

「書籍では“ゲーム”と表現していますが、我々の一日の中では、様々なジョブが複数同時に進行しています。ジョブごとにゴールや自分が果たすべき役割は変わりますから、それを担当するペルソナも変わります。ブランドはそうしたダイナミクスの中で購買・利用されているのです。ですから、平均的なペルソナを作ってもあまり意味はなくて、むしろ微分(部分に分けて考える)のイメージに近いですね。どのような状況・気分・相手のときにペルソナ(仮面)を着け替えるのか。どのような状況でペルソナからシャドウに変わるのか。普段は買わないものを買うように促さなければいけない未顧客理解の本質は、そういった「変化の瞬間」の理解にあると思います。」

『“未”顧客理解』の第2章にはこんなエピソードがつづられている。

仕事中、ある会社員男性のパソコンにある広告が流れてくる。コンビニスイーツとして販売されるチーズケーキの広告だ。糖質オフが売りの新商品で、男性は仕事の疲れから「食べたい」という欲求に駆られるが、健康面を考えその思いは抑圧される。しかし職場からの帰路、男性は(健康面を考慮するとより好ましくないと思われる夜に)別のコンビニスイーツを購入した。

自分がチーズケーキを売る立場だとしたら、この男性に買ってもらうためにはどうしたらよかったのか。本項のペルソナ・シャドウの話を踏まえれば、このエピソードに対する視点は、すでに変わっているのではないだろうか。264ページにもわたる同書では以降、男性の行動から文脈・合理を読み解いた上で、チーズケーキという商材の「再解釈」が行われ、最終的には未顧客理解を促す「オルタネイトモデル」として解説されている。

オルタネイトモデルとは、未顧客理解の潜在課題を構造化・可視化するフレームワークだ。前述したチーズケーキのエピソードのような顧客の購買行動を「きっかけ・行動・欲求・抑圧・報酬」に整理し、そこから「随伴性の把握」→「ベネフィットの再解釈」→「ブランドの再構築」を行い、未顧客の獲得を目指す。同書では、具体的な方法が5つのエピソードで解説されているので、ぜひ手に取り読んでいただきたい。

「オルタネイトモデル」は、コレクシアが提供する未顧客理解ソリューション。活用することで、商品やサービスを知らない、知っていても興味がない未顧客を理解して顧客に変えるための方向性を導き出せる

今回、取り上げてきた内容は、既存のフレームワークに慣れ親しんできたマーケターには、心理的なハードルがあるかもしれない。そのハードルを乗り越えるためのヒントとして、芹澤氏は次のように語る。

「従来のマーケティングの多くは決定論的です。満足度が高ければ選ばれる、ロイヤルティを高めればリピートが増えるというような1対1の因果関係を想定して、「だから満足度を高めよう、ロイヤル顧客を育てよう」と考えるわけです。これらは直感的に理解しやすく万人受けするロジックですが、もし、その因果関係が間違っていたらどうでしょうか?購買行動をそのような1対1の関係で捉えてもいいと、誰かが保証してくれたのでしょうか?

現実問題として、購買時のブランド選択にはさまざまな要因が絡み合いますから、決定論ではなく確率論を前提にマーケティングを考えた方が現実に即しています。あまり知られていませんが、無関心が関心に変わり、未顧客の購買行動が始まるのは、「すでに記憶の中にあるブランドを思い出した時」です。そして、長期記憶の中にブランドが定着し後の生活の中で想起されるまでのプロセスは、ある特定の確率過程に従っていることが知られています。

ですから、購買に先立って、未顧客の記憶構造のなかに特定の文脈でブランドが想起されやすい状態、ブランドが選ばれやすい状態を作っておくことが何より大切なわけです。これをメンタルアベイラビリティといいますが、対象から得られる情報と自分の記憶・文脈がリンクすることで、未顧客は関心を持つのです。

『“未”顧客理解』では“再解釈”、前著『顧客体験マーケティング 顧客の変化を読み解いて「売れる」を再現する』(インプレス)では“翻訳”という表現を使っていますが、何でもかんでも「今までに無い新しさ=価値だ」という観点に縛られず、対象(未顧客)の中にすでにある記憶構造(顧客の合理)の中に、商品・サービスのベネフィットを“置き直す“という視点で考えてみてはいかがでしょうか」

最後に芹澤氏は、データ・デジタルを担うリーダーに向けてエールを送った。

「私もデータサイエンティストの1人です。本書に示したフレームワークやオルタネイトモデルを試したからといってマーケティングが万事うまくいくとは限りません。『正解がなくてつらい』という気持ちもよく分かります。だからこそ私は多くの方にマーケティングリサーチや顧客理解を正しく学び、身につけてほしいと思っています。私は文化人類学、心理学、社会学、数学、統計学、軽量経済学、データサイエンスなどいろいろな領域を“越境”してきました。そこでたどり着いたのが、『規則性』を掴むことが大切だという視点です。

”購買”のような認知行動の規則性は、特定領域の知見や経験だけでは掴みきれないことがざらです。特に、「分析者としての答え」ではなく、「マーケターとしての答え」にたどり着くためにはなおさらです。データのじかんの読者にとって、その最初の足がかりになるのが行動観察やマーケティングリサーチだと思います。つまり、顧客の「文脈」を見に行く機会を持つということです。普段我々が暮らしている日常、そこで行う何気ない購買意思決定がいかに複雑で多様な合理に支配されているのか、肌で感じることだと思います。そこからデータ分析に立ち戻ると、また違った視野が開けるのではないでしょうか。

芹澤 連(せりざわ・れん)氏

株式会社コレクシア マーケティングプランニング局長

マーケティングサイエンティスト

マーケティングサイエンティスト/コミュニケーションプランナー。数学、統計学、計量経済学、データサイエンスなどの理系アプローチと、心理学、文化人類学、社会学などの文系アプローチに広く精通。未顧客理解の第一人者として、事業会社のマーケティングや市場拡大を支援するとともに、社内研修の講師を務める。日本マーケティング学会員。現役マーケターのコミュニティ「芹澤顧客研究ラボ」主催。若年層マーケターを育成する「マーケティングU-40」を牽引。著書に『顧客体験マーケティング 顧客の変化を読み解いて「売れる」を再現する』(インプレス)/『“未”顧客理解 なぜ、「買ってくれる人=顧客」しか見ないのか?』(日経BP)。 note:https://note.com/serizawaren

コレクシアはデータサイエンスを軸としたシンクタンクを母体に持つマーケティングエージェンシー。調査分析、戦略立案、施策開発、制作実行などの業務に加えて、アカデミアの理論を実務利用するための『研究開発』、マーケティングの最新理論の実践方法を解説した『マーケター向け情報サイト』、本社に併設された『マーケター育成スクール』などを通して、多面的にクライアントのマーケティング活動を支援している。https://collexia.co.jp/

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。