セッションは、ゲストのプロフィール紹介で幕を開けた。河合氏は、2004年にサイボウズに新卒で入社後、営業、カスタマー、開発のプロダクトマネージャーを歴任。事業部を横断する形でさまざまな分野での業務経験を積んできた。現在は主力製品「kintone」を中心に、複数のユーザーコミュニティ活動を統括しているという。

サイボウズ株式会社 執行役員 カスタマー本部長 河合真知子氏

サイボウズではこれまで、多彩なコミュニティマーケティングを展開してきた。中でも最大規模を誇るのが、公式ユーザー向けオンラインコミュニティサイト「キンコミ kintone user community」で、約3800名が登録している。この他、「kintone 公認エバンジェリスト」認定制度や、ユーザー主導の勉強会「kintone Cafe」、活用のアイデアを共有する「kintone hive」など、多様な取り組みを行っている。「kintone hive」は今年で10年目を迎え、累計参加者は1万人を超える。

これらのユーザーコミュニティに関わる取り組みから、サイボウズが早くからコミュニティマーケティングに注力してきたことがうかがえる。しかし河合氏は、現状にはまだ満足していないと語る。

「1つ1つの施策は成功していますが、施策同士の連携強化や、新規顧客の巻き込みといった上位戦略を再構築する必要があると考えています」(河合氏)

一方、久我氏は2004年に新卒でウイングアーク1stに入社。営業、事業戦略、マーケティングと幅広い経験を経て、現在は執行役員CMOをはじめ複数のマネジャー職を兼務しながら、事業戦略本部とマーケティングを統括している。

ウイングアーク1st株式会社 執行役員 CMO、BDE-SBU Managing Director 事業戦略本部 本部長 久我温紀氏

ウイングアーク1stでは、ユーザーコミュニティ「nest」を運営。「invoiceAgent」や「MotionBoard」など主力製品について情報共有を行う「nest Membership Portal」、ユーザー主導型のワーキンググループ、成功ストーリーの共有チャネル、製品開発者とユーザーが意見交換するラウンドテーブルの4コンテンツを提供している。

「BIツールやDWHツールは、導入がゴールではありません。むしろ導入後、どうデータ活用を進め、組織に浸透させるかが重要です。そのためのノウハウを共有する場として、ユーザーコミュニティを設けました」(久我氏)

現在nestには約5000名が登録。製品の使い方や業務課題の解決について、幅広く情報が交換されている。注目すべきは、「nest Membership Portal」にユーザーだけでなく、ウイングアーク1stの社員もアクセスしている点である。

「普段はユーザーと接点のない法務部門や開発現場のエンジニアなどが、お客様の生の声に触れ、顧客理解を深めるための貴重な機会となっています」(久我氏)

ディスカッションでは、松井氏が「ユーザーコミュニティを事業戦略の中核に据える背景や目的」について質問。久我氏は、企業における「データ活用の現状」を示した調査結果をもとに説明する。

一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会の事務局であり、セッションの司会を務めたアドビ株式会社 DXインターナショナルマーケティング本部 フィールドマーケティングマネージャーの松井真理子氏

「ガートナーの調査によると、データ活用で十分な成果を上げている企業はわずか8%に過ぎません。その原因の多くは『データ活用文化・風土が根づいていない』ことにあります。これは製品単体では解決できない課題です」(久我氏)

この課題は、kintoneのユーザーにも共通する。河合氏は「kintoneを導入しただけでは、何に使えば良いのか分からないというユーザーも少なくありません。ユーザーごとの課題を当社が全て理解し、解決策を提供することは不可能です」と語る。

ツールをどんな課題にどう活用するのかは、ユーザー自身が知っているケースが多い。その情報を引き出し、共に議論する場としてユーザーコミュニティが機能すると河合氏は示唆する。

さらに久我は、イベントの集客に失敗した経験から、ユーザーコミュニティ運営について「製品の利用を支援するだけでなく、顧客のビジネス成長に貢献する」というビジョンを掲げた。製品の専門知識はベンダーが持っているが、業務や組織運営のノウハウはユーザーが持っていることに着目し、ユーザー同士の助け合いを促進する場をつくることに注力するようになったという。

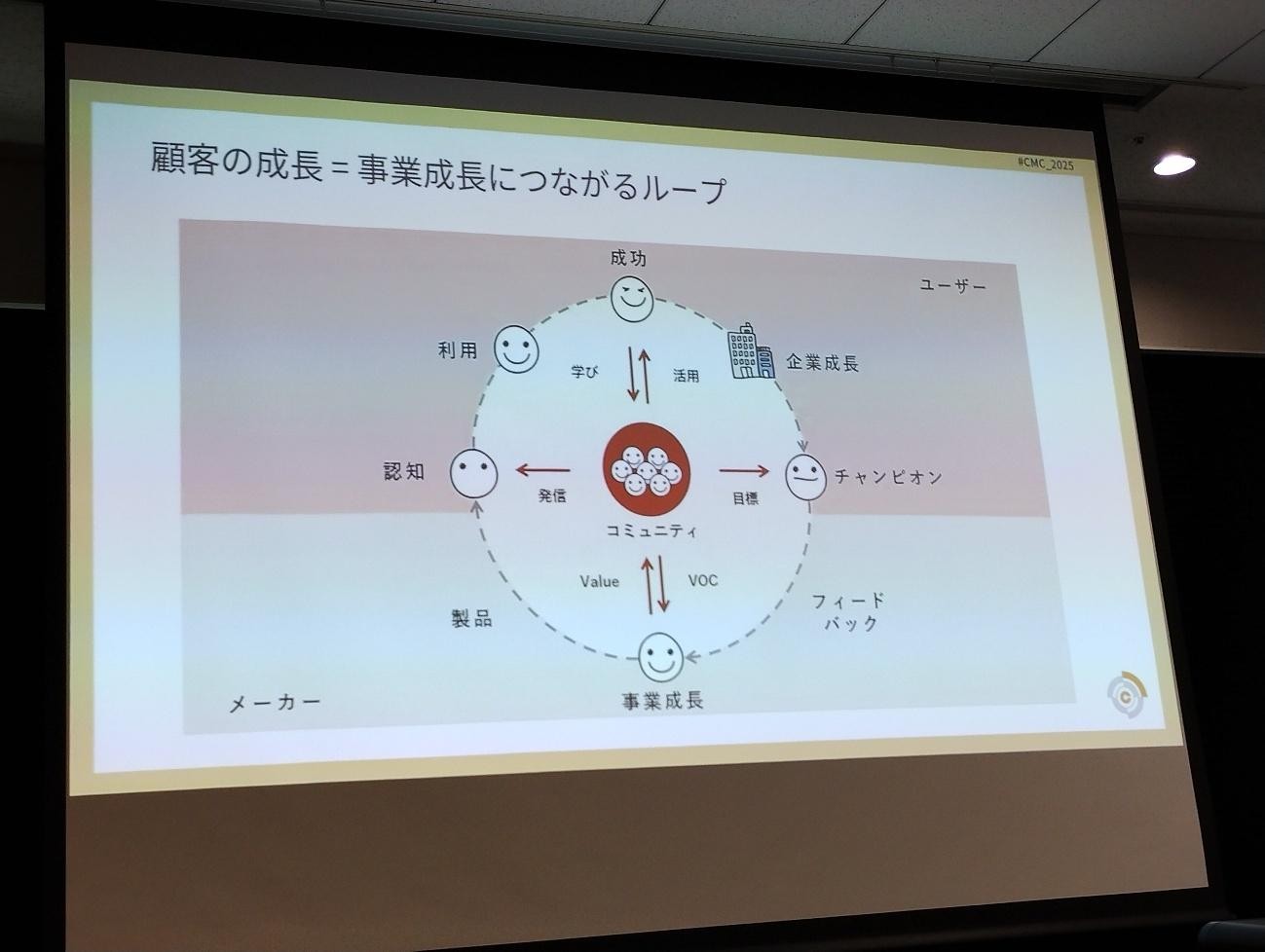

「ビジネスを伸ばしたお客様が業界で成功すると、その成果から私たちにもフィードバックが得られます。それによって製品をさらにブラッシュアップする、という循環を目指しました」(久我氏)

ユーザーコミュニティを中核に据えて、顧客成長と事業成長がつながるループをつくる(久我氏資料より)

河合氏も「お客様同士の会話の中に多くのヒントが眠っています。これを引き出す場としてユーザーコミュニティはとても重要です」と述べ、フィードバックの価値を強調した。

続いて松井氏が「コミュニティ運営を成功させるための重要なポイント」について尋ねると、久我氏は「市場の原理」というキーワードを挙げた。これは、ユーザーコミュニティ運営のKPIとして「人数」「コンテンツ(商品)」「取引の活発さ」の3要素を設定するものである。

「共通の課題や関心を持つ人々が集まることで市場が生まれます。そこに魅力的なコンテンツを提供し、それをもとに交流が活発化すれば、コミュニティは自然と成長します」(久我氏)

ポイントは、売り上げやアップセル、NRR(売り上げ維持率)などをKPIにしない点にある。久我氏は「事業指標を直接的な目標にすると、運営の本質を見誤る」と指摘、河合氏もこれに同意する。

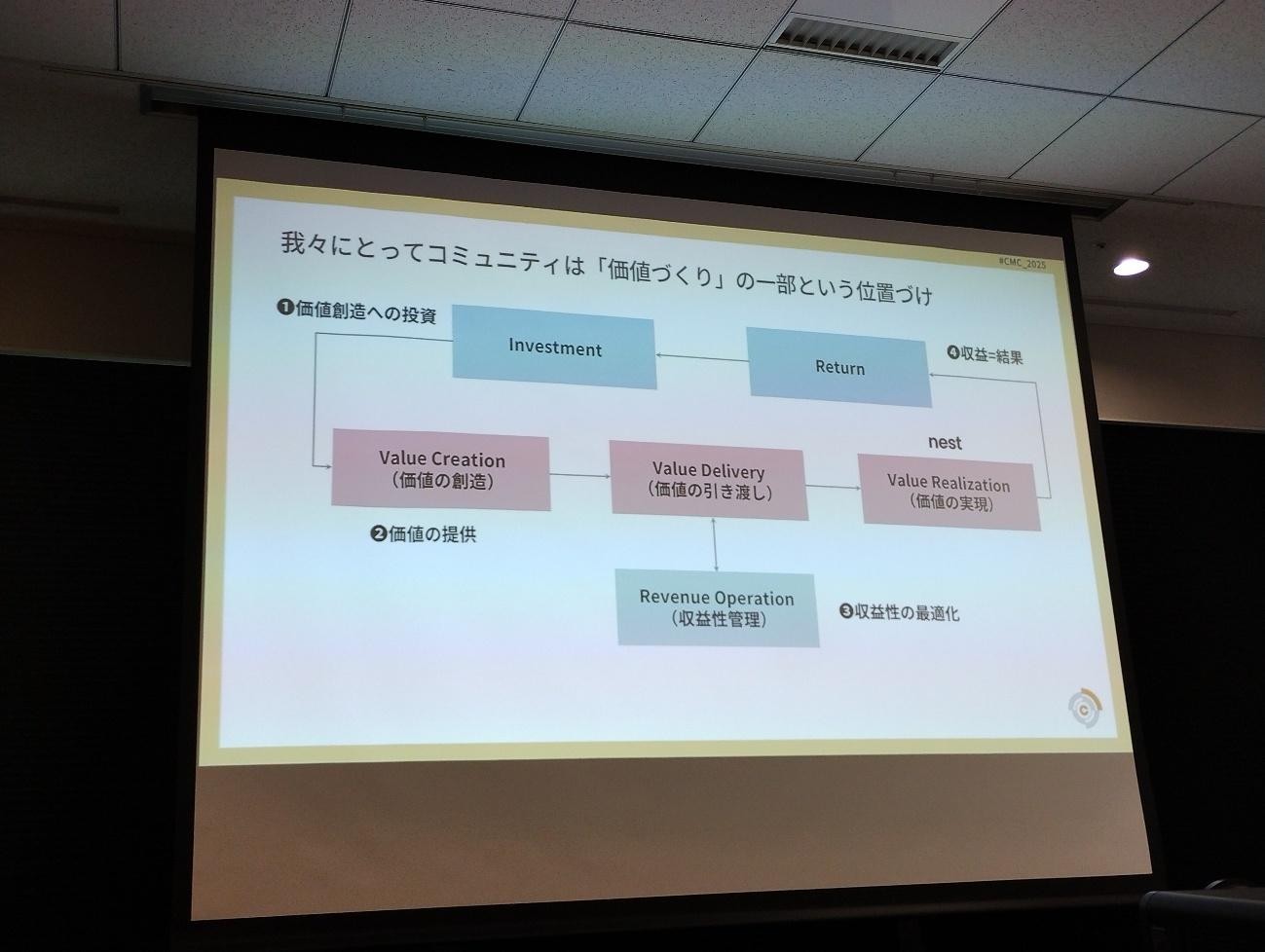

では、経営層にコミュニティの意義をどのように説明するのか。久我氏は、事業全体での価値創造の一部としての位置付けを説明しているという。

ウイングアーク1stにおけるユーザーコミュニティの位置づけ(久我氏資料より)

「ユーザーコミュニティの活動を通じて情報提供や交流を行うことに対して、ユーザーが価値を実感できれば、それは製品の継続利用につながります。製品とコミュニティが別々に価値を提供しているのではなく、全体で価値を提供していると捉えることが大切です。ユーザーコミュニティへの投資は、価値創造への投資だということを経営層に説明すべきです」(久我氏)

こうしたユーザーコミュニティの価値の認識は、サイボウズでも組織全体に浸透しているという。「もし、コミュニティがなかったら困りますか」という松井氏の問いに、河合氏は「kintoneのサービスが始まって以来、コミュニティがkintoneの成長と連動しながら盛り上がってきている実感があります。だから、コミュニティがないのは考えられませんし、あるのが当たり前です」と語る。

セッション終盤では、河合氏がユーザーコミュニティを運営する上での姿勢について、「経営層は、決して短期の結果や数字だけで判断し過ぎないことが重要です。ユーザーコミュニティは思い通りには育たないし、逆に思いがけないところで伸びたりします。3~4年をかけて、周りの部署の理解を得ながら進めていく必要があります」と語り、中長期的な視点を持つことの重要性を説いた。

一方、久我氏は、最初の戦略立案の重要性を強調する。最初に「自分たちにとってユーザーコミュニティとは何か」「どういう価値を生むのか」を熟考することが必要だと語った。

最後に松井氏は、総括として「コミュニティの持つ価値」として下記の3つを示した。

①コミュニティは企業と顧客の成長に不可欠

②コミュニティは目的ではなく手段

③既存顧客(ユーザー)が生み出すコンテンツの価値をスケールさせるのがコミュニティマーケティング

事業によっては、ユーザーコミュニティの運営は単なるマーケティング活動にとどまらない。事業戦略の中核として、企業と顧客の持続的成長を支える重要な仕組みとなる可能性を秘めている。

(TEXT・取材: MGT稲垣 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。