――はじめに、皆さんがコミュニケーションマーケティングに関わるようになった経緯や協会内での役割をお話しいただけますか。

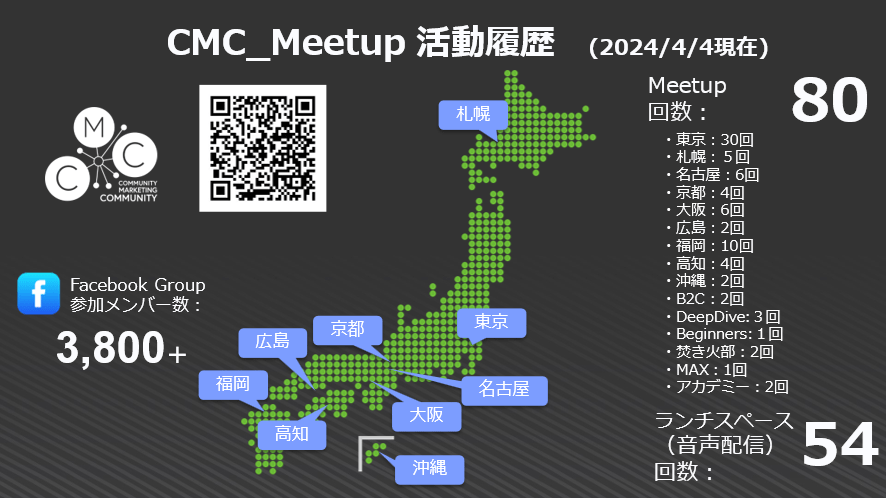

小島:私は30年以上一貫してマーケティングに関わってきました。コミュニティマーケティングでは、アドビ システムズ 株式会社、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社(AWS Japan)の2社での経験が強く影響しています。AWS Japanを卒業してからは、複数の組織に関わる「パラレルマーケター」として企業のマーケティングの支援をしているのですが、AWS Japanのコミュニティ*に関する質問をいただくことが非常に多く、この話をする「場」が必要だと感じました。そこで7年ほど前に「CMC_Meetup(コミュニティマーケコミュニティ・ミートアップ)」を立ち上げて、コミュニティマーケティングを普及してきました。これを母体にして、2024年2月にコミュニティマーケティング推進協会の設立に至りました。

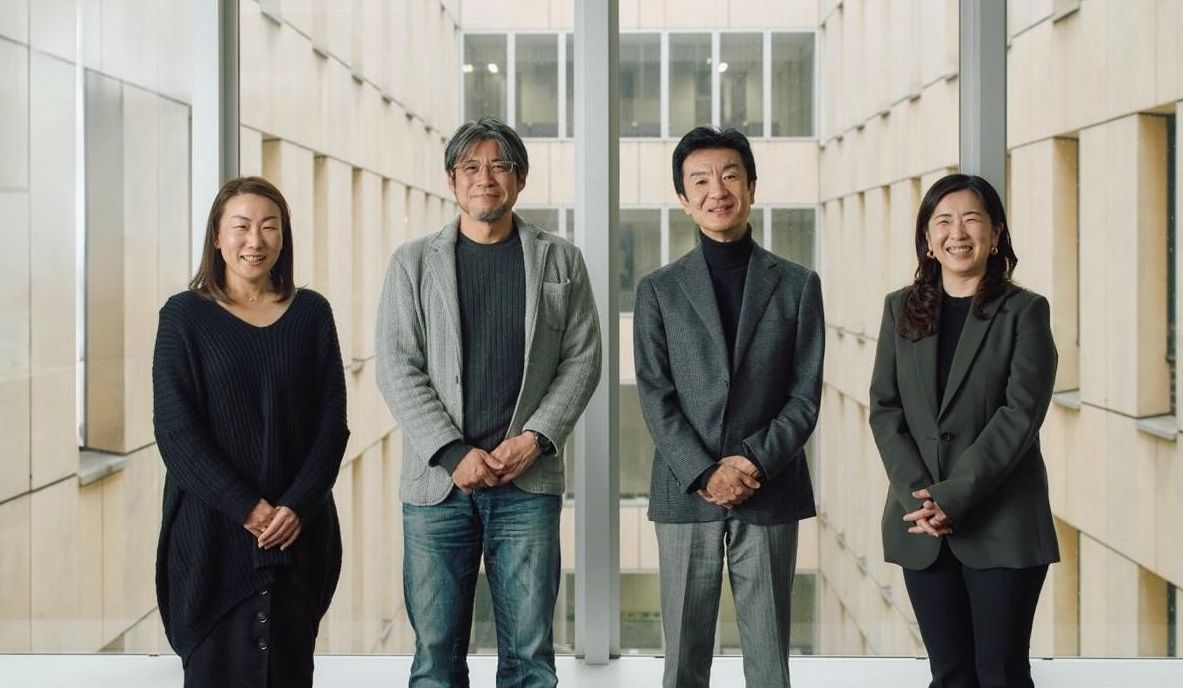

一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 代表理事 小島 英揮 氏

Still Day One合同会社 代表社員、CMC_Meetup 共同創設者

同協会の代表理事を務める私の役割は、旗振りはもちろんですが、講演や執筆、アドバイスを行いつつ、協会の活動を推進する上で重要な「フェロー」をはじめとした人材を、適切にリクルーティングすることです。

*小島氏がAWS Japanで創設した「JAWS-UG(AWS User Group – Japan)」は、日本有数の規模を誇るユーザーコミュニティとして知られる

一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 理事 澁谷 覚 氏

早稲田大学大学院経営管理研究科教授 博士(経営学)

澁谷:私は法学部出身で東京電力を経て、MBAを取得後に研究者に転身しました。研究分野は「消費者行動」で、私はその中で消費者同士のコミュニケーションを研究してきました。実は、1990年代から始まったインターネット上の消費者コミュニティをはじめ、オンラインを対象とした研究は多いのですが、オフラインのコミュニティについての研究は、空白地帯となっています。協会の活動を通して、その実態に迫る検証を進めたいというのが個人的な思いです。協会での役割は、小島さんが提唱する理論をアカデミックに裏づけていくことが中心になると考えています。

一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 理事 河村 雅代 氏

ウイングアーク1st株式会社 Customer Marketing室 室長

河村:私はウイングアーク1st株式会社に入社して営業、マーケティングを経験し、現在はダイレクトに当社の顧客とつながるユーザーコミュニティ「nest」を運営しています。nestがコミュニティとして停滞期に入ったとき、改めてユーザーコミュティの意義や影響範囲を再設計して事業にとってプラスになる仕組みに変えようとしたことが、コミュニティマーケティングと関わるきっかけでした。

協会における私の役割は、事業会社にてコミュニティマーケティングを実践する実務者として、コミュニティの先駆者である小島さんと、まだこれからコミュニティを立ち上げるオンボードフェーズのコミュニティマネージャーの間を埋めたいと考えています。

一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 理事 小笹 文 氏

合同会社カラフル 代表社員 CMC_Meetup 共同創設者

小笹:合同会社カラフルを経営しながら、日本工業大学の非常勤講師としてマーケティングを教えています。先ほど小島さんから紹介があったCMC_Meetupの共同設立者でもあります。私はBtoBマーケティングの経験が長く、その中で顧客を正しく捉えるためにはコミュニティマーケティングが非常に有用な手法だと考えています。協会では、「デジタルマーケティングと同じくらいに、コミュニティマーケティングが企業のマーケティング に浸透してほしい」という思いで、運営を担当しています。

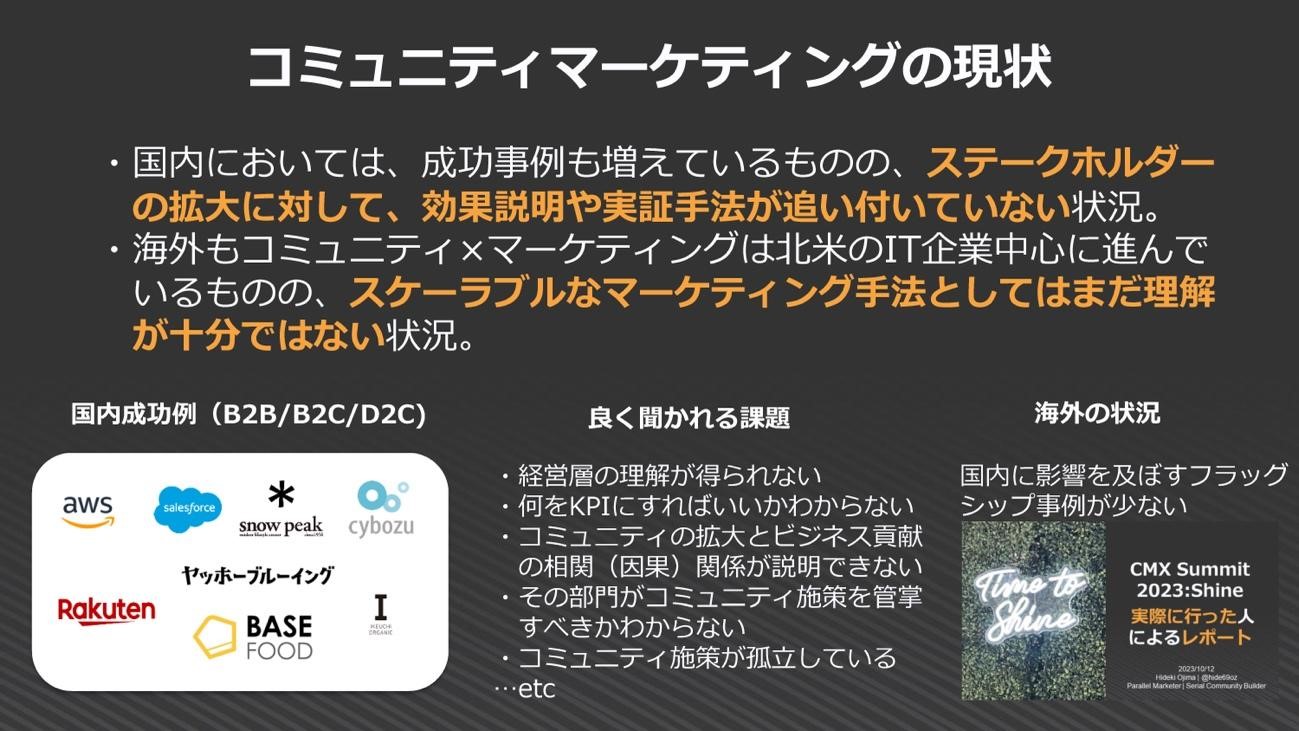

――現在、日本のコミュニティマーケティングはどのような状況にありますか。

小島:ひと言でいうと、ニーズに対して人材やメソッドが追いついていない状況です。ノウハウを持っている人をもっと流通させると同時に、実践の主体である企業経営者の理解を促進していく必要があります。ただ私は、コミュニティマーケティングにおいては、海外よりも日本が進んでいると思っています。AWSで最も大きくなったのは日本のコミュニティでした。日本で先進的に進めて、ゆくゆくは世界に発信していきたいという野心を持っています。

澁谷:実は、1990年代のオンラインのコミュニティマーケティングでも、日本の事例が一番進んでいました。知らない人同士で、特定の分野をネタ(テーマ)に会話をすることが、日本では受け入れられて盛り上がったのです。当時はそれを「オタク」とひとくくりにしてしまい、その後の研究はFacebookなどのソーシャルグラフへシフトが止まってしまいました。今度は、日本がオフラインの対面コミュニティマーケティングを花開かせて、ノウハウを蓄積して輸出できるのではないかと期待しています。

――日本でコミュニティマーケティングを進めていくために、どのような課題があるのでしょうか。

小笹:小島さんが言われたように、コミュニティマーケティングを正しく知っている人がまだ少ないことが壁になっています。学術的な研究で成果が実証されていたり、ビジネスにおいて確立された手法 になっていたりするなど、説得性の高いものにしていく必要があるでしょう。そのアプローチの1つとして、協会という形で賛同者が集まりやすい場をつくり、研修や調査研究などを通じて実践者の活動の広がりを支えていくことが必要だと考えています。

小島:協会にして推進母体を強化することで、教育事業やドキュメントに、いい意味での権威づけもできると考えています。また、協会としては「コミュニティマーケティング島(文化や考え方をすでに共有した人だけがいる空間)にならない」ということは心がけていきたいです。私たちの周囲には、コミュニティマーケティングを実践したい人がたくさんいますが、世間に一歩外に出ればそんなことはありません。BtoBの大陸、BtoCの大陸につながるブリッジをしっかりかけていきたいです。協会では、実践者の方々にフェローとして普及活動に参画してもらうのですが、彼らはまさにブリッジ的な存在です。

――すでに国内外でさまざまなコミュニティマーケティングの取り組みがあると思いますが、そうした事例をどのように捉えていますか。

小島:過去20回ほどのCMC_Meetupでは、120以上の事例が共有されています。例えば、完全栄養食のBASE FOOD(ベースフード)は、社員と全国ユーザーが交流できるコミュニティで成果を上げていますし、楽天では出店者同士のコミュニティで成果を上げています。ただ、それぞれの成功要因の言語化や一般化はまだできていません。そこに私たちの課題があると考えています。

CMC_Meetupにはこれまで全国各地で述べ3700人以上参加者がいるという。

河村:実践者の立場では、コミュニティマーケティングのステップやノウハウを学ぶ場が、圧倒的に不足していると感じます。CMC_Meetup のような場で一次情報を得た後、それを自社で実践するところにギャップがあり、得た知識を成果に結びつけるというところが大きなハードルになっています。

小島:偶然にもCMC_Meetupで自身(自社)のステージに合う事例に出会えたら幸運ですが、そうなるとは限りません。そこで、定期的な学びの機会として学習コースを提供したり、学術研究の裏づけをとることで経営層が納得しやすいようにしたりするなど、協会が果たすべき役割があります。

――学術研究の立場からは、どう見られていますか。

小笹:ブランドのコミュニティの研究は、既存顧客のエンゲージメント向上が主題で、顧客創出までは踏み込めていない印象があります。一方、社内での活用に視点を移すと、横串を通してナレッジマネジメントを推進するという文脈でコミュニティを活用しようという研究やレポートはかなり出ています。ただ、全体としていえるのは、部分的に深掘りする先行研究 はあっても、一気通貫でマーケティング戦略、事業戦略としっかりひもづけて捉えたものはまだない、という印象 です。

澁谷:エンゲージメントの向上などコミュニティを肯定する研究の一方で、マスマーケティングほど売り上げにインパクトがないという趣旨でコミュニティをベースにしたファンマーケティングなどを否定的に捉える研究もあります。指している事象は同じだったりします。

また、先ほどお話しした1990年代のオンラインコミュニティ研究は、濃いファンの要望を反映した製品が全く売れなかったという失敗があり、止まってしまった面もあります。ただ、これは、とっかかりのところに色々な人が入っていないとうまくいかないことを示す研究成果でもあります。協会のフェローにはさまざまな業界の方がいて、バックグラウンドが異なる点に重要性があると思います。それと、BtoBの研究では企業規模が重要な属性とされていて、「自社と違う企業規模での話は無視される」といわれています。これがコミュニティマーケティングではどうなるか、興味深いですね。

小島:協会のフェローの友岡賢二さんは、上場企業の専務を務めていますが、「企業とコミュニティはもっと近しい関係にあるべき」と話されています。そして「DX推進にもコミュニティマーケティングの手法を使えるし、社内のエンジニアも社外に行って自分のスキルを相対化して成長できる。最終的には、自分たちのビジネスの顧客のコミュニティができるべきだ」ともおっしゃっていて、こうした言葉は、友岡さんのような立場の人が発言すると、経営者にも響くはずです。そういう視点からもフェローを人選しています。

一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会のフェロー陣

協会にはまさに各業界との橋渡しをするべくコミュニティマーケティングの見識に優れ、その実践によりコミュニティマーケティングの普及に貢献されている方々が、フェローとして参画している。

――先ほど、小笹さんが「事業戦略としっかりひもづけて捉えたものはまだない」と、事業戦略へのブリッジに言及されましたが、経営層の理解を促進するための対策はありますか。

小島:よくある失敗は、単に「コミュニティが盛り上がっている」と経営層に報告することです。これでは、コミュニティがビジネスをどう後押ししているのかが分かりません。コミュニティの成長とビジネスへの貢献という2つの評価軸で捉え、経営層に報告すべきです。また、実際にコミュニティを会社で活用する際は、最初に設計図やゴールを決め、コミュニティをどうやって運営していくかを考える必要があります。

河村:nestでは、コミュニティの位置づけを再設計しした時から「この取り組みをどう 事業成長に生かすか」という視点を重要視してきました。経営に対しては、最初に「当社が長年抱いていた顧客とのダイレクトパスの課題をコミュニティ手法を活用しながらつくり直す」と宣言しました。その後の経営への説明では、「コミュニティを使って他部署とどう連携し、既存のKPIに影響させていくか」ということを心がけていました。

ウイングアーク1stが運営するユーザーコミュニティ「nest」

――最後に、今後の展望や野心、コミュニティマーケティングに興味を持つ方へのメッセージなどをいただけますか。

小島:協会は、「当協会設立から5年以内(2029年まで)に、コミュニティマーケティングを日本のマーケティング業界での『当たり前』の手法にする」という目標を掲げています。そのために、情報を必要としている人が必要な情報にアクセスしやすい環境を整備していきますので、情報を受け取った皆さんには、ぜひ実践していただきたいと思います。

小笹:はじめに「コミュニティマーケティングを、デジタルマーケティングと同じくらいにメジャーなものにしたい」と野心をお伝えしましたが、これを達成するためには、この手法がマーケティングや事業にとって非常に有用だと確信する人全ての協力が必要です。アイデアやアドバイスをお持ちの方は、ぜひ、協会までお寄せいただければと思います。

河村:コミュニティマーケティングに取り組みながら、苦悩の中にいる方も多いのではないでしょうか。私自身もコミュニティを運営しながら、新たな視点を得て成長してきました。皆さんをコミュニティ運営の苦悩から解放し、素晴らしいキャリアとしてコミュニティマネジャーを選んでもらえる、そんな5年後を描けたらと思っています。

澁谷:私からは、2つ、指摘したいと思います。1つは、コミュニティマーケティングの舞台である「コミュニティ」を、もっと的確に表す用語があった方がいいのではないか、ということ。もう1つは、現状は、コミュニティマーケティングのコミュニティマーケティングにとどまっているということです。今のコミュニティの外に、どれくらい浸透して広げていくことができるかが重要だと考えます。

小島:その第一歩として、4月17日には 「設立記念イベント」を開催します。こちらは招待制となりますので、後日開催レポートを協会ウェブサイトで公開予定です。

――ありがとうございました。

コミュニティマーケティング推進協会の設立は、顧客参加型のビジネス戦略を前進させる着実な一歩だ。日本のマーケティング手法を一新する潜在力を秘めており、日本発のマーケティングモデルの登場を期待させる。データのじかんでは今後も協会の動向を注視し、その進展を報じていきたい。

写真左から)

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣 PHOTO:倉本あかり 聞き手・編集:野島光太郎)

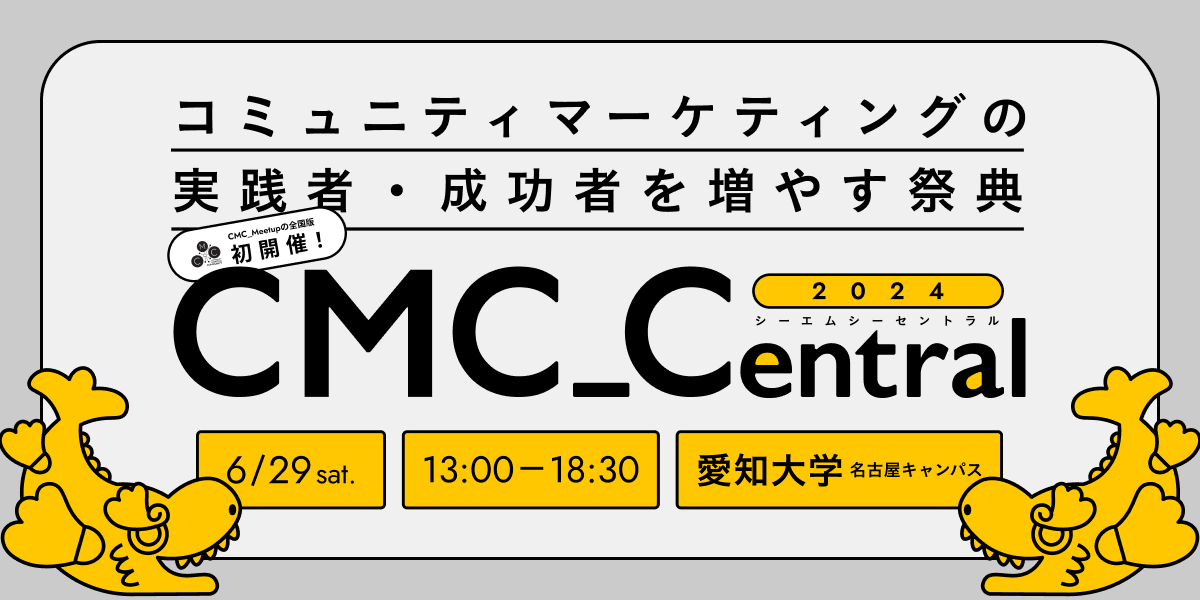

全国のコミュニティマーケティング実践者が集まり、人・知見・ノウハウをたくさん発信する「ど真ん中」な会を催すことにしました。2024年6月29日、コミュニティマーケティングの祭典「CMC_Central 2024」を名古屋にて開催します。

イベント名の通り、今まで「CMC_Meetup」内外で発信されてきた様々なコンテンツや運営者・参加者が一堂に会します。コミュニティマーケティングってよくわからない!?って方も、やってるよ!って方も。推しの人が登場する!XやFacebookでよく見るあの人に会ってみたい!という方はぜひご参加ください!

詳細はこちらメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。