オープニング「コミュニティマーケティングにおける、掛け算の重要性」では『ビジネスも人生もグロースさせる コミュニティマーケティング』(日本実業出版社)の著者で、「パラレルマーケター」として活動するCMC_Meetup主宰の小島英揮氏(元AWS マーケティング本部長、Still Day One合同会社 代表社員)が登壇。掛け算によるコミュニティ運営について解説した。

CMC_Meetupは「コミュニティマーケティングの可能性について、情報を発信、共有、流通していくコミュニティ」。2016年11月の発足からこれまでに全国62回のイベントを開催、東京での開催は26回目となる。

旅行に行くときや美味しい店を探すとき、私たちは“目利き”の人に話を聞く。同じような視点・趣味嗜好のある人のオススメならば自分の行動につながりやすいからだ。それは、「そこに単なる『認知』を超えた『想起』があるからで、BtoBのビジネスにおいてもユーザーや顧客にこの『想起』を強く促せるかどうかが鍵となってくる」と、小島氏は話す。

「例えば、かつて営業といえば、顧客との接点を持ち、その後徐々に地ならしをして『購入』にまでたどり着いたものです。しかし情報過多な昨今は、顧客の側でその商材に対する想起がすでにできています。初回の接点を持った時点で購買プロセスの67%が終了している、といわれるほど、営業接触以前に想起されているかどうかが生命線となります」(小島氏)

だからこそ小島氏はAWSの経験から「Don’t Sell to the Community, Sell through the Community(コミュニティに売り込むのではなく、コミュニティを通じて販売しろ)」と説く。

具体的なケースを見てみよう。

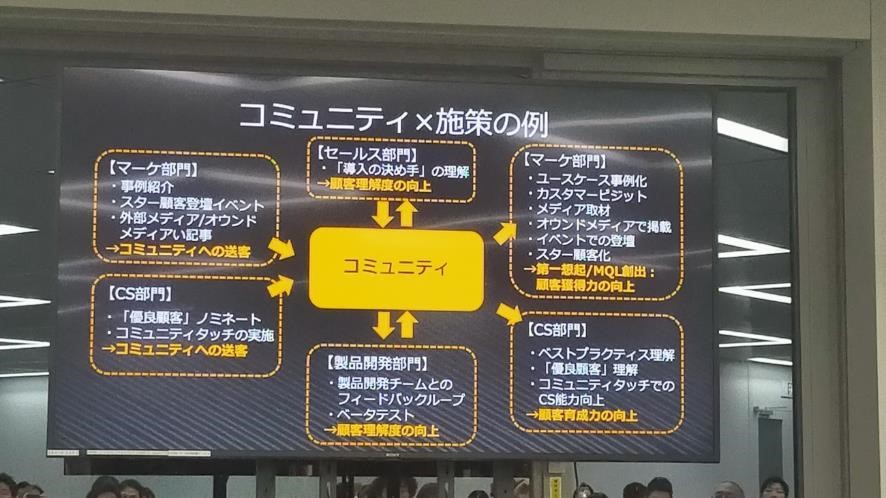

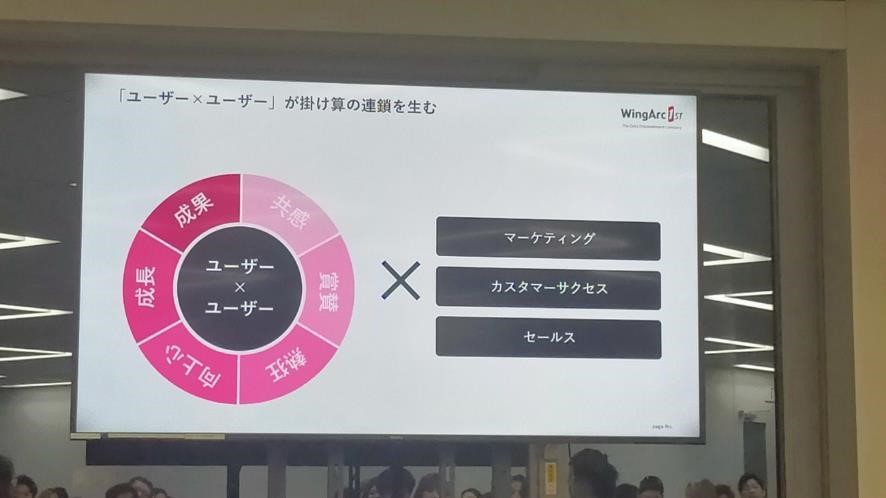

コミュニティと各部門の施策の掛け合わせの例

あるメーカーA社は自社製品のユーザーコミュニティをつくった。しかし「コミュニティをつくるだけ」「コミュニティがあるだけ」ではそこから何の成果も出てこない。コミュニティに対する施策を仕かけることでさまざまな効果が生まれてくる。A社の場合は、各部門が上掲のスライドにあるような施策を講じた。その結果、コミュニティを通じて顧客獲得・顧客育成・顧客理解が加速していったという。

「このケースのように、マーケティングの基本は施策の『掛け算』であり、Objective(目的・勝利条件)を満たすのに必要な数だけの掛け算=Who×What×How(誰に、何を、どうやるか)を設定することが大切です。コミュニティ施策に対しても、同様であるべきなのですが、実際は多くの企業で、ただコミュニティをつくるの『足し算』で終わってしまっています。目的に向かいスケールしていくように『足し算』ではなく『掛け算』として実装することが重要なのです」(小島氏)

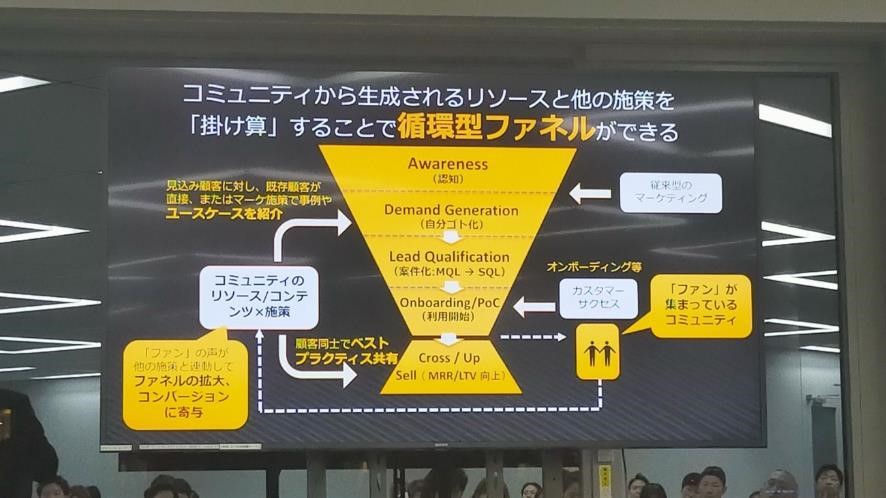

コミュニティから生成されるリソースと他施策を掛け算することで、循環型ファネルができる

小島氏によるオープニングセッションの後、メインプログラムとして小島氏をモデレーターにした2つのトークセッションが行われた。

トークセッション「コミュニティ×マーケティング施策の掛け算実装例」

トークセッション「コミュニティ×マーケティング施策の掛け算実装例」では、実践者として、アドビ株式会社 DXインターナショナルマーケティング部 フィールドマーケティングマネージャーの松井真理子氏、そしてウイングアーク1st マーケティング本部 nest企画室 室長の河村雅代が登壇した。両者はそれぞれユーザーコミュニティである「Japan Adobe Marketo Engage User Group」と「Nest(ネスト)」を運営している。

Japan Adobe Marketo Engage User Group

https://business.adobe.com/jp/blog/how-to/community/dx-jmug-japan-marketo-user-group

以下、小島氏を加えた3人の議論の様子をお伝えする。

小島:企業のコミュニティ運営には、2つの評価(測定)軸があると思います。それは「①コミュニティが正しく成長しているかの評価軸」と「②コミュニティが該当ビジネスの成長に寄与しているかの評価軸」。前者は評価しやすいですが、②は掛け算なしには実現不可能だと考えます。その上でお聞きしたいのですが、コミュニティの掛け算についてどのように考えていますか。

河村:私はコミュニティ運営者になって4年目になります。「コミュニティが事業成長の何の役に立つの?」と問われることが、何度かありました。その問いの答えは、小島さんがおっしゃるように掛け算をしないと見えてきません。

ウイングアーク1st マーケティング本部 nest企画室 室長の河村雅代

では、なぜ掛け算が難しいのか。その理由の1つは、会社の営業、CS、フィールドマーケティング、カスタマーマーケティングといった各部門による自社製品への理解が追いついていないからです。部門担当者は、(コミュニティを介した)ユーザーとの関わりが理解を深める大切な機会になることを理解していますが、それでも(自社が運営する)コミュニティにはなかなか向き合おうとしません。それが多くの企業の実状だと思います。

小島:部門担当者は「自分の方が(ユーザーよりも)商品のことを知っている」と思い込んでいるんですよね。しかし実際は、自社商品といえども、一部しか知らないものです。もっと俯瞰(ふかん)して見ることが必要だと思います。

小島:実際お2人はどのような掛け算を実践されているのでしょうか。

松井:Adobe Marketo Engage User Groupでは年2回、300〜400人が集まるユーザー総会を開催しています。他にいつでも相談できるオンラインコミュニティも開設。近しい業種業態が集える分科会も年40〜50回開催しています。また、もう1つ特徴的なのが「チャンピオンプログラム」です。これはコミュニティの中でチャレンジングな取り組みをしたユーザーを表彰するイベントで、毎年ここからチャンピオンを輩出しています。

アドビ株式会社 DXインターナショナルマーケティング部 フィールドマーケティングマネージャーの松井真理子氏

小島:チャンピオンプログラムはそのままユーザーにとっての「ロールモデル」にもなりそうです。

松井:そうですね。チャンピオンには、1年間一緒に活動してもらっています。ユーザー会・分科会にゲスト登壇していただき、メディアにも露出してもらいます。チャンピオンとユーザーの接点ができることで、「自分もこうなりたい」と思われるユーザーも多いと思います。

小島:せっかくスターがいてもその人がコミュニティの中に“いるだけ”では他ユーザーにその声が届きません。まさしく掛け算の取り組みです。

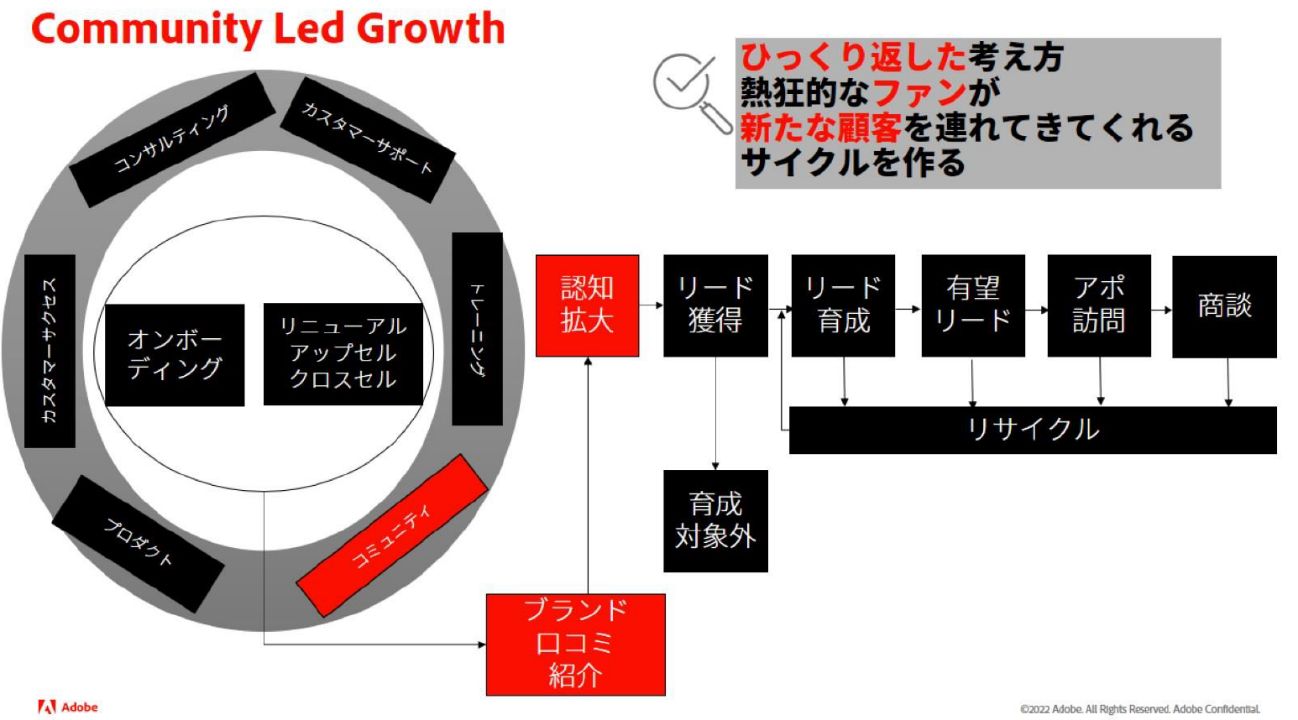

コミュニティ主導の成長を目指す「Community Led Growth」

小島:河村さんはいかがでしょうか。

河村:コミュニティ運営者として私が思うのは、コミュニティとはとことん「ユーザー×ユーザー」であることです。それによって共感・賞賛・熱狂・向上心・(コミュニティとしての)成長・(コミュニティとしての)成果が生まれてくるのだと思います。しかし会社の他部門が求めてくるのは、いわゆる「(企業としての)成果」です。だからこそ運営においては「ユーザー×ユーザー」をやりつつも、コミュニティとマーケティング・CS・セールスの掛け算をしていかなければいけないと考えています。

小島:「コミュニティ×マーケティング」「コミュニティ×CS」「コミュニティ×セールス」の各々で具体的な取り組みをされているのでしょうか。

河村:はい。例えばフィールドマーケティングであれば、リードジェネレーションイベントにユーザーを登壇誘致。当社の看板イベント「updata」(updataNOW、updataDX)でも同様の取り組みに注力しており、多くのユーザーがセッション満足度向上にかなり貢献してくれています。またCSの取り組みではコミュニティユーザーの声を集約した課題解決コンテンツとして『nest MAGAZINE』を制作・配布。ある号では当社選定のデータドリブンマイスター5人に取材をし、それぞれの課題解決手法を紹介しました。

ユーザー同氏の掛け算で生まれる共感・賞賛・熱狂・向上心・成長・成果と、部門の施策を掛け合わせていく

小島:皆さんには、掛け算の価値について理解いただけたことでしょう。最後に、一言ずつメッセージ・アドバイスをいただけますか。

松井:私からのメッセージは「コミュニティ活動はアセットタイプを変えてコンテンツとして使い倒せ」です。私もコミュニティ運営者ですが、ブログ、DM、動画、ウェビナー、セミナー、そして他のコミュニティ活動など、その時々でアセットタイプを替えながら世の中にアドビユーザーの魅力を伝えています。それを意識できれば、コミュニティは広がりを見せていくと思います。

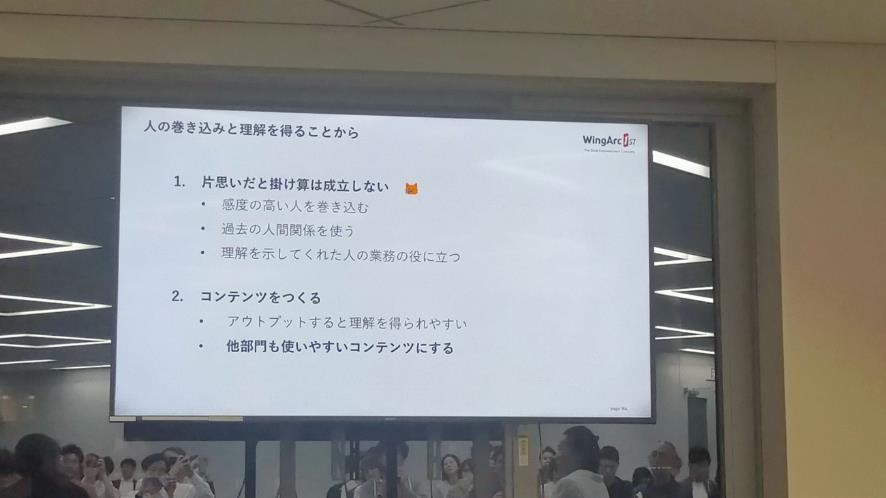

河村:私からは「片思いだと掛け算は成立しない」ということを、アドバイスさせてください。コミュニティの掛け算は片思いでは成立しません。「感度の高い人を巻き込む」「過去の人間関係を使う」「理解を示してくれた人の業務の役に立つ」などしながら社内から掛け合わせる相手を見つけてくる必要があります。また先に紹介したコンテンツづくりはユーザーからの理解を得られやすいのと同時に、自社他部門にとってとても使いやすいツールになると思います。いずれにせよ、社内にいる片思い相手の気持ちをおもんぱかる必要があると思います。

トークセッション「コミュニティの効果を掛け算にするための、組織の考え方」では、株式会社カオナビ カスタマーエンゲージメント本部 戦略推進部 部長の柏崎直人氏が登壇。再び小島氏と意見を交わした。

トークセッション「コミュニティの効果を『掛け算』するための組織の考え方」

小島:ヤッホーブルーイングは「ファンマーケティング」で大成功を収めた企業として知られています。先日同社のよなよなピースラボUnitの佐藤潤さんと飲んだのですが、彼はこんなことを言っていました。

「ウチにはコミュニティを管理している部門はない。コミュニティは常に会社の中心にある」

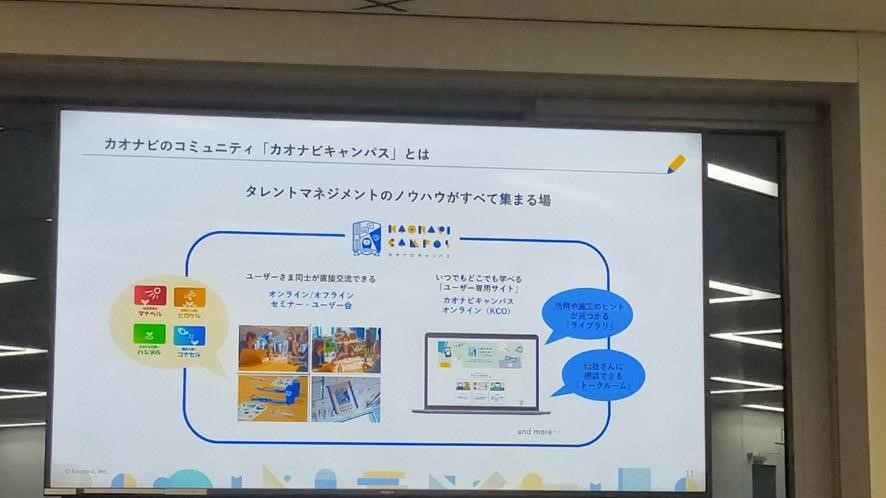

これはなかなかすごいことだと思います。特にBtoBビジネスで「コミュニティを社内に中心にする=各部門というサイロに閉じ込めない」という組織づくりは非常に難しいことです。そこで、タレントマネジメントのノウハウの集積コミュニティ「カオナビキャンパス」を運営されている柏崎さんに、コミュニティの効果を『掛け算』するための組織の考え方についてお聞きしていきます。

カオナビキャンパス https://lp-campus.kaonavi.jp

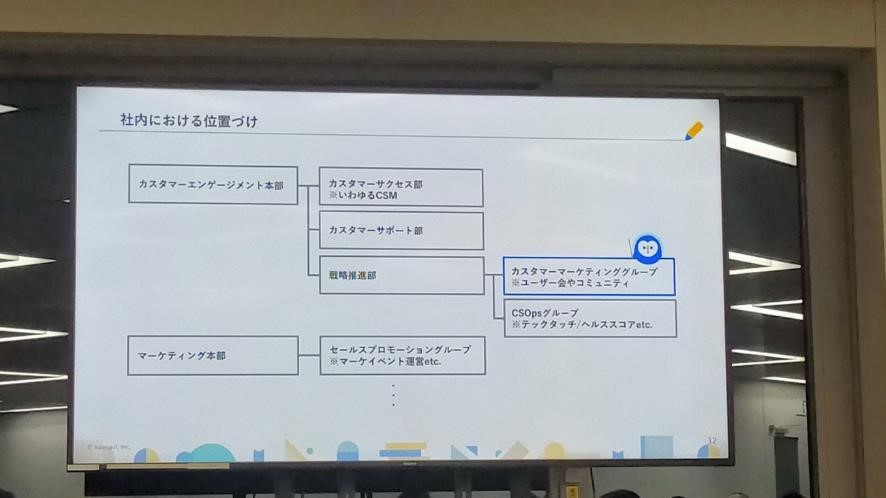

小島:「カオナビキャンパス」は、組織の中でどのような位置づけにあるのでしょうか。

柏崎:私はカスタマーエンゲージメント本部の傘下にある「戦略推進部」で部長を務めていますが、いわゆるユーザー会やコミュニティの運営は、当部内に組織されたカスタマーマーケティンググループが担当しています。カスタマーエンゲージメント本部がカオナビユーザーに特化した部隊で、その中の一部でコミュニティを運営している、とご理解いただければ分かりやすいと思います。

株式会社カオナビ カスタマーエンゲージメント本部 戦略推進部 部長の柏崎直人氏

カオナビにおける自社コミュニティ「カオナビキャンパス」の位置づけ

小島:どのような経緯があり、現在の位置づけになったのでしょうか。

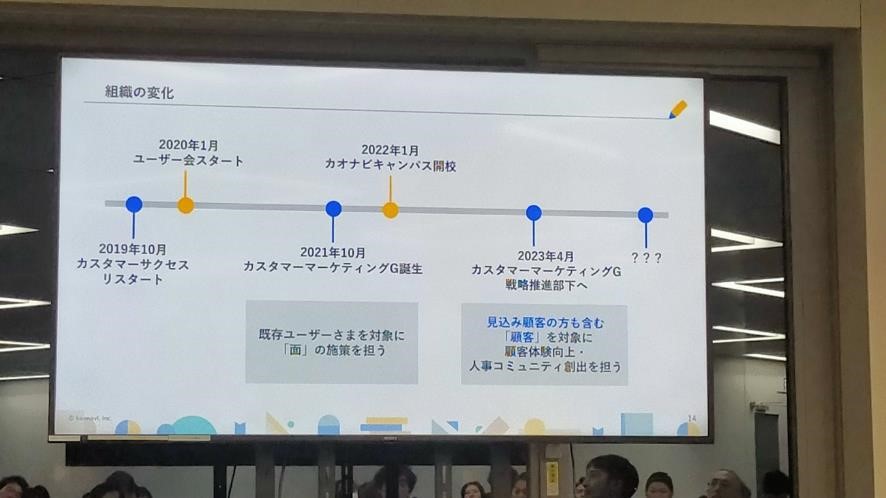

柏崎:小島さんのセッションでも、「循環型ファネル」のお話がありましたが、当社でもかつての従来型マーケティングから脱け出して「コミュニティの掛け算」でROIをしっかりと出していかなければならない、という議論になりました。そこでまずは2019年10月に当社CRMを担うカスタマーサクセス部がスタート。21年1月にはカスタマーマーケティンググループが発足し、既存ユーザーを対象にした「面」の施策を強化しました。

さらに2020年1月にはユーザー会ができたのですが、個別に取り組みが完結し、どうしてもつながっていかない。そこで「先に世界観をつくり、その中にコンテンツやユーザー会が収納されている」という立てつけを企画しました。それが結果的に22年1月のカオナビキャンパスの開校(開設)につながっています。

カオナビキャンパスにまつわる組織の変化

小島:いろいろな変遷があったのですね。(上記スライドによると)2023年4月にはカスタマーマーケティンググループを戦略推進部下に移し、以降は見込み顧客も「顧客」と考え、その顧客を対象に顧客体験向上・人事コミュニティ創出を担うとなっています。

柏崎:はい。カスタマーの定義を見直したことで、現在のカオナビキャンパスにはさまざまなユーザー・顧客が集まっています。

小島:先日、海外のカンファレンスがありました。向こうにはCMO(Chief Marketing Officer)の他にCCO=Chief Customer Officer/Chief Community Officerという役職があるのですが、彼らの関係性はCIO(Chief Information Officer)とCDO(Chief Digital Officer)に似ているそうです。すなわち、CIOはテクノロジーの仕事を縦割り組織の見るのに対し、CDOはテクノロジーを使って組織を横断的に、つまり横に見ようとする。CMOとCCOの場合、前者がCMO、後者がCCOです。カオナビさんが社内コミュニティで実行しようとしていることのも、CCOに近く組織を横に見て、マーケティングやCSなどをつなげていく活動のような印象があります。

柏崎:その通りだと思います。当社はベンダーなので「システムを売る」のはその通りなのですが、コミュニティや他のユーザーの成功例を知っていただきながら、第一想起を狙っていきたいと考えています。当社にとって「システム」と「サポート」は並列に存在するのです。これからはコミュニティをカオナビの強みとしてさらに確立していきたいです。

イベント最後のプログラムであるライトニングトークでは、複数のコミュニティ運営者・実践者から各社・各団体のユースケースを紹介。その後は参加者(コミュニティ運営者)同士による懇親会が開かれた。

UiPath株式会社 渡辺俊平氏。運営コミュニティ「UiPath Friends」

Coral Capital 岩本亜弓氏。運営コミュニティ「Coral Family」

Ridgelinez 藤田なつみ氏。運営コミュニティ「SORACOM UG」

Stripe 岡本秀高氏。運営コミュニティ「JP_Stripes」

CAMPFIRE 阿部拓海氏。運営コミュニティ「JAWS-UG おおいた」

この日紹介されたたくさんの事例を見ると、コミュニティの可能性はまだまだ広範に広がっているようだ。これからも各社のコミュニティ、そしてCMC_Meetupの活動を注視していきたい。

「CMC_Meetup Tokyo Vol.26コミュニティを「掛け算」にする仕組みを考える」登壇者、参加者の集合写真

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。