目次

現在は、同社のDX推進室データサイエンスグループと、東京LABOデータサイエンスグループのグループリーダーを兼務する太古氏だが、そのスタートはまさに「孤軍奮闘」だった。2017年当時、同氏はMBAの勉強をしていた際に、世の中の経営者がAIに着目していると知り、「ダイハツでも取り組まなければならない」ことを直観した。独学を開始し、共鳴してくれた数人の仲間と終業後に勉強を続けていったという。

ダイハツ工業株式会社DX推進室データサイエンスグループ (兼)東京LABOデータサイエンスグループ グループ長 太古 無限 氏

当初、社内の反応は必ずしも良いとはいえなかったが、2020年に転機が訪れた。東京に技術人材を集めた研究部門「東京LABO(ラボ)」を開設することが決まり、太古氏はチャンスを求めて動いた。

同ラボにおいて、データサイエンティストによるグループを設立し、社員が手軽に使える「ダイハツの標準AIツール」の開発などを手がけると徐々に実績が評価され、経営層も含め、社内にさまざまな提案を行う機会が増えていった。

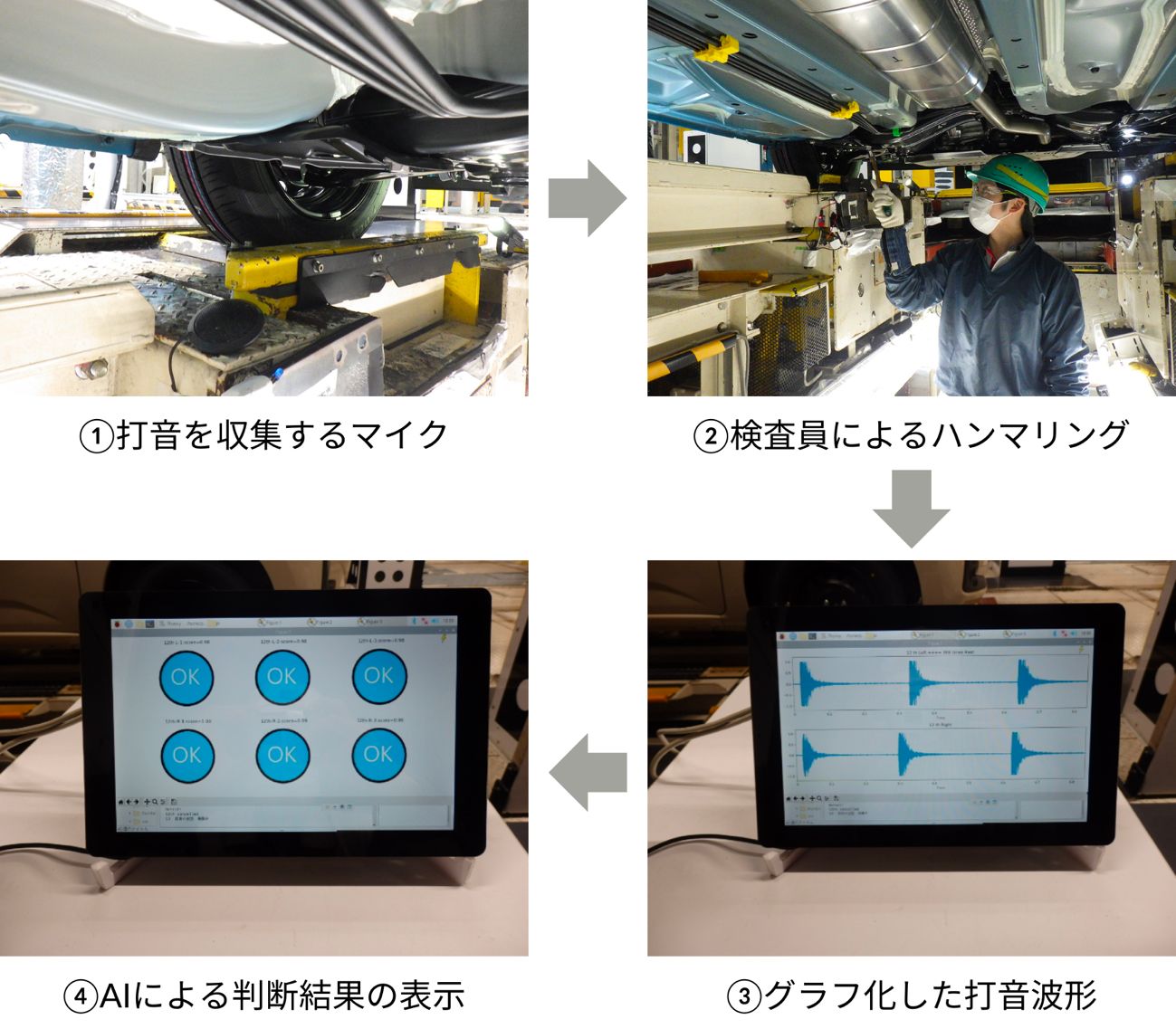

本社(池田)工場における車両の足回り部品打音検査の風景(イメージ)

参照元:ダイハツ工業株式会社ニュースリリース(2021年03月04日)

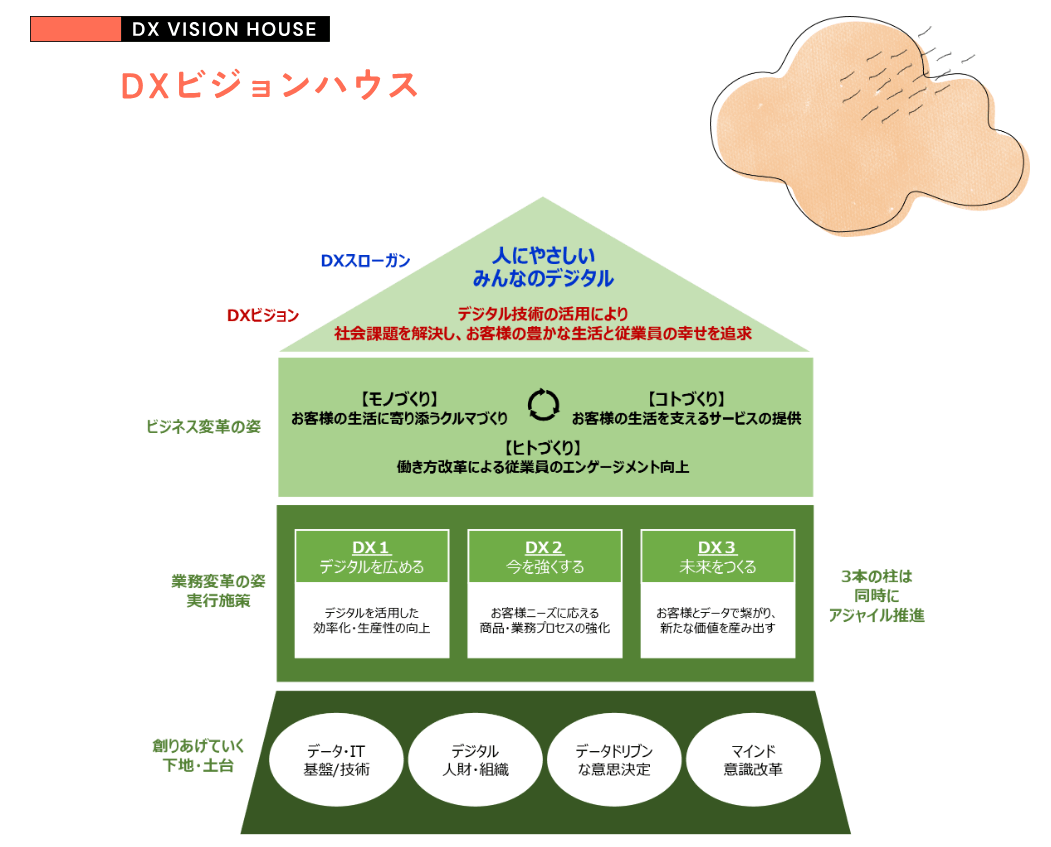

2023年1月発表された同社のDX推進のコンセプト「DXビジョンハウス」の策定では、太古氏が提出した案をもとに経営層とのディスカッションを重ねた。

ダイハツのDXの在り方を示す「DXビジョンハウス」。

[DX1]は、従来アナログで行っていた業務を積極的にデジタルに置き換えてデータによる見える化を促す業務の効率化・生産性向上を図る(デジタイゼーション)。[DX2]は、AI/BI/MBDなどを活用し、徹底的な無駄の可視化・既存業務の改廃や、電動化や「ダイハツコネクト」をはじめとした商品強化を推進、顧客ニーズに応える、商品・業務プロセス強化につなげる(デジタライゼーション)。[DX3]は、デジタルアプリケーションの活用で、ダイハツ・事業者・関連業者・顧客がデータでつながり新しい価値・新しいコミュニケーションを生み出し地域の活性化に貢献していく(デジタルトランスフォーメーション)

「『人にやさしいみんなのデジタルの実現』というスローガンのもと、それを実現するためには、どうすればいいのかを経営陣と考えていきました。『ダイハツで働く一人ひとりの時間が幸せな1秒1秒であってほしい。その大切な1秒が充実した1秒であるために、仕事のやり方を今一度見直し、デジタルを活用し、お客様にワクワクをお届けする1秒であってほしい』という、社長を含めたDX推進チーム全員の思いが形となったものです」

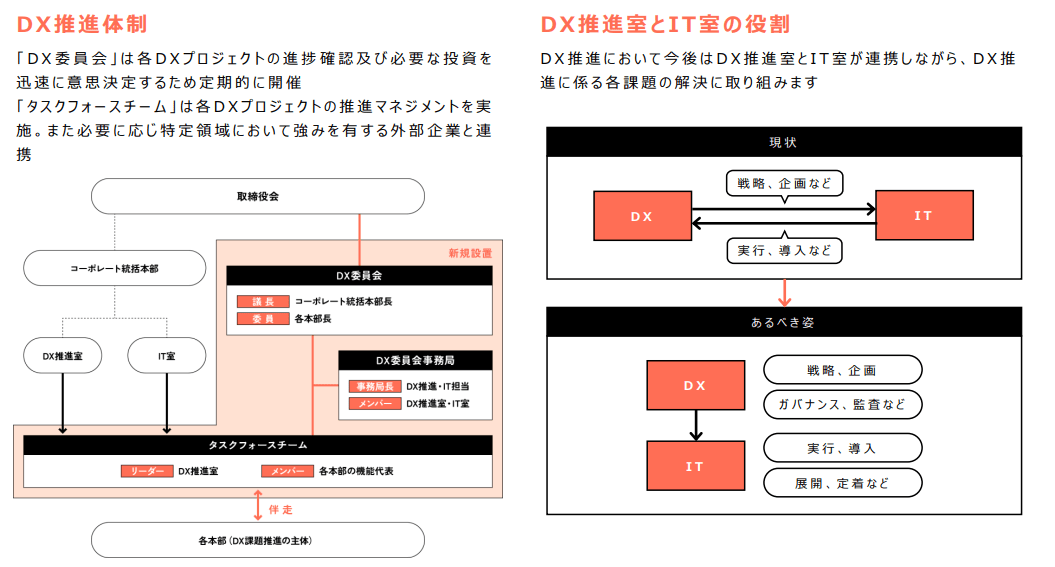

こうして、DX推進の意思決定を行う全社組織として『DX委員会』の発足をはじめ、新体制で進めることとなり(下図)、2025年までにDX人材を1000人育成し、最終的に全社員がDX人材になることを目指すという。また今後のAI活用の方向としては、ノーコードやローコードによる開発教育を進める一方で、それら社内でつくられるモデルを統合管理するガバナンスの自動化を目指し、現在、MLOps*による概念実証が進行中だ。

*MLOps:機械学習の開発から運用までの各プロセスを、統合的に管理するための手法や概念の総称。

DXビジョンハウスの実現に向け、取締役会の監督のもと、DX推進に関わる意思決定を行う「DX委員会」と、各本部の機能代表からなる組織横断型の「タスクフォースチーム」を設置。DX推進室とIT室が連携し、DX推進に取り組む

AIの独学開始から7年、これまでさまざまなデジタル活用の取り組みにチャレンジした経験を通じて、「改めて何をすべきかが明確に分かってきた」と太古氏は話す。では、いったいどのような「なすべきこと」があるのか。太古氏の直近の取り組みに注目したい。

大きなトピックの1つが、「社内外での越境学習と仲間集め」だ。DX推進においては、自社組織にこだわらない人脈づくりや、外部の人々とのコミュニケーション、コラボレーションが重要だが、その実践となると途方に暮れる企業も少なくない。その中で太古氏は、現在「データサイエンスの普及と教育」を軸に、3つの取り組みを行っている。

1つ目は、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)との連携だ。同協会はディープラーニング(DL)に関する資格試験や事例紹介を通じて、AI/DLに関する人材育成を進めている。ここに連携する理由を太古氏は、「中小企業を応援したいから」と言う。

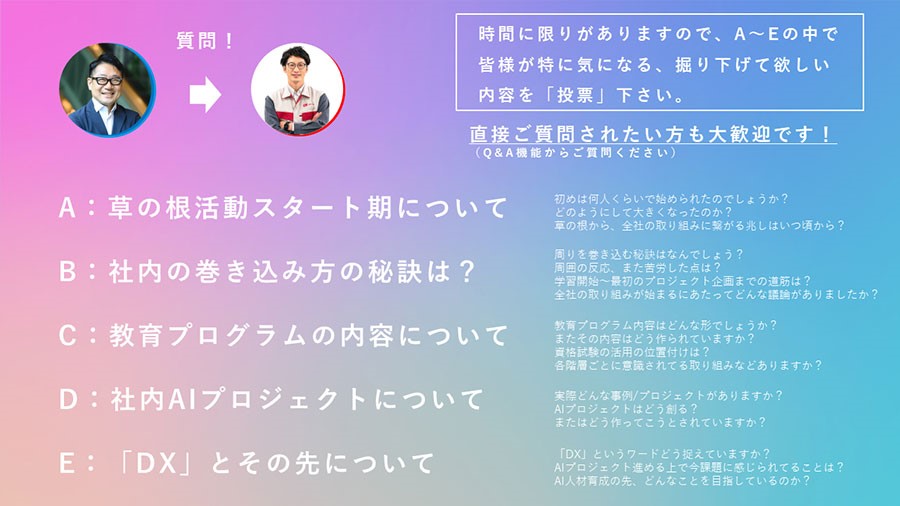

JDLA 理事/事務局長 岡田 隆太朗氏との対談では、参加者からの個別質問や深掘りしたいトピックについてダイハツ社内の取り組みを紹介しつつ回答

「私には、ダイハツ1社をよくするのではなく、広く中小企業を応援したいという思いがあります。ダイハツの将来のお客様には中小企業も大勢いますし、企業の最大多数であるこの層が元気にならないと、日本が元気にならない。そこで、イベントなどに登壇し、自分の知見や経験を共有しています」

2つ目は、Kaggler(カグラー)会の活動。Kaggleとは、世界中の企業やデータ分析者がAIのモデリングを投稿して、各々の腕前と精度を競い合うプラットフォームだ。Kaggler会はここに参加している人々の、自発的な集団(いわゆるユーザーコミュニティ)であり、太古氏はこの創設にも関わっている。

「データサイエンティストは、結構孤独な存在です。そこで、みんなで集まったら面白いのではないかと仲間で集まっていたら、参加したいという人が次々に加わって、百人規模のイベントにまで大きくなりました。現在、関西と関東にそれぞれKaggler会があります。最近では、会の参加者同士の会社で転職したり、新しいビジネスを立ち上げたりといった動きも生まれています」

主催する関西Kaggler会は200人以上のKagglerを対象にしたコミュニティ。関西での活動を契機に現在は関東でも同様のコミュニティが立ち上がっている。

3つ目は、まさに文字どおりの「教育」だ。ダイハツでは、太古氏を含むデータサイエンスの専門家を現在7つの大学に講師として派遣。座学だけでなく、実際に車を走らせて収集した走行データの分析などを体験してもらうプログラムなどを提供しているという。

元・大阪ガス情報通信部ビジネスアナリシスセンター所長で、日本を代表するデータサイエンティストとして知られている滋賀大学データサイエンス学部 河本薫教授とのコラボ授業では、学生が車のデータ計測から燃費分析を行うなど体験型学習に取り組んでいる。写真ダイハツ工業株式会社提供

「人事採用グループと連携しているので採用活動の側面もありますが、学生に教えることで、自分たちも学びや気づきがあります。学生たちからフレッシュなアイデアをもらって新しい車づくりやサービスづくりにつなげられる可能性も期待できます。こうした大学とのコラボレーションにも、さまざまな角度から製造業を応援したいという気持ちがあります」

では、データのじかんの読者が、自社でもデータサイエンス人材の育成やデータあるいはAIの民主化に取り組む際に、どのような考え方を持てばよいのだろうか。太古氏は、ダイハツにおけるデータサイエンス人材の育成について、「デジタルツールをどう使いこなせるかという点に着眼している」と明かす。言い換えれば、「人材育成」が目的ではなく「課題の解決」が目的であり、デジタル人材は、それを実現する方法の1つに過ぎないという考えだ。

「社内では、AIを使うことが目的ではなくて、課題を解決するならなるべくAIを使わない方がいいとも言っています。そのため、研修も、業務改善の一環としてデジタルというツールの使い方を学んでもらうというスタンスでカリキュラムを設計しています」

自動車メーカーであり、トヨタグループであるダイハツには、長い歴史を通じて確立された「カイゼン」のカルチャーがしっかりと根づいている。太古氏も、その土壌にデジタルというツールを加えることで、改善活動に伸びしろを与えている。

「ダイハツには、1949年(昭和24年)から続く技術研究会という自主活動があります。これは社内外のつながりから新しい知識の習得や技術向上を図ることを目的としており、今で言う『コミュニティ活動』です。このようなカルチャーが脈々と受け継がれていることが、先に紹介したようなコミュニティ活動をしやすい風土につながっていると思います」

1949年創設で70年以上の歴史を持つ「技術研究会」は、業務改善を中心とした社員による自主的なコミュニティ活動だ。図版:ダイハツ工業株式会社提供

さらに太古氏は、「ふつうの社員がデジタルツールを使いこなす」ための試みとして、3つの研修・教育の試みを挙げる。

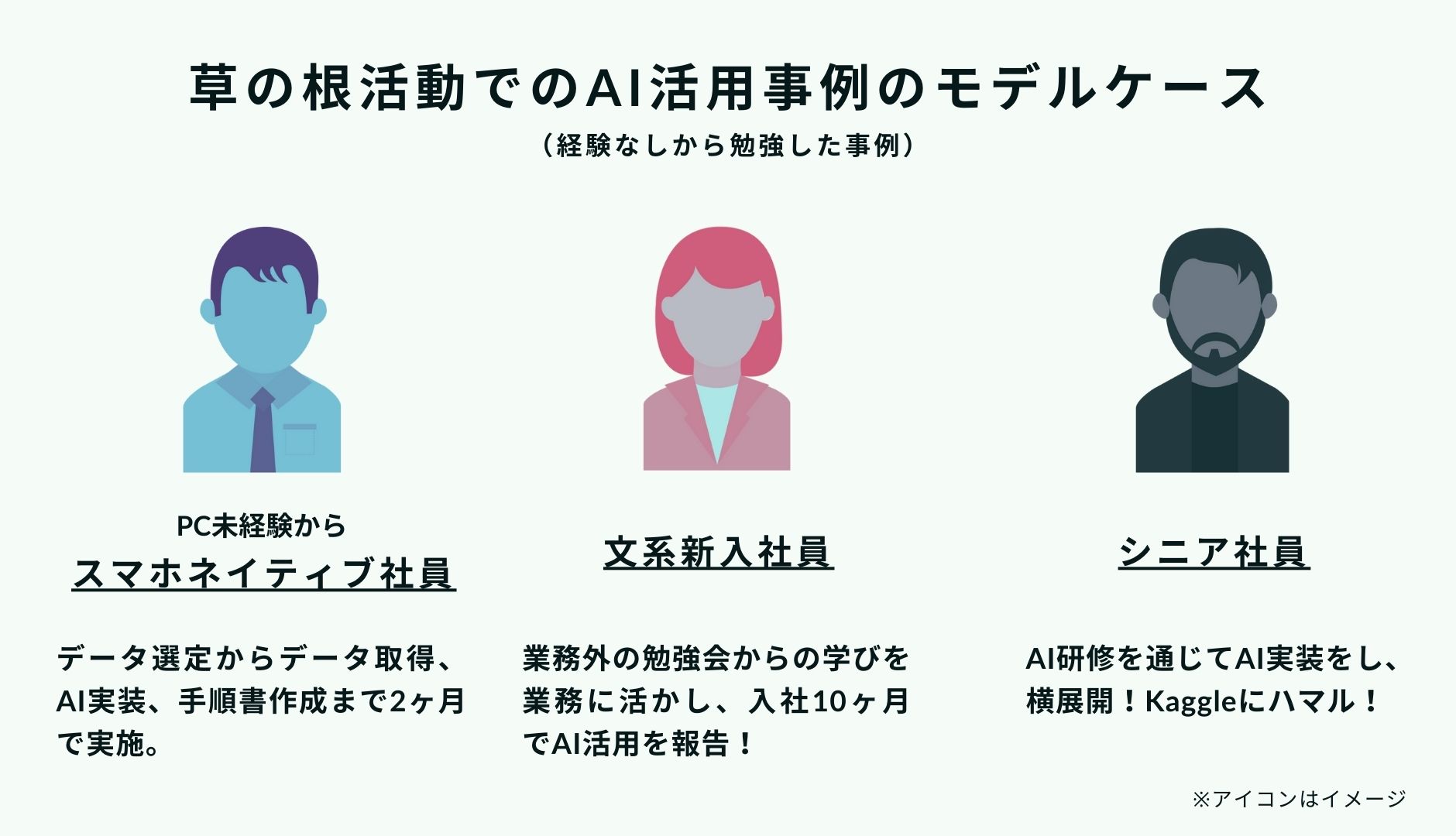

1つ目は、パソコン未経験者による「2カ月AI実習による仲間づくり」だ。今の若手社員には、スマートフォンは使いこなすがパソコン経験がないという人も少なくない。そうした「デジタルネイティブ」の人たちに、2カ月間でAI実装までを体験してもらうカリキュラムを提供しているという。こうした試みが実現した背景には、自社工場のある部門長が、部門のスタッフが皆AIを使いこなせていると認識した上で、それを若手に伝えていこうと支援してくれたことが影響していると太古氏は紹介する。

「2つ目は、業務時間外の活動に興味を持った文系の社員に参加してもらった結果、10カ月で社長の前で発表できるまでに成長した例です。そして3つ目は、工場の社員で60代の方がkaggleにはまって、めきめきと腕を上げ、開発したAIをいくつも部内に展開している例です」

現在ダイハツでは、こうしたユニークなモデルケースが少しずつ社内のあちこちで生まれている。このような活動が、社内外で連鎖的に拡大していくことで、デジタルやAIの輪が少しずつ広がって成果につながっていくことを太古氏は期待している。

太古氏スライドよりデータのじかんにて作成

「DXビジョンハウス」にうたわれているとおり、ダイハツで働く「一人ひとり」が幸せな時間を過ごすためのツールとして、着実にAI活用の土壌づくりは進んでいる。そうした「AIの民主化」を進める上で、何が最も大切なポイントなのだろうか。太古氏は、「若手が活躍できる、踊れる場を与えてあげること」だと示唆する。

「若手が何か新しい活動を始めたときに、上司が『何をやっているんだ』と水を差しては、意欲をそいでしまいかねません。それが上司の得意な分野であれば背中を押してやり、知らないことであれば自分も勉強して楽しさを感じてみる。そうして、やる気のある若手を『踊らせて』あげれば、周囲もだんだん楽しくなって踊りの輪に加わってくる。それができている部署は、はたから見てもうまくいっているなと感じます」

太古氏が手がけているAI研修でも、参加者が楽しみながら学べるテーマをいかに選ぶかに、毎回非常に力を入れているという。研修を開催する部署を対象にした相談会なども毎週のように実施して、膝詰めで議論しながらテーマ選びの大切さを繰り返し説明している。

2017年に3人のワーキンググループとしてスタートした活動は、現在ではダイハツ工業におけるDX推進室 データサイエンスグループとして社内のAI推進の先駆けとなっている。参照元:ダイハツ工業株式会社HP

「面白いと感じてもらう、興味を持ってくれた人を全力でサポートする。それは人材募集でも全く同じアプローチで取り組んでいます。その点ダイハツの場合は、他の企業に比べてAIには先駆けて取り組んでいる自負があり、何よりデータが豊富にあるという点は大きなアドバンテージだと思っています」

「ダイハツもAIに取り組まなくては」という思いから、わずかな仲間と終業後に始めた取り組みが、いつしか全社を挙げてのDXのムーブメントに、そしてAI推進プロジェクトへと歩みを進めている。最後に、太古氏にDX推進のポイントを改めて聞くと、「特別なことはしていないんです」と返ってきた。

「何かいろいろなこと、小さなことを真剣にやってきたら、会社の上司や周囲の人が理解を示してくれて今に至っています。これからもコツコツ積み重ねながら粘り強く取り組んでいけば、きっとうまくいく気がしています。ものづくりの現場で何かをつくっている人ともっとつながり、一緒に頑張って日本を盛り上げていきたいです」

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣 PHOTO:倉本あかり 聞き手・企画・編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。