大阪・関西万博は4月13日に始まり、10月6日までに総来場者数が2600万人を突破した。このように大いに賑わった万博だが、常に取り沙汰されていた問題は「パビリオン入場の待ち時間」だった。特に人気パビリオンでは、待ち時間が数時間に及ぶことも珍しくない。一方、待ち時間なく、すぐに入場できるパビリオンも存在する。「パビリオンの待ち時間を事前に知りたい」という声は多いように思う。

筆者撮影(スクリーンショット):万博GO

開幕当初、万博協会はパビリオンの待ち時間の公開に対し、否定的な姿勢を示した。5月27日付けの読売新聞によると、万博協会側は、待ち時間を来場者に伝える方法は各パビリオンに任していた。

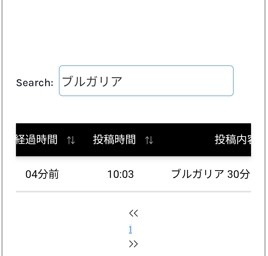

一方、個人によるパビリオンの待ち時間に関する情報共有は、4月上旬からスタートしていた。個人サイト「万博GO」では、各パビリオンの待ち時間をサイト内に公開。ネットのコミュニケーションサービス「ディスコード」を用い、個人からの情報を集約。8月27日現在はサイトから直接、待ち時間を報告できる。「万博GO」以外のところでも、個人がSNSを通じて、待ち時間をリアルタイムで発信するようになった。

6月になると、ついに万博協会が各パビリオンの待ち時間を公表した。万博公式アプリ・WEBサイト「EXPO2025 visitors」に、各パビリオンの待ち時間を表示する。待ち時間の公開に関する協会側のコメントは確認できなかったが、来場者からのリクエストに応じた。なお、先述した個人による待ち時間の情報発信は最終日まで続けられた。

なお、万博協会では、4週間先までの各日の混雑予想を公表している。この予想は来場者による来場の日時指定に基づき、作成されているのだろう。さすがに、各日の混雑予想に関する個人の情報発信は少ない。

まとめると、当初、万博協会は来場者からのリクエストに応えようとしなかった。そこで、自然発生的に個人が情報発信をし、「情報の穴」を埋めた。その後、協会は公式サイト・アプリを通じて、待ち時間の公開に踏み切った。現在、パビリオンの待ち時間に関して、協会側の「公式情報」と個人発信の情報が共存状態にあるといえる。

筆者撮影:東ゲート前

8月18日(月曜日)、7回目の万博で、協会や個人発信の情報がどの程度役に立つのか確かめた。私は10時・東ゲート入場で予約した。9時13分に東ゲート前に到着した。長蛇の列ではあったが、思ったほどではない。前日にも万博を訪れた同行者も「それほど混雑していない」と言った。最終的に9時30分過ぎに万博会場に入れた。8月17日の万博協会の発表によると、18日の混雑状況は「通常」だった。この万博協会の予測は当たっているといえる。

筆者撮影:「万博GO」でのブルガリアパビリオンの待ち時間

さて、向かったのはブルガリアパビリオンだった。大屋根リングにはパビリオン入場を待つ列ができていた。ここで「万博GO」で調べてみた。すると、4分前の投稿によると30分待ちとのこと。

筆者撮影:大屋根リングから見たブルガリアパビリオン

一方、「EXPO rtal」では待ち時間20分と表示された。いずれにせよ、待ち時間20~30分である。長蛇の列からは信じられなかったが、とにかく情報を信じて待つことにした。すると、待ち時間32分でパビリオンに入れた。

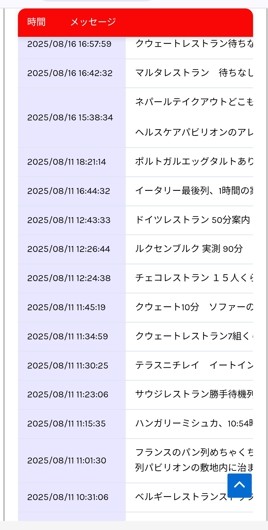

筆者撮影:「万博GO」でのレストランの待ち時間

一方、昼食の待ち時間は参考にならなかった。なぜなら、最新情報が2日前の8月16日分しかなかったからだ。とりあえず、待ち時間に表示されている国のレストランには行かないことにした。

筆者撮影:韓国パビリオンでの昼食

ところで、パビリオンのレストランには、パビリオンを見学した後にレストランにいけるパターンと、ダイレクトにレストランに行けるパターンがある。前者はパビリオン入場を待つ列に並ぶ必要がある。一方、後者はパビリオン列とレストラン列が別々なので、それほど待つ必要はない。最終的に、パビリオン列とレストラン列が分離されている韓国パビリオンに行き、そこで昼食を食べた。レストランのシステムに関する情報はない。パビリオン列とレストラン別が別々なのか否か。そのあたりの情報は事前に知りたいところだ。

筆者撮影:「万博GO」でのアゼルバイジャンパビリオンの待ち時間

筆者撮影:アゼルバイジャンパビリオン

午後はアゼルバイジャンパビリオンに寄った。「万博GO」によると、待ち時間は20分とのこと。そのため、列に並ぶことにした。ここでも、20分少々でパビリオンに入れた。

筆者撮影:万博の公式アプリでは待ち時間は表示されなかった

ところで、万博協会の公式アプリでも待ち時間は表示されるらしいが、私が訪れた日は「待ち時間は現地でご確認ください」と表示されるだけ。まったく役に立たなかった。

いろいろ試した結果、「万博GO」が最も役にたった。シンプルな設計で、調べたいパビリオンを検索欄に入れると、すぐに待ち時間が表示される。シンプルな設計だからこそ、待ち時間の入力が気軽にできる、という側面もあるのだろう。

一方、万博協会のアプリは、あまり当てにならない。他のパビリオンでも調べたが、私が調べた限りでは不表示だった。このように、万博の待ち時間の表示に関しては、万博協会が対応できず、その穴を個人有志が埋めている状態が続いている。

見方を変えれば、個人の積極的な情報発信は、これからのWEB空間の在り方を示すいいモデルになるのかもしれない。数年前から、インターネットの世界はWEB2.0からWEB3に移行する、と言われている。初期のWEB1.0では、ユーザーが一方的に情報を閲覧(消費)している状態を指す。つまり、昭和時代に見られたテレビの閲覧と大きくは変わらない。

WEB2.0はSNSのプラットフォームを用い、人々が自由に情報を発信している状態を指す。最もわかりやすい例がYouTubeだ。YouTuberはYouTubeというプラットフォームを用い、自由に情報を発信している。一方、あらゆる分野で情報が一部の企業に集中し、一元管理されている現状は変わらない。

WEB3では、ブロックチェーン技術を用いて、各個人に情報を分散させて管理する。つまり、特定の管理者がいない状態だ。メリットとして、情報が一ヵ所に集中管理されていないため、外部からの攻撃に強いとされている。

翻って、万博パビリオンの待ち時間サイト「万博GO」で考えると、個人が入力した待ち時間のデータを時系列につなげ、結果的に閲覧者全員に共有されている。また、個人サイトのため、SNSからの干渉はない。

WEB3は自律分散型のインターネットと言われている。完全ではないとはいえ、「万博GO」などのパビリオン待ち時間サイトを通じて、自律分散型インターネット世界を垣間見ているように感じる。一方、待ち時間に対する万博協会の対応を見ると、万博協会が良い悪いではなく、もはや一つの組織があらゆる情報を管理することが限界に近づいているように見えてならない。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。