筆者は長年にわたり、花王株式会社において、企業理念(Corporate Philosophy)を活用した組織開発に取り組んできました。そのなかの考え方として筆者が独自で考案したのが「理念で自走する強い組織のつくり方(Philosophy Driven Organization)」というパッケージです。

今回はPODに関わる社会情勢から、その本質まで第3回に分けて紹介します。

DXによってビジネスのサクセスを実現するために最も重要なのは、組織文化の変容です。そしてそのためには、各社の企業理念に基づいた質の良い“問い”を組織内で循環させることで、X(Transformation)に根拠と正当性を付与することが有効です。

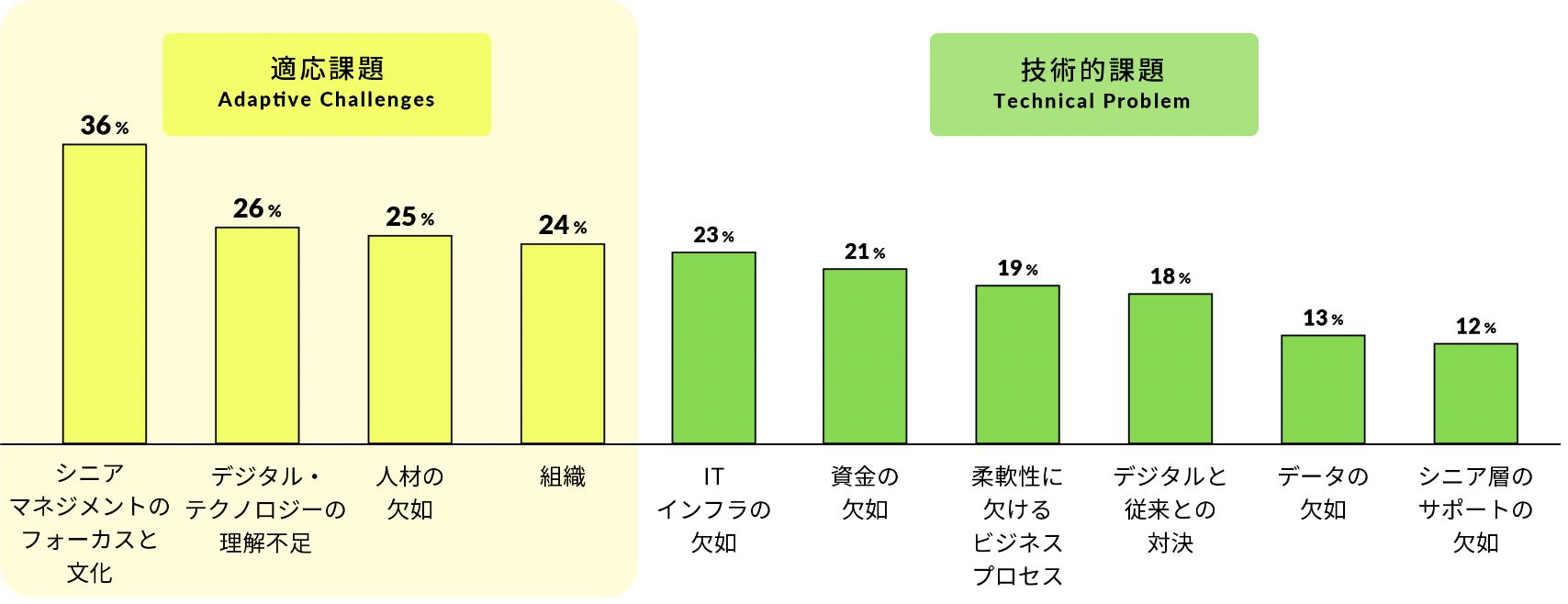

※出典:デジタル変革が失敗する要因の割合(マッキンゼーによるグローバル企業2,135名の経営者へのインタビュー)を元にデータのじかんで作成。

上記のグラフは、「データのじかん」でたびたび紹介している経営者が考えるDXにおける障害です。このように、企業がDXを推進するうえでの課題は、技術的課題(Technical Problem)ではなく、適応課題(Adaptive Challenges)なのです。

それでは「適応課題」とは何でしょうか。それは技術や経験だけでは解決できず、「当の本人が変化しなければ前に進まない」課題のことを指します。つまり、DXのXとは、テクノロジーで物事を “変えること(変革)” ではなく、組織の文化やそこに働く人の意識が “変わること(変容)” なのです、これはDXのXがTransformation(変身・変容)を意味している以上、当然のことと言えるのではないでしょうか。

■ポイント1

|

DXのXとは、“変えること(変革)”ではなく、“変わること(変容)” |

技術的課題と適応課題の違いを、ビジネスパーソンの多くが経験する昇進にともなう階層研修を例に考えてみましょう。組織を率いるマネジャー(管理職・リーダー)になったときには、心構えや物事の発想(Mindset)を大きく変えなければいけないという説明が、研修スタッフから出るのは常だと思います。マネジャーになるとは、従来の価値観や仕事のやり方の一部を手放し、新しい能力を獲得しなければならないという意味では明らかに適応課題であり、そこに求められているのは変身(Transformation)です。

一方で、組織のなかで選抜されて、昇進するということは、「それまでの自分の仕事ぶりが評価されたのだから、自分のやり方は正しかったのだ」という自己肯定感を持つのが普通でしょう。つまり “変われ” といわれている当人が、自分たちは “OK” だと思っているので、変身(X)については他人事のようにしか聞こえません。そして、リーダーになることを技術的課題として処理しようとします。その結果組織に起きるのが「有能な人材は出世して無能な管理職の地位に落ち着く」というピーターの法則の実現です。

それでなくても、人は他人から変われと言われるのは嫌なものです。そこには、これまでの自分を否定する要素があるので恐怖すら感じる人もいるでしょう。特に、組織のなかで階層が上がるほど自己肯定感が強くなり、ますます変身(X)することに抵抗を感じます。そのため、DXについても、自分が当事者として適応しなければいけない課題という可能性から目を逸らして、あくまでもシステム部門や担当者の技術的課題として処理しようとするのです。これは “当事者からの逃避” ともいえるでしょう。こうした傾向は、事業を実質的に回している部長クラスにこそ強く、これが会社がなかなか変わる(X)ことができない大きな要因になっています。

■ポイント2

|

DXについて部長クラスの多くが、当事者から逃避している |

組織コンサルティングを手掛ける株式会社アクション・デザイン代表の加藤雅則氏は、ある経営者の次のような言葉を紹介しています。

「戦略と組織。この二つを振り子のように動かす。極端に戦略に振れてしまったときは、組織に振りなおす。単純に見えるが、これこそ企業経営だと思う」。

戦略と組織――この言い方は、必ずしも分かりやすいものではないと筆者は思います。ひとつの例えとして、サッカーや野球などのプロスポーツのシーズンとシーズン・オフをイメージするといいのかもしれません。シーズンひと試合ごと、あるいはワンクールごとは “戦略” に基づいて戦い、シーズン・オフのチームビルディングや人員の補給では “組織” を考えるというように。

しかし、企業経営にはオンもオフもないので、同時並行的にこのバランスを見ていかなくてはなりません。また、個別の課題によりそのバランスも異なります。現在の日本企業の多くにとって、いま現在DXは “組織” のフェーズにあるのではないかというのが筆者の見立てです。冒頭の右肩下がりのグラフは、このことを端的に表しているのではないでしょうか。

■ポイント3

|

多くの日本企業にとって、いまDXは “組織” のフェーズにある |

では、どうしたら組織は変わることができるのでしょうか。こうした課題を探求しているのが人事の「組織開発」という領域です。組織開発がまず指摘するのが、「組織が変わることの難しさ」といっていいでしょう。その要因をみていきましょう。

米国のマネジメントが「トップダウン」型であるのに対して、日本企業のマネジメントが「ミドルアップダウン」型であると看破したのは、一橋大学名誉教授の野中郁次郎と竹内弘高の両氏でした(『知識創造企業』1996年)。筆者のビジネス経験から、この指摘は的を射ていると実感しています。

ミドルアップダウンとは、組織のミドル、つまり中間管理職が中心となって組織経営を行うマネジメント手法です。トップ層の経営判断を受けて現場のロワー層に定着させつつ、現場からの意見を吸い上げてトップ層への提言も行います。

このミドル層は、事業を推進していく力強いエンジンともいえますが、同時に組織の変容については手強い抵抗勢力ともなりえます。

■ポイント4

|

日本企業の多くは「ミドルアップダウン」型である |

組織開発(X)を進めるにあたっての、最大の難所はこのミドル層です。ミドル層とは経営陣に対して業績(数字)に直接の責任を負っている現場の責任者です。一般的には部門長、部長と呼ばれるクラスです。

ここでもう一度冒頭のグラフをみてください。いちばん左端に「シニアマネジメントのフォーカスと文化」とありますが、これはこのミドル層の課題と呼応しているといっていいでしょう。

なぜ、部長をはじめとするミドル層は組織のX(変容)の足枷になるのでしょうか。ひとつは、業績(数字)に責任を負っており、すぐに実績に結びつかない活動には警戒感があるということが挙げられます。

そして、人事やシステム、さらにコンプライアンスなど、スタッフ部門から次々と(そしてバラバラに)現場に降りてくる活動やレポートの要請に疲弊しているということが挙げられます。DXについても、それはDX部門のためのDXではないかという不信感が先に立つ傾向にあります。

では、どのようにしたらミドル層を変身のエンジンに換えることができるのか――その鍵を握るのが企業理念(Corporate Philosophy)であるというのが筆者からの提案です。次回は企業理念の本質まで遡り、その道筋を紹介していきましょう。

書き手:下平博文氏

事業会社において企業理念(Corporate Philosophy)を活用した組織開発、インターナルコミュニケーション等に携わる。2018年よりフリーランスのライターとして活動。

【参考資料】 ・「ピーターの法則」Wikipedia ・『組織は変われるか――経営トップから始まる「組織開発」』加藤雅則(英治出版2017) ・『知識創造企業(新装版)』野中郁次郎・竹内弘高(著)梅本勝博(訳)(東洋経済新報社2020)

(TEXT:下平博文 編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。