目次

「DXも大事だけど、その結果『やっぱり感情が乗ってないとおかしいよね』ってずっと思っていますね。バズワードに踊らされた結果、無意味なデジタル化も多いけど、『違うだろう、必要なのはパッションだろう』と」

そう話す山形さんは、退職後の活動を通して、流行を鵜呑みにしたり、ロジックに頼りすぎたりする姿勢に疑問を持っているそうです。町役場のサーバーをひとりで導入した20年前から、行政とIT施策に向き合い続けた山形さんは、これまでどのようにローカルの課題と向き合ってきたのでしょうか。

北海道南部・函館市から車で1時間ほどの距離にある、人口1万5000人ほどの森町。

ホタテ養殖を中心とした漁業と水産加工業をはじめ、農業、林業などが盛んで、比較的雪や自然災害も少なく、豊かな海と山に囲まれている地域です。しかしどうしても都市と比べると、買い物・娯楽が少なかったり、公共交通や医療環境などの公共サービスがやや不便であったりなど、多くの課題を抱える町でもあります。

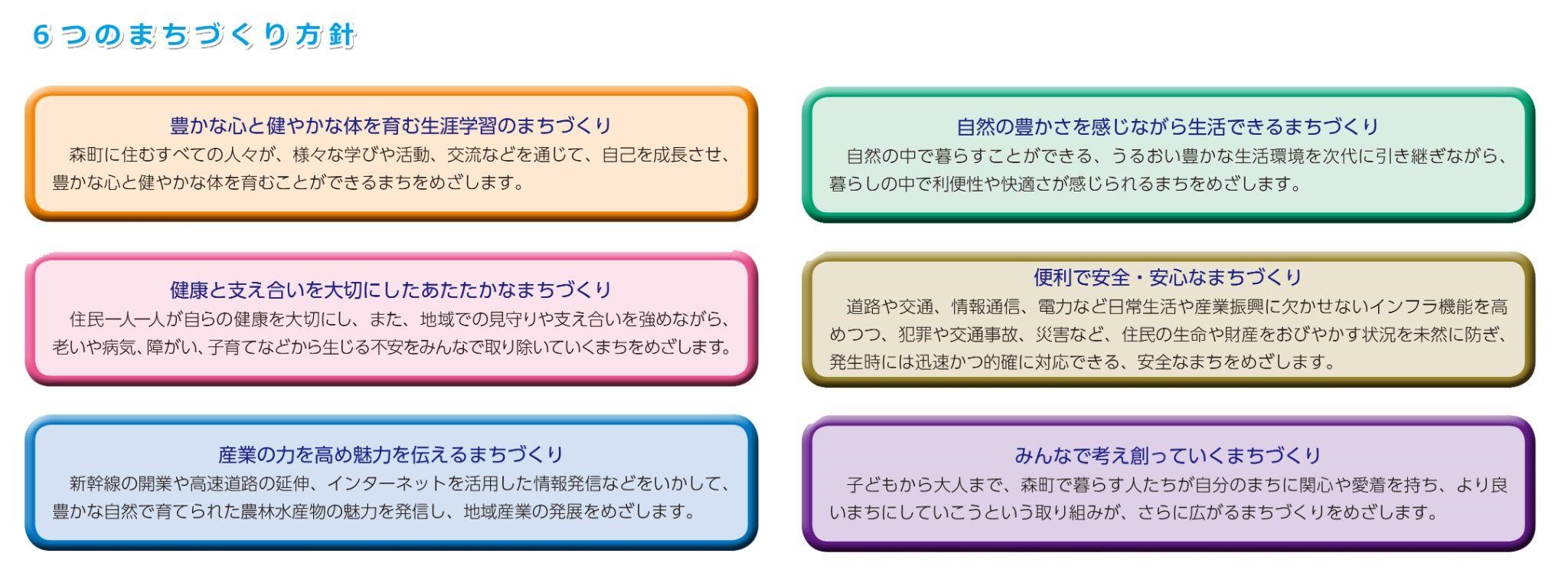

2018年に策定され、2027年を目標年度とする第2次森町総合開発振興計画では、森町では「みんなで創ろう海と緑の理想郷 もりまち~こころふれあう はつらつとした爽やかなまち~」をめざし、6つのまちづくり方針が定められています。

第2次森町総合開発振興計画(概要版)よりデータのじかんで作成

そんな森町生まれ森町育ちの山形さんは、地元の高校を出て、地元に残りたい気持ちをきっかけに森町役場に就職しました。役場での最初の仕事は、公営住宅の担当でした。

「当時の公営住宅には、さまざまなバックグラウンドを持つ方が多く暮らしていました。中には不自由を抱える方たちもいて、そういった方たちを助けたいんですけども、上司からはやりすぎだと言われてしまうこともあって、葛藤の中で過ごした5年間でしたね」

通常は3年から5年で異動することが多いそうですが、山形さんは若手という理由で情報担当も任され、住宅担当と兼務していた時期がありました。

「僕が入った頃は、パソコンもワープロもワンフロアに1台2台しかなかったので手書きで稟議書を作っていました。多くの自治体は平成10年(1998年)頃からインターネット環境が整備され始めていたんですけど、うちの町はIT戦略が相当遅れていて。そんななか平成13年(2001年)頃に、国がIT社会の実現を目指す構想「e-Japan戦略」を立ち上げ、いよいよ森町でも整備をしないとということで若手を集めたプロジェクトが立ち上げられ、その一員になったのが情報担当へのスタート地点ですね」

兼務を経て本格的に情報担当となったのち、当時20代前半の山形さんが任された最初のプロジェクトは、なんと役場全体で使うサーバーの構築でした。

「サーバーの設定・設計だけじゃなくて、ネットワーク配線まで任されたんです。素人だったので、とりあえず役場の図面を眺めて数ヶ月過ごしました。その頃に『なんでも任せるとお金がいくらあっても足りないから、山形くんがちゃんと覚えた方がいいよ』と言ってくれる函館の地元の業者さんがいらっしゃって、その方が、ネットワークのノウハウ、configの書き方などをしっかり教えてくれました」

完成までの半年間では、ほかにも多くの方の力を借りたそうです。

「僕はこれまでの人生、常になまらラッキーで。その業者さんもそうですし、公営住宅のシステムを作っていた札幌の業者さんがたまたまネットワークに詳しかったり、お世話になった別の市町村の方がたまたま情報担当になっていたり、すごいラッキーが重なって。そういう方々の知見を元に、なんとかネットワークをまるっと作り切ったのが初めての仕事でした。そのときに手助けしてくれた彼ら彼女らに対してはいまだに頭が上がらないです」

役場の異動は大きく仕事内容が変わるため、異動してさまざまな知見を蓄えることが、自治体職員のキャリアパスとしては理想。しかし異動のタイミングと同じく3年から5年単位で行われるサーバー入れ替えのために、山形さんは異動を逃してしまい、情報担当に残留することになりました。

「その間に政権が変わり、市町村に予算が多く配分された時期がありました。これはチャンスだ、どこでも光通信ができる環境を俺が作るんだ!と思い立ち、その補助制度を使って町内全域に光回線を引く構想を立ち上げ、実施しました。」

その頃から技術検証やコスト低減のために、クラウドのような仮想環境を作りたいと思い始めたものの、役場は予算の関係で実証実験ができず、自腹で中古サーバーを購入し、実験を繰り返していたそうです。

「役場の壊れたラックマウントのサーバーに仮想環境を作ろうとしたら作れちゃったんです。それでサーバーを置いて実運用として走らせたら上手くいって、もっと実験したいという野望が出てきたので予算要求をしてみました。でも、実証実験にこんなに出せないと言われてしまったので、不貞腐れて当時の上司に文句を言っていたんです。そしたらその上司が『地域に大学があるのはどういう理由なのか考えたことはあるか?チャンスがあるかわからないけど、はこだて未来大学っていういい大学があるんだから電話してみろよ』って言ってくれて。当時のmixiで調べていちばん最初に出てきた大場先生に連絡したら『すぐおいで』と言ってくださって、一緒に実証実験をやれる!となったときに、東日本大震災が発生しました」

はこだて未来大学との共同研究中に東日本大震災が発生し、また、震災でデータが流されてしまいどうすることもできなかった事例も多数聞いたことで、山形さんはますますクラウドに考えがシフトしていきました。

「そこで日本の行政で初めて、全面パブリッククラウドにしてデータをインターネット上に置く方針を立てて、office365を全面導入し、半分クラウド半分オンプレの環境を作りました。でき上がっていよいよ異動かなっていうときに、年金機構の情報漏えい事件があって、役場のネットワーク強靭化が求められ、また情報担当に残留が決まったんです」

学校の仮想ネットワークも構築していた山形さんは、切り替えのタイミングでフルクラウドのサーバーレス環境を作りました。手応えのあるネットワークが作れたものの、フルクラウドでは想定していた以上にネットワークの負荷が高く、学校のネットワークがまともに動かないなどの問題が発生し、町内にある学校の先生たちに怒られたこともしばしばあったそうです。そうして試行錯誤しているうちに2020年ごろ、文部科学省主導でGIGAスクールネットワーク構想が立ち上がりました。

「先生たちに迷惑がかからないようなネットワークを作ろうと、まず無線環境を作り上げたんです。それでも翌年以降、ネットワークって魔物が住んでいるんで(笑)、うまく動いてくれなくて、どうしたものかなと考えているうちに新型コロナが発生して、GIGAスクール構想が前倒しになり、子どもたちに端末を渡さないといけなくなりました。その内容はnoteにまとめています」

その際に山形さんと学校の先生方で、パソコンの授業やキーボードの授業が必要な理由、これからのICT教育について話し合いました。

「子どもは親御さんのスマホをバンバン使っているのに、わざわざデチューンする必要ないと思って。24時間365日どんなところでも自由に使える端末となると、LTEモデルだということでiPadにしました。それで先生たちに『普段から使っているデジタルツールが今後どんなインパクトを持つのか。どうしたら人を傷つけてしまう可能性があるのか。炎上は起きるものとしてその時にどういう行動をとったらいいのか。そういうことを伝える教育をしていくのはどうですかね』という話をしたら、いままでのやりとりで良好な関係が作れていたのもあって、『たしかにそうだよね』と言ってくださってうまく完成しました」

学年を区切って順に端末を渡す地域もありましたが、森町は町予算も投入し小学校1年生から中学校3年生まで一気に整備することに。スピード感あるスケジュールで進みました。

「振り返ると、当時『クラウドでいきたい』、『光回線引きたい』って言っていたとき、世の中にそういうものがちゃんとなかった中で、『とりあえずやってみたら』と言っていた上司たちってすごいなと思うんです。おかげで知見が溜まって、これまでこういうことができました。GIGAスクールでは、役場のネットワークを最初に作ったときに一緒だった方が教育委員会の担当として来ていて、その方とタッグを組めたことも大きかったです。世の中に対する思いも一緒の人だったので、子どもの端末の持ち帰りやクラウド管理の重要性を先生たちに積極的に伝えることができました。僕にとっての行政の中のネットワーク、知見や研究の成果の集大成がGIGAスクールでしたね 」

GIGAスクールネットワークを通じて、うれしいエピソードもあったそうです。

「桜の咲く公園で、ipadで写真を撮ってる子どもを見て、じーんと来てしまったこともありましたし、つい最近も地域の広報誌と一緒に配布される小学校だよりに、森町の校長先生の『森町の端末っていうのは実はすごくて~』という話が載っていて。『子ども達に持って帰らせて、我々はこういう教育をしているから、ぜひご家庭でも伸ばす教育を一緒にやっていきましょう』みたいなことが書かれていて、多くの人の助けを借りたうえで、公務員としてちょっとは町のための仕事ができたんだなと思いました」

2021年に森町役場を退職した山形さんですが、その理由は公務員のままだとやりたいことができないとわかったからでした。

「森町をより住みやすくしたいなと思った時に自分が何ができるんだろうって考えたら、僕がよく行くお店は電子マネーが使えてほしいとか、『まず俺が住みやすくなりたいな』っていうところから始まるわけです。でも、ある程度そうやっていくと、これ森町だけじゃなくて隣町の僕がよく行くお店もPayPayとか電子マネーとか使いたいなって。当たり前の話ですが、ほかの町のことって、いち役場職員だとできないんですよね。ほかの町のことをやりはじめると、なんで違う町のことばっかりやってるの?と当然なりますし、また他の町の方もなんで他の役場のやつがきてるんだよとなってしまいます 」

山形さんの活動を理解してくださる方は多かったものの、現行制度上では、役場職員のまま活動を続けることは難しいと判断しました。また気持ちの面では、新しく選挙で選ばれた森町の町長が、山形さんと同い年だったことも影響していました。

「同い年の方が自分で考えて自分で動こうとしてやってるのに、これ俺も動かないと嘘だよなと思ったんです。それで1年前くらいから辞めたいと伝えておいて退職しちゃったんです」

最近の山形さんは、Code for Japanの一員として全国の市町村の支援や、総務省の地域情報化アドバイザーとして自治体のDXや機運醸成を行っていますが、流行を鵜呑みにしたり、ロジックに頼りすぎたりする姿勢には疑問を持っているそうです。

「DXも大事だけど、その結果『やっぱり感情が乗ってないとおかしいよね』ってずっと思っていますね。バズワードに踊らされた結果、無意味なデジタル化も多いけど、『違うだろう、必要なのはパッションだろう』と。僕は、その地域の熱い思いがある誰かが何かをやりたいって言った時に、その人を後押しする役割をしたいなって思っています。誰を焚き付ければいいの?みたいな。今はそのための種まきをしている状態ですかね 」

そして最終的には、この町で亡くなっていく人々が、その瞬間に「この町で生きることができてよかったな」と思うことができるような町を作りたい、と山形さんは言います。

「そういう環境を作るためには、都会的な価値観なのかもしれないですけど、ある程度社会インフラが整備された、みんなが修行のような生活をせずに暮らせる環境が必要だと思います。今、デジタル庁が「誰も取り残さない」って言っていますけど、なんか納得いかないですね。できない人を取り残す取り残さないっていう問題じゃなくて、デジタルなんてできない人はできないでいいわけで、そこを補完できるようにしておけばいいだけの話です。補完を誰ができるのかって言ったら、地域住民や町内会ももちろんそうだけど、やっぱり行政の出番。規模の違いはあれど人の感情に寄り添った政策をやれるのが僕は行政だなって思っているので。そういう環境を、僕がいろんなところで知見を貯めた結果、地元の役場さんとか、地域の役場さんに少しずつ広められたらいいなと思っています 」

『地域に住む人たちへの好意的な感情があって初めて地域が好きになる』という持論を持つ山形さんは、役場職員時代を振り返ってこう言います。

「その町のために何かができないかなと思った当時、役場職員のなんでもない僕に対して、知識やノウハウを教えてくれるなんて、もう愛以外何もないわけじゃないですか。そういう皆さんの愛を受けて、僕も地域を愛して、町に対して成果が作れたっていうのはすごいことだなと思います。関係人口ってよく言うけど、何かを買ってくれた人だとか、何かをやってくれた人とか、わかりやすいそういうのじゃなくて、町のステークホルダーひとりひとりに対してアドバイスをくれた人だとか、そういう人たちもちゃんとした関係人口なわけです。こう捉えることが地域に対して感情を持ってるっていうことだよなってずっと思っています」

山形さんの町を愛する気持ちは、現在行っている町の古写真をアーカイブする活動やそれをデータ化して町の情報を残していく活動にも表れています。

「そこにあったお店や場所には必ず誰かの思いがあるはずなので、古写真をデータ化することは、町のじいちゃんばあちゃん、そして僕らの思いをデータ化することでもあるんです。なので、データをアーカイブしてシェアすることは、町の思いをシェアすることになると思っています。そう気づいてからオープンデータの世界にどっぷり入っていきました」

そう話す山形さんは、データついてこんな風に捉えているようです。

「きっとデジタル、データっていうと冷たいイメージがあるからこそ、デジタル庁の『誰一人残さない』とか『温かいDX』とかっていう言葉が生まれるんだと思うんですけど、僕にはデータが通信する音も聞こえるし、データの匂いもするので、それに対して冷たいってどういうことなんだろうって思います。だってパソコンだって車だって開けた瞬間にいい匂いだなとか、あるじゃないですか。万物には匂いもあるし、食感もあるし、音もするし、味もあるわけですよ。それってきっと感覚的にはぬいぐるみを愛でるのと、同じ感覚なのかもしれないですよね。物そのものは感情を持っていないけど、それに対する気持ちは作れるというか。画面越しにしか見たことないはずなのに、尊敬してしまうことだってある。だからデータ=冷たいとか、全部ロボットみたいな感覚とかってちょっと変だなと思っていますし、データには感情も乗っかるのに、それを無視して効率化ばかりに注力している場合じゃないよっていう気持ちになります。データは人間の一部というか拡張として、たまたま1と0で表現できただけという話だから」

学術的な仕組みによる問題解決やDX化というと、システムや仕組みなどあまり血の通ってない話が多い印象がありますが、重要なのはそういった技術的な側面ばかりではないと山形さんは言います。

「『誰一人残さない』にも通ずると思うんですけど、年代、職業、性別などすべて合わせて、それぞれのクラスタ間のギャップが取り残しの正体で、それを埋めるためにはたとえ理解できなかったとしてもお互いを理解しようとする、理解する努力をすることが必要だと思うんです。デジタル化が進む今だからこそ、こちらがサービスを与えるという視点ではなく、当事者の目線に寄り添い、たとえできなくても、お互いのことを理解しようとすることが大事だと思います」

実際に庁内の業務改善の過程で、デジタルがよくわからないという上司もいました。

「そのとき僕は『皆さんはデジタルなんか使わなくてもいいんです』と。『デジタルを使って効率化してできた余力で、町内のみなさんのことをちゃんとサポートできるんだから、デジタルを認めてくれさえすればいいです』っていうような言い方をしていたんですよね。余力ができることで心の余裕ができて、人は優しくなれるので」

こうして以前の職場でも自らクラスタ間の橋渡しをしてきた山形さんは、いまの世の中についてこう考えています。

「みんな0と1にしたがるというか、黒と白にしたいというか、思考がデジタルですよね。不確かさの中の確かさでいいじゃん、その不確かさの中に何かがあるよねっていう思いを許容できる世の中じゃないと、息切れしちゃうと思うんです。とはいえ不便よりは便利な方がいいので、そんな範囲でちゃんとデジタルを使おうよと。『石板』や『のろし』に戻りたくないので(笑)」

相手の理解、思いやりなどは不確かさの最たるものですが、そういった不確かなものをベースにデータが活用され、行政施策が講じられたらいいのではないかと山形さんは考えています。その不確かさの中の確かさを見つけるためには、話し合うことが大事なのかもしれません。

「がーっと議論が始まると『あー、もうめんどくさい。まあすわりなよ』って言いたくなるじゃないですか。『議論じゃなくて、まずは話をしようぜ』って。ちゃんと話をするためには立ち話じゃなくて、すわって話さないとね」

山形 巧哉(やまがた・たくや)氏

北海道、函館近郊に位置する森町という小さな町で「デジタルとなにか」を考えてます。行政や教育現場でのデジタル技術活用や構築に関する実務経験を数多く持ち、比較的小規模な市町村でのデジタル利用について一緒に考えることが得意です。座右の銘は「まあすわりなよ」

Code for Japan・国際大学GLOCOM客員研究員・デジタル庁オープンデータ伝道師・総務省地域情報化アドバイザー

詳細なプロフィール:https://note.com/takuyayamagata/n/n2523bf0a4d78

聞き手:佐野 和哉(さの・かずや)

1991年生まれ、北海道遠軽町出身。株式会社博報堂、情報科学芸術大学院大学(IAMAS)、株式会社quantum、フリーランスを経て、2020年に北海道札幌市にて株式会社トーチを設立。札幌市と故郷のオホーツクエリアを行き来しながら、「どこに住んでいても、つくってゆかいに暮らす」という目標を掲げ、様々なメディアやコミュニティを絡めた企画・事業開発・ブランド開発を行っている。2020年から札幌クリエイティブコンベンション「NoMaps」の実行委員を務めている。

(TEXT:佐藤遥 PHOTO:吉田貫太郎 企画・編集:野島光太郎)

「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。

Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!