第1回でも言及した「孤独・孤立対策推進法(令和6年4月1日施行)」に基づき、国は令和6年6月に「孤独・孤立対策重点計画」を決定しました。その基本方針は以下の通りです。

| (1)孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする | (2)状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる | (3)見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりを行う | (4)孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動をきめ細かく支援し、官・民・NPO等の連携を強化する |

| ①孤独・孤立の実態把握 ②支援情報が網羅されたポータルサイトの構築・タイムリーな情報発信 ③声を上げやすい・かけやすい環境整備 | ①相談支援体制(電話・SNS相談の24時間対応の推進等) ②人材育成等の支援 | ①居場所の確保 ②アウトリーチ型支援体制の構築 ③施策の相乗効果を高める分野横断的な連携の促進 ④地域における包括的支援体制等の推進 | ①NPO等の活動の強化 ②NPO等との対話の推進 ③連携の基盤となるプラットフォームの形成 ④行政における孤独・孤立対策の推進体制の整備 |

こうした対策計画の根底にある問題意識は、いわゆる「スティグマ」です。スティグマとは、「精神疾患など個人の持つ特徴に対して、周囲から否定的な意味づけをされ、不当な扱いをうけること」を指します。

人を孤独・孤立に追いやる要素は精神疾患の場合もあれば、高齢、家庭環境、いじめなどさまざまです。いずれにも共通しているのは、社会がそうした属性に対して「否定的な意味づけ」を与えてしまう点です。そのため、わたしたちは「孤独・孤立」であることに恥ずかしさや「よくない」という気持ちを持ってしまい、人に迷惑をかけたくないという気持ちが孤独・孤立の度合いにさらに拍車をかけることになります。

そして、難しいのは、さまざまな理由で孤独・孤立している人を「支援される側」と位置づけている以上、スティグマの「種」はすでにまかれているということです。

例えば、私の今年100歳になる祖母は、デイサービスなどの自治体が提供する支援制度を利用することを望みません。祖母は祖父と一緒にずっと町内の世話役を担ってきた人であり、周囲の人たちの「面倒を見てきた」という自負が強く、いまさら周囲の人に「面倒を見てもらう」立場になりたくないという思いが強いようです。そして、そのような高齢者の方々は少なくないように思われます。

高齢者の「我儘」「頑固」と言ってしまえばそれまでですが、そこには何か人間の根源的な、尊厳のようなものが関係しているようにも思われます。体力的に衰え、自分にできることが少なくなっても、人は誰かの役に立ちたい、周囲の人のために何かを与えたいと願い続けているのです。

そのように考えると「支援する-支援される」という関係性よりも、もっとフラットな関係でつながれるコミュニティに所属しておくことが必要です。孤独・孤立してから支援団体に声を上げるというよりも、普段から信頼関係で結ばれた仲間をつくっておくなら、スティグマは解消されやすいでしょう。

これは上述した「孤独・孤立対策重点計画」の基本方針「(3)見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりを行う」に対応します。

しかし、これも簡単なことではありません。

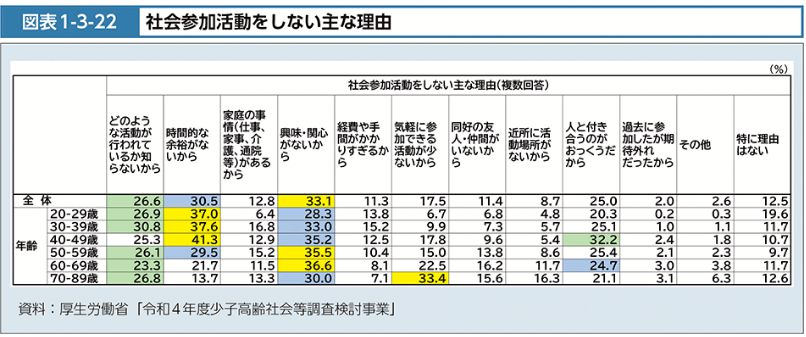

厚生労働省の調査によると、比較的健康で、家族単位でコミュニティに加わり、地域とのつながりを持ちやすい20~49歳の年齢層では「時間的な余裕がないから、社会参加活動をしない」と多くの人が回答しています。逆に退職して時間が生まれ、いよいよ地域とのつながりが必要になった60代以降の人は社会参加活動に対して興味・関心が薄れていたり、気軽に参加できる活動が少ないと感じていることが分かります。

コミュニティ形成・参加が必要なことは間違いありませんが、「つながり」の大切さをただ声高に強調し続けるだけでは不十分です。むしろ、コミュニティが人間にとってどれだけ必要なのか、改めて考えてみることが重要なのかもしれません。

アメリカの社会学者R.M.マッキーバーによると、「コミュニティ」は「アソシエーション」と対をなします。アソシエーションが「特定の関心を共同して追求するために設立された、人為的な機能集団」であるのに対し、コミュニティは「地理的・文化的な地域性を結合要素とした社会集団」と定義されます。

日本では、コミュニティとは何かの活動を一緒に行う集団やグループととらえられている側面が強いように思われますが、それは本来的にはアソシエーションということです。自然発生的で、程よい距離感を持てるのがコミュニティであれば、私たちはもっとゆるやかにつながれるのかもしれません。

そして、そうしたコミュニティのあり方に気づかせてくれるテクノロジーがあります。それは、豊橋技術科学大学、情報・知能工学系の教授である岡田美智男さんが開発した<弱いロボット>です。

ロボットというと、誰もが想像するのが、「どれだけ私たちの生活を便利にしてくれる機能を備えているのか」ということかもしれません。しかし、<弱いロボット>の役割は異なります。

これらの<弱いロボット>たちは、コミュニケーションということを考えるうえで、なくてはならない大切な<思考の道具>となっている。

ー『<弱いロボット>の思考 わたし・身体・コミュニケーション』7ページ

例えば、<弱いロボット>の中には、自らはゴミを拾えないけれど、子どもたちの手助けを引き出しながらゴミを拾い集める<ゴミ箱ロボット>がいます。ロボットを「私たちの生活を便利にしてくれる」存在としてとらえると、「なんて役立たずな…」と思うかもしれません。

ところがどうだろう。このロボットの<弱さ>は、わたしたちにお掃除に参加する余地を残してくれている。あるいは一緒に掃除をするという共同性のようなものを引きだしている。くわえて、「部屋のなかをすっきりと片付けられた」という達成感をも与えてくれる。なんとも不思議な存在なのである。

ー『<弱いロボット>の思考 わたし・身体・コミュニケーション』9ページ

<弱いロボット>というテクノロジーが教えてくれるのは、コミュニティを形成するメンバー同士の強みを引き出せる関係性です。誰かが強くて、誰かが弱いという固定化された役割ではなく、誰もが強くなれれば、弱くもなれる、そんなしなやかなつながりを持った、居心地のよい場所があれば、望まない孤独と孤立から私たちを守るセーフティネットになるのかもしれません。

著者・図版:河合良成

2008年より中国に渡航、10年にわたり大学などで教鞭を取り、中国文化や市況への造詣が深い。その後、アフリカのガーナに1年半滞在し、地元の言語トゥイ語をマスターすべく奮闘。現在は福岡在住、主に翻訳者、ライターとして活動中。

(TEXT:河合良成 編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。