「相対性理論」という言葉はよく聞くけれど、どんなものなのかよくわからない人は多いのではないでしょうか。

相対性理論について、よく理解している人は少ないと思います。

そこで、本記事では相対性理論について簡単に説明します。

相対性理論について、わかりやすい例えや実際の実験も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

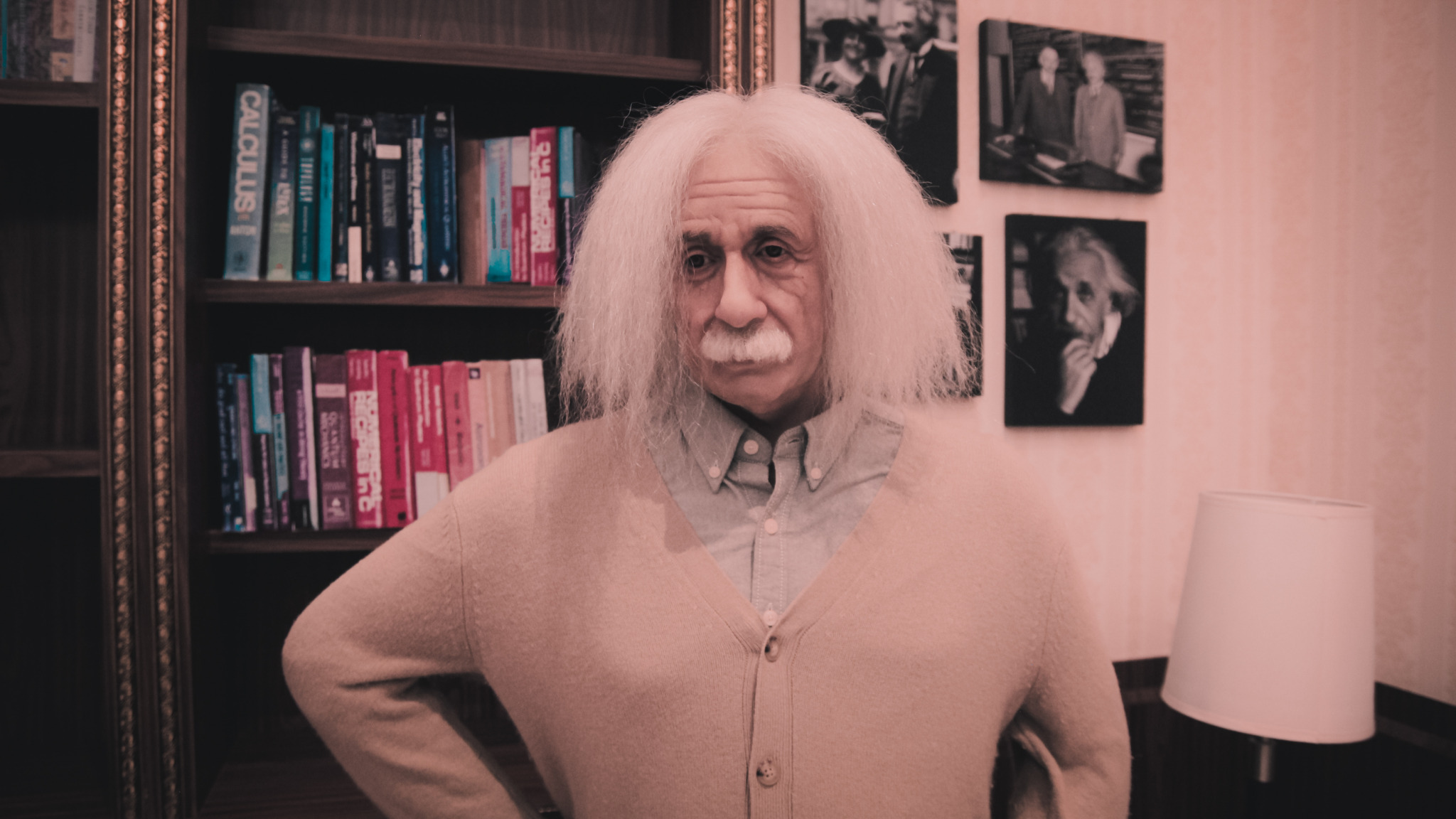

相対性理論とは、舌を出しておどけた顔写真でお馴染みの科学者アルベルト・アインシュタインが、1905年から1915年にかけて発表した理論で、特殊相対性理論と一般相対性理論の2つがあります。

特殊相対性理論を一言で表すと、「静止している観測者から見ると、光速で移動している物体の時間は止まっている」という光速不変の原理を提唱している理論です。一般相対性理論を一言で表すと、「重力は空間と時間を歪める」という重力の相対性を提唱している理論です。

また、相対性理論の式として、アインシュタインが特殊相対性理論から導き出した「E=mc²」という式があります。この式は、質量が限りなく小さい物質だとしても、膨大なエネルギーを持っていることを意味しています。

一般相対性理論と特殊相対性理論には、どのような違いがあるのでしょうか。その違いは、名前から読み取れます。

特殊相対性理論は、名前に「特殊」とあるように、特殊な状況下での相対性理論です。

この特殊な状況下とは「重力の影響がない」ことを表しており、重力の影響がない状況下を前提として考えられている理論が相対性理論と言えます。しかし、地球上で考える場合には、重力の影響を考えなければいけません。

そこで考えられた理論が、一般相対性理論です。一般性相対性理論は、重力の影響を考えた相対性理論ですので、特殊相対性理論と一般相対性理論について、以下でそれぞれ説明します。

特殊相対性理論は、1905年にアインシュタインによって発表されました。前述した通り、特殊相対性理論とは重力の影響を考えない状況下で、「静止している観測者から見ると、光速で移動している物体の時間は止まっている」とする光速不変の原理を提唱している理論です。

例えば、光の速度は秒速約30万kmで、進んでいる光を秒速10万kmで移動している乗り物で追いかけるとします。このとき、乗り物に乗っている人から見た光の速度は、30万-10万で秒速20kmではなく、静止している人が見た光と同じ速さである秒速30万kmになります。

これが、特殊相対性理論が提唱する光速不変の原理です。

一般相対性理論は、特殊相対性理論を発展させ、1915年にアインシュタインによって発表された理論です。特殊相対性理論は、重力の影響を考えていない理論であったため、重力の影響を考えた理論として一般相対性理論が研究されました。

一般相対性理論は「等価原理」を土台として考えられています。電車の動きはじめや停止する際に、バランスを崩してよろけてしまう経験したことがある人も多いと思いますが、このときに働く力である慣性力と重力は同じと仮定しているものが、等価原理です。

等価原理が土台になっている一般相対性理論では、重力は空間と時間を歪めることが考えられています。

相対性理論をよりわかりやすいように、実際に相対性理論が用いられているGPSを例にして説明します。

GPSは、地図アプリやカーナビで位置情報を把握するために使われているため、聴いたことがある人は多いのではないでしょうか。

GPSでは、人工衛星からの位置や時刻に関する情報を用いて、現在地が計算されます。

人工衛星は地球の周りを飛んでおり、地上でかかる重力との差があるため、一般相対性理論を考えると、重力は空間と時間を歪めることから、地上との重力の差による時刻のズレを考える必要があります。

さらに、人工衛星は高速で移動しているため、移動速度による時刻のズレを考えることも必要です。

このように、GPSでは相対性理論を考慮することで、時刻のズレを補正して正確な位置情報を計算しています。

相対性理論はそれまで常識だったニュートン力学をくつがえす発見でした。このふたつの理論の相違点をまとめたのが以下の表です。

| 相対性理論 | ニュートン力学 | |

| 空間 | 絶対静止はない(相対空間) | 絶対静止がある(絶対空間) |

| 光や重力で曲がったり伸び縮みしたりする | 何物にも微動だにしない | |

| 光 | 真空中の光速度普遍(観測者に対する速度が普遍) | 真空中の光速度普遍(絶対静止に対する速度が普遍) |

| 重力に影響される | 重力には影響されない | |

| 時間 | 速度や重力で変幻自在に伸び縮みする(相対時間) | 何物にも左右されない(絶対時間) |

| 重力 | 消える時がある | 消えない |

| 空間や光や時間も引き寄せる | 質量のある物どうしにしか作用しない |

このように、相対性理論とニュートン力学では空間、光、時間、重力における考え方が異なっています。

特殊相対性理論については、シンクロトロンなどの高速粒子加速器を用いた実験で正しいことが実証されています。ただし一般相対性理論については、試行錯誤が重ねられてきたものの実証には成功していませんでした。

しかし、東京大学の研究チームが2020年4月に専門誌に発表した論文で、東京スカイツリー展望台の時間は地上より速く進んでいると発表しました。これにより「重力が小さい場所では、大きい場所より速く時間が進む」こと、すなわち一般相対性理論が実証されたのです。ノーベル賞に値するとも囁かれるこの成果は、いったいどのようにして導かれたのでしょうか。

この実験を行ったのは、東京大学の香取秀俊教授が率いる研究チーム。誤差が300億年に1秒という超高精度時計「光格子時計」を使用して、高低差が約452.6メートルの東京スカイツリーの展望台と地上階の2カ所で時間を計測し、高度によって流れる時間に違いが生まれることを証明しました。

計測によって明らかになった時間差は、10億分の4秒/1日。単位が日常離れしていてピンと来ないかもしれませんが、香取教授によるとこの実験の成果は「これまで宇宙規模のことのように考えられていた一般相対性理論の効果が、光格子時計によって地上の実社会で役立つ計測対象になったこと」。時間差の大小ではなく、時間差の存在を実証したことに意義があるのです。

では、この実験に使用された超高精度時計は、どのようにしてこれほどまで精密な時を刻むのでしょうか?

そもそも現行の時間の国際標準は、1967年にイギリスで発明されたセシウム原子時計です。この時計の精度は発明当時から改良が重ねられ、現在の誤差は6000万年に1秒となっています。

その後、次世代の原子時計として有力視されていたのが「単一イオン時計」でした。日本はこの分野で遅れをとっており、諸外国と同じ研究をしても太刀打ちできないと考えた香取教授は、まったく別の理論で高精度時計を開発しようと決意します。それが光格子時計でした。

光格子時計は、レーザー光で作ったごく小さな卵パックのような格子の入れ物に、ストロンチウム原子を100万個程度入れ、それぞれの原子の振り子の振動数を同時に観測することで、時間を計測します。

このとき、普通ならストロンチウムなどの原子のエネルギー量が変化して時計の精度の低下を招いてしまいます。しかし香取教授は、特定の派長を持つレーザー光を用いて閉じ込めた原子には、エネルギー量に変化が起きないことを発見しました。この波長は「魔法波長」と呼ばれています。

香取教授が2001年に国際会議でこの理論を初披露した際の反応は、「実現は困難」という微妙なものでした。しかし2003年、香取教授が魔法派長の検出に成功してからは、様々な国で研究が進められています。

高低差で時間差が計れるなら、逆もまたしかりです。2016年には約15キロ離れた東京大学と理化学研究所の高低差(15.16メートル)を、双方に置かれた光格子時計の時間差から逆算して割り出しています。

これを応用して、例えば火山活動による地殻変動の監視や地震の予測が可能になるかもしれません。また、光格子時計の小型化が進めば、GNSS(全球測位衛星システム)と補完的に利用できる標高差計測システムとして自動車に搭載し、自動運転化の一端を担うことも考えられます。

その他にもアイディア次第で用途は無限に広がっていくでしょう。久しぶりに日本初の革新的技術が世界を席巻することになるかもしれませんね。

相対性理論とは、アインシュタインが発表した光や重力などに関する理論で、特殊相対性理論と一般相対性理論の2つがあります。先に発表された特殊相対性理論では、重力の影響が考えられていませんでしたが、後に重力の影響が考えられた一般相対性理論が発表されました。

相対性理論はGPSでも用いられており、実生活でも役に立っている理論です。もしも、家族や友達に相対性理論について説明する場合は、本記事を参考にしてみてください。

(佐藤ちひろ)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!