今年の夏は本当に暑さがこたえます。体は元気なのに、食欲だけがどこかへ逃げてしまったようで、気づけば冷たい飲み物や軽いものばかりに手が伸びています。これぞまさしく「夏バテ」の典型。眠りは意外としっかり取れているのに、箸が進まないとなんとなくエネルギー不足を感じます。季節のせいにして笑ってしまいたい気持ちもありますが、こうした小さな変化こそ夏の暑さが残す影響なのかもしれません。

それではまず、今回紹介する記事をダイジェストで紹介します!!

「まち」という共同体をつなぐ方法は、実にさまざまです。歴史をひもとけば、宗教や民族、政治的イデオロギー、風習、地理的環境などを通じて、コミュニティの「管理者」たちは「まち」を一つにまとめようとしてきました。しかし実際には、「まち」という共同体に属する人々は、それをもっと感覚的なイメージとしてとらえていることが多いのではないでしょうか。本シリーズでは、そうした「感覚」にフォーカスを当て、それらがどのようにシビックプライド(都市への誇り)を形づくっているのかを探っていきます。第1回となる今回は、メディアを受け取る感覚器としての「聴覚」に注目。「音」がどのように「まち」をつなぐ役割を果たしているのか、具体的な事例を交えながら考察します。 (・・詳しくはこちらへ)

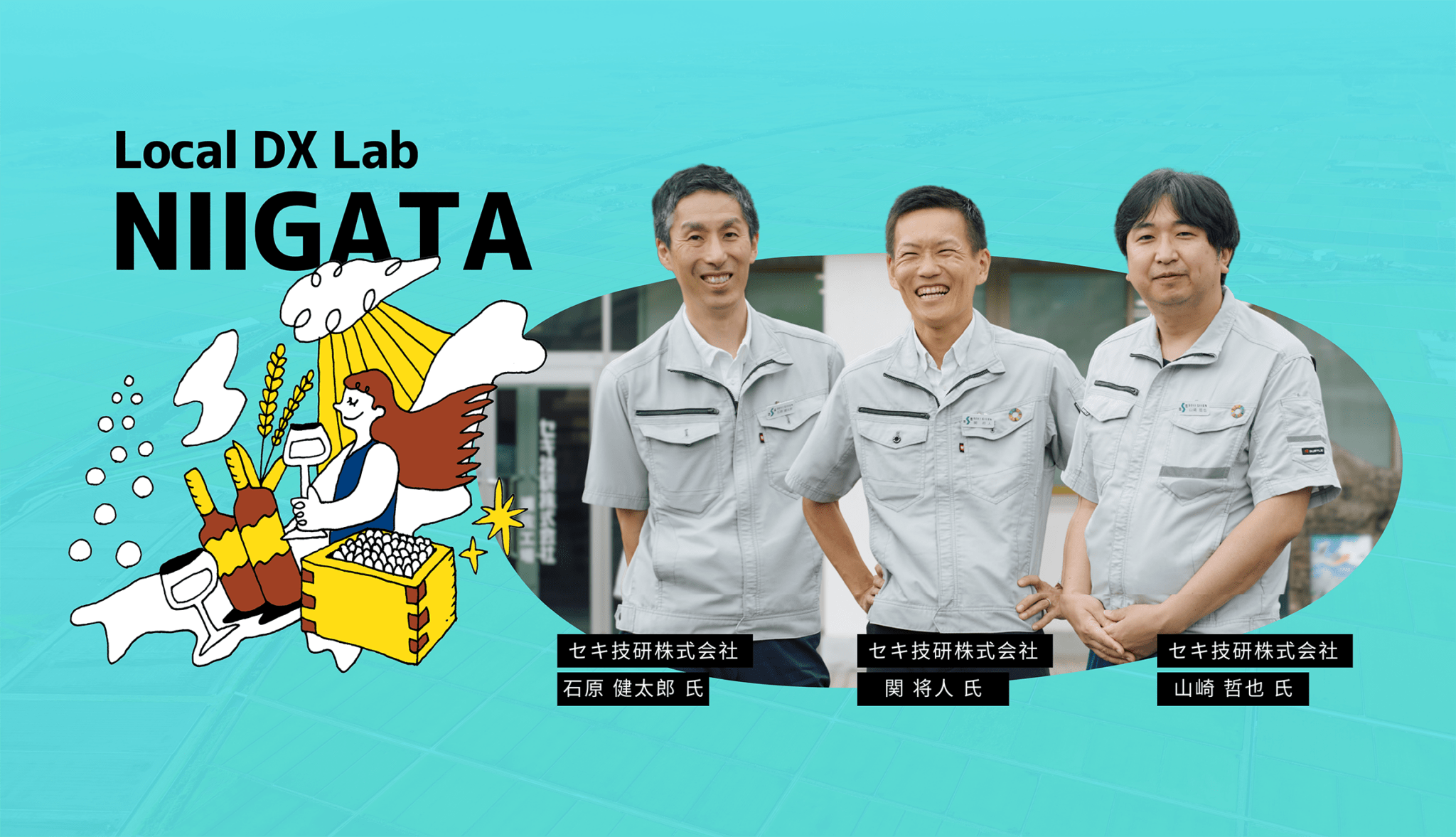

『データのじかん』では、全国47都道府県の各地域におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)やテクノロジー活用のロールモデル、そして越境者の方々の取り組みを取材・発信しています。Local DX Labは、地域に根ざし、その土地ならではの“身の丈に合ったDX”のあり方を探るシリーズです。今回ご紹介するのは、新潟県南魚沼市に拠点を置くセキ技研株式会社です。FA(ファクトリーオートメーション)事業やEMS(電子機器受託製造)事業を展開する、従業員約100名の製造企業である同社は、長年にわたり勘や経験を頼りにした、いわゆる「どんぶり勘定」による経営が続いており、事業環境は厳しい状況にありました。しかし2021年、関将人代表取締役社長、石原健太郎EMS事業部長、山崎哲也DX事業戦略室長の3名を中心に、本格的なDXの推進が始まりました。わずか3年という短期間で「どんぶり経営」から脱却し、「データドリブン経営」の実現に成功しています。今回は、現在もDX推進の中心的な役割を担っていらっしゃる3名に、『データのじかん』主筆の大川が、取り組みの出発点とその背景についてお話を伺いました。 (・・詳しくはこちらへ)

2021年7月、セキ技研株式会社(新潟県南魚沼市)はDX推進室を立ち上げました。翌2022年には、経済産業省より「DX認定取得事業者」に選定され、2023年にはDX事業戦略室を設置し、DX・データ活用支援事業を新たに開始しました。さらに2024年には、にいがた産業創造機構が県内および全国の先進企業を取りまとめた「DX推進優良事例集」に掲載されるなど、稀に見るスピード感でデータドリブン経営を実現し、次々と新たな取り組みを展開し続けています。こうした変革の中心人物が、代表取締役社長の関将人氏です。全国的にはDXやデジタル化の進展が遅れている中で、セキ技研は本格的な取り組みを開始してからわずか3年で、「どんぶり経営」から「データドリブン経営」への転換を成し遂げました。その転換のポイントや当初の実態、そしてDX推進者に求められるマインドセットについて、『データのじかん』主筆の大川真史が関氏にお話を伺いました。 (・・詳しくはこちらへ)

データのじかんを閲覧頂いているみなさま!!こんにちは!!【データのじかんフィーチャーズ】担当の畑中一平です。【データのじかんフィーチャーズ】は、最新の話題や事件に焦点を当て、これまでに「データのじかん」で紹介した記事の中から厳選してピックアップし、詳細にレポートして皆さまにお伝えする企画です。第37回目となる今回は、ビジネスのあらゆる側面で活用され、より合理的で効果的な運営を支える重要な証跡として浸透しつつある「エビデンス」にフォーカスした特集をお届けします。 (・・詳しくはこちらへ)

生産年齢人口の減少を背景に、企業の人手不足が加速しています。国民の5人に1人が75歳以上の後期高齢者となる2025年以降、労働力人口の不足はさらに深刻化していくと見込まれます。これまで以上に企業が従業員に‟選ばれる”ことが求められる時代。重要なのは、EX(Employee Experience:従業員体験)の向上です。EXとは何か、どのように高めるべきなのか。こうした知識がまだまだ不足していると感じる方も多いのでは?本記事では、EXの価値や具体的な実践方法について組織変革や人事データ分析の専門家らが解説した『EXジャーニー ~良い人材を惹きつける従業員体験のつくりかた~』を書評。企業はなぜEXについて考えるべきなのか、そこで同書がどう役立つのかについて深掘りします! (・・詳しくはこちらへ)

「移動格差」とは、人々が移動手段や交通インフラへのアクセスにおいて不平等な状況に置かれることを指します。都市部では公共交通が充実している一方、地方や過疎地では移動手段が限られ、高齢者や免許を持たない人にとっては外出や通院、買い物が困難になります。これにより、教育や就労、医療、社会参加の機会に差が生まれ、地域間や世代間の格差が拡大する要因ともなっています。社会的孤立や経済的損失にもつながる深刻な課題です。今回の「ちょびっとラビット耳よりラピッドニュース」ではこの「移動格差」について紹介します。 (・・詳しくはこちらへ)

データのじかんNewsのバックナンバーはこちら

2025.08.25 公開

まちは何によって「ひとつ」になるのでしょうか。行政区域、交通網、経済圏、地縁や血縁——そのつながり方は多様です。けれど、実際にそのまちに暮らす人々が「ここが自分のまちだ」と感じる瞬間には、もっと感覚的な要素が作用しているのではないでしょうか。

『データのじかん』の新シリーズ「感覚によってつながるまち」では、地域社会をつなぐ見えにくい接着剤としての「感覚」に着目し、そこから読み解ける“シビックプライド”のかたちを探っていきます。

第1回のテーマは「音」です。日々の暮らしのなかで耳にするチャイムや駅の発車メロディー、地域放送、商店街のBGMといった“音の風景”は、無意識のうちに人々の記憶や感情に刻まれ、地域への帰属意識に影響を与えています。こうした視点から地域のつながりをとらえ直すキーワードが、「音響共同体(soundscape)」という概念です。

記事では、まちの中で鳴る「音」がどのように共同体の輪郭をかたちづくり、自治体や事業者がその感覚的資源をいかに活用できるかを探ります。また、自治体による「帰宅チャイム」の運用や、まちの音にまつわる取り組み事例も紹介しながら、“聞こえるインフラ”が持つ潜在的な力に光を当てています。

データや制度ではとらえきれない、「感覚」によるまちのつながりを、どのように見える化し、活かしていけるのか。その問いに対するひとつの視点として、ぜひご一読ください。

2025.08.27 公開

全国47都道府県、地域ごとのDXやテクノロジー活用のロールモデルを取材・発信する『データのじかん』のシリーズ『Local DX Lab』。最新回では、新潟県南魚沼市に拠点を置く製造企業・セキ技研株式会社の取り組みを紹介します。

この記事のタイトルは、『セキ技研株式会社、データで「どんぶり勘定」に終止符–キーパーソン3人が語る走り出し』。これまで“勘や経験”に頼ってきた経営から、わずか3年で「データドリブン経営」へと転換した同社のスピード感あふれる挑戦を追います。

推進の中心となったのは、代表取締役社長・関将人氏、EMS事業部長・石原健太郎氏、DX事業戦略室長・山崎哲也氏の3名。記事では、スモールスタートから始まり、組織全体を巻き込む取り組みへと発展していった過程を紹介します。具体的な成果として、事務作業の自動化により月142時間、年間で約1,700時間の業務を削減。さらに設備データや稟議書の可視化を進めることで、生産性の向上に直結する効果を生み出します。

また、トップダウンの意思決定と現場に寄り添う体制を両立させた工夫、経営者としての覚悟やマインドセット、社内風土の変革など、DX推進の“リアル”な課題と実践も浮き彫りにします。これからDXに取り組もうとする企業や自治体にとって、「どのように行動を起こし、定着させるか」という問いに応える多くの示唆を含んだ内容です。

「Local DX Lab」ならではの地域発の視点から描かれるセキ技研の事例は、単なる一企業の成功談にとどまらず、DXを模索するあらゆる組織にとって学びとなるものです。自社や地域の課題と重ね合わせながら読むことで、新たな気づきを得られるでしょう。

ぜひ以下のリンクから全文をご覧いただき、リアルな挑戦と成果を体感してください。

2025.08.27 公開

異業種から同族製造企業の後継者となった関将人社長が、短期間で「どんぶり経営」から「データドリブン経営」へと転換したセキ技研株式会社の軌跡を紹介します。

同社は2021年7月にDX推進室を立ち上げ、翌年には経済産業省から「DX認定取得事業者」に選定。2023年にはDX事業戦略室を設置し、2024年には「DX推進優良事例集」に掲載されるなど、めざましいスピードで成果を積み重ねてきました。

記事では、関社長が星野リゾートで培った“データに触れる文化”の経験や、新たな視点で製造現場を見直したエピソードを詳しく取り上げています。後継者としての葛藤、現場の非効率さに気づいた瞬間、そして「データのない経営」への危機感を語る言葉が印象的です。

また、自然な組織の新陳代謝を重視し、情報共有の場を設け、BIツールを活用して数値を可視化することで、現場が「自分事として考える」風土を育んでいったプロセスも紹介されています。これらはDXを進める上での現実的なヒントとなるでしょう。

さらに、孤独になりがちなDX推進者に必要なマインド、経営者としてのリーダーシップ、小さな成功を社内広報として積み重ねる工夫など、組織文化を変えていく上で参考になるポイントも語られています。

業種や規模を問わず、「自社のDXをどう始め、誰と進めていくか」に悩む組織にとって、関社長の実践と経験談は多くの学びを与えてくれるはずです。ぜひ以下のリンクから全文をご覧いただき、その取り組みの実像に触れてみてください。

2025.08.30 公開

シリーズ「データのじかんフィーチャーズ」では、これまでに紹介された記事の中から、今だからこそ知っておきたいテーマを厳選して再構成します。第37回となる今回は、「エビデンス」にフォーカス。EBPM(エビデンスに基づく政策立案)の重要性と、自治体が直面する現実的な課題に迫ります。

記事ではまず、「エビデンスのピラミッド」と呼ばれる概念を紹介します。これは、データの信頼性や根拠の強さに応じて種類を階層的に整理するモデルで、政策立案におけるデータ活用を理解するための指針となるものです。続いて登場するのがEBPM(Evidence-Based Policy Making)。その体系的な概要とともに、自治体が導入を進める際の利点や課題をわかりやすく解説します。

さらに、自治体での具体的なエビデンス活用事例にも触れます。人口動態統計、交通事故の発生状況、疾病に関する健康指標、犯罪率といったデータが、実際に政策立案や施策の評価に活かされているのです。こうしたデータを用いることで、福祉計画の精緻化、交通安全対策の優先順位付け、公衆衛生プログラムの立案など、より効果的で透明性の高い施策の実現が可能になります。

自治体だけでなく、地域と連携する企業や政策研究者にとっても、データを活用した意思決定は欠かせないスキルとなりつつあります。エビデンスの構造を理解し、実践例から学ぶことは、これからの社会で求められる必須の知見といえるでしょう。

データの力によって地域政策はどこまで進化できるのか。その問いに向き合うヒントが散りばめられた記事です。ぜひ以下のリンクから全文をご覧いただき、自治体におけるEBPMの最前線に触れてみてください。

2025.08.26 公開

人口減少と高齢化が進む日本では、企業が「働き手」に選ばれるための努力が一層重要になっています。本記事では、その鍵を握る「従業員体験(EX: Employee Experience)」に注目し、実践のヒントが詰まった一冊『EXジャーニー ~良い人材を惹きつける従業員体験のつくりかた~』を紹介します。組織改革や人事データ分析の専門家である沢渡あまね氏、石山恒貴氏、伊達洋駆氏という3人の知見を踏まえながら、なぜ今EXが欠かせないのかを解き明かします。

記事ではまず、「EXとは何か」という定義から始まり、応募前の接点から入社後、さらには退職後までを一連のプロセスとしてとらえる「EXジャーニー」の全体像を整理。企業と従業員の関係を“体験”という視点で捉え直す新しい考え方を提示します。

さらに、日本における従業員エンゲージメントが世界的に低水準である一方、個人のリテラシーは高いという現状にも着目。仕組みが従業員の力を十分に引き出せていないという課題が浮き彫りになり、EX改善の必要性が一層明らかになります。

また、「日常の職場で見過ごされがちな小さな経験」こそがEXの重要な要素であることも強調されています。応募や面接時の対応、オンボーディングの工夫など、些細に見える体験が従業員のモチベーションに直結することを具体例を通じて示しています。

この記事は、人事や人材育成の担当者にとどまらず、組織改革を志す経営者やリーダーにとっても多くの学びがあります。EXとは何か、なぜ今考えるべきなのか、自社にどう取り入れるのか――そのヒントを得られる内容です。

ぜひ以下のリンクから全文をご覧いただき、従業員体験を軸にした組織づくりのヒントを見つけてください。

2025.08.27 公開

私たちは普段、気軽に行きたい場所に移動できます。しかし、それはすべての人にとって「当たり前」なのでしょうか。今回の『ちょびっとラビット耳よりラピッドニュース』では、そこに潜む見過ごされがちな社会課題――「移動格差」にスポットライトを当てています。

“移動格差”とは、地域や身体的条件、経済状況などによって、移動のしやすさに不平等が生じる状況を指します。たとえば、都市部では鉄道やバスが整備され、移動手段が豊富なのに対し、地方や過疎地では公共交通が限られ、自家用車に依存せざるを得ないこともあります。さらに高齢者や障害を持つ方は、バリアフリー設備が整っていなければ外出すら困難です―これらが教育、医療、仕事などへのアクセスにまで影響し、社会的排除の温床となってしまうのです。

本記事では社会学の視点も交えつつ、この「移動格差」の構造を簡潔にひも解いています。たとえば伊藤将人氏の著書『移動と階級』では、“移動することの機会や結果における不平等”として「移動格差」が定義されており、その社会的含意も丁寧に取り上げられています。

また、「移動できる人」と「移動できない人」の間にある格差は、決して偶然ではありません。それは社会的に構造化された結果であり、気づかれにくい不平等を生み出しています。この記事では、こうした課題をデータの視点から捉え直し、「移動格差はいかに地域の持続可能性や社会の公平性に関連するのか」についても提案しています。

移動手段や時間、費用といった目に見える差だけでなく、それが人々の生活や機会にどれほど影響するかを考えたことはありますか?本記事を通じて、私たちの「移動の自由」が、誰にとっても当たり前であり続けるための視点をぜひ得ていただければ幸いです。

以下のリンクより全文をご覧いただき、ご自身の生活や政策、地域づくりにどう活かせるか、一緒に考えてみましょう。

今回は“【書評】日本企業でこそ、従業員体験はなぜ重要?『EXジャーニー ~良い人材を惹きつける従業員体験のつくりかた~』”という記事を紹介させて頂きました。

Employee Experience(EX/従業員体験)とは、従業員が企業で働く過程で得るすべての体験を指します。採用に応募した瞬間から入社、日々の業務や評価、キャリア形成、そして退職後までを含む一連のプロセス全体がEXの対象です。顧客体験(CX)に対応する概念であり、従業員にとっての「体験価値」といえるでしょう。

この体験は、入社直後の面接や研修から、日々の人間関係や職場環境、制度の透明性や学びの機会、そして退職時の対応に至るまで、大小さまざまな出来事の積み重ねで形づくられます。給与や待遇といった分かりやすい条件だけでなく、日常の「小さな体験」こそがEXの核心なのです。

ここ数年、EXが注目されるのは、人材不足や採用競争、低い従業員エンゲージメントといった課題が背景にあります。良質なEXを提供できる企業は、社員のモチベーションを高め、離職率を下げ、生産性やブランド力の向上につなげられるといわれます。

ただ、正直に言えば、筆者(50歳の従業員)としては、EXの取り組みが新卒や若手中心に語られているように感じています。オンボーディングやキャリア支援といった施策は大事ですが、その一方でベテラン世代が置き去りにされている感覚を覚えるのも事実です。

本来のEXは、入社から退職後まで、すべての世代を対象にした包括的なもののはずです。私たち50代にとっても、リスキリングの機会、後進を育てる役割、健康や介護と両立できる働き方などは大きなテーマです。欧米では「マルチジェネレーションEX」という考え方が広がり、世代ごとのニーズに応じた取り組みが進められています。

若手に偏った取り組みが目立つ現状は、まだEXが発展途上であることの裏返しかもしれません。もし本気で「従業員体験」を考えるなら、世代を超えた視点から見直すことが不可欠だと筆者は思います。

それでは次回も「データのじかんNews」をよろしくお願いします!

データのじかんは、テクノロジーやデータで、ビジネスや社会を変え、文化をつくりあげようとする越境者のみなさまに寄り添うメディアです。

越境者の興味・関心を高める話題や越境者の思考を発信するレポート、あるいは越境者の負担を減らすアイデアや越境者の拠り所となる居場所などを具体的なコンテンツとして提供することで、データのじかんは現状の日本にあるさまざまなギャップを埋めていきたいと考えています。

(畑中 一平)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。