目次

国際人工知能オリンピック(International Olympiad in Artificial Intelligence:IOAI)は、数学オリンピックなどで有名な国際科学オリンピックの一つで、中等教育修了前の生徒を対象とした人工知能(AI)の国際大会だ。そして、2025年8月、中国・北京で開催された第2回大会では日本代表の高校生4名が金1・銀1・銅2という快挙を成し遂げた。

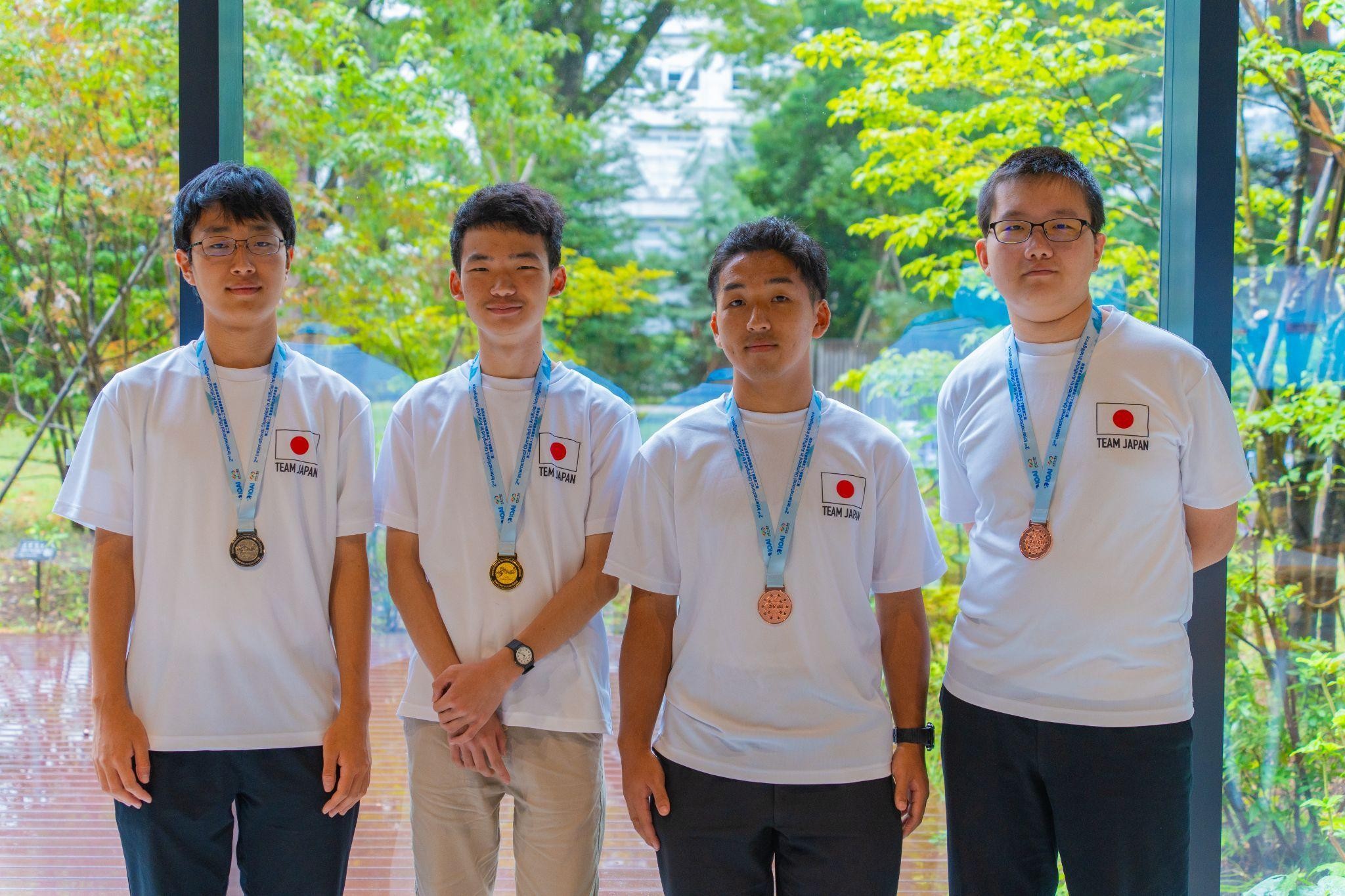

快挙をなし得た日本代表の鈴木温登さん(筑波大学附属駒場高等学校)、時田直哉さん(筑波大学附属駒場高等学校)、山井勇人さん(開成高等学校)、付 聖宣さん(聖光学院高等学校)の4名。それぞれが個人戦でメダルを獲得し、国別順位では8位と、初出場から躍進した前回大会をさらに上回る成果を残した。

一般社団法人国際人工知能オリンピック日本委員会(JOAI委員会)は、IOAIへの日本代表選手の選抜、研修、派遣を行うほか、日本人工知能オリンピック(JOAI)競技大会の運営など、AIを通じた国際的な学びと人材育成を目的とした組織だ。10月に開催された日本代表派遣報告会では、代表学生4名による成果発表とパネルディスカッションに加え、育成・運営を担った理事や過去代表による講演が行われた。

代表学生たちによるライトニングトークでは、北京での大会を振り返りながら、それぞれの視点から学びや発見が語られた。

2025年大会は、個人戦である「Individual Contest」と団体戦「Team Challenge」の2部構成で競技が行われた。個人戦は、1日3問×2日間、計6問のセットを各6時間で解くという過酷な内容。そして、個人戦の成績上位8%(1/12)に金メダル、25%に銀メダル、50%に銅メダルが授与されるというルールで、より個々のスキルと戦略が問われる内容となった。

代表に選出されたのは5月で、そこから本番の8月まで約3カ月間、毎週末のオンライン勉強会が続いた。時田さんは、「毎週末に勉強会をして、過去の問題を一緒に解きながら自分の弱点を洗い出した」と述べ、学生たちは事前課題に取り組み、過去のコンペ問題や上位者の解法を共有。1人ひとりが得意分野を持ち寄りながら、AIモデルの構築力を磨いていった。

大会の1カ月前からは、NVIDIA L4 GPUが1人1台使い放題となり、各自が自宅から強化学習や画像認識の実験を繰り返した。鈴木さんは「模擬IOAIを実施して、本番と同じ環境・制限時間で練習できたのは大きかった」と話し、限られた時間の中で、「仮説を立て、検証し、修正する」サイクルを回していったことが分かる。

本番では、「個人戦は1問あたり2時間ほどしかないので、最初の1時間で解法方針を決められるかが重要。得点の高い問題を一つでも取り切れば順位が上がる」と付さんは述べ、メダルが決まる個人戦では、演算リソースの使い方や、時間配分の巧みさが勝敗を分けた。

団体戦では、4時間で1問の課題にチームで挑戦。2025年はロボット制御がテーマで、指定された地点までの移動、物体をカゴに入れ、カゴを棚に収納し、障害物を避けながら戻る──、といった一連の行動をAIで最適化するタスクだった。日本チームは惜しくも上位入賞を逃したが、「思考力と実装力の両方を問われる実践的な課題に刺激を受けた」と山井さんは振り返った。

大会期間中は、技術面だけでなく環境面でもタフさが求められた。時田さんは「不安定なサーバー、慣れないキーボード、英語表記のエディタなど、戸惑うことが多かった。でも動じずに対応するメンタルが大事だと痛感した」と振り返る。6時間の集中を2日間続ける中で、彼らは“AIを使う力”だけでなく、“AIを使いこなす姿勢”を身につけたようだ。

続くパネルトークでは、「代表になるまで」と「現地での協働」に焦点が当てられた。4人はいずれも、JOAI委員会が主催する国内大会「JOAI 2025」で上位入賞を果たし、日本代表に選出された。国内大会は、データ分析プラットフォーム「Kaggle(カグル)」を用いたコンペティション形式で行われ、参加者は課題データをもとにAIモデルを構築する。

「Kaggleを中心に、書籍やネット記事を読み、試行錯誤を繰り返して、自分なりの学び方を模索した」と語るのは山井さんだ。同じく鈴木さんも「KaggleがAIを学ぶきっかけだった。テーブルデータやディープラーニングに関する記事を読んで、自分で実装して理解を深めた。解法のコードを読むのも重要だった」と振り返る。

一方で、付さんは「理論書を読みながら自分でコードを書いて試すタイプ。Kaggleは少し苦手で、理論を丁寧に追う方が自分には合っていた」と話し、アプローチの多様さを示した。

続いて話題は、北京での現地体験へ。時田さんは「中国は同年代でも機械学習を本格的に取り組む人が多く、日本との差を感じた」と述べ、付さんは「会場の規模に圧倒された。約300人の選手がいて、送迎やスタッフの動きまで組織的だった」と、そのスケールの大きさに驚いたと話す。

もちろん順風満帆ではなく、山井さんは「英語が通じない場面が多く、言語の壁は大きかった」と話し、鈴木さんも「GPUサーバーが不安定で、Day2の午前中は一番つらかった。虫刺されにも悩まされた」と振り返った。

一方で、チームとしての支え合いは大きな心の支柱になった。付さんは「個人戦の前にあったチームチャレンジで、慣れない環境でも“一緒にやれば何とかなる”という感覚を得られた」と話す。鈴木さんも「同年代でこれほどAIに詳しい仲間がいるのが心強かった。事前課題で分からなかった解法を共有し合えた」と続けた。

さらに、パネルトークの終盤では、次世代へのメッセージも語られた。「チャレンジすることが大事。最初は自信がなかったけど、仲間と出会えて頑張れた」と山井さんが述べれば、鈴木さんも「理論も実装も、手を動かして覚えるのが一番。6時間3問という形式に慣れておくとよい」とした。そして、「とりあえず登録してみること。ベースラインを見るだけでも一歩が踏み出せる」(付さん)、「続けることが大事。結果はすぐ出なくても、続けていれば必ず成果になる」(時田さん)というように、来年の代表を目指す後輩へのメッセージも寄せられた。

報告会の後半では、JOAI委員会理事の村上直輝氏と、前回代表の越智優真氏が登壇し、運営と育成の裏側を語った。

村上氏は、データサイエンティストとしてAIコンペに多数参加し、自らも入賞経験を持つ。JOAI2025の国内大会では、課題設計から運営・初心者講座までを手がけた。「初心者がAIコンペを楽しめる場であり、同時に代表選抜の実践の場でもある。この2つを両立させたかった」と村上氏は語る。実際の国内大会では、画像・テキスト・表データを組み合わせたマルチモーダル課題を出題し、AIの総合力を問う設計にしたという。

しかし、運営の裏には多くの苦労もあった。5月の代表選抜から8月の国際大会までの実質2カ月という短期間で、育成プログラムを組まなければならなかった。「代表の自主性に任せながら、必要な部分だけをサポートする方針にした。短い期間でも主体的に学ぶ姿勢があれば、驚くほど成長する」と村上氏は振り返る。

さらに、計算資源や翻訳作業の制約も大きな課題だった。「大会では中国語・英語の問題をその日の朝に日本語訳しなければならず、時間との戦いだった。初日はフォントの問題もあり苦戦したが、2日目にはスムーズに対応できた」と、運営の舞台裏を明かした。村上氏は「代表の努力を間近で見て、誇らしかった」と語り、育成者としての喜びと手応えを感じたようだ。

続いて登壇した越智氏は、2024年の初代日本代表で銅メダルを獲得。現在はシンガポールの南洋理工大学(NTU)に奨学生として在籍し、AI研究を続けている。「IOAIをきっかけに海外の大学に進学できた。AIを学ぶことが、自分の世界を広げてくれた」と語る越智氏の言葉は、後輩たちにとって未来の指針そのものといえる。IOAIを通じて世界とつながり、学び続ける若きAI人材の姿は、今後の日本のAI教育のモデルケースということができるだろう。

(TEXT:阿部欽一 編集:藤冨啓之・野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。