目次

VUCAの時代、何を信じればよいのか、というのは極めて難しい問題です。

生成AIやSNSといったテクノロジーを駆使すれば誰もが簡単にリアリティのある偽情報を拡散できる環境が整い、テキストも写真も映像も、かつてよりもずっと本当か嘘かを見極めることが難しくなっています。

「ディープフェイクに関する国内実態調査2024」(トレンドマイクロ)によると、2024年5月時点で調査対象となった18歳以上の男女2,585名のうち、ディープフェイクの悪用に遭ったことがあると回答したのは全体の14.6%と1割を超えています。また、2024年1~3月時点の日本で、偽・誤情報を「週1回以上」見かけたと回答した割合は、検索サービスが36.0%、動画投稿・共有サービスが38.7%、SNSにいたっては48.0%というデータ(※)も。

本記事では「無知学(アグノトロジー)」という学問を取り上げ、こんな時代に我々が取るべき「無知」との向き合い方について論じます。

※令和5年度 国内外における偽・誤情報に関する意識調査 結果紹介(みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)┃総務省

無知学(アグノトロジー:agnotology)とは、その名の通り、「無知(知らないということ)」についての研究であり、1992年に科学史家のロバート・N・プロクター氏によって提唱されました。

プロクター氏は「アグニオロジー」(agnoiology)という、形而上学的な無知について取り扱う既存の哲学とは別に、‟我々の無知がいかにして形成され、文化的・政治的文脈の中でどのように影響を与えるのか”を扱う学問を定義したいと考え、言語学者のイアン・ボール氏と相談の上、「アグノトロジー(agnotology)」という用語を打ち立てました。

アグノトロジーにおいて無知は単なる「知識の欠如」に限定されず、しばしば文化的・政治的闘争の結果生じさせられるものです。その例として挙げられるのが、過去の化石燃料業界やたばこ業界が健康や環境への悪影響を否定するために行った広報活動。

たとえば、1970年代にはすでに化石燃料の使用による地球温暖化を予測していたにもかかわらず米国の大手石油会社がそれを公表していなかった事例は、‟意図的な隠ぺい”としてその一部に数えられるでしょう。また、たばこ会社がたばこの健康被害についての言説の疑義を強調し、「医師の多くが吸っている」などたばこの美点を強調するマーケティングを展開したケースはより戦略的な‟無知の操作”と事例として知られています。

科学史研究/2022 年 61 巻 303 号に掲載された『無知学――その展開と最新の事例』では前者の隠ぺいを「失われた領域(あるいは選択)としての無知」、後者の戦略的な情報操作を「戦略(または能動的構築)としての無知」とします。そして、それに我々が普段用いる‟単に知らない”という意味の「生来の状態(あるいは資源)としての無知」を加えて、プロクター氏は無知を3つのタイプに分類したと述べています。

無知学(アグノロジー)は、このようにして無知とは何か、を解き明かすことで「知らないこと」に我々がどう対処すべきかを、考えることを促します。またそのほかにも、人道や倫理的な観点から必要とされる「有徳な無知」や、無知に関するメディアの功罪などさまざまな無知に関する研究が、無知学では行われています。

無知学で指摘される、「失われた領域(あるいは選択)としての無知」、「戦略(または能動的構築)としての無知」の例が、皆さんも一つは思い浮かぶのではないでしょうか。たとえば、以下のような事例も消極的、あるいは積極的に生み出された無知のケースに当てはまります。

・歴史的に、女性や非白人科学者の功績が記録されず、主流の科学史から消されてきた事例(例:ロザリンド・フランクリンのDNA構造研究)

・先住民の医療知識や環境保護の知識が、植民地主義や文化的偏見によって無視または破壊された事例

・製薬会社が薬の副作用や効果の限定的な範囲を隠蔽し、製品を安全で効果的だと見せかけた事例

自分たちの知っているべきことが、企業や国家といった権力や我々の持つ偏見によって隠されていた(あるいは嘘をつかれていた)!

そう感じるのは非常にショッキングなことであり、結果として人をまた別の「無知」へと走らせてしまうこともあります。

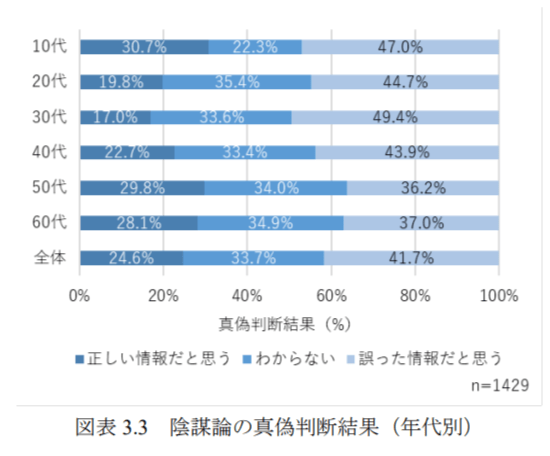

『「Innovation Nippon 2022 偽・誤情報、陰謀論の実態と求められる対策」報告書』(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター)によると、事前に提示した陰謀論を「正しい情報だと思う」と判断した人は全体の24.6%、「わからない」と判断した人は33.7%、「誤った情報だと思う」と判断した人は41.7%でした。

引用元:「Innovation Nippon 2022 偽・誤情報、陰謀論の実態と求められる対策」報告書┃国際大学グローバル・コミュニケーション・センター、46ページ

インターネットの発達により情報のチャネル・量ともに爆発的に拡大した結果、我々は数多くのことを知ることができるようになりましたが、また別の「無知」に陥るリスクも高まったように思われます。

このような状況下で、『現代思想2023年6月号』(青土社)にて無知学についての特集が組まれ、新聞やメディアでも記事化されるなど、無知学についての注目が高まっています。

我々はどのように我々の無知と向き合い、デマや陰謀論に対抗すればよいのでしょうか?

まずできることは「簡単に信じない」ということでしょう。判断を保留し、少なくともファクトやデータを確かめるまでは「これが事実だ」と認定しないことが、誤った情報を拡散しないためにも重要です。前述の報告書によると、2023年時点でファクトチェックの認知率は30%とまだまだ低い水準です。

次に必要なのが、「メディアリテラシー(メディアやその発信情報を読み解く力)」と「情報リテラシー(データやテキストを読み解く力)」です。同じく前述の報告書では、メディアリテラシーが高いと偽・誤情報を信じにくく、情報リテラシーが高いと陰謀論を信じにくいといった考察が記述されています。ただし、情報リテラシーが高いと偽・誤情報に対しても判断が保留され、結果として誤りに気付きづらい傾向があることも指摘されています。とはいえ、偽・誤情報を信じるよりは判断を保留する方がベターな態度ではないか、と感じられるのですが、情報リテラシーの高い人物が中立であろうとするあまり、明らかな誤りと裏付けのある事実を等価に扱っている(と感じさせてしまう)ケースがあることは、押さえておきたいところです。

最後に求められるのが、「間違いだとわかったら無知を認めて訂正する」ことでしょう。批評家・作家の東浩紀氏は著書『訂正する力』で、ポストトゥルースや陰謀論に対抗する手段として間違いを認め、訂正することの重要性を説いています。

我々は普段自分の無知にあまり気付いておらず(知らないのだから当然ですね)、そのためSNSなどで無知を突き付けられたときに焦ったり、間違いを信じたりしてしまうのではないでしょうか。普段から無知について意識し、無知に慣れるために無知学は有効であり、だからこそ、注目を集めているのだと思います。

偽・誤情報や陰謀論が広まるなか、注目度が高まっている「無知学(アグノトロジー)」という学問についてご紹介しました。この無知学を紹介する記事も、筆者や編集部による情報の取捨選択や見せ方の工夫により生み出されたものであり、無知学に対する‟無知”の領域は(おそらく)無限に広がっているということを決して忘れないでください。そうした「無知の知」を携えたうえで、メディアリテラシー・情報リテラシーやデータの力を活用することが我々には問われているのです。

(宮田文机)

・「ディープフェイクに関する実態調査2024年版」から見えてきた脅威を解説┃トレンドマイクロ

・「無知学」によって情報操作を断固として阻む闘いが始まる──特集「THE WORLD IN 2023」┃WIRED・鶴田 想人、岡本江里菜、大野 康晴、中屋敷 優、岡井ひかる、村瀬 泰菜『無知学――その展開と最新の事例』┃科学史研究/2022 年 61 巻 303 号 p. 281-287

・国内外における偽・誤情報に関する意識調査 結果紹介(みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)┃総務省

・米エクソンモービル、半世紀前に化石燃料による気温上昇を「正確に予測」=米研究チーム┃BBC NEWS JAPAN ・東浩紀『訂正する力 』朝日新書、2023

・「Innovation Nippon 2022 偽・誤情報、陰謀論の実態と求められる対策」報告書┃国際大学グローバル・コミュニケーション・センター

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。