「住む場所が人の幸せを形作るー幸福になるための街の選び方」では、幸福な街を探すには「生産活動(フロー)」と「新国富(ストック)」の両面からアプローチすることが欠かせないことを示しました。

「生産活動(フロー)」とは、その街を構成するメンバーの毎日の営みと言い換えても良いかもしれません。毎日の営みが充実し、フローがウェルビーイングに転換されるためには、その街のインフラが整備されていなければなりませんし、豊かな自然があることが条件です。また、生産活動に携わる一人一人が教育の機会を通じて、知識やスキルを身に着けておくことが望ましいですし、健康であることも必須です。これらの「資本(ストック)」と、「生産活動(フロー)」のバランスこそがその街の幸福度を決定づけるのです。

今回は「ストックとバランス」というテーマを深め、地域のレジリエンス(しなやかな強さ)と結び付け、デザインする試みについて解説したいと思います。

第1回|毎度話題の「街の幸福度ランキング」‐‐本当に「住みやすい街」に住めばみんな幸せになれるのか?

第2回|住む場所が人の幸せを形作る‐‐幸福になるための街の選び方

あらためて「幸福な街に住む」ことについてイメージしてみましょう。

例えば、以前私は東京都の町田市に住んでいましたが、小田急線を使えば約1時間で新宿に行くことができました。新宿は「SUUMO住みたい街ランキング2023首都圏版」で2018年から連続して上位にランキングしており、2023年でも5位です。

新宿は確かに極めて便利な街ですし、ショッピングもグルメもエンターテイメントも楽しめます。個人的にも通勤の際に何年にもわたって通った街で、随分と楽しませてもらいましたが、新宿が「幸福な街」と思ったことはありません。

それは決して新宿が「幸福をもたらしてくれない街」というわけではなく、実際に住んでみないから「幸福をもたらしてくれる街かどうか」を判断する資格が私にはそもそもないということです。

新宿で消費し、楽しい経験をするとしても、幸福とは「最大瞬間風速」のようにして計測される訳ではありません。実際に新宿に住んで、何年か過ごした人が「新宿との日々」を振り返り、そしてこれからの「新宿との将来」を思いみて、ふっと「やっぱ新宿っていいよなあ」としみじみと感じること、それが「幸福な街に住む」ことなのではないでしょうか?

前回も述べたように幸福な街かどうかは決して居住者の主観によってのみ測られるわけではありません。しかし、新国富論が示す「資本(ストック)」がその街にどれだけ備わっているかは、めぐり巡ってそこで日々の営みを行う個人の経験に染みだしてくるはずですし、そこに長く住んでいればいるほど、また、その街に深く関われば関わるほど、個人の日常に内包され、結果的に「幸福感」という形で結実するのではないでしょうか?

そう考えると、究極に「幸せな街」とは生まれてから亡くなるまでその街に住み続けてきた人が晩年に子どもや孫たちを前にして「この街で人生を送れて幸せだった。お前たちにもそうしてほしい」と言える街と言えるのかもしれません。つまり、「幸福な街」は「点」として表されるのではなく、「幅」や「高さ」を含んでいます。過去や未来に繋がっており、良き思い出や希望に溢れた将来を感じさせてくれるはずなのです。

環境ジャーナリストであり、幸せ経済社会研究所所長でもある枝廣淳子氏は、そうした束の間ではなく持続する長期的な幸福に欠かせないのは、「幸福を支えるレジリエンス(しなやかな強さ)」だと言います。同氏によると、レジリエンスの構成要素として、世界のレジリエンス研究者が一致している要素は3つあり、以下の通りです。

地域のレジリエンスにおける具体例 | |

多様性 | 地元の経済や住民の収入源が多様か?(「企業城下町」だと企業の業績に地域経済が大きく左右されてしまう) |

モジュール性 | ライフラインが止まっても営みが続けられるか?食料とエネルギーを地域の中で自給自足できているか? |

フィードバック | 地域の中で情報共有やリスク対応の仕組みができているか? |

街の「資本(ストック)」と「生産活動(フロー)」のバランスがとれていると、その街の「レジリエンスが高さ」にも繋がります。そして、街のレジリエンスが高ければ、人はそこに住み続けたいと思いますし、外からも移住したいという人が増えるはずです。

では、ある街のフローとストックのバランス、レジリエンスの強さは具体的にどのように分析できるのでしょうか?

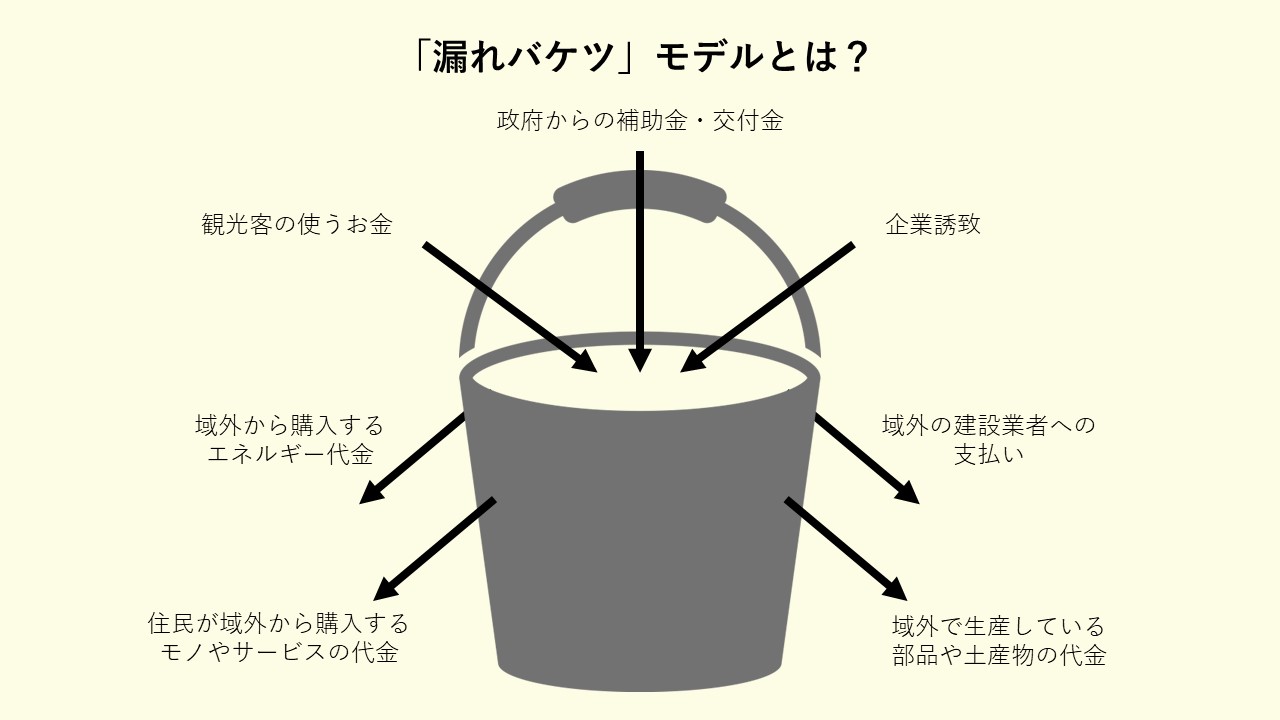

その点で参考になるのが、英国のNEF(New Economicd Foundation)が提唱した「漏れバケツ」モデルです。

※出典:「地域人」第63号 p8、立正大学出版会を元にデータのじかんで作成

このモデルでは、地域経済を「バケツ」に例え、地域経済の盲点を説明します。上の図に示されているのように、いくら地域経済という「バケツ」に政府からの補助金、交付金、観光客の使うお金、企業や工場の誘致を行ってお金をひっぱってきても、それが地域の外に漏れだしてしまえば、地域内の経済は循環しないことを示しています。

例えば、補助金という収入を得ても、建設工事を地域外の業者に頼んだら地域の経済活性化にインパクトはありません。同じように観光地のお土産が地域外の業者によって製造されているなら、どれだけお土産の売上が大きくても、結局お金は外に出て行ってしまいます。

「漏れバケツ」の解決策は結局のところ2つしかありません。「水を注ぎ入れるペースをアップする」か「バケツの穴をふさいで水ができるだけ漏れないようにする」のどちらかでしょう。

同じように地域経済を循環させるためにも「さらに多くのお金を引っ張ってくる」か「地域に入ったお金をできるだけ地域内で循環させ、滞留させるか」しかないと言えます。

前出の枝廣淳子氏はその点について、「地方への交付金や補助金が減っていく時代、地域経済や地域の幸せの外部依存度を下げ、自給自足率を上げていくことが、地域のレジリエンス(しなやかな強さ)につながります。そうして、他に翻弄されない強さが生まれ、自分たちの足で立つことができるようになる。そうなってはじめて、ある程度自立した地域同士がさまざまなものを相互に交換し交流するという、安全・安心な豊かさを創り出すことができる」と述べています。(枝廣淳子著「地元経済を創りなおす」岩波新書p24)

では、具体的にどうすれば一旦地域に入ったお金が地域経済という「バケツ」から「漏れ」ていないかチェックできるのでしょうか?

「漏れない」といっても、地域に入ったお金を地域住民が自分のタンスにため込んでは、地域経済の活性化にはつながりません。大切なのは、そのお金が最終的にその地域から出ていく前にどれだけ地域内で使われるのか、ということです。

例えば、私が地元の焼き鳥屋で食事をします。私が支払ったお金は焼き鳥屋の売上になります。そして、焼き鳥屋は材料の鳥や野菜を地元の肉屋や八百屋から調達します。さらにその肉屋や八百屋は地元の農家から鳥や野菜を仕入れれば、そのお金はその農家の売上になります。

これを「地域内乗数効果」と呼び、地域内の人が地元で調達、購入、消費をすればするほど、その効果は高くなります。

例えば、ある地域内での調達・購入は8割、地域外での調達・購入が2割とします。その地域に観光客が1万円のお金を落としていきます。では、その1万円は地域内でぐるぐる回ることによって「地域内乗数効果」をどのように生み出していくでしょうか?

1巡目:10,000円×0.8=8,000円が地域内に残ります。

2巡目:8,000円×0.8=6,400円が地域内に残ります。

3巡目:6,400円×0.8=5,120円が地域内に残ります。

4巡目:5,120円×0.8=4,096円が地域内に残ります。

この計算から分かるのは、地域に入ったお金が留まり続け、地元でどんどん消費されることで、最終的に地域で10,000+8,000+6,400+5,120+4,096円=33,616円になり、23,616円もの価値を生み出すことになるのです。

今回は「生産活動(フロー)」と「資本(ストック)」のバランスが地域のレジリエンス(しなやかな強さ)と密接に関連していることを示しました。また、レジリエンスは、地域内でお金がどのようにどれだけ使われるかを示す「地域内乗数効果」で表されました。

次回は具体的事例を取り上げて、「フロー」と「ストック」をデザインする試みについて見てみることにいたしましょう。

著者・図版:河合良成

2008年より中国に渡航、10年にわたり大学などで教鞭を取り、中国文化や市況への造詣が深い。その後、アフリカのガーナに1年半滞在し、地元の言語トゥイ語をマスターすべく奮闘。現在は福岡在住、主に翻訳者、ライターとして活動中。

(TEXT:河合良成 編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。