宮西 京華(みやにし けいか)

保険会社で事務職をやっているデータマネジメント担当。歌い手動画を見るのが好き。

松田 紗友里(まつだ さゆり)

マーケティングが専門でSQLが得意。データ分析担当。ゲームやアニメが好き。

吉田 剛士(よしだ たけし)

専門はシステムだけどジェネラリストデータ基盤の構築担当。新しい技術を試してみるのが好き。

データマネジメント解説、連載の第22回が始まりました。

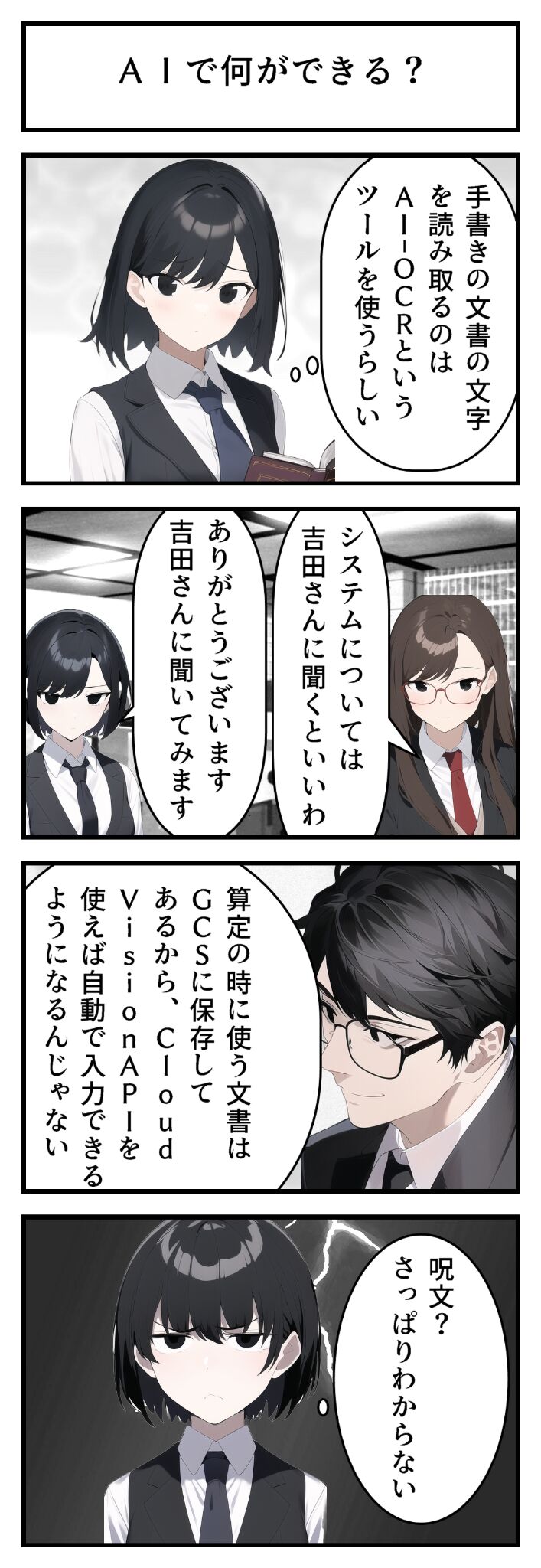

宮西さんは業務部門の課題解決のために、紙からPCに入力する作業をAIを使って代替できないか検討することにしました。

・・・・・

少し前に業務部門の人に課題を聞いたら、紙の申込書を一枚一枚めくりながら、スタッフの方がExcelに黙々と転記しているということで、聞けばそれが毎日、何百件とあるらしい。

データ利活用からちょっと遠い気もするけど、これを解決すればデータを使って会社に1億円の利益をもたらすことに近づくのかもしれない。

しかも打ち間違えがあれば再チェック、訂正、印刷、再提出……その繰り返し。よくこんな状態で回ってるな、というのが率直な感想だった。

まずは、この転記作業をどうにかする。

ネットで調べたりしてわかったのは、「AI-OCR」という技術の存在だった。画像から文字を自動で読み取ってくれる。手書きにも対応しているらしい。もしこれが使えれば、今やっているような紙からの転記が自動化できるかもしれない。

翌日、私は松田先輩のデスクを訪ねた。

「松田さん、ちょっとお時間いいですか」

「ん、いいよ。どうしたの?」

いつものようにのほほんとした返事が返ってきた、ただそれだけで安心できる。

「業務部門の作業で、紙からExcelに打ち直してるのが多くて……AI-OCRっていう技術を使えば自動化できるかなって思ってるんですけど」

「うん、AI-OCRか。使えそうだね。最近は精度も上がってるし。ただ、具体的にどう導入するかってなると……吉田さんに聞くといいよ。技術はあの人が一番詳しいから」

やっぱり、そうなるか。吉田リーダーは私たちのチームのリーダーで、必要なことだけを簡潔に話すタイプだ。静かに圧があるというか……私は正直、まだちょっと苦手意識がある。

でも、避けてばかりはいられない。意を決して、吉田リーダーのところへ向かった。

「……あの、吉田さん、少しお時間いいでしょうか」

「はい、大丈夫ですよ」

相変わらずの無表情で返事をしてくれた。

「業務部門の作業で、紙からExcelに転記している部分が多くて。それをAI-OCRで自動化できないかと思っていて……何かいい方法ってありますか?」

「そうだね、うちの会社で使うならGoogle CloudのVision APIが現実的かな。画像データをAPI経由で送ると、文字を検出して返してくれる。手書きの文字もある程度読み取れるし、日本語にも対応してる」

そう言いながら、リーダーは手元のノートPCをさっと操作し、簡単な構成図を見せてくれた。

「Google Cloud Platform上にOCRの処理を載せて、認証はIAM経由で行う。処理済みのデータはBigQueryに突っ込むか、Cloud Functionsで別の処理に流す。セキュリティを気にするならVPC Service Controlsを使うといい」

(え、何言ってるんですか??)

目の前に出された構成図も、耳に入ってくる単語も、もはや日本語ではない。

「ぐ…ぐーぐるくらうど……?」

「GCPって略すこともあるね。要はGoogleのクラウドサービスの総称。Vision APIはOCRのサービス名だよ」

(クラウドって雲のことじゃなかったっけ。あのGoogleの雲のサービスって何だろう…)

「レスポンスにバウンディングボックスっていうのがあってね、画像の中の文字の位置も取れるから、帳票のレイアウトが崩れててもある程度対応できるよ」

(バウン……何?)

「あと、料金はAPIコール数によって変動する。1か月に数千件なら無料枠内に収まるかも。商用利用なら契約形態によって変わるけど、その辺は情シスと連携すればなんとかなる」

吉田リーダーからのマシンガンのような説明に、私は黙ってうなずいた。

何がなんなのか、まったくわからなかったけど、とにかくうなずいた。

(……呪文かよ)

思わず、心の中でぼそっとつぶやく。わかるかけない。これはもう、魔法書を渡されてじゃあ読んでおいてと言われたようなものだ。

でも、何も反応のない私を見て、吉田リーダーは私が理解したと思っているようだった。

「じゃあ、PoCをやってみるといいよ。簡単な帳票を対象にして、Vision APIで読み取った結果をExcelに整形するところまでのスクリプトは過去のサンプルがあるから、それも渡すよ」

「ありがとうございます…」

口ではそう言ったけど、心の中はパニックだった。

クラウド?API?IAM?サンプル?私の辞書にはない言葉ばかり。けれど、誰かがやらなきゃいけないし、それが今の自分の役割だというのもわかっていた。

目の前の業務改善。その第一歩が、この呪文のような技術を理解することだとしたら……逃げるわけにはいかない。

(とりあえず、ぐーぐるくらうどって何かから調べるか……)

静かに息を吐きながら、私はデスクに戻った。全然わからないけど少し間前に進んだ、そう思いながら。

・・・・・

OCRの技術は、実はかなり昔から存在しており、決して目新しいものではありません。

ただし、昔はOCRを業務で活用しようとすると、専用のソフトウェアを購入し、それをサーバーにインストールし、初期設定を行うといった準備が必要で、業務に導入するまでには時間もコストもかかるのが当たり前でした。

しかし近年、この状況は大きく変わっています。Google Cloud PlatformやAWSといったパブリッククラウドが、OCR機能をマネージドサービスとして提供するようになり、誰でもすぐに使えるようになってきました。

マネージドサービスとは、インフラの準備や運用をクラウド側が担ってくれる仕組みで、ユーザーはAPIを通じて必要な機能を呼び出すだけで済みます。

つまり、特別なソフトウェアをインストールする必要もなければ、複雑なセットアップも不要です。技術的なハードルがぐっと下がり、とりあえず試してみることが容易になったのです。

こうして新しい技術を気軽に試す手法として、重要になるのがPoC、すなわち概念実証です。

PoCとは、ある技術や仕組みが実際の業務に適用できるかどうかを、小規模な範囲で検証する取り組みを指します。たとえば、Vision APIを使って紙の申込書から文字を読み取ってみる、といった実験的な取り組みがPoCにあたります。

PoCを実施する際に注意すべき点がひとつあります。それは達成基準を明確に設定しないまま始めてしまってはならないという事です。

達成基準があいまいなまま検証を行うと、結論が曖昧になり、最終的に結局よくわからなかったという流れに陥りやすいです。

この状態を繰り返して結局何も成果に結びつかない状態の事をPoC貧乏と呼びます。

PoCはあくまで手段であり、目的ではありません。なぜその技術を試すのか、何が確認できたら成功とみなすのかをあらかじめ明確にしたうえで取り組むことが重要です。

宮西さんのように、現場の課題を丁寧に拾い上げ、そこに技術を適用して効果を測る。こうした筋道のあるアプローチこそが、PoCを成果につなげる鍵なのです。

よしむら@データマネジメント担当

IT業界、金融業界、エンタメ業界でデータマネジメントを担当した経験を持ち、現在もデータマネジメント担当している。データマネジメント業界を盛り上げるために、経験を通して得た知識の発信活動を行っている。

本記事は「よしむら@データマネジメント担当」さんのデータマネジメントを学べることをコンセプトの4コマ漫画「AI事務員宮西さん–データ組織立ち上げ編」のコンテンツを許可を得て掲載しています。

保険会社で事務員として働く宮西さんは、会社がAI時代に対応するために新設したデータ部門に突然配属されました。事務員からデータマネジメントのリーダーへと成長していく宮西さんの奮闘記を描いた物語。

本シリーズ「データ組織立ち上げ編」では、宮西さんがデータ利活用組織を立ち上げるまでの挑戦を描きます。IT業界、金融業界、エンタメ業界でデータマネジメントを担当した経験を持つ著者「よしむら@データマネジメント担当」さんが豊富な経験を基に執筆しています。データ組織の一員の皆様には、ぜひご一読ください。

本特集はこちらへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。