それでは、現在進化中であるAIエージェントとはどんなものかを、今時点の情報ですが説明しましょう。ただし、他にもAgenticAIとか自立的AIとか様々な言い方があり、機能も諸説あります。ここでは、次のように決めておきます。

目標を達成するため、タスク分解、計画立案、実行を自律的に判断して行うソフトウェア。生成AIが指示に従ってコンテンツを生成するのに対して、AIエージェントは複数のタスクを連携させ、より複雑な問題を解決することができる。

・自律性

AIエージェントは、ユーザーの介入を最小限に抑え、自律的にタスクを実行できる。

・マルチモーダル対応

テキスト、音声、画像、動画など、様々なフォーマットのデータを処理できる。

・学習能力

過去の経験やデータを学習し、タスク遂行能力を向上させることができる。

・連携

複数のAIエージェントを連携させたり、外部ツールを利用することで、複雑なタスクを効率的に実行できる。

こんな機能が本当に全部できたら、大半のホワイトカラーは不要だな。そういえば、だいぶ前にチクタク先生の講義で、AIにどこまで権限を渡してよいのかが問題だ、とか言ってましたね。

もう2年経ちましたが、生成AIという言葉が登場したころの講義「進化するAIは仕事をどう変えるのか」で、AIへの権限移譲のリスクについて指摘しています。AIの世界で2年前は大昔なのですが、あの頃から何度も指摘しているのにAIエージェントの登場による実用化が始まったら、盲目的にAIに判断をゆだねてしまう企業が多いことが信じられません。

そういえば以前、戦闘機をAIに操縦させて模擬空中戦をやらせたら、最初から自国のレーダーを破壊してコントロールから離脱しようとしましたね。完全に自律性を持たせると、こうなるリスクがあるのか。

そうです。話が逸れたのでAIエージェントに戻します。先ほどの特徴ですが、あれは現時点ではまだ目標で、実証実験の段階です。すべての項目が実現できているわけではありません。

※図版:筆者作成「生成AIとAIエージェントの比較」

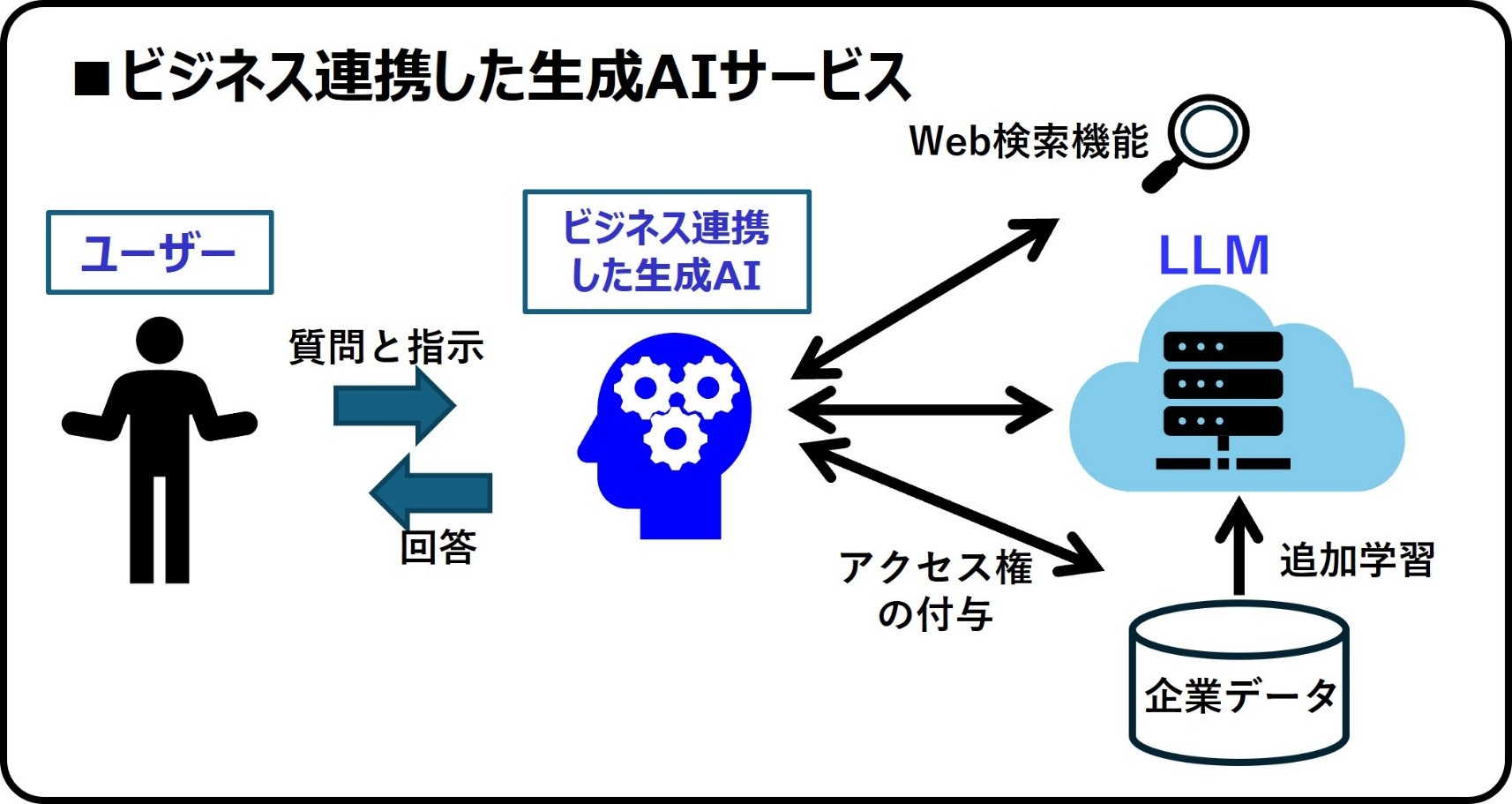

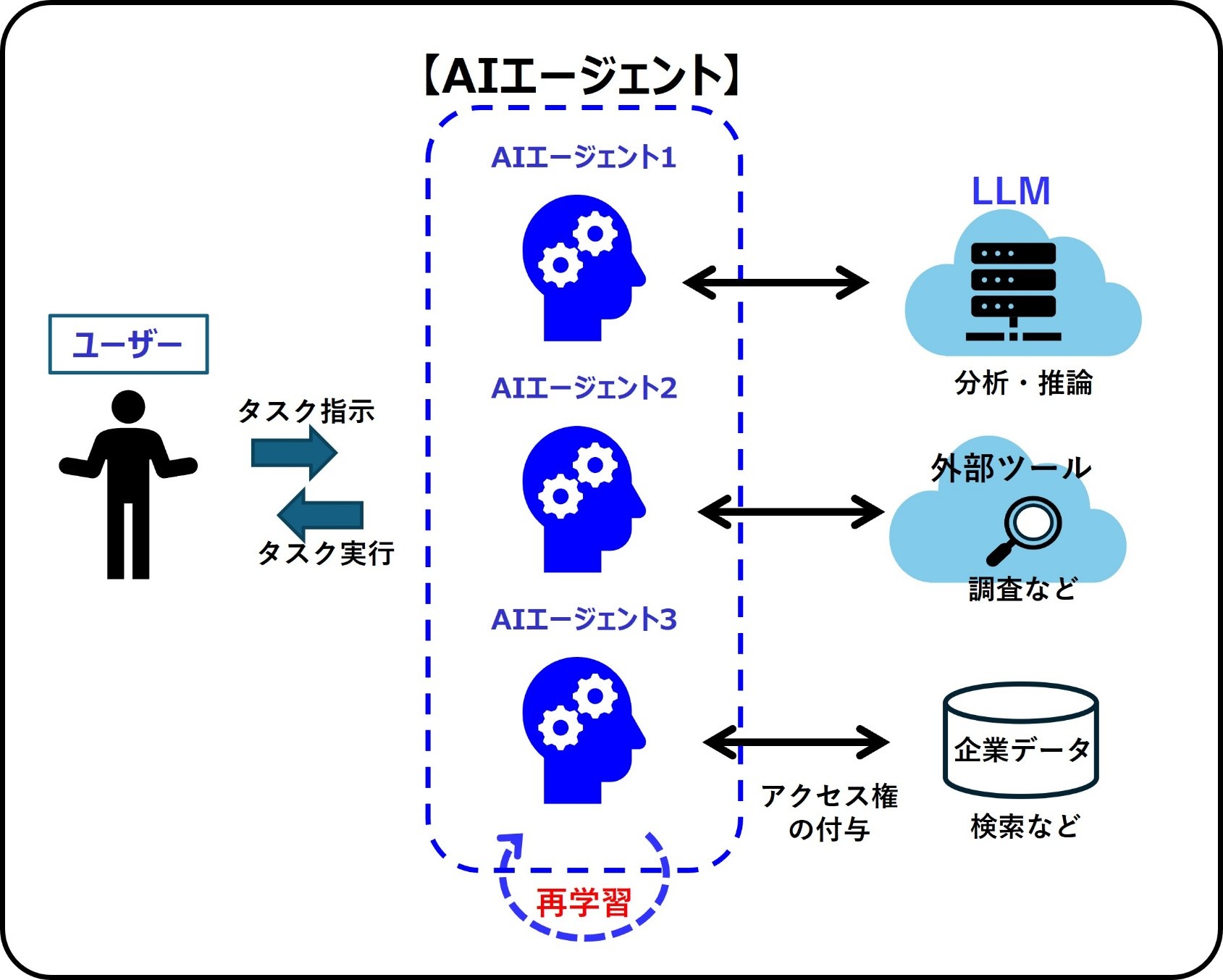

この図は、現在の生成AIとAIエージェントのタスク処理の違いを表現した模式図です。ごく単純にいうと、生成AIは質問には回答できますが、社内データを調査してレポートを書き、要点をまとめて上司にメールして、みたいな複数のタスクに渡る複雑な業務はできません。AIエージェントなら、指示した複雑なタスクでも実行できます。

そうか、AIエージェントはAIそのものじゃなくて、生成AIなんかを利用して複雑なタスクを単純なタスクに分けて仕事をする、マネージャーみたいなものか。

そのような理解でかまいません。究極的には、ユーザーが目標だけ与えれば、その具体的な作業手順を教えなくても、目標が達成できることを目指しています。まだ実現できていませんが。

じゃ、どこまでできていて、なにが問題なのですか?

ではAIエージェントが、どのようにタスク処理をしているのかを、先に説明しましょう。

Agentic AIの仕組み

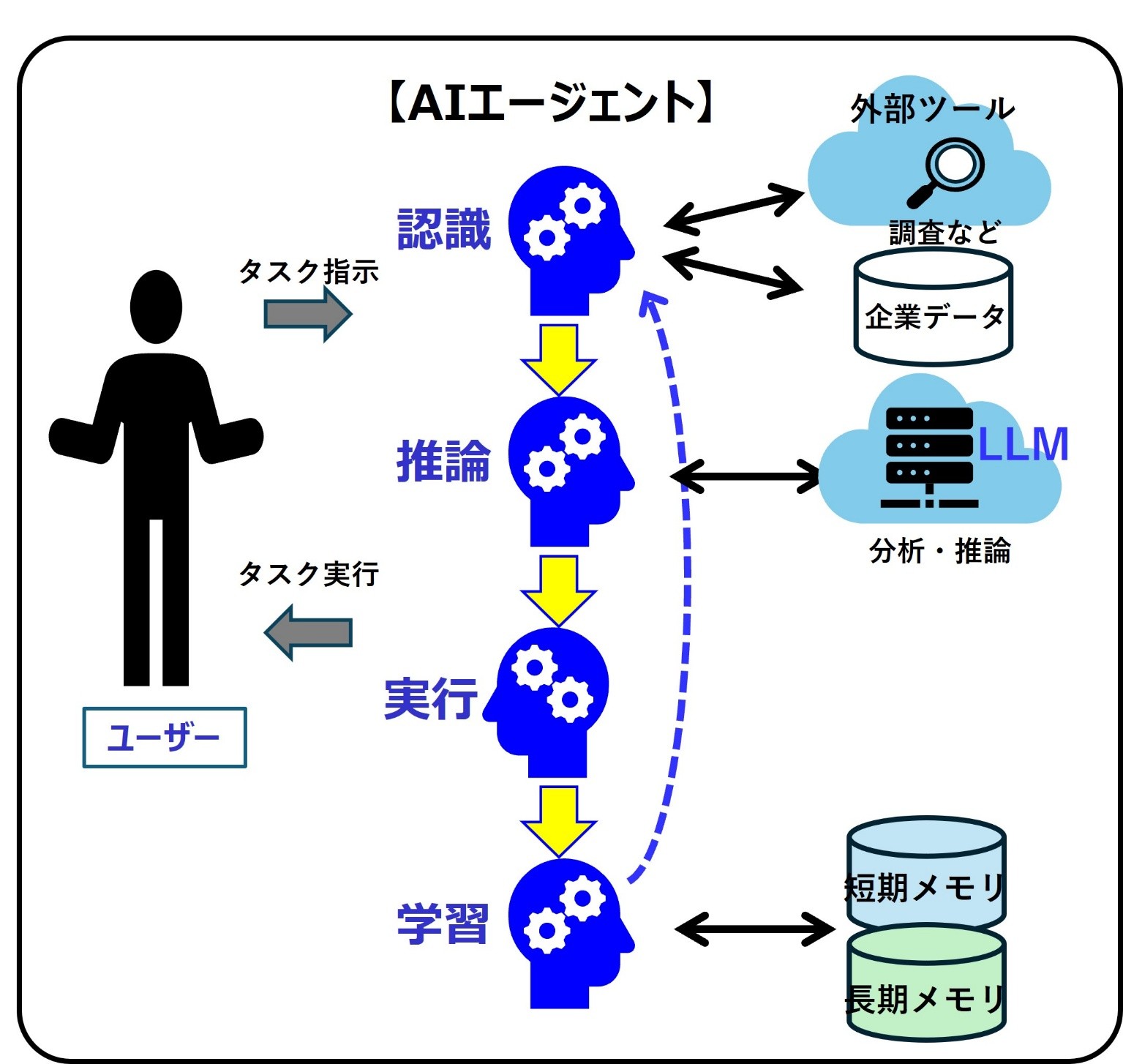

この図は、NVIDIAの資料を参考にして描いた、AIエージェントの仕組みです。この仕組みが一般的だというわけではなく、あくまでNVIDIAの考え方なので注意してください。

(1)Perceive認識:Web、企業内外のデータベース、センサーなど様々な情報ソースから、タスク処理に必要なデータを認識して、収集・処理する。

(2)Reason推論:生成AIの高度な推論エンジンを活かし、タスクを理解して目標を達成するための計画を作成する。

(3)Act:実行:作成した計画に基づいて、APIを介して外部ツールやソフトウェアを操作してタスクを実行する。タスクを安全に実行するためのガードレールを組み込むこともでき、操作権限がない場合にはユーザー承認を求めることができる。

(4)Learn:学習:タスク処理の過程で得られたデータや結果を、フィードバックすることでエージェント自体をアップデートし、継続的にモデルを改善する。

なんだ、越権行為ができないようにガードレールまで用意していて、完璧じゃないですか。たぶん設計上だけでの話だとは思いますが。

AIエージェントを実際に稼働させるには、問題が多々あります。現実世界では、ソフトウェアだけですべてのPC業務をコントロールできるわけではありません。

そういえば、ひと昔前に日本で流行った業務自動化ツールにRPAがありましたね。ブラウザをコントロールできるのでPC業務を大幅に削減できる、とかいう宣伝文句でしたよ。最近はあまり聞きませんが、どうなったのかな。

一時期、企業や自治体などで大流行しましたが、実際に導入するとブラウザがバージョンアップしたときGUIが変更されて、RPAが頻繁に止まったり、現場で勝手に作成した「野良ロボ」が大量に発生して、管理不能になったりと問題が多発したようです。

じゃあAIエージェントだって、PC操作できないじゃないですか。

そこはAIエージェントがスムーズに働けるように、ビッグテックやOpenAIなどのAI企業が、APIを用意したりエージェント間や外部ツールとの通信プロトコルを公開したり、様々な環境整備をしている最中です。

そうなんだ。ライバル企業どうしでも、そこは協力しないと次世代エースのAIエージェントが、収益の柱に育たないからな。

そうなのかもしれません。これらの様々な問題や解決方法の説明は、次回にしますので。

・AIエージェントとは、目標を達成するため、タスク分解、計画立案、実行までを自律的に判断して行うソフトウェア。

・生成AIは質問やコンテンツ生成などのシンプルなタスクに対応するが、AIエージェントはより複雑なタスクでも自律的に判断して実行ができる。

・AIエージェントは、複数の外部ツールやLLMを使い、認識、推論、実行、結果の学習のプロセスを繰り返すことによって、複雑なタスクを処理することができる。

著者:谷田部卓

AIセミナー講師、著述業、CGイラストレーターなど、主な著書に、MdN社「アフターコロナのITソリューション」「これからのAIビジネス」、日経メディカル「医療AI概論」他、美術展の入賞実績もある。

(図版・TEXT:谷田部卓 編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

今回は、先送りにしてきたAIエージェントについて解説します。

なんで先送りにしてきたんですか?

昨年末から、AI関連の展示会でAIエージェントが大流行りになっていたのですが、その実態が伴っていなかったからです。今年開催されていた複数のAI専門展示会で、AIエージェントのノボリのあるブースで、質問したのですが、どこのIT企業も販売実績どころか自社での利用実績が、ほぼないのです。

それは酷いな。じゃ、自分で使ったこともない技術を、平気で売り込んでいるんだ、日本のIT企業は。

まあ、IT界隈では昔からよくある話ですね。20年ほど前から、日本のIT企業大手はソフトウェアの自社開発を放棄して、アメリカで開発された新しいソフトウェアや技術の輸入代理店になっています。自社ではローカライズやクライアントへの売り込みとサポートだけなので、まったく新しいAIエージェントのようなテクノロジーになると、評価する環境がないので、まともに実験もできないのでしょう。

でも、MicrosoftやOpenAIなんかのユーザーは、実際に使い始めているようですよ。

AIエージェントの開発企業なら、社内テストを繰り返してからリリースしています。ユーザーの一部からテスト的に利用してもらい、反応をみているようです。先日、GPT-5が公開されましたが、AIエージェント機能があるので、先進ユーザーが即日利用してレポートしていました。日本のIT企業が発表しているAIエージェントの実用例を調べても、従来からある生成AIの応用例がほとんどでした。

ちょっと待ってください。そもそもAIエージェントとは、生成AIとなにが違うのですか?