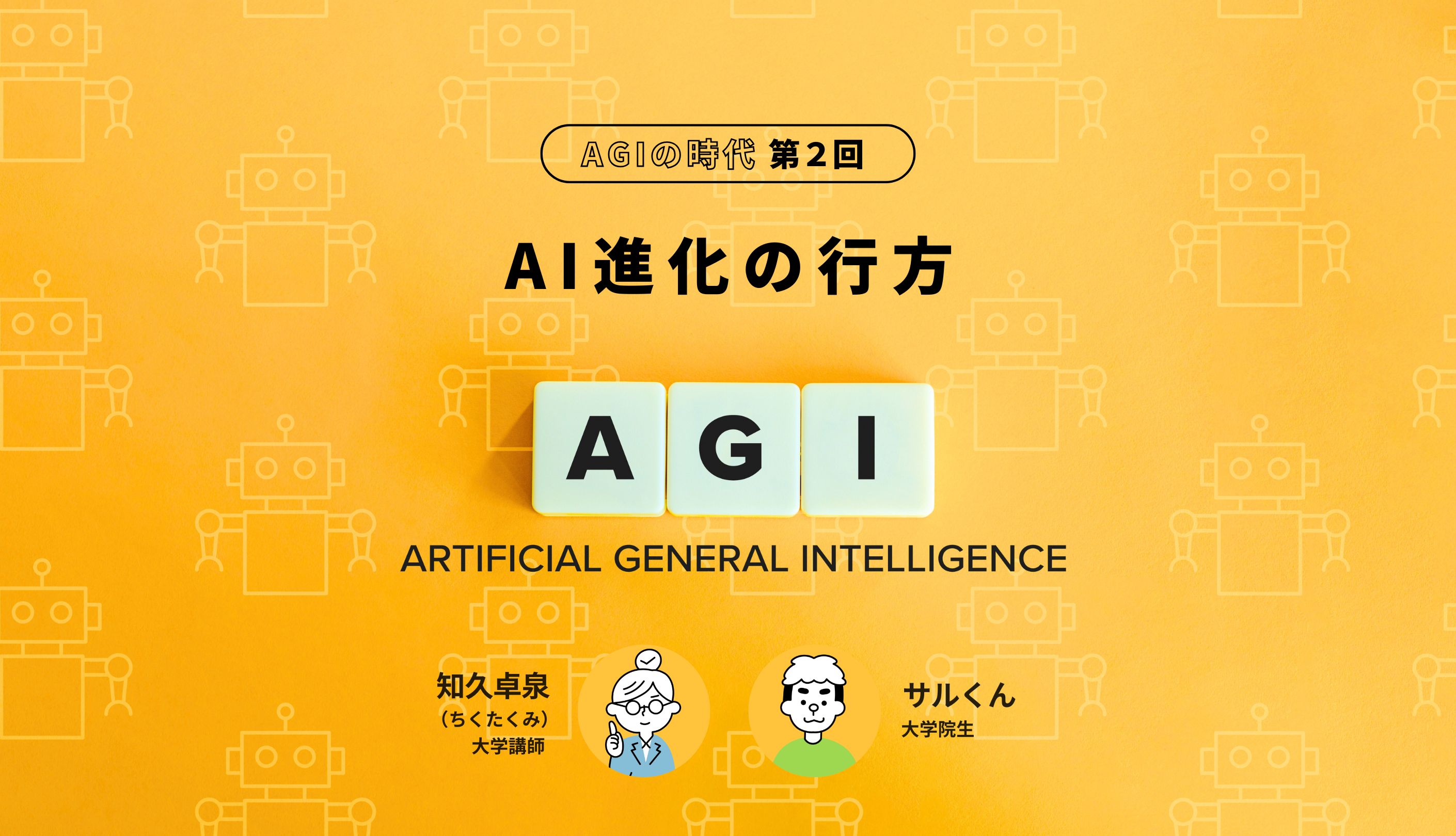

※図版:筆者作成「情報システム系の流動化」

世界中で毎日発生している莫大な”情報やデータ”は、人間が収集し加工して、何らかの役に立つ意味のある”知識”を生成します。

その知識は、必要としている他の人間に伝わり、さらに拡散していきます。そこで何らかの行動が生じるため、知識を獲得した人々全体の生産量拡大や作業効率向上が起きるでしょう。

生成AIも同様に、情報を収集して知識の生成(流れを良くするためのデザイン変更)をしていますから、人間と同じ機能があることになります。

つまり、情報という構成要素は、ネットワークという流路を得て、情報発生源から知能によって収集され、知識に編集され、知識を必要としている人々にネットワーク経由で拡散し、その人々の活動を効率化させていることになります。

つまりコンストラクタル法則の観点からみると、知能とはネットワークという流路で情報を動かすためのエンジンだといっていますか?

素晴らしい意見ですね。確かにこの図では知能がエンジンだと、しっくりきます。あくまで考え方なので正解があるわけではないのですが、ベジャン教授は、”経済など社会現象を動かすエンジンは、自分を取り巻く環境を良くしたいという人間の願望だ”のようなことを言っています。

この情報システム系全体を駆動しているのも、人間の願望とか欲望だと私は考えているのですが、AIには願望や欲望がありません。この系全体を駆動しているのは、知識を欲している人々の願望だと思います。

AIはその駆動エンジンのブースター的役割なのではないでしょうか。つまり情報収集と知識への加工編集速度を加速させるブースターの役割ですね、AIの存在によって、この系全体の効率が著しく向上しているのです。

それなりの説得力は感じます。先生は、長々と自説を披露していますが、ここまでの話では「AIは情報システム系という流動系の中でブースターの役割となっている」という説明までじゃないですか。肝心のAI進化の方向性は?

この法則には、“変化する自由がある流動系には必ず階層制が存在する”という特徴があります。自由のある流動系には、少数の大きなものが多数の小さなものと一緒になることで、全体の性能が向上するため、階層制と多様性が自然に生じるのです。

自然なのは階層制であり均一性でないのが物理学の原理です。情報や知識が流動系の構成要素なら、階層化や多様化などの特量を持っているはずです。

したがって、この情報システム系には巨大化したLLMが君臨するのではなく、様々な特徴ある小規模なSLMが多数誕生するはずです。

え?SLMばかりでAGIは出現しないと言っていますか?

いいえ、少数のLLMと多数のSLMが役割分担することで、系全体の効率が向上します。

まぁ少数のAGIに全世界からアクセスしたら、処理が遅くなるのは当然でしょうね。その程度なら、コンストラクタル法則を持ち出さなくても予想できますよ。

流動構造には、収穫逓減という現象があります。これは自由に進化していた流動構造のデザインが成熟したときに観察され、形態の固定化が生じることです。現在爆速で大規模化しているLLMは、もしかしたらAGIになる前に資金調達やエネルギーなどの問題で、進化が止まってしまうかもしれません。

あれ?以前先生は、アメリカ政府は日本の国家予算以上の資金を投入してでもAIデータセンターと付属の火力や原子力の発電所を建設して、AGIを完成させると言っていたじゃないですか。孫会長なんかは数年でAGIが登場すると言い切ってましたよ。

確かにそのような情報は、ごく最近まで発信されていました。それが10月になると、電力問題の解決が困難だという悲観論が出てきました。

また、AIに莫大な投資をしているGoogle、IBM、Amazon、シスコシステムズなどのIT企業が、莫大なAI投資資金捻出のために、2024年だけで13万人を超える大規模なリストラを敢行しています。

いくらアメリカでも、“規模の経済”だけで突き進むのは難しいのかもしれません。

まぁ言われてみたらそうですよね。で、進化の予測はそんなもんですか?

コンストラクタル法則で、私が最も画期的な考え方だと思っているのは、生命や進化という概念を、生物・無生物を問わず流動するものという物理現象で捉えていることです。そして、人類は人間と機械が一体化した種であり、各個体は人間の考案した機械と共に日々進化している、と考えた点です。

ですから、シリコンベースAIの次は、人間と一体化してくのではないかと思っています。

また飛躍しすぎですよ。人間と機械の一体化は、あくまで”比喩”です。まぁSFでサイボーグなんかは、古典的なアイデアですが。

いきなりサイボーグとは言いませんが、前回少しだけ紹介した全能アーキテクチャがあります。これは、大脳をモデル化しているのですが、今のLLMが莫大な電力を必要にしているのに対して、桁違いな省電力という特徴があります。

また他に、人間の脳細胞を培養してバイオコンピュータにしようというOI(Organoid Intelligence)も、まだ基礎研究の段階ですがあります。これもIPS細胞由来なので、日本はトップランナーにいます。

私は最近、培養されている生きた脳神経細胞と、リアルタイムに会話(通信)する”Talking with Neurons“の実験を見学したことがあります。近年非常に注目されており、世界で研究が活発化していますよ。

それ自体は、とても面白そうな話ですね。ではコンストラクタル法則は終わりで、次のテーマはそっちですか?

いいえ、せっかくコンストラクタル法則を説明したので、サルくんが忘れないうちに、AIから少し離れますがこのまま続けます。全能アーキテクチャやオルガノイド・インテリジェンスの話は、別テーマとして後日説明しましょう。

ベジャン教授のコンストラクタル法則の書籍には見当たらなかったのですが、”デジタル化”は物質を流動構造に変換する重要なテクノロジーで、コンストラクタル法則の言い方をすると、”デジタル化はデザイン進化の大きなステップ”なのです。

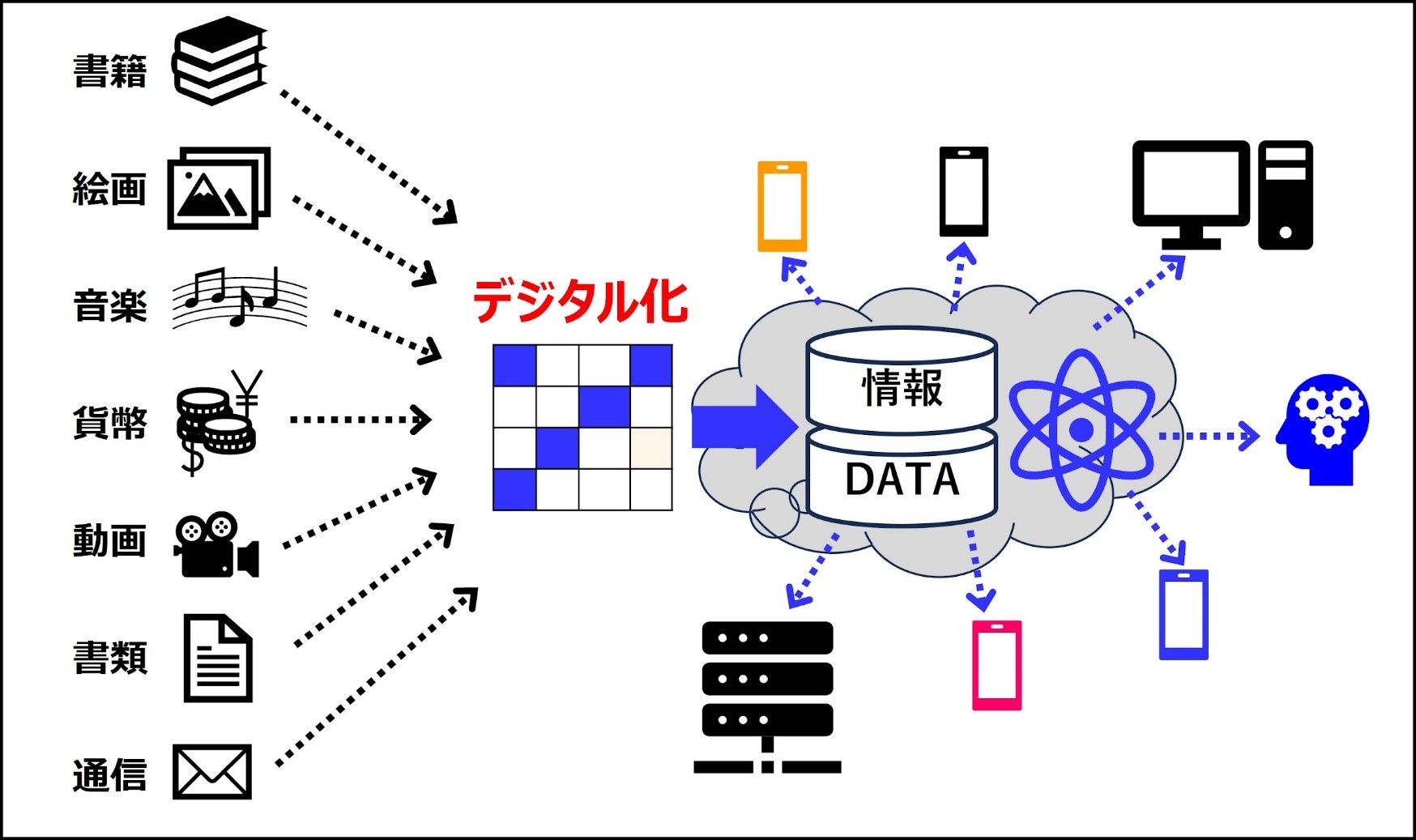

※図版:筆者作成「デジタル化が物質を流動化させる」

この言葉をイメージにしたものが、上の図になります。2000年以降、スマホの普及とともに書籍・絵やイラスト・音楽・貨幣・動画・書類・通信などが急速にデジタル化されてきました。

それまで物質に固定されていた、コンテンツや知識とその価値が、デジタル化されることによってネットワーク経由で流動化されたのです。特に貨幣がデジタル化され、キャッシュレス化が世界的に普及し、簡単に国境を超えられる仮想通貨の登場は、流動系の必然だといえるでしょう。

これらの”価値ある物質の流動化”によって、世界のどこにいる人でもネットワークにアクセスできれば、その価値を享受できるように進化したのです。

確かに、その説明は納得できますね。近年、ICT業界はインターネット革命だ、デジタル革命だ、スマホ革命だ、DXに乗り遅れるなと、さんざん喧伝してました。この状況をコンストラクタル法則は、”物質の流動化による進化の必然”の一言で、大局的にまとめて表現できるのが凄いですね。

コンストラクタル法則は、生物や非生物が進化してきた理由を、きれいに説明できています。でも、今からAIがどの方向にどのように進化していくのかは、階層化する以外にあまり聞いていませんよ。

今までにも説明してきましたが、進化には付帯条件があります。最初のコンストラクタル法則の定義に、”流動系に自由な領域があれば、よりなめらかに動くように進化する”とありますが、進化には”自由な領域”が必要です。

AI進化で進化を阻む要因には、エネルギー問題と資金問題が大きいのですが、これらは予測可能です。しかし”政治”による様々な規制も、影響が大きく、しかも予測できません。

9月23日にOpenAIのサム・アルトマンが、”ASI(超知能)が数千日以内に実現する可能性がある”とWebサイトに書きました。(註)この公開メモの目的は、おそらくですが資金調達や政治規制への対抗のためです。最近急にOpenAIのAGI戦略への疑念が広がっているので、それを払拭させたいのでしょう。

知識の流通は、中国やロシアなどの独裁国家ではせき止められています。自由な進化は、政治力によって多大な影響を受けるので、強大な権力になりえるAI進化の予測は、簡単ではないのです。

また講義が長くなりすぎたので、この続きは次回にしましょう。次回からは、テーマを“階層化する知能”にして、SLMの話に戻します。

・デジタル化は、物質やコンテンツをデータや情報などの流動構造に変換することで、爆発的にその量を増やし、流通速度を加速させた。

・知識を欲している人々の願望をエンジンとし、情報を構成要素とする流動系の中で、AIは情報収集と知識への加工編集速度を加速させるブースターの役割を担っている。

・情報システム系という流動系の構成要素となったAIがさらに進化すると、階層化が進み少数のLLMと多数のSLMで役割を分担するようになる。

著者:谷田部卓

AIセミナー講師、著述業、CGイラストレーターなど、主な著書に、MdN社「アフターコロナのITソリューション」「これからのAIビジネス」、日経メディカル「医療AI概論」他、美術展の入賞実績もある。

(TEXT:谷田部卓 編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

この講座のテーマはAIの進化なのですが、その方向性を探る手掛かりとして、前回、「コンストラクタル法則」を説明しました。ちなみに今回もコンストラクタル法則と提唱者のエイドリアン・ベンジャミン教授の言葉が、かなり登場するので「AGIの時代 番外編 【コンストラクタル法則とは~物理学の根本原理でAI進化を探る~】」はぜひ一読してください。

えっと……そもそも”知能”が流動系なんですか? 前回は「知能の定義すらまだできていない」と先生が言っていたじゃないですか。定義できなければ測定できないし、ということは物理量じゃないですよね。となると、小川や血管のような、エネルギーや物質の流れを最も効率的に促進する進化であるコンストラクタル法則の対象にはならないはずです。

鋭い指摘ですね。知能の定義は学者の数だけありますが、ここではベジャン教授の” 知能は知識を所有したり、創造したり、伝えたりすることによって、目標を達成する能力の程度だ”を使用します。

ここで知識とは、流れを良くするためのアイデア(デザイン変更)と、行動(デザイン変更の実行)という、デザイン(意味を持った形状)の二つの特徴の名称で、情報やデータは知識ではありません。

物理学の話なので厳密に定義するのは理解できますが、余計に分かりづらいですよ。それに、肝心の知能が流動系だという説明は?

コンストラクタル法則を私なりに解釈すると、流れているのが”情報”だと仮定した場合、情報システム系は流動系と考えられます。言葉では分かりづらいので、この図を参考にしてください。