目次

マイクロプラスチックによる海洋汚染問題などの影響で、レジ袋の有料化、ストローの紙化など「脱プラスチックの動きが目立っている。ただ、現代社会に欠かせないプラスチックを単なる悪者にして、市場から完全に排除することが困難なのは明白だ。

「私たちが進める『ペットボトル資源』の循環を支えるのは官と民の連携です」と訴えるのは、サントリーMOZUKURIエキスパート株式会社の横井恒彦執行役員だ。

同氏は企業とユーザーとをプラスチック問題を通じてつなぐ団体「プラスチック愛プロジェクト」のオープンセミナーに登壇し、ペットボトルとは切っても切れない関係であるサントリーが掲げるペットボトル問題への取り組みと、今後の核となる技術「BtoB(ボトルtoボトル)」について語った。2050年には魚介類の総重量を海洋プラスチックが凌駕する恐れがある今、最新技術の実現に欠かせない我々の「意識」と「行動」の必要性が明らかになった。

セミナーの冒頭では、「プラスチック愛プロジェクト」の倉増京平氏(株式会社ライフ&ワーク 代表取締役)よりプロジェクトの立ち上がりの背景、立ち上げに至る同氏の原体験について紹介された。

「プラスチック愛プロジェクトのご紹介の前に、私自身立ち上げメンバーの1人としての経験個人的経験から紹介させてください。私自身元々大阪の堺市に生まれ、幼少期ずっと、阪神工業地帯という工業地帯で暮らしていました。ただ、当時は非常に環境が良くなく、『こんな汚い所いややなぁ』と思いながら子供時代を過ごした記憶がすごく残ってます。」

そんな心残りがある中、「緑とイノベーションの融合」というテーマの梅田の開発プロジェクト「うめきた2期地区開発プロジェクト」において、プラスチックの研究をされてる大阪大学宇山 浩先生との出会いが契機になったそう。

プラスチック問題、ゴミ問題などの環境問題は、解決には、単にAだからBといったシンプルに結論が出せるものではなく、もっと要因が複雑に絡み合った問題になっている。つまり無くせば良い、使わなければ良いという端的なアプローチではどうにも処理できないほどのつながりと絡み合いが発生しています。

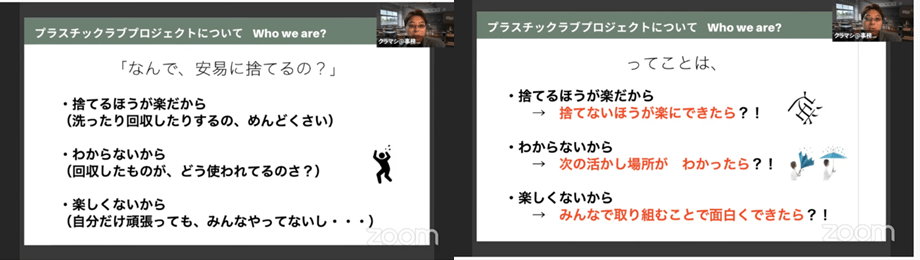

その上で、倉増氏は「私達自身も明確なソリューションが見つかっている訳ではありません。現在、世界中でプラスチック問題に対して面白く取り組んでいるようなプレイヤーが色んな所で出てきています。こういった方たちをゲストにお呼びして色々ディスカッション出来たら良いなと考えています」と紹介を締めくくった。

サントリーグループの世界売上は約2.4兆円。その56%は清涼飲料水であり、同社が年間に使用するプラスチック使用量35万トンの内、79%を飲料用ペットボトルが占める。社会的なペットボトルの環境問題への対応は、サントリーの飲料事業においても重要な取り組みと位置付けられている。

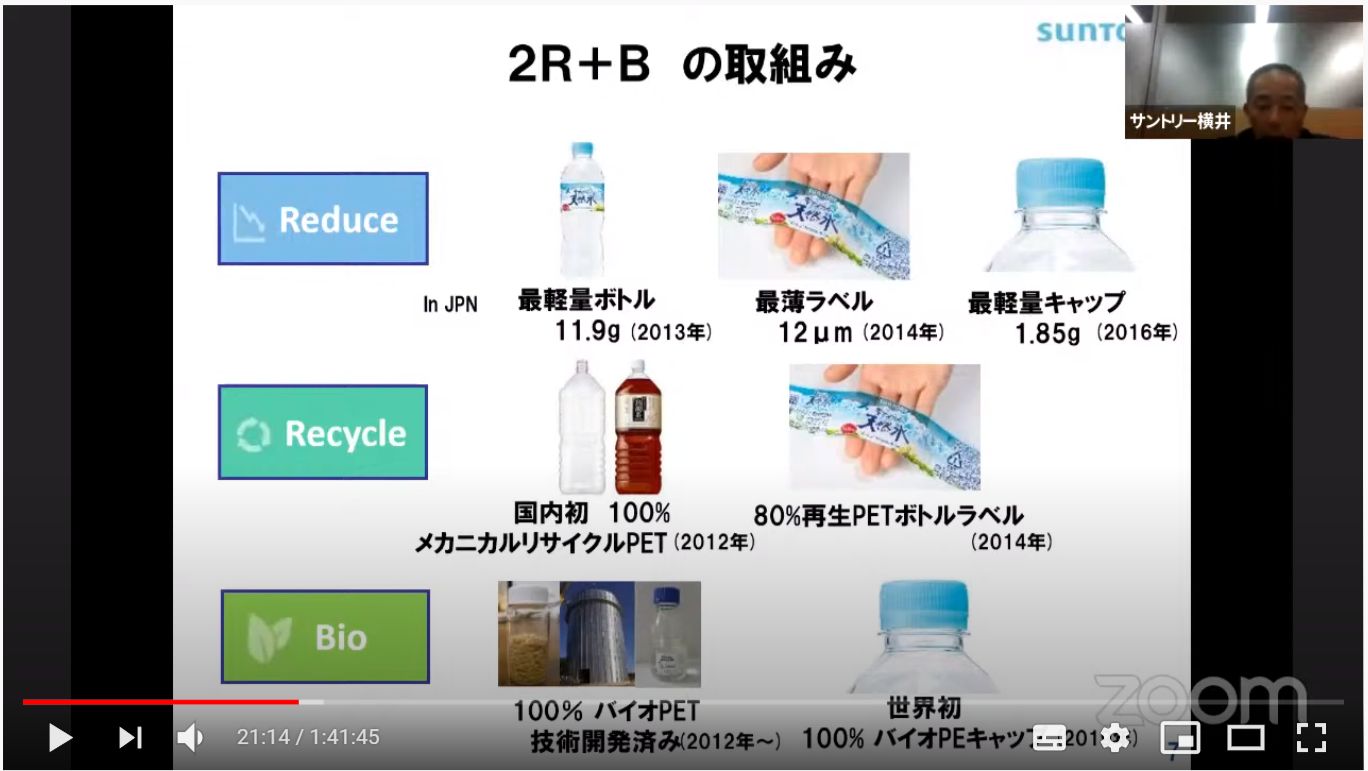

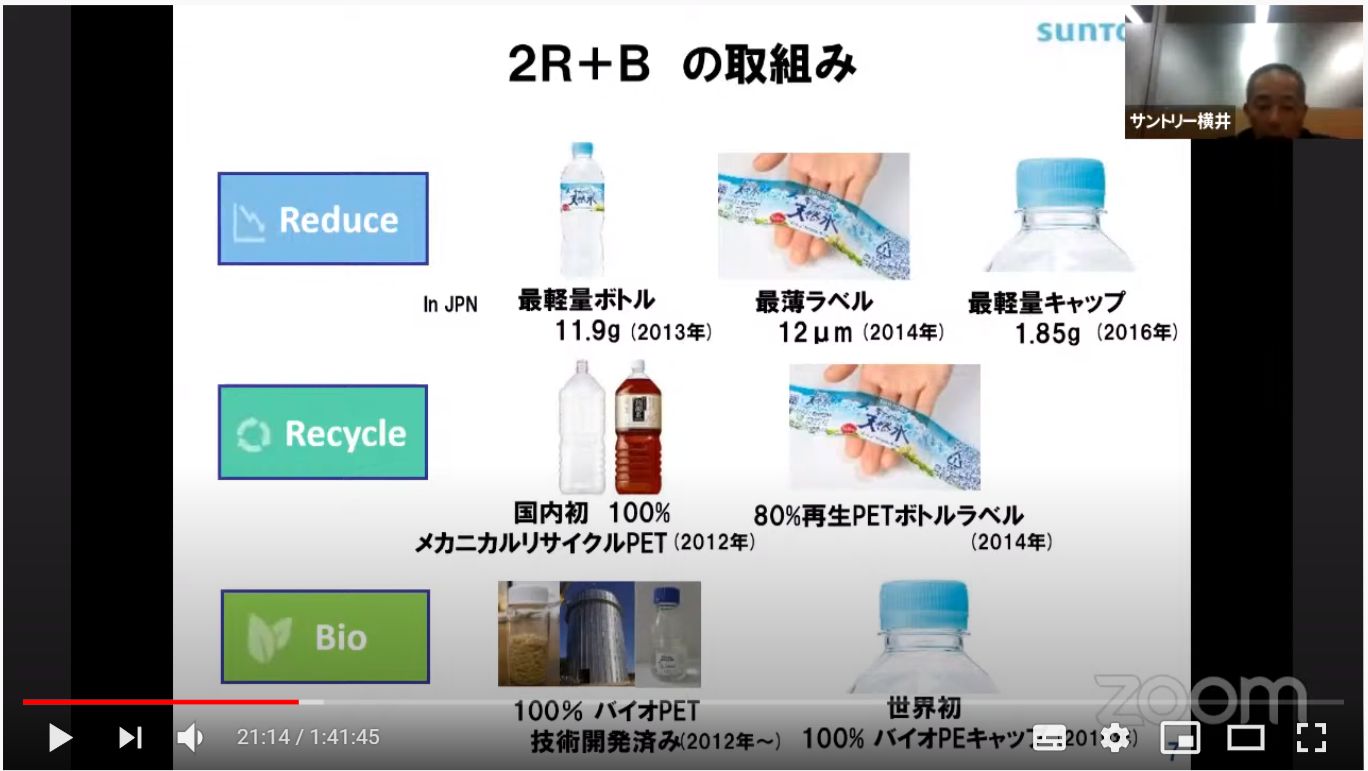

同社はリデュース・リユース・バイオの「2R+B」というスローガンのもと、サステナビリティと飲用時の品質の両立を目指し、環境に優しいペットボトルの開発に注力。その結果、リデュースの領域に直結する「最軽量」、「最薄」、「世界・国内初」といった容器・包材を次々と実現してきた。

横井氏(以下、敬称略)「ペットボトル、樹脂キャップ・ラベルといった包材の改良を10年以上継続し、重量や厚みを当時の2/3以下まで少なくしたものもあります。ただ環境と品質の両立の観点だと包材の軽薄短小化の取り組みは限界が近いと感じています。そのため、同時並行している『ペットボトルリサイクルの推進』と『バイオマスからのペットボトル製造』への取り組みが、今後のペットボトル問題の鍵になると考えています。」

横井氏によると2018年に開催されたG7で海洋プラスチック問題が議論されたことから、ペットボトルに対する逆風はいっそう強くなったという。国内でもペットボトル不要論が盛り上がり、自動販売機からペットボトル飲料を排除する動きも一部で見られたしかし、オフィスの自動販売機からペットボトルを排除した結果、外部からの持ち込みが増えてしまい結局、空ペットボトルの排出量の削減にはつながらなかったケースもあるという。

重要なのはペットボトルを「悪」と断定するのではなく「貴重な資源」だと、一人でも多くの人に理解してもらうことだと横井氏は訴える。

横井氏「日本は世界でもトップクラスでペットボトルのリサイクル率が高く、資源として再活用されている国。さらにペットボトルはBtoB(ボトルtoボトル)の水平リサイクルの技術革新によって回収されたボトルが新しいボトルに生まれ変わることが可能になっています。その認識と理解を広めることも私たちの役割だと考えています。」

2019年5月31日、サントリーは「2030年までにグローバルで使用する全ペットボトルの素材をリサイクル素材と植物由来素材に100%切り替え、化石由来原料の新規使用ゼロの実現を目指す」などのプラスチック基本方針を発表した。

リサイクルでは集める、つくる、使うといった循環における3つの工程でそれぞれ活動を行っている。

横井氏「『集める』では、自治体、市民、企業などと協働で使用済みのペットボトルの品質や回収効率の向上に取り組んでいます。より効率的なリサイクルの実現に向け、お客様への啓発活動も強化しています。『つくる』ではパートナー企業と協力し、リサイクルPETの製造フローを大幅に見直した『FtoP(フレークtoプリフォーム)』という世界で初めてのプロセス革新に成功。技術を開放することでBtoBの普及を図っています。」

さらに2030年までに石油由来原料の新規使用ゼロにするためには、原料が使用済みPETボトル素材である「メカニカルリサイクル材」、ウッドチップの「バイオ材」、使用済みプラスチックの「ケミカルリサイクル材」の使用比率を向上させる必要がある。これがリサイクルにおける3つ目の工程「使う」の核となる取り組みだ。

メカニカルリサイクル材は、2022年に飲料事業の半数以上を占めることが目標になっており、製品ごとに順じて石油由来原料から切り替えていく方針だ。バイオ材はアメリカの化学ベンチャー企業「アネロテック社」に投資して技術開発を支援。間伐材が原料のウッドチップを使用し、石油由来と遜色のない樹脂原料の生成に成功している。

「さらにアネロテック社の技術開発の途中で、バイオ材だけでなく使用済みのプラスチックからも樹脂原料が生成できることが明らかになりました。これにより従来技術よりも少ない工程で、様々なプラスチックが混ざった状態から様々な原料に再生することが可能になります。この技術が実用化できれば、世界的にも未熟な『ペットボトル以外のプラスチックの再利用』という活動の普及につなげられると期待しています。」

2020年6月、サントリーを含むプラスチックのバリューチェーンを構成する12社の共同出資により、「R PLUS JAPAN」が設立された。現在参画企業は原料、容器・包装、消費財、流通、金融分野など30社(2021年9月時点)に拡大し、アネロテック社の技術開発に対する支援が行われている。2023年に実証実験を完了し、2027年から商業化を実現するのが当面の目標だ。

一連のプロジェクトの成功のカギの1つは「使用済みプラスチックの回収」だが、最良の環境を構築するためには自治体や市民の協力が欠かせないという。

「将来的には、アネロテック社の技術で全てのプラスチックを資源として回収できるようにしたいが、容器に付着する食べ残し等プラスチック以外のものの混入は極力避けたい。それを実現するためには消費者の『分別』への意識が必要不可欠です。」

現状、回収されたものを再資源化するには、過酷な環境下で人手による選別を行う必要があるという。また、電子タバコやリチウムイオンバッテリーが中間処理施設で発火して建物が全焼する事故も毎年発生。食べ残しなどの塩分が原因で設備が腐食し、メンテナンス費の増大にもつながっているのだ。

「現在のBtoB率は1割から2割ほどでまだまだ改善の余地は十分にあります。また、回収されたペットボトルの一部は資源であるにもかかわらず海外に流出してしまっているという実態もあります。我々もペットボトルは適切にリサイクルすれば『何度でも循環できる資源』ということを訴求し続けていきます。我々は、創業以来脈々と受け継がれている「やってみなはれ」の精神に基づき、自治体や市民の皆様とともに「分別」の取り組みを推進していきたいと思います。」

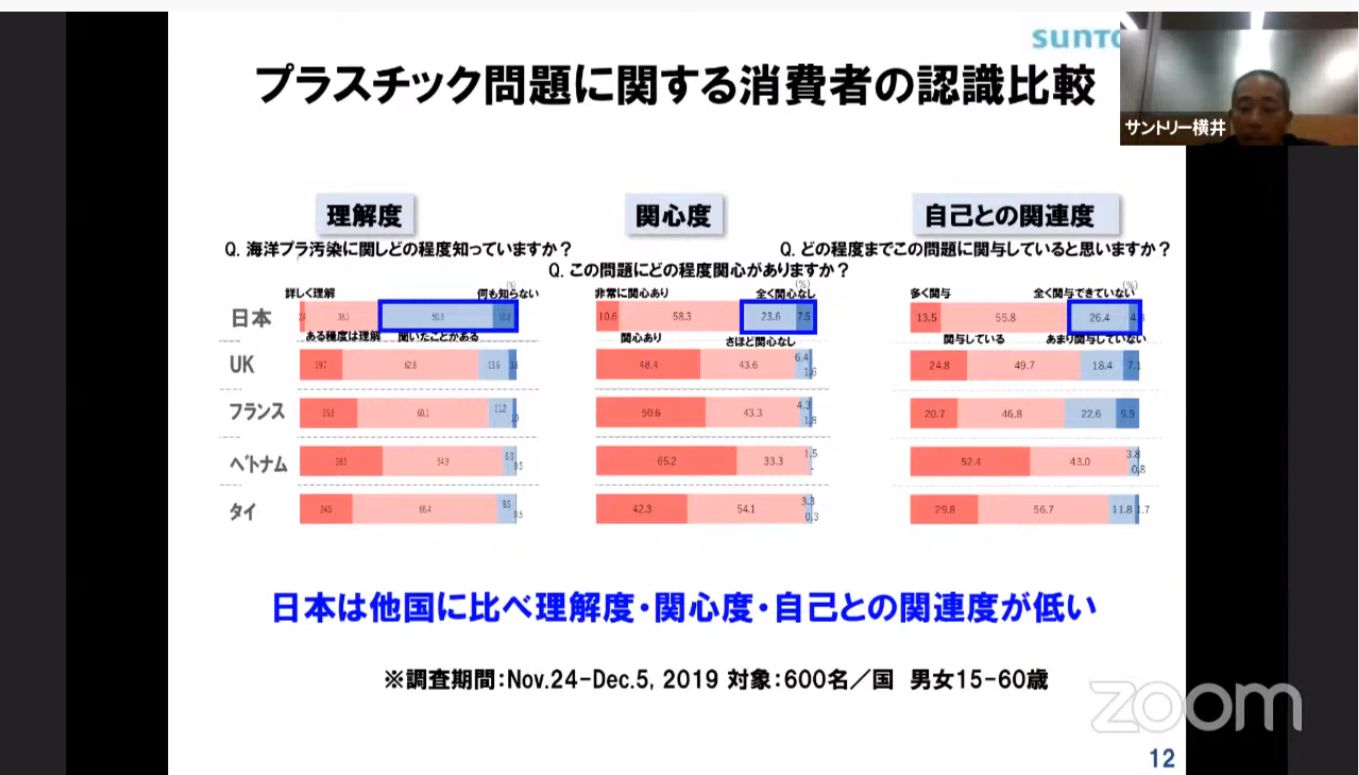

2019年、サントリーが日本を含む5カ国を対象にして行ったプラスチック問題に関する消費者の認識比較調査によると、理解度・関心度・自己との関連度のいずれも低い結果が明らかになっている。

一人ひとりの意識を改善し現在の状況を打破することが、サントリーをはじめとするリサイクル技術の確立にチャレンジする企業の後押しとなり、海洋汚染や地球温暖化の防止につながるのではないだろうか。

同セミナーの最後ではプラスチック愛プロジェクトのメンバーと参加者、横井氏による質疑応答が行われ、私たち消費者の疑問が直接専門家たちに投げかけられた。その最たるものをピックアップして紹介する。

横井氏「日本国内のメーカー品であればリサイクルに適した基準に準じているので、リサイクル可能です。一方、海外のペットボトルで色が着いているものなどはリサイクルには適しません。」

横井氏「メカニカルリサイクルは回収したペットボトルを『溶かす』だけなので、従来からあるケミカルリサイクルよりも輸送工程が省略できるほか、大規模なプラントも不要です。「FtoPダイレクトリサイクル技術」では製造時の二酸化炭素排出量はバージンペットボトル製造と比較して約60%、削減できるとされています」

宇山浩氏(大阪大学大学院工学研究科 教授)「バイオ材は非常に夢のある話。アネロテック社にはぜひ技術競争に勝って欲しいと思います。その一方、国内の飲料メーカーのリサイクルの取り組みについては、各企業が独自に行っている傾向が強いと感じています。業界の横連携についてお考えはいかがでしょうか?」

横井氏「そのために作った会社が『R PLUS JAPAN』です。ペットボトルだけでなくプラスチックのトレーに関わる企業にも参画いただいているので、業界の枠を越えた協力体制を構築していきたいです」

宇山氏「参加者からバイオマスエネルギーBECCSのビジネスと競合しないか? という質問をいただいています。恐らく、木材の取り合いにならないかという懸念だと思うのですが現状いかがお考えでしょうか」

横井氏「おっしゃる通り、現在、木材は非常に価格が上がっています。特定の国や地域だけでなく、グローバルな視点で木材を調達する必要があると思います」

今西まゆ氏「新技術や人手を使って選別するなど、従来よりも工数が多い再生ペットボトルの製造コストはやはり従来よりも高騰しているのでしょうか?」

横井氏「市場動向に影響されるので一概には言えないが、現時点では、メカニカルリサイクル素材で作られたペットボトルの製造コストは、石油由来品と比べると10%は高いですね。海外では2倍の値段になることも珍しくありません。現在開発中のケミカルリサイクル素材を使えば、現状の一般リサイクル素材と同等とのコストで製造できる見込みです」

倉増氏「EUでは、購入時に預かり金を支払い、ボトルを回収すると預り金が返却される『デポジット制』によるペットボトルリユースも行われています。日本では積極的に推進されていませんが、サントリーさんはどのような見解をお持ちでしょうか」

横井氏「ドイツがデポジット制の先進国で回収率そのものが向上したというデータは確認しています。ただ、デポジット制を導入・運用する労力と見合うかはまだ試験中の段階。加えて、日本ではすでに高いリサイクル率が実現されているなどの事情もあります。私個人としても動向を注視したいと考えています。」

(取材・TEXT:藤冨啓之 企画・編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!