閉塞感をテーマにしたシリーズの第3回は教育現場を取り上げます。第1回では若者たちに欠如する自己効力感が、第2回では母親たちに押し付けられる「序列化されたダイバーシティ」が社会全体の閉塞感につながっている点を指摘しました。そして、そのどちらも教育現場である学校と密接に結びついています。

文部科学省の「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子どもたちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申)」にも日本の学校教育が直面している課題として「学校では『みんなで同じことを、同じように』を過度に要求する面が見られ、学校生活においても『同調圧力』を感じる子供が増えていったという指摘もある」と言及しています。ここにおいても「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」という概念は突破口になりそうですが、データは何を物語っているのでしょうか?

今回は「特別支援学級」の増加を切り口に分析してみたいと思います。

前出の文部科学省の資料は、「今日の学校教育が直面している課題」として、「子供たちの多様化」を挙げています。その中でも最初に指摘されているのが「特別支援学校や小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の増加」です。

文部科学省によると、特別支援学級とは「小学校、中学校等において障害のある児童生徒に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために設置される学級」であり、「対象障害種」として「知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者、弱視者、難聴者、言語障碍者、自閉症者・情緒障害者」が挙げられています。

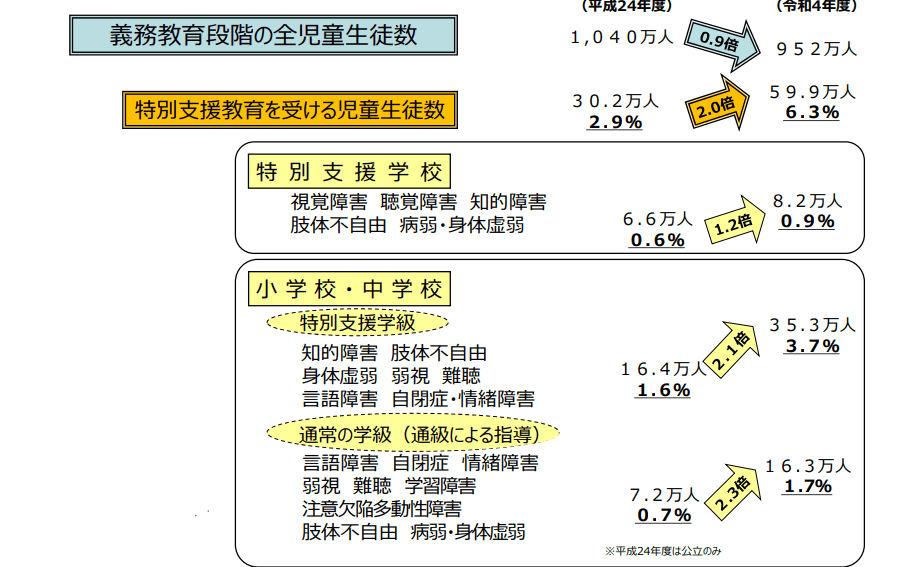

文部科学省が2023年に公表した資料「特別支援教育の充実について」によると、2022年の義務教育段階の全児童生徒数は約952万人で、2012年の約1,040万人の0.9倍に減少しています。

それに対して、特別支援教育を受ける学生は2022年に約59.9万人で、2012年の約30.2万人から約2倍になりました。特別支援学校の在籍生徒の増加率は1.2倍に留まりますが、小中学校の特別支援学級の在籍生徒は2.1倍、通常の学級で支援を受けている生徒は2.3倍になりました。

※出典:文部科学省「特別支援教育の充実について」

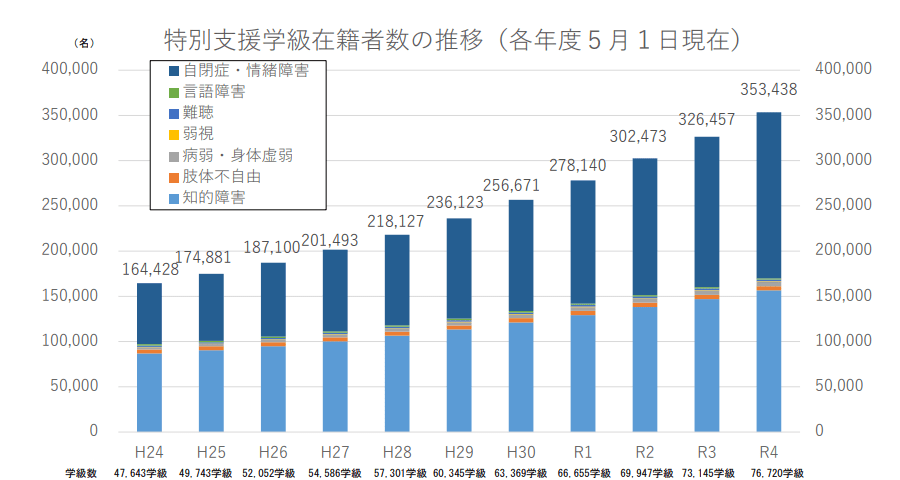

特別支援学級の中で占める割合が高いのが「自閉症者・情緒障害者」で、2006年にはわずか7,000人あまりでしたが、2019年には7万人を超えました。グラフを見ても「自閉症・情緒障害」が特別支援学級の児童生徒数を急増させていることが分かります。そして、その背景にあるのは、「自閉症・情緒障害」に含まれるとされる「発達障害」の急増です。

発達障害が教育現場に浸透するきっかけとなったのは、2002年に文部科学省が初めて行った「通常の学級に在籍する特別な教育支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」といわれています。

同じ調査は10年後の2012年にも実施され、「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある児童生徒は全体の6.5%」という調査結果は全国紙でも大きく取り上げられ、社会全体の発達障害に対する認知は一気に向上しました。そして、それからさらに10年後、2022年に行われた調査では小中学生全体の8.8%が「発達障害の可能性がある」との驚くべき結果が明らかになりました。

但し、注意すべきなのは文部科学省の調査は「発達障害のある児童数」を特定することを目的とはしていないという点です。そもそも発達障害とは、厚生労働省によると「広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など、脳機能の発達に関係する障害」と定義されています。それに対して、前出の調査は「学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒数」の実態を把握するためのものです。決して小中学生全体の8.8%が「発達障害」と特定された訳ではないのです。

しかし、こうした調査により、教師が生徒を、親が子どもを見る視点が大きく変わったことは確かでしょう。前出の調査を実施した有識者会議の座長である宮崎英憲氏(東洋大学名誉教授)は、通常の学級に在籍する特別な教育支援を必要とする児童生徒の割合が2012年の6.5%から8.8%に増加した理由について「特定することは困難であるが、通常の学級の担任を含む教師や保護者の特別支援教育に関する理解が進み、いままで見過ごされてきた困難のある子供たちにより目を向けるようになったことが一つの理由として考えられる」と分析しています。確かに、周りと異なる行動をとる子どもを観察したり、コミュニケーションがとりづらいと感じる同僚に接したりすると、「もしかして発達障害なのでは?」と安易にレッテルを貼りそうになる自分に気付くこともあります。

社会的な認知の広がりに加えて、昭和大学医学部精神医学講座主任教授である岩波昭氏は、発達障害が急速に注目を集めるようになった背景にあるのは、社会全体の「仕事の管理化」が進んでいることだと指摘します。発達障害の人たちの受け皿になっていた事務処理に特化した部署はすべてアウトソーシング化され、小さな個人店舗はすべてマニュアルで管理されるチェーン店になり、発達障害が顕在化しやすい社会になっているというのです。

ここにも見え隠れするのが、第2回で指摘した、すべてを経済的な成果や強い組織作りに引き直す社会的な潮流です。

「発達障害の可能性がある」子どもたちの受け皿として急増する特別支援学級、文部科学省は、特別支援級の制度趣旨として以下の点を挙げています。

障害者の権利に関する条約とは、2006年に国連が採択し、2014年に日本が批准をした、障害のある人たちの権利を保障するための国際条約です。インクルージョン研究者の野口晃菜氏によると、インクルーシブ教育とは「多様な子どもたちがいることを前提とし、その多様な子どもたち(排除されやすい子どもたちを含む)の教育を受ける権利を地域の学校で保障するために、教育システムそのものを改革していくプロセス」のことです。

野口氏の定義に照らすと、特別支援学級とインクルーシブ教育は矛盾するようにも思われます。実際、東京大学バリアフリー教育開発研究センター・センター長の小国喜弘氏は、特別支援学級は「事実上の分離教育」だと指摘します。

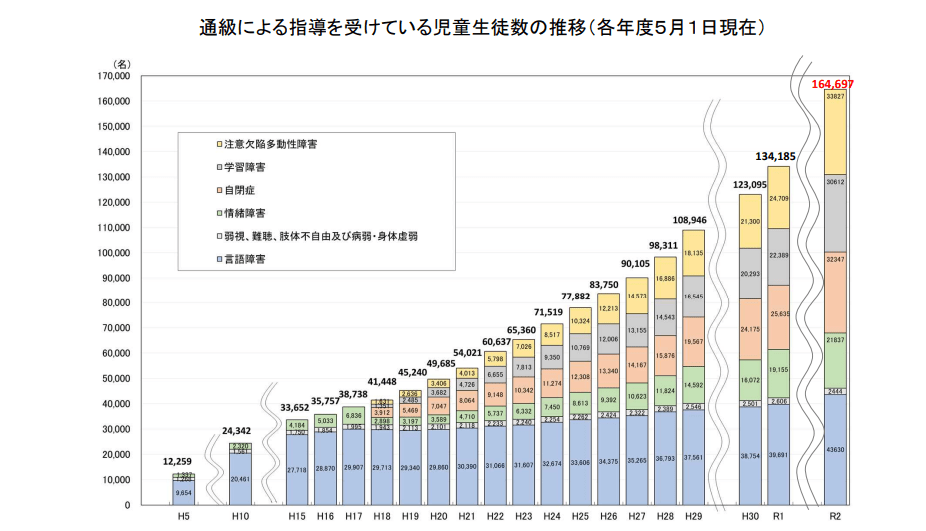

しかし、子どもたちや親が「分離教育」を選ばざるを得ない背景には、通常学級で障害のある子たちが一緒に学ぶ場合の支援の限界があることも忘れるべきではないでしょう。前出の「特別支援教育の充実について(文部科学省)」によると、「通級(通常学級)による指導を受けている児童生徒数」は1993年は12,259人でしたが、2020年には164,697人と約13倍に増加しました。

その上、2018年に文部科学省は通級による指導を受ける児童生徒数について、個別の教育支援計画の作成を法令上義務付けしました。多様な子どもたちが1つの学級にいることが「インクルーシブ教育」だとすれば、ただでさえ疲弊している教員たちにさらなる責任を負わせることになるのです。

※出典:文部科学省「特別支援教育の充実について」

社会が求める生産性向上、効率重視、成果主義は、数十年前には認知されていなかった発達障害を顕在化させ、結果として分離や序列化が進んでいます。他方、教育現場ではそれとは真逆の「D&I」という理想だけが一人歩きしており、その間にいる教員たちは行き場を失っています。

それは「『自主的になれ、自ら進んで行動しろ』と命令しながらも、事務手続きを増やし、ソフトウェアによる労務管理を強化し、従業員に自主的に行動するのを禁じている」(ダニエル・コーエン著『経済成長という呪い~欲望と進歩の人類史』p167)現象と似ています。

さらには、「子どもはそれぞれ違っていい」と言われながらも、より社会的に価値を提供できそうな子どもを育てる圧力を受け、SNSで絶えず他の家庭や子どもと比較しつづけることで子育てを楽しめない母親たちとも重なります。

こうした2つの矛盾したメッセージを同時に受けることで心理的なストレスを受けたり、混乱したりする現象を「ダブルバインド(二重束縛)」と呼びます。日本社会のさまざまな場面に存在するダブルバインドが言いようもない閉塞感の根底にあるのかもしれません。

最終回となる次回は、社会全体の閉塞感をなくすことはできないとしても、個人や身近な人たちと取り組める閉塞感を緩和する方法について考えてみたいと思います。

書き手:河合良成氏

2008年より中国に渡航、10年にわたり大学などで教鞭を取り、中国文化や市況への造詣が深い。その後、アフリカのガーナに1年半滞在し、地元の言語トゥイ語をマスターすべく奮闘。現在は福岡在住、主に翻訳者、ライターとして活動中。

(TEXT:河合良成 編集:藤冨啓之)

・「発達障害の農政がある小中学生は学級に8.8% 文科省調査」|NHK首都圏NEWS WEB|

・学校で「発達障害」の子どもが急増する本当の理由~特別支援学級に入る児童・生徒は10年で倍増|東洋経済ONLINE|

・発達障害は病気ではなく「脳の個性」治すべきものではない|日経ビジネス|

・国連が日本政府に勧告「障害のある子どもにインクルーシブ教育の権利を」|Yahoo!ニュース|

・通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について|令和4年12月13日|文部科学省初等中等教育局特別支援教育課|

・特別支援教育の充実について|文部科学省初等中等教育局特別支援教育課|

・特別支援教育の現状|文部科学省|

・「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子どもたちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申)|文部科学省|

・「経済成長という呪い~欲望と進歩の人類史」(ダニエル・コーエン著、林昌宏訳 東京経済新報社、2017年)メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。