2021年2月に日本財団が行った「18歳意識調査」によると、50.4%がコロナ禍で「閉塞感を感じている」と回答しました。コロナ真っ盛りの時期、どこにも行けない若者たちの2人に1人が閉塞感を感じていたのは特に不思議なことではないでしょう。

では、新型コロナが5類に移行し、行動制限もなくなった今、社会に立ち込める閉塞感はなくなったのでしょうか?

かつて私は10年ほど中国に住んでいましたが、帰国のたびに中国に住んだことがない友人たちには「大変でしょう?」とねぎらわれたものです。おそらく、中国の政治的な状況を考慮すると、日本で生活するより「はるかに閉塞感があるのでは」という心配だったんだと思います。しかし、あくまでも個人的な感覚ですが、当時の中国よりも「今の日本の方が閉塞感がはるかに大きい」と感じます。そして、それはコロナ禍かどうかとはあまり関係ない気がするのです。

日本人である私が日本で生活するのは中国よりもはるかに便利ですし、日本では多様な価値観を受け入れる前提があるはずなのに、この閉塞感はどこから来るのだろう、というのがこの記事の出発点です。

閉塞感とは、「自らを取り巻く状況を打開しようとしても打開できずにもがき苦しんでいる状態、先行きの見えないさま」と定義できます。そのため、閉塞感の有無やレベルは「先行きが見えるかどうか」「未来に希望が持てるか」どうか、という軸でまず分析されることになります。

例えば、上述した2021年2月の調査時点でコロナ禍はいつまで続くか分かりませんでした。そのため、先行きの見えないコロナ禍で若者たちは閉塞感を感じたという訳です。また、職場の閉塞感は「年齢を重ねても昇格できず、仕事も給料もかわらない」という先行きが見えない状態から引き起こされると分析されます。そして、先行きが明るいかどうかは、「仕事があるか」、「収入が増えていくか」という経済的な指標で往々にして判断されます。

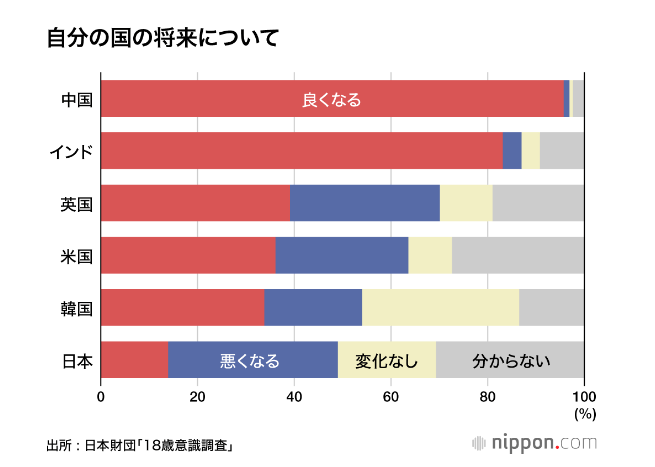

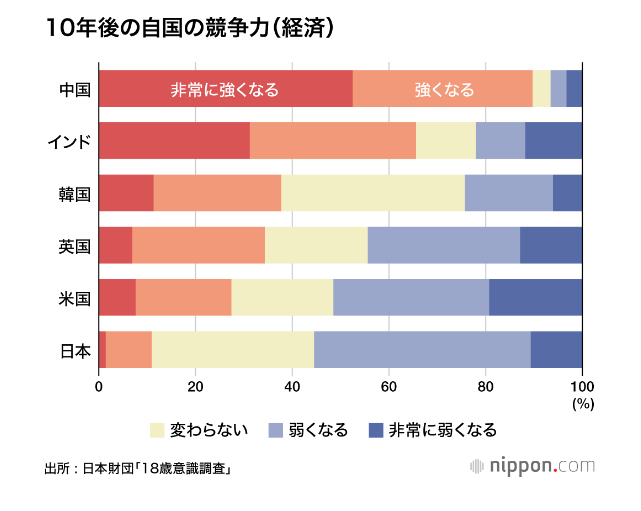

実際、日本財団が日本、米国、英国、中国、韓国、インドの6カ国6,000人の若者を対象にした2022年2月の「18歳意識調査」によると、中国では95.7%が「自分の国の将来は良くなる」と考えており、約2人に1人が「10年後の自国の経済競争力」が「非常に強くなる」と回答しました。

それに対して、日本で「自分の国の将来が良くなる」と答えたのはわずか13.9%であり、逆に「悪くなる」と答えた人は35.1%でした。また、「10年後の自国の経済競争力」が「非常に強くなる」と回答したのはわずか1.4%、「強くなる」も9.5%にとどまりました。

こうしたデータを元にすると、私が個人的に中国でかつて感じ、今日本で感じている感覚の違いが説明できるように1つの根拠になるようにも思えます。

※出典:日本財団「18歳意識調査」

ただ、気になるデータがあります。中国の国家統計局が2023年5月16日付で発表したデータによると、4月の全国の都市部の失業率は5.2%で、中でも突出しているのが若年層でした。16~24歳の都市部失業率は20.4%に達したのです。ちなみに前出の意識調査が行われた2022年2月の16~24歳の失業率は15.3%でした。それに対して、日本の2023年4月1日現在の大卒就職率は97.3%(2022年は95.8%)だったのです。

実際、私が中国にいた2008年~2018年においても、大学を卒業しても就職できない新卒は山ほどいましたが、それでも社会全体を陰鬱な閉塞感が支配している感じはなかったのを肌感覚として覚えています。

こうした客観的なデータと前出の意識調査を比較すると、矛盾を感じざるを得ません。中国の若者たちが日本とは比べものにならないほどの高い失業率の中でも将来が「良くなる」と答えているのは、彼らが嘘をついているのか、データが改ざんされているのかと考えたくなります。あるいは、別の可能性として日本の若者たちとは全く違うレベルで「良くなる」と答えているかです。

つまり、簡単にいえば日本の若者たちは悲観的であり、中国やインドの若者たちは楽観的なのかもしれない、という可能性です。もし、就職率が100%近くても「将来が良くなる」と思えない日本人の若者たちを中国やインドに連れて行ったら意識調査の結果は一体どうなるのか、とさえ不安になります。

ここに至って、一つの仮説が生まれます。確かに日本の閉塞感は経済状況の「客観的」な見通しと一定の因果関係はあるものの、状況をどう捉えるかという「主観」に大きく依存しているのでは、ということです。データを基にいくら説得されても不安なものは不安、息苦しいものは息苦しい、閉塞感はやはり「感覚」なのではないでしょうか?

ここで冒頭で紹介した閉塞感の定義に戻ってみたいと思います。閉塞感とは、「先行きが見えない」だけでなく、「現状を自分の力で打開できない」ゆえに生じる感覚です。つまり、極端にいえば、状況がどれだけ八方ふさがりでも「何とかなる」と思えないと閉塞感に支配されることになり、それが伝染していけば、社会全体が閉塞感に覆われてしまいます。

私が中国にいた10年間、ITが中国社会を大きく変化させました。中国のどこにいっても必ず目にするのは「電脳城」と呼ばれるパソコンや周辺機器のありとあらゆる部品を扱い、修理する個人商店がひしめく巨大雑居ビルでした。そこには「山寨(さんさい)」と呼ばれるノーブランドの模倣品が公然と売られていました。

「山寨」とは、山に囲まれた砦で、『水滸伝』において政府の支配を逃れて山の中に立てこもっている山賊から転じて使われるようになった言葉です。模倣品やコピー品が法的に許容される訳ではありませんが、当時「山寨」によって、誰もが安く部品や製品を生産、仕入、販売、修理することができたため、大学を卒業しても就職できない若者たちが「なんとかのし上がってやろう」という気概を持って、個人店主として店を営んでいたことを思い出します。そのため「電脳城」には閉塞感はみじんもなく、むしろ活気とエネルギーに溢れていました。

ここで言いたいのは、非合法な方法に訴えてでも現状を打開しようとすることを肯定することではもちろんありません。今、日本社会の閉塞感の根底には客観的な見通しの良し悪しよりも、「自分の力で何とかなるとは思えない」というような「自己効力感」の欠如のような気がします。

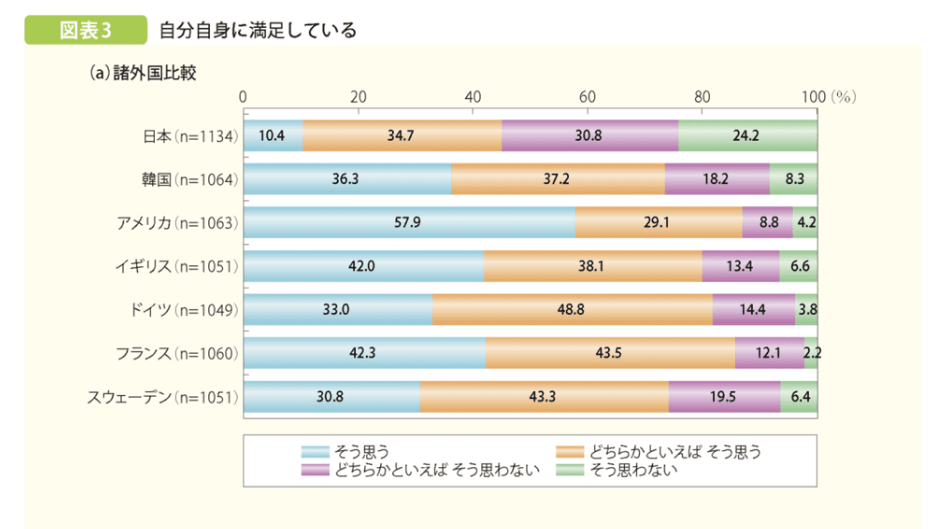

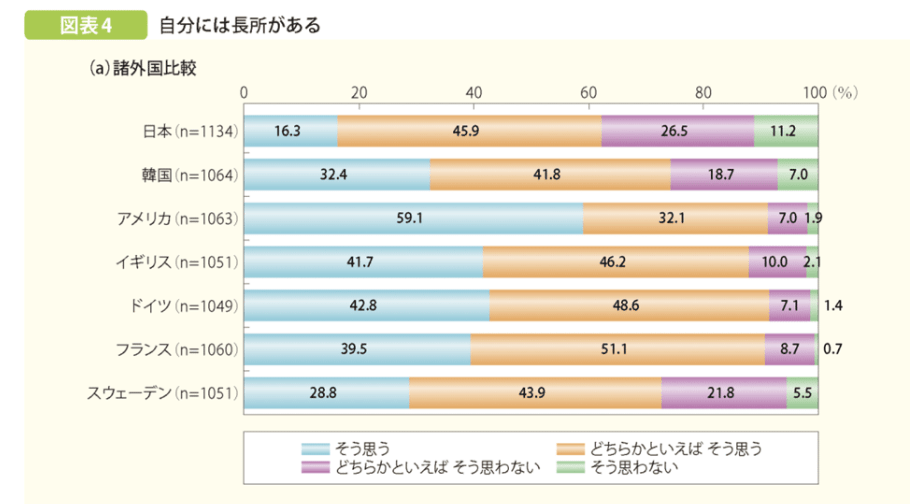

この点で注目に値するのが内閣府が発表した『子供・若者白書』です。

韓国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデンの13歳~29歳までの男女を対象に行われた令和元年度版の資料によると、日本の若者は、他の国の若者と比べて、「自分自身に満足(10.4%)」していたり、「自分に長所がある(16.3%)」と感じていたりする者の割合が最も低いことが明らかになりました。また、「自分は役に立たないと強く感じる」に「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合も51.8%に上りました。

こうしたデータからも、日本の若者たちが自分の力を信じて「やってみよう」という気概をなかなか持てず、閉塞感を感じている背景を垣間見ることができます。

※出典:子供・若者白書(令和元年版)

今回は日本社会の閉塞感の根底には、単に社会の経済状況が悪化しているというだけでなく、それをどう捉えるかという主観、自己効力感が大きく関係しているのでは、という仮説を検証しました。

次回はさらに踏み込んでダイバーシティや多様性が強調され、解決策のオプションが複数あるように思える社会であるにもかかわらず、私たちの自己肯定力がいまいち上がらない理由について踏み込んでみたいと思います。

書き手:河合良成氏

2008年より中国に渡航、10年にわたり大学などで教鞭を取り、中国文化や市況への造詣が深い。その後、アフリカのガーナに1年半滞在し、地元の言語トゥイ語をマスターすべく奮闘。現在は福岡在住、主に翻訳者、ライターとして活動中。

【参考資料】

・特集1日本の若者意識の現状~国際比較からみえてくるもの~|内閣府|

・息の詰まる職場・職場の閉塞感はどこからやってくるのか?|東洋経済|

・日本財団「18歳意識調査」第35回テーマ「コロナ禍とストレス」を実施|日本財団|

・閉塞感の中で生きるニッポンの若者ー18歳意識調査:「将来良くなる」13.9%|nippon.com|

・中国の大学新卒「就職戦線」かつてなく厳しい訳|東洋経済|

・国家统计局回应青年人失业率上升|环球网|(TEXT:河合良成 編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。