目次

社内外のデータを活用し、社員一人一人がデータを分析するいわゆるBIツール第3世代の代表格であるセルフサービスBIの登場により、企業のビジネス判断速度は加速してきた。その一方で、分析の元となるデータをどのように情報システム部門が収集・管理していくか、利用部門に対してどれだけ迅速にデータを共有できるか、また利用部門は得られたデータに対し適切な集計分析を行えるのかといった点は、未だ多くの企業で課題として残っているのが現状であり、昨今の全社的なDXの取り組みで再注目されている。

本セミナーでは、セルフサービスBIツールとして多くの企業への導入実績を誇るマイクロソフトの「Power BI」と、データ分析基盤として国内トップシェアであるウイングアーク1stの「Dr.Sum」の連携について、小売業における店舗のPOSデータの集計・分析を例に、具体的なデモを交えて詳しく紹介された。

数多くのセルフサービスBIが日本国内でも台頭し、企業におけるデータ活用は徐々に進んでいる。同時に、データの分析・可視化に対するニーズが拡大するにつれ、できること・できないことが明確になりつつあります。このときの鍵になるのは「データ分析基盤」、すなわち「データベース」だ。

ウイングアーク1stが提供するデータ分析基盤「Dr.Sum」は、2022年5月26日よりMicrosoft Power BIとの連携を可能になった。「Dr.Sum×Microsoft Power BI」の連携が、企業のデータ活用にどのような可能性をもたらすのか。この日開催されたウェブセミナーを振り返っていく。

日本マイクロソフト株式会社

Power BI CAT (Customer Advisory Team)

Senior Program Manager

帥 暎琦(スイ エイキ)氏

プログラムは3部構成。第1部「Microsoft Power BIが目指す未来」では、日本マイクロソフト株式会社Power BI CAT(Customer Advisory Team)所属、Senior Program Managerの帥暎琦氏が、Power BIの概要を解説しつつ、Power BIで作成した「レポート機能」を紹介。

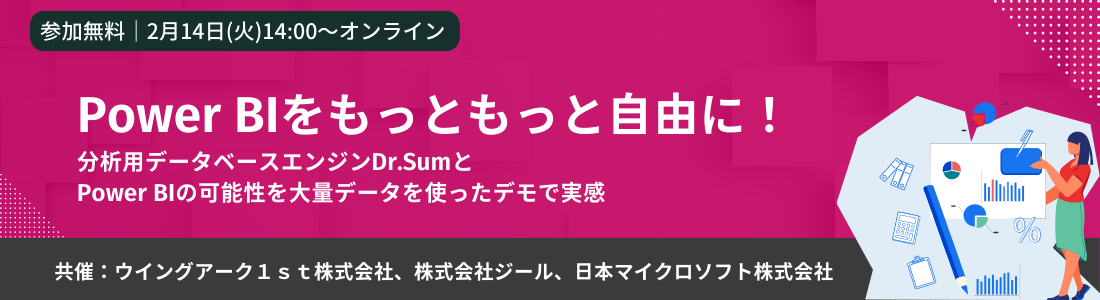

「Power BIとは」(ウェブセミナーの共有Power BIレポート兼スライドより)

「Power BIは、Microsoftが開発したデータ可視化ツールです。ガートナーが発表した『Magic Quadrant』(2022年3月)によると、Power BIは15年連続で『Completeness of Vision(ビジョンに対する完成度)』『Ability to Execute(実行力)』のいずれにおいても高評価で、同業界のリーダーの一社とされています。米国フォーチュン誌が選ぶ全米上位500社『Fortune 500』によると、Fortune 500に掲載された企業の97%がPower BIを採用しているとされています。ユーザー数も増加傾向にあり、グローバルで圧倒的なNo.1として市場をリードしています。」

帥氏は第1部の中で、「Do more with less(少ない労力でより多くのことを)は、Microsoftの理念であり、今のDXの流れにも適した言葉です。Power BIでそれを実現していきたい」「ユーザーを増やすには、より多くの方に付加価値の高い業務に専念してもらう必要があり、Microsoft Officeに使い慣れたユーザーをPower BIにも取り込みたいと考えています。」「Power BIは、すでに十分に使いやすいツールだと自負していますが、よりユーザーフレンドリーに使い勝手を向上させていくことを目指しています。将来的には、文書作成はWord、プレゼンテーションはPowerPoint、アナリティクスはExcelとPower BIという考えが定着してくることに期待しています。」と述べ、さらに次のように続けた。

「Power BIには今後、ChatGPTのような機能も搭載されていく予定です。例えば、データを取り込んだ後、次に何をすべきか分からないユーザーに対して、サジェスチョンのような機能が提供されることも増えていくでしょう。ユーザー数が増加することは企業の競争力向上に貢献しますが、同時に、IT部門によるガバナンスが重要になってきます。end-to-endで処理できる仕組みが必要になっている中、エンタープライズ型セルフサービスBIの浸透がポイントとなってきます。Microsoftは今後もこの分野に積極的に投資を続けていくことが決まっており、近々大きな動きがあることにご期待ください。」(帥氏)

最後に、帥氏は「課題は、まだデータカルチャーの形成が不十分な企業をどのように支援するかです。Microsoftは、Power BIを通じてデータカルチャーの形成に貢献することで、この課題に取り組みたいと考えています」と話しました。

第2部「社内データをあなたにつなぐDB、Dr.Sum」では、ウイングアーク1st ビジネスディベロップメント室 室長の田﨑早瀬が、Dr.Sumについて解説した。

ウイングアーク1st株式会社

Data Empowerment事業部 ビジネスディベロップメント室 室長

田崎 早瀬

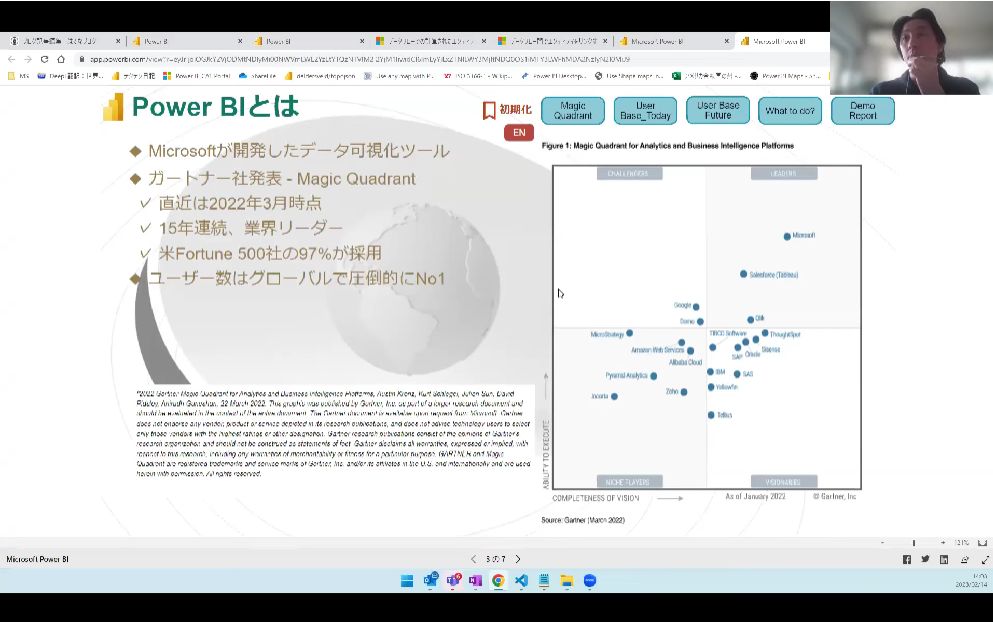

田﨑は、最初にIPAの「DX白書2021」の調査結果を共有し、「企業のデータ整備・管理・流通の課題」を見ると、いくつかの項目で日本企業・米国企業に顕著な違いが見られました。これらはいずれも日本企業が米国企業に“負けている“項目です。同時にそれらは、先ほど帥氏が『データカルチャーの形成がまだ不十分』と指摘することの証左かもしれません」と推測した。

「データ活用の課題」(ウェブセミナーの共有スライドより)

「自演社的なデータ利活用の方針や文化がない」「データを収集する仕組みがない」「データ管理システムが整備されていない」「予算の確保が難しい」「人財の確保が難しい」「既存システムがデータの利活用に対応できない」など、これら課題が解決された理想の状態とは何なのか。田﨑はそれを「誰もが欲しいときに欲しいデータが手に入る状態」と表現する。

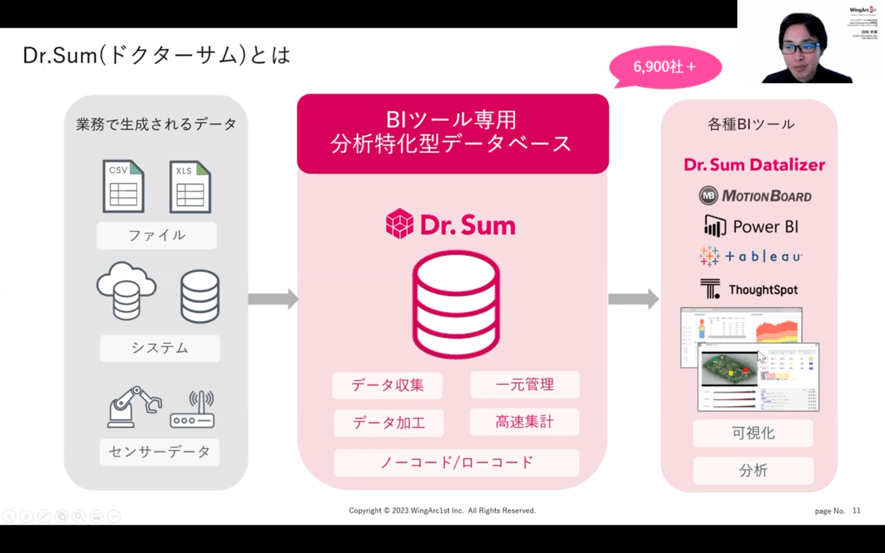

「多くの企業におけるシステムは『どこにデータがあるか分からない(データがシステム・部門に散在)』『データとデータを組み合わせるのが大変(形式の異なるデータを加工する手間)』『IT部門への負荷集中(IT部門がデータ・分析結果を提供している)』という課題を持っているのが現実だと思います。Dr.Sumはそのような現実と、理想のギャップを埋めるBIツール専用分析特化型データベースです。お客様の業務で生成される各種データは全てDr.Sum上で収集・一元管理・加工・高速集計が行え、かつ、ノーコード/ローコードでの運用が可能です。そして、それらデータはMicrosoft Power BIをはじめとするBIツールと連携し、可視化・分析を促します」(田﨑)

田﨑はDr.Sumの特徴として「特許取得の独自技術によるデータの“高速集計”」「ノーコード/ローコードでもデータベースに格納可能な構造化データに仕上げる“簡単構築”」「データベース機能の他、BIツールとしてもインターフェイスも提供」の3つを挙げた。

「Dr.Sum(ドクターサム)とは」(ウェブセミナーの共有スライドより)

さらに田﨑は、BIツールでデータを可視化するためには「前処理」が重要で、その比重は「8割ほど」と、実践のポイントを示した。

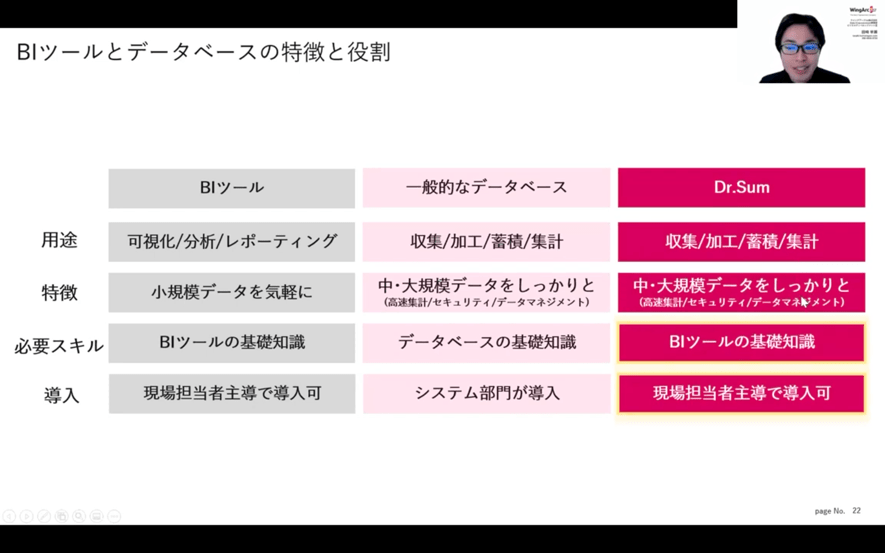

「収集データは事前加工・蓄積・事後加工といった前処理を経て、分析・可視化できる状態に整えられます。一般的なBIツールでもそれら前処理を行えるため、スモールスタートならばそれら製品でも十分かもしれません。しかし活用の幅を拡張するためにデータの種類を増やしたり、より大量なデータを処理したりする場合、一般的なBIツールだけでは途端に運用が難しくなります。例えば、『大規模データのインポートができない』『インポート作業が手間』『手作業が発生』『どのデータを活用していいか分からない』といったケースが発生することもあるでしょう。Dr.Sumはそれらの前処理を得意とするデータ分析基盤です。一般的なBIツールと一般的なデータベースの間には“見えない壁”のようなものが存在しますが、Dr.Sumならそれらの壁を取っ払えます」(田﨑)

「BIツールとデータベースの特徴と役割」。一般的なBIツールと一般的なデータベースは用途が異なるため、連携させようとすると“壁”が立ちはだかる(ウェブセミナーの共有スライドより)

第3部「分析用データベースエンジンDr.SumとPower BIをつないだデモの紹介」では、株式会社ジール ビジネスディベロップメント部 コンサルタントの栗原和音氏が、Dr.SumとPower BIの相性について言及した。

株式会社ジール

ビジネスディベロップメント部 コンサルタント

栗原 和音 氏

まずは企業の導入支援を行う立場から「Power BI」ユーザーの特徴を以下のように解説する。

「MicrosoftではPower BI Desktopを無償提供しています。BIの可視化のもとになるデータソースはすでに会社内に大量にあるCSVファイル・Excelファイルが中心で、PoCでサンプル画面を1〜2画面作成するなど、導入障壁は低いといえるでしょう。またMicrosoft提供のSharePointリストのデータを Power BI レポートに変換するなど活用の幅も広がります」(栗原氏)

以上を踏まえ栗原氏は「Power BIは業務部門だけで“データ活用の第一歩”を踏み出しやすい」としつつも、他方で大きな課題が立ち塞がることを指摘する。それは「CSVファイルのデータを参照する」ことによる下記の問題だという。

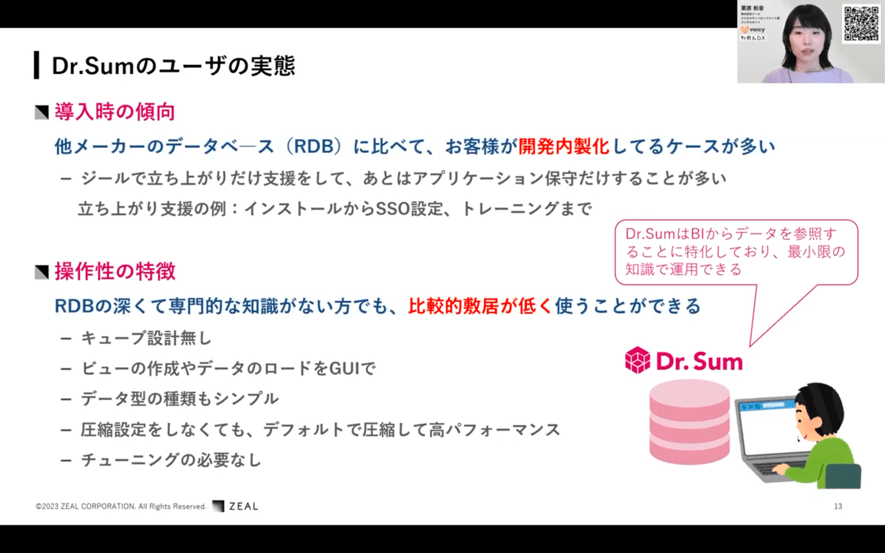

「Power BIに限らずセルフサービスBI全般にいえることですが、CSVファイルを参照するデータ活用では“手間をかけて間違った意思決定”をしてしまうことがたびたび起こり得ます。より高効率・広範囲にデータ活用をするためにはやはりデータベースが不可欠ですが、業務部門がそれを構築するのは難しく、またこれ以上システム部門へ負荷をかけたくないのというのが多くの企業の本音でしょう。そこで行き着くのが、『業務部門でも簡単に構築できるデータベース』へのニーズです。このニーズを満たすのが、Power BIとの連携が可能になったDr.Sumです。当社は、Dr.Sumの導入支援も行っていますが、Dr.Sum導入時の傾向として『他メーカーのデータベースと比べても、Dr.Sumユーザーはお客様自身が開発を内製化させているケースが多い』印象です。もともとDr.SumはBIからデータを参照することに特化しており、最小限の知識だけで運用できるようになっています。導入および運用に関する敷居の低さは、大きなメリットです」(栗原氏)

「Dr.Sumのユーザの実態」(ウェブセミナーの共有スライドより)

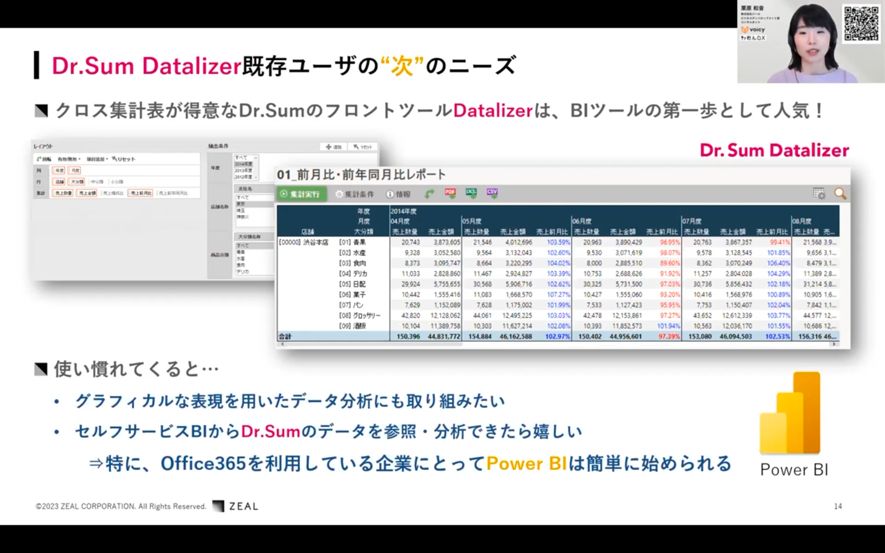

また栗原氏は、「Dr.Sum Datalizer」(クライアントコンピューターからMicrosoft ExcelやWebブラウザを利用して、事前に定義されている情報をもとにDr.Sum ServerまたはMotionBoard上のデータを集計・分析するためのアプリケーション)は、クロス集計表を得意する搭載機能の1つで、「BIツールの第一歩として人気の機能」だという。

ウェブセミナーの最後に、栗原氏はこうまとめた。

「Dr.Sum Datalizer既存ユーザの“次”のニーズ」(ウェブセミナーの共有スライドより)

「しかしDr.Sum ユーザーでもDatalizerに使い慣れてくると、『よりグラフィカルな表現を用いたデータ分析にも取り組みたい』『セルフサービスBIからDr.Sumのデータを参照・分析できたらうれしい』という次のニーズが生まれてきます。そうした声を上げるお客様の中でも、やはりOffice製品を利用されている企業はとても多い。Dr.SumとPower BIの連携は、数多くのニーズに応え得る“大きな可能“”になっているのではないでしょうか」(栗原氏)

(TEXT・取材: MGT 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。