そもそも、バスや車の自動運転は国土交通省により、レベル分けされている。それぞれのレベルの概要は以下の通りだ。なお、レベル1~2はドライバーによる監視、3~5はシステムによる監視だ。

レベル1

自動ブレーキや追従走行の支援

レベル2

レベル1技術の組み合わせ、高速道路での自動運転機能

レベル3

条件付自動運転(システムが全ての運転タスクを実施するが、ドライバーの対応も必要)

レベル4

特定条件下において完全自動運転

レベル5

完全自動運転(常にシステムが全ての運転タスクを実施)

大阪・関西万博(万博会場外)では、舞洲パークアンドライドの一部区間、淀川左岸線の一部区間にて、自動運転バス(レベル4)の運行を行っている。自動運転を行う淀川左岸線の一部区間は事実上、バス専用道路になっている。一方、舞洲パークアンドラインは完全な一般道だ。一般道における大型EVバスでの運転者を必要としない自動運転車(レベル4)では、国内初となる。

国内初のレベル4での自動運転にもかかわらず、なぜ、自動運転バスが目立っていないのか。それは、事故・故障が発生し、運行日が少ないからである。

4月28日、自動運転バスが舞洲の待機場に停車。運転士が離れた後に動き出し、コンクリート壁にぶつかった。けが人はいなかった。6月11日、舞洲パークアンドラインの自動運転バスの運行を担当するOsaka Metroは事故の原因を発表した。原因は自動運転システムから、車両側にデータを送る通信速度の設定ミスだった。事故の影響により、自動運転バスは休止していたが、6月25日から運行を再開した。

一方、淀川左岸線の一部区間でも自動運転を実施している。そのため、淀川左岸線を経由する新大阪駅発万博会場行きのシャトルバスに乗車することにした。時刻表を確認すると、自動運転での運行は1日2便(10時30分発・14時30分発)しかない。私は6月23日14時30分の便を予約した。

ところが、6月13日に新大阪駅~万博会場便を担当する阪急観光バスから「自動運転車両の変更」と題するメールが届いた。そのメールによると、自動運転バスは当面の間、車両点検を受けるという。私は阪急観光バスに返金を希望する旨のメールを送り、返金処理をした。

阪急観光バスが運行する自動運転バスの点検の原因はわからないが6月11日にOsaka Metroが行った発表への対応ではないか。

また、7月21日にはレベル2で営業運転中だった「舞洲万博P&Rシャトルバス」が縁石に接触する事故が発生。7月28日現在、当該車両と同型の3台は自動運転を取りやめて手動で運行している。大阪万博で自動運転バスを周知する機会は、想定よりもずっと少なくなってしまうのではないだろうか。

※筆者撮影「カメラとLiDAR(ライダー)で外部を把握する」

とはいえ、やはり、公道を走る自動運転バスには乗ってみたい。実はOsaka Metroでは、2024年10月1日から1年間、大阪市森之宮エリアにて、自動運転バスの実証運行を行っている。約1年間という長期間にわたり、商業運行を行う大型の自動運転バスは、三大都市圏の市街地では今回が初という。ただし、自動運転のレベルは「2」であり、レベル4の自動運転を見据えた実証実験となっている。

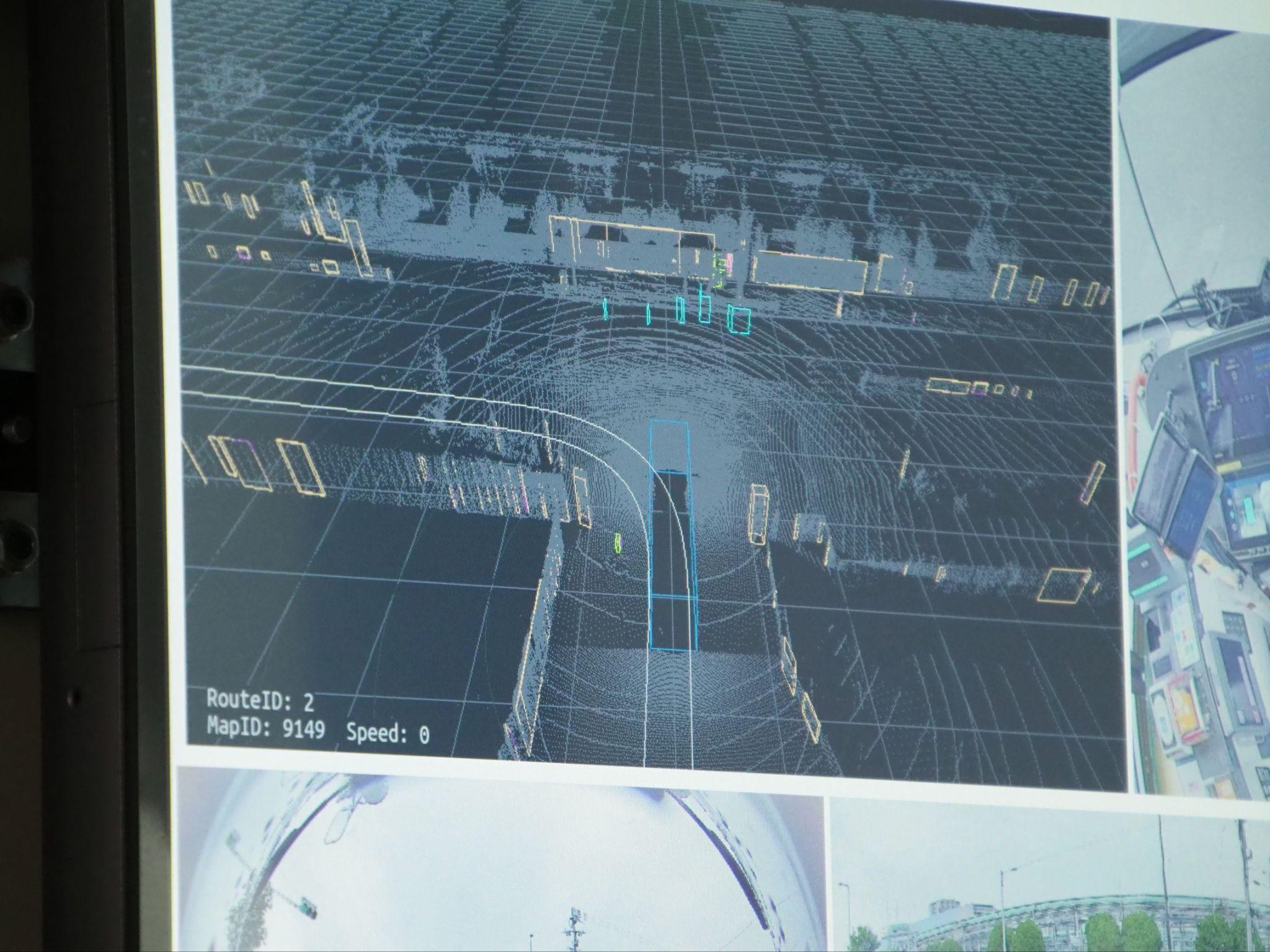

自動運転では外部の様子を把握することが大切だ。把握には「ステレオカメラ」「周囲監視カメラ」「LiDAR(ライダー)」を用いる。それぞれの役割は以下の通りだ。

ステレオカメラ:前面に2つのカメラを設置し、奥行きのある情報を把握する

周囲監視カメラ:巻き込みや車両周辺の歩行者を確認する

LiDAR:照射するレーザー光が物体に当たって跳ね返る時間を計測。そして、物体までの距離や方向を測定し、周辺を3次元で把握する。

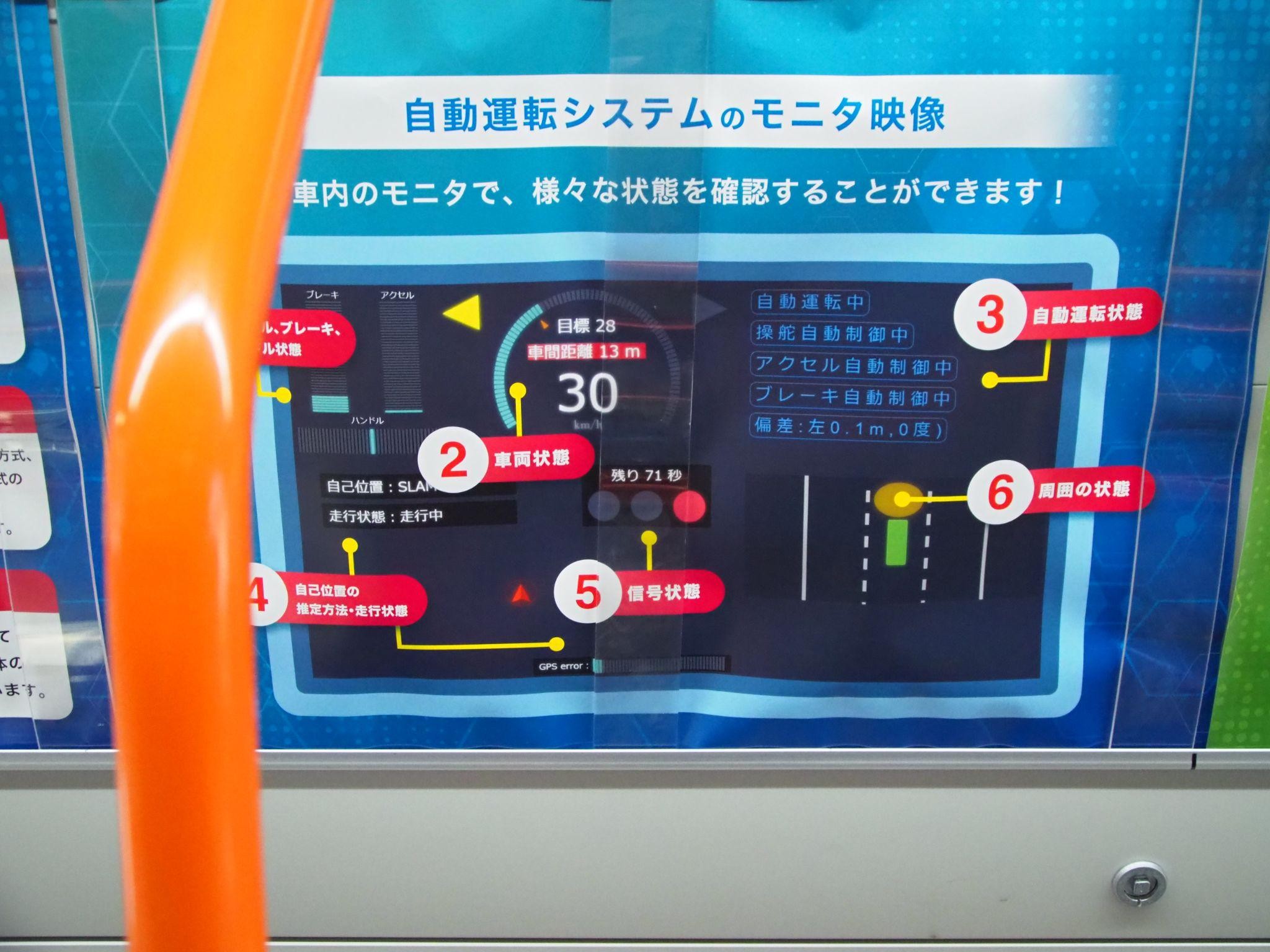

※筆者撮影「運転室、運転室後ろのモニターの見方を解説している」

そこで、京橋駅前から自動運転バスに乗車した。乗車したバスは、京橋駅前発森之宮一丁目行き「大阪城周回ルート」だ。森之宮の自動運転バスは、常に自動運転で運行されているわけではない。運転士による手動運転を入れながら、自動運転を行うスタイルだ。運転士後ろのモニターを見ると、カメラやセンサーによって、外の世界の認識していることがよくわかる。京橋駅前からしばらくは道が狭く、オール手動運転だ。

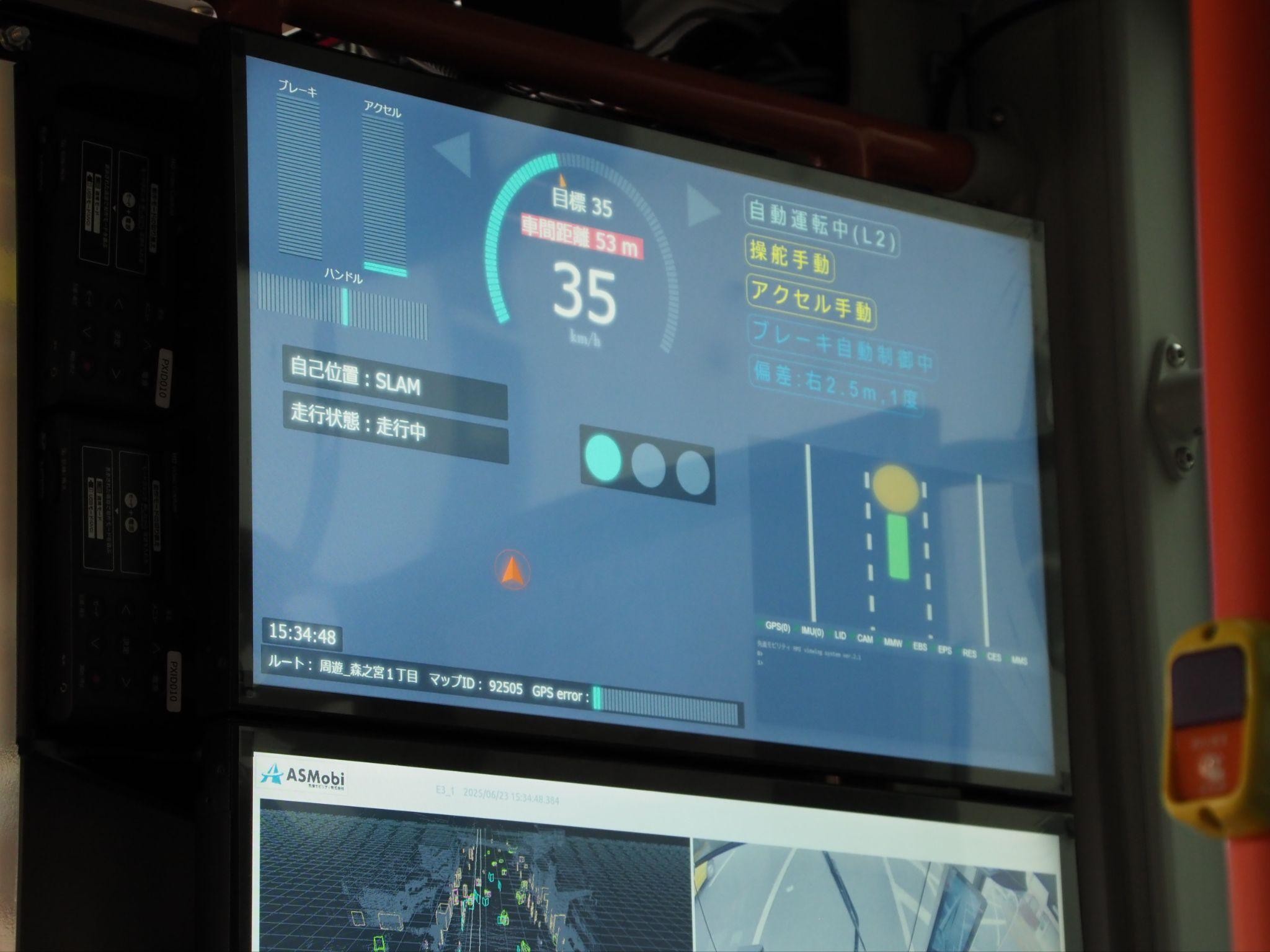

※筆者撮影「自動運転時の様子」

※筆者撮影「自動運転モード」

複数車線の道に出ると、自動運転モードに切り替わる。自動運転バスは路面電車のように決められたルートを通る。決められたルートはモニターにも表示され、線路のように白いラインが表示される。自動運転中は運転士はハンドルを持たず、フリーハンドな運転だ。交差点を曲がる際も、自動運転は継続される。

※筆者撮影「手動運転時は黄色で表示される」

とはいえ、走行車線にある車を避ける際は、手動運転にならざるを得ない。モニターを見ると、手動運転モードに入ったことがわかる。手動運転の頻繁は多い。大都会で完全な自動運転はまだまだ先のようだ。自動運転時のブレーキは少し強い。また、安全面を強く意識しているせいか、ブレーキのタイミングも少し早い。交差点通過時の注意信号で、ブレーキがかかり、慌てて運転士がアクセルを踏むシーンが見られた。

自動運転は天気にも左右される。私が乗車した日は小雨模様だった。雨だと道が滑りやすくなり、自動運転も影響を受ける。そのため、晴れの日よりも、手動運転を使う機会が多い。その他、興味深い点としては、高速道路の下はGPSが届きにくいため、オール手動運転になる。

京橋駅前から終着の森之宮一丁目に着き、そこで20分ほど時間調整。そして、別ルートで京橋駅前に16時41分に着いた。76分の自動運転の旅であった。

※筆者撮影「決められたコースが白線で表示される」

ところで、自動運転バスは電気バスだ。当然、エンジンの声は聞こえず、目を閉じると電車に乗っているように感じる。だから、余計に森之宮の自動運転バスが路面電車のように思えるのだ。

先述したように、現在の自動運転バスは路面電車に似ている。そのため、自動運転を本格採用するなら、バス専用レーンとバス優先信号の設置が必須だ。このうち、バス専用レーン自体は、大都市でよく見られる。しかし、バス専用レーンとの区別がつきにくく、一般車が我が物顔で走ることも珍しくない。一般車両が進入しづらいバス専用レーンの設置が肝だ。そうすれば、手動運転の機会も減るだろう。

自動運転では、どうしても交差点での一般車との接触が課題となる。路面電車優先信号のように、自動運転バスと一般車の交差点へ進入するタイミングをずらせば、安全性も増す。

私の提案と類似している例が、名古屋市の「基幹バスレーン」である。「基幹バスレーン」は道の中央部に設定され、レーンは色分けされている。平日7時~9時と17時~19時は一般車の進入が禁じられる。大阪市には、このようなバスレーンは存在しない。名古屋の「基幹バスレーン」で、自動運転バスの実証実験を行えば、どのような結果が得られるのだろうか。

(TEXT:新田浩之 編集:藤冨啓之)

鮮度の高い情報をお届けします!「データ・情報は生もの」がコンセプトのデータのじかん新企画「DX Namamono information」!ググって分かる、AIが集める情報だけでは絶対に分からないデジタル活用・DXに関する情報を、あなたに向けて全国の「体験者」の方々がご案内します!一次情報とニュースを合わせて読むと、自分事化や理解度アップも間違いなし!

本特集はこちらメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。