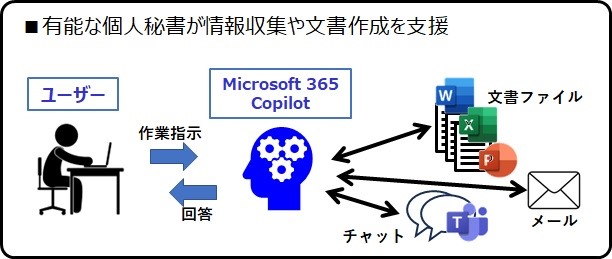

それではここで、生成AIがビジネスにどのように役立つかを説明しましょう

※図版:筆者作成

MS Copilotの機能

生成AIを、企業としてどのように導入するかについては、後ほど説明します。まず、オフィス勤務の多くの社員が、近々生成AIに触れる機会のある事例で説明しましょう。 図を見てください。企業では多くがWindows PCを利用していると思いますが、ビジネスソフトとしてMSのWordやExcel、PowerPointを使っている企業が多数派だと思います。現在、このOffice系ソフトはオンライン利用のMicrosoft 365になっていますが、OpenAIと提携してからCopilotという新機能を最近発表しています。簡単にその機能を紹介します

Copilot では、AIがWord上で直接文章を作成するため、編集の手間を省くことができる。またWordで作成された文章から要点をまとめたり、文法や表現力について改善してもらうことも可能となる。

Excelで作成したデータを、数秒でデータ解析が可能。例えば作成済みのExcelから、今後の売り上げ予測や、売り上げが落ちた原因なども、Copilot に質問することで、すぐに文章で回答ができる。

指定したWordファイルから、PowerPointのスライド資料を自動作成ができる。枚数の指定や表現を変えたり、グラフを使用するなどの要望を Copilot に指示することで、イメージにあった資料の修整が可能となる。

凄いですね、本当にこんなことができたら。面倒なオフィスワークも、かなり楽になりますね。いつからこの機能を使えるのですか?

2023年3月のCopilot発表時には、あと数か月程度とありましたが、日本語版に関してはもう少し遅れると思います。ただ2023年7月から日本でも利用可能になったChatGPT公式プラグインCode Interpreterを利用すれば、ChatGPT Plusに加入しているユーザーは同じような機能を使えます

例えば?

Code Interpreterは名前のようにプログラマー向けで、ユーザーインターフェース(UI)が一般人向けではないのですが、今までにない面白い機能があります。例えば、ExcelデータとWordの資料をクラウドにアップロードすると、一つの表にまとめてグラフ付きのPowerPoint資料を自動作成してくれます。Copilotが実現しようとしている機能を、UIが使いづらいですがすでに実現しています

そこまでビジネス資料を自動作成できるなら、大半のオフィスワークはAI任せでよさそうですね

ところがそうではありません。以前説明したように、LLMを基本とする生成AIは、単純な指示だけでは時々間違いを起こします。これは生成AIサービス名称がMSはCopilot(副操縦士)でGoogleがDuet(二重奏)としたように、生成AIには人間の指導が必要だとイメージさせるためと思っています

どういうことですか?

先ほどの図のタイトルに書いたのですが、CopilotやDuetは、あくまで優秀な秘書レベルだと思って利用すべきなのです。全能のAIではありません。ここは注意すべきところです。どんなに優秀な秘書や部下でも、時々間違いをします。同様に生成AIに作業指示をする際には、丸投げではなく背景説明や資料の場所、作業の進め方など細かな指示をすることで、アウトプットの質が向上して間違いも格段に減ります。さらに必ず回答はユーザーのチェックが必要です

ということは、自分が全く知らないような業務だとAIに渡せませんね

当面は、このような使い方になるはずです。MSがビジネス用AIをどのようなスペックで開発しているかによりますが、一度作業指示をすれば二回目以降は前回の指示を覚えていてデータを渡すだけで作業終了になるかもしれません

すごいなぁ。そうなると最初は出力チェックしていても、次第に丸投げになりますね。そういえば、かなり昔のExcelマクロが流行った頃、事務派遣の女性社員が作ったマクロがとても便利で部門全体で使用していたら、契約期間が終了して派遣社員が辞めてからバグが発覚して、誰も修正できずに大騒ぎになったことがありました。AIの作業だと、完全にブラックボックスなので、出力に間違いがあれば気がつくようにしておかないと危険ですね

その対策として、ChatGPTのようなLLMに、できる限り正しい回答をさせるための手法として、プロンプトエンジニアリングがあります。この手法を使うと、ChatGPTがどうしてそのような回答をしたのかを、順を追って説明させることができます。そうすればAIもブラックボックスにならないので、ビジネスとしても使い勝手がよくなるはずです。

今回も、また講義が長くなってしまったので、企業に生成AIを導入する方法やプロンプトエンジニアリングの説明は、次回にします

チクタク先生、この講座のテーマは企業が生成AIをどう使うかより、社員のビジネスパーソンの仕事が、どう変わりどう対応すべきかを主眼にしてくださいね

【第3回へ続く】

図版・著者:谷田部卓

AIセミナー講師、著述業、CGイラストレーターなど、主な著書に、MdN社「アフターコロナのITソリューション」「これからのAIビジネス」、日経メディカル「医療AI概論」他、美術展の入賞実績もある。

(TEXT:谷田部卓 編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

それでは、本稿のテーマである生成AIがビジネスパーソンの業務に対して、どのような影響を与えていくのかについて考えてみたいと思います

前回の話は、生成AIの活用によってITエンジニアの労働生産性が格段に向上することで、社会実装されるソフトウェアの機能向上のスピードがさらにスピードアップしていく、という話でしたね

そうです。このため、業務上ビジネスソフトを利用している多くのビジネスパーソンのオフィス環境は必然的に変化していくはずです。もちろんビッグテックの言いなりになって最新のビジネスソフトを次々と更新し続けると、莫大な投資が必要になります。また従業員たちが新しいビジネスソフトに追従し続けることができるかも問題になるでしょう

古い日本の大企業には、未だにIT音痴の社員が多いという話もありますからね

前回の講義で話しましたが、生成AIのビジネス利用は文章生成から始まっています。これはもちろん、生成AIが大規模言語モデル(LLM)から発達したので、自然な文章を生成できる機能が最も高いからです。最近、興味深い論文を見つけたので紹介しましょう。ここでは結論だけコンパクトにまとめますので、詳しくはオリジナルの論文(註1)を読んでください。

被験者444人に対して、ChatGPTを利用したライティングのオンライン実験を実施した。その結果は以下である。

●ライティングスキルの低い人は、ライティングの評定が向上し、かつライティング時間が大幅に短縮する。

●ライティングスキルの高い人は、ライティングの評定は維持し、ライティング時間は大幅に短縮する。

●スキルの低い人がChatGPTを利用した方が、もともとスキルの高い人が利用するより、労働生産性の上昇率が高い。

つまりChatGPT(生成AI)は、スキルが高い人より低い人の役に立つ、という結論となった。

まあこの結論に、意外性はあまりないですね。言われてみればそうだろうな、というところですか。それよりアメリカの研究者の着眼点と即応能力には驚きました

チクタク先生「問題は、この結論を企業経営者がどう捉えるかです。生成AIをビジネスに利用すると、社員の労働生産性が向上することは様々な検証によって確実になってきました。したがって、経営者は次のような経営判断が選択できるようになります。

(A)同じ仕事量を少ない社員数で実現できるので、社員を削減できる。

(B)同じ仕事量を少ない勤務時間で実現できるので、社員のモチベーション向上と雇用の維持が得られる。

日本は先進国の中でも労働生産性が低いので、率先してでも生成AIをビジネスに導入するべきだ、という話は経済界で多いですね。しかし、露骨に(A)のような経営方針となったら、社員は生成AIの導入に協力しないでしょう

日本企業は、正社員を簡単には解雇ができないので、(B)の方針が主流になるとは思います。しかし日本でも非正規労働者なら容易に解雇できます。初期導入で、生成AIが得意としている事務作業の作業効率が大幅に削減出来たら、それらの業務に従事している派遣労働者から、まず削減していくはずです。しかも生成AI導入による労働生産性の向上率は、単なるDX導入の数倍はあるはずです。日本でも、率先して生成AIを導入した企業と従来型の企業で、企業収益の差が広がっていくはずです

本当ですか?実際に生成AIを導入している日本企業はまだあまりないはずです。過去何十年間ITメーカーは、そう煽ってIT製品を売り込んできています。実際の成功事例が多数ないと、あまり信用できませんが

その言い分は、古典的な日本の大企業と同じですよ。ICTに弱いトップが多く腰の重い旧来の日本企業は、リスクを恐れて周りの様子を見ながら慎重にIT投資をする慣習があるので、IT後進国になっていったのです。もちろんITベンダーの口車に乗って、高額なITツールを導入して失敗する事も時々ありますが、それはICTに対する知見がないからでしょう。ここ数年、日本企業はDXを導入しろと政府からまで煽られてきましたが、その最大の成果は、社員としてIT人材を多数取込んだことです。つまり外部のITベンダーの言いなりから、ユーザー企業自らICTに関して判断ができるようになったのです

多少IT人材が社内に増えたとしても、やはりICTが専門である大手ITベンダーの方がICTには詳しいと思いますが

一般的には、そう思われているかもしれません。しかし現在の日本の大手ITベンダーは、昔と違って自社ブランドのICT製品を開発もせずに、外国製のITツールを輸入してローカライズするだけの輸入代理店にすぎません。製品開発もせずにユーザーとして使ったこともない外国製ITツールを、ユーザーに売り込むだけの企業なのです。ICTの動向や方向性などの知見は、ネットで調査できるユーザー企業と大差ありません。 だから生成AIのような前例がないテクノロジーが登場すると、大手ITベンダーはリスクを恐れて条件反射的に利用禁止にし、既存のITツールが売れなくなることを心配してしまうのです。どうすれば生成AIがビジネスの役に立つか、という発想をするITベンダーは日本に少ないのです

しかしITベンダーに対してひどい言い方ですね。少なくとも大手ITベンダーは輸入代理店だけでなく、受託開発やユーザー企業に技術派遣を売り込む人月商売もしていますよ。まあ確かにAIテクノロジーに関しては、研究所を抱えているITベンダーよりスタートアップ企業の方がはるかに目立つ動きをしていますが