第4次産業革命とは、インダストリー4.0とも呼ばれ、ドイツ政府が推進し、アメリカなど欧米各国で急速に人材育成が進む製造業に関する技術革新プロジェクトによって知られるようになった概念です。

に続く産業革命として位置付けられており、IoT(モノのインターネット)やビッグデータ、AI(人工知能)などの技術革新により産業に大きな変革をもたらすと言われています。

第4次産業革命を知る前に「第4次産業」を押さえておきましょう。まず、今までの産業の分類は下記になります。

| 第1次産業 | 農業・林業・水産業 |

| 第2次産業 | 鉱工業・製造業・建設業や電気ガス業 |

| 第3次産業 | サービス・通信・小売・金融・保険 ※1次2次産業に含まれない目に見えないサービス(無形商材)を提供する産業 |

本題の第4次産業とは、上記の産業分類の定義に当てはまらない新しいタイプの産業で、「情報通信・医療・教育サービス」などの知識集約産業が含まれます。

第4次産業の特徴は、主に技術開発を中心とした産業であり、物質やエネルギーの大量変化(消費)を伴わない点です。

また、分類が難しい産業もあります。例えば、第3次産業に分類されていた産業が技術革新によって大きく変化し、第4次産業に再分類される場合もあります。

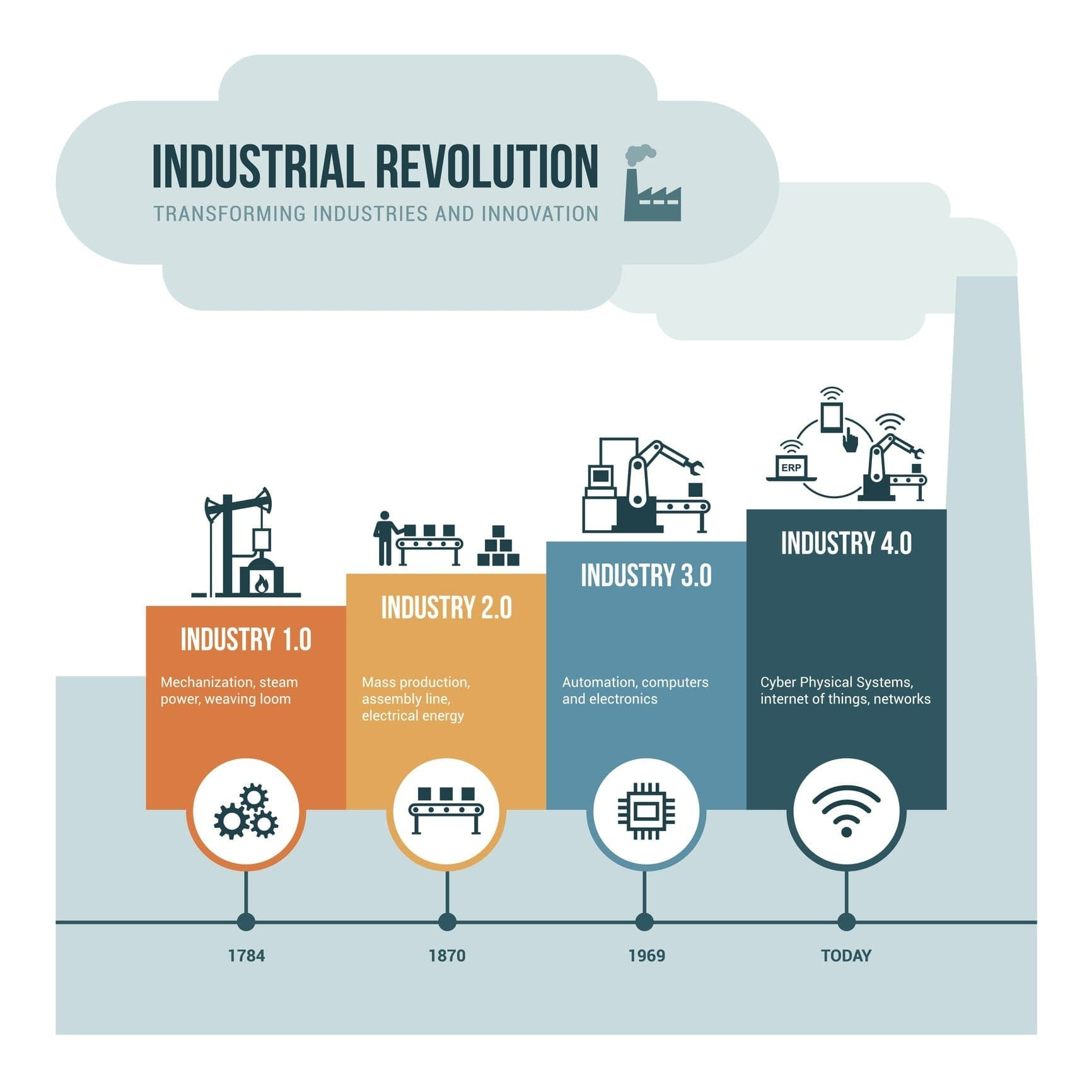

前章では第4次産業革命に関わる第4次産業について紹介しましたが、本章では産業革命の歴史について解説します。

上記の順で紹介しますので、産業革命の歴史を振り返ってみましょう。

産業革命は、18世紀半ばから19世紀にかけて起こった産業の変革と、それに伴う社会構造の変革を指します。当時のイギリスでは、蒸気機関の開発により工場製機械工業が興りました。蒸気機関の活用により、鉄道や蒸気船の整備も進み、「交通革命」ももたらされました。手作業が主だった仕事が機械化され、効率的に人やモノを遠くまで輸送できるようになったことで、社会は大きく変化しました。

この時期には、織物工業や製鉄業などの技術革新や発展も大きく進み、近代の幕開けとも言われています。この産業革命は、主に「産業の工業化」が中心であり、工業革命とも呼ばれます。人の手から機械へとモノ造りが移行したことが、最も大きな特徴です。

次に、第2次産業革命について説明します。一般的には、産業革命の第2段階とされ、1865年から1900年にかけて工業の変革が起こりました。この時期、イギリスを中心に工業が急速に発展しましたが、フランスやドイツ、アメリカなどでも技術革新により工業力が大きく向上しました。また、化学、電気、石油などのエネルギー分野でも技術革新が進み、輸送手段も進化しました。

特に注目すべき点は、電力の導入により大量生産が可能になったことです。工業製品だけでなく、飲食料品や衣類などの製造も機械化が進み、消費財の大量生産が確立されました。

第3次産業革命については、さまざまな意見がありますが、最も重要な特徴はコンピューターを導入することによる自動化です。20世紀半ばから後半にかけて、コンピューターによって工場の機械が自動化され、より効率的に量産が可能になりました。

さらに、情報通信技術(ICT)の普及により、生産の自動化も可能になりました。他にも、20世紀半ばの電力の利用や、21世紀初頭のインターネット技術の進歩や再生可能エネルギーの開発なども、第3次産業革命と呼ばれることがあります。

第4次産業革命とは、IoTやAI(人工知能)の活用によって、製造業は大きく変革すると一般的に言われています。IoTとは「モノのインターネット」のことで、あらゆるモノがインターネットに接続され、情報を交換しながら相互に制御するシステムを指します。

日本でも総務省がIoTの普及を推進しています。これらの技術の導入により、人工知能を搭載したコンピューターが自律的に動くシステムが実現できるようになります。その結果、製造業はますますデジタル化・コンピューター化が進むと予想されています。

すでに始まっている、場合によってはすでに普及している第4次産業革命の取り組みを紹介しましょう。

取り組みの種類は大きく分けて4つあります。

1つ目はデータを活用したサービスの提供です。これには、下記が挙げられます。

一時期、多くのユーザーが競うようにアップしていたZOZOスーツなどがカスタマイズ商品の提供の良い例かと思います。また、アップルウォッチなどのウェアラブル機器を活用することで、運動データや心拍数、睡眠パターンにいたるまでをいとも簡単にデータ化できるようになりました。これらの技術を応用した新しいサービスが今後も続々と登場することでしょう。

インターネットを通じて、サービスの利用者と提供する人をすばやくマッチングさせることができるようになりました。スマートフォンの普及に後押しされ、このシェアリングエコノミーの波はさらに加速しました。

個人が所有している資産には遊休資産と呼ばれる、日常的に使っているわけではない資産が含まれます。例えば、週末しか使わない自転車や自動車、誰も住んでいない住居スペース、もう着なくなった衣服などです。それを必要としている人に対して提供し、遊休資産を有効活用する、というのがシェアリングエコノミーの基本的な考え方です。

具体的にあるものとして、保有している住宅スペースを旅行者の宿泊場所として提供する、というAirbnbなどに代表される民泊サービス、一般のドライバーが自家用車で目的地まで移動してくれるUberやLyftなどのライドシェアサービス、個人所有の自動車がレンタルできるAnycaなどのサービスがすでに存在しています。またヤフオクやメルカリなど個人間での売買が容易に行えるインフラも整い始めており、いわゆるフリマアプリの台頭がリサイクルショップの存在を脅かしているとも言われています。

またモノだけではなく、専門的なスキルを空き時間に提供するTimeTicketのようなサービスや空いているスペースを利用したSpaceMarketなどのサービスなども誕生しています。シェアリングエコノミーは、サービスが成立した場合、利用者にとっても提供者にとってもウィン・ウィンとなることを特徴としており、そのメリットを体験した人はまた別のサービスを利用してみる可能性が高く、シェアリングエコノミーをサポートする層は増加傾向にある、と言われています。

続いては、AIやロボットなど近年になって実用性を増したテクノロジーを活用したサービスです。

などの活用があります。自動車の運転は今後自動化され、これまで人に頼らざるを得なかった資産運用などもAIに置き換えられるようになると言われています。また遠隔操作による手術などもより一般化すると言われており、AIやロボットの進歩が今後の社会に与えるインパクトは巨大である、とされています。

データのじかんでは何度も過去に取り上げてきていますが、フィンテック(Fintech)はファイナンスとテクノロジーを掛け合わせた造語で、「金融サービスと情報技術を結びつけたさまざまな革新的な動き」が総称してフィンテックと呼ばれています。

具体的には、スマートフォンを活用した送金や、AIによる資産運用などがあります。キャッシュレス社会へ向けた取り組みの多くもフィンテックに含まれます。

第4次産業革命が日本にもたらす影響・メリットを紹介します。

順に紹介します。

第四次産業革命は、私たちの生活を非常に便利にしています。特に、AI技術の進歩とその応用により、日常のさまざまな場面でその恩恵を受けることができるようになりました。例えば、自宅の掃除を自動で行う掃除ロボットは、手間をかけずに快適な生活空間を保つのに役立ちます。

さらに、AIを活用した警備システムや防犯カメラは、より高度な識別能力を持ち、不審者の検出や緊急時の素早い対応を実現しています。これらの技術は、私たちの安全を守るだけでなく、日常生活の安心感をもたらしてくれます。このように、第四次産業革命によって、私たちはより便利に生活するだけでなく、より質の高い暮らしをすることができます。

AI技術は第四次産業革命の中心にあり、ビジネス界に革新的な変化をもたらしています。特に、膨大なデータの効果的な活用が企業の競争力に大きな影響を与えるようになりました。ビッグデータと呼ばれるこれらの情報は、消費者の購買傾向や市場の動向を詳細に分析し、それをマーケティング戦略に生かすことで、ターゲットとなる顧客層に的確にアプローチできるようになります。

また、AI技術の進化により、製品開発やサービス提供、顧客サポートなどの業務プロセスが自動化・効率化されることで、新しいビジネスモデルやサービスの展開が可能となり、企業のビジネスの幅を急速に広げるチャンスが生まれています。このような状況下で第四次産業革命は、ビジネスの多様性と成長の機会を創出し、企業の競争力を強化しています。

第四次産業革命が進展する中で、AIやIoTの技術が急速に広まっており、労働力不足の解消に寄与しています。

先進国では、少子高齢化に伴い労働人口が減少し始めています。特に日本のような高度な少子高齢化国では、経済成長を維持するために労働力の確保が重要な課題となっています。

しかし、AIやIoTの導入により、多くの作業が自動化され、労働集約的な業務が効率化されることで、人手不足の問題が軽減されています。製造業からサービス業まで、様々な分野でこれらの技術が人の代わりになり、企業の生産性向上やサービス品質の向上に寄与しています。このように、第四次産業革命は、少子高齢化という大きな社会問題の解決に一役買っています。

日本政府は、社会や教育を大きく変えるため、IoTの普及に取り組んでいます。現代のデジタル社会では、IT技術や化学工業などの技術者の需要が増えており、人材不足が問題です。

したがって、デジタル社会で活躍できる人材を育成するために、教育改革を行い、小学校でのプログラミング教育の義務化やアクティブラーニングの導入、STEM教育や国際教育の推進など、急速に変化する社会に対応できる教育へと変わろうとしています。

第4次産業革命が日本にもたらす問題点・デメリットを紹介します。

第四次産業革命は、多くの先進技術の急速な進展をもたらしていますが、雇用状況の悪化は顕著なデメリットの1つとなっています。AIやロボティクスの発展により、多くの仕事が自動化されるため、特に単純なタスクを担当する職種の雇用が減少する可能性が高まっています。

具体的には、事務作業やカスタマーサポート、簡単なデータ分析など、AIが効率的に実行できる業務が挙げられます。これらの業務では、人の介入が不要となり、従来の職種の需要が減ることが予想されます。このような変化によって、高いスキルを持っていない労働者には影響が出てしまいます。そのため、再び考え直す必要があるでしょう。

技術の進化とともに、雇用状況の変動は、第四次産業革命の大きな課題として位置づけられています。

第四次産業革命が進むにつれて、格差社会が広がるという問題が深刻化しています。ITスキルを持っている人々は新しいビジネスの機会を得て、収入を増やすことができますが、技術に疎い人々は経済的に取り残されるリスクが高まっています。

この革命が進む中で、技術を活用できる企業や個人は競争力を高めることができますが、そうでない企業や業種は市場での存在感を失う可能性があります。さらに、経済的な格差は教育や情報の格差をもたらす可能性があります。したがって、第四次産業革命による恩恵を享受できる人々とできない人々の間の格差は、今後の重要な社会問題として注目されるでしょう。

第4次産業の拡大によって発展した産業と同時に、衰退している産業も存在します。第4次産業の特徴は、技術の進歩によってモノを消費しない産業が生まれることです。初めは良いことのように聞こえますが、実際にはモノを販売していた産業は衰退することになります。

この現象はペティークラークの法則として知られています。イギリスの経済学者であるコーリンクラークが提唱したこの法則は、経済の発展に伴い第1次産業の比重が低下し、第2次産業、そして第3次産業の比重が増加するという産業構造の法則です。

日本でも農業や水産業などの第1次産業では、海外からの輸入による需要の減少や後継者不足など、産業の衰退が問題となっています。第4次産業の台頭によって、衰退する産業も増えているのです。

現在、第4次産業革命が進行中でありながら、実はすでに第5次産業革命という言葉が浮上しています。第5次産業革命は明確な定義はされていませんが、経済産業省の資料によると、ビッグデータやAIを活用した第4次産業革命と最新のバイオテクノロジーの結合により、スマートセルインダストリー(生物による物質生産)が実現されるとされています。この新たな産業革命は、医療、工業、農業、エネルギー産業など、さまざまな分野での活用が期待されています。

また、産業構造審議会の報告書でも、現代社会が直面している人口問題、食糧問題、資源エネルギー問題、高齢化社会などの課題に対する解決策となり得る可能性があり、第5次産業革命と呼ぶべき変革を生み出す可能性があるとしています。

5次産業とは、従来の第1次産業から第4次産業までの形態を自由に組み合わせて、新しい産業を生み出すことを指します。例えば、農家や漁師が直接消費者に商品を販売する直売所など、新しい販売形態も含まれます。

また、単にモノを作るだけでなく、創造的な情報を扱うことも特徴です。例えば、研究機関で生み出されたアイデアを、農業や製造業が新しい商品として形にするなど、新たな価値を創造する活動が期待されています。

第4次産業革命に関するよくある質問にお答えします。

順にお答えしますので、同じような疑問をお持ちの方はぜひ参考にしてください。

第4次産業革命とは21世紀前半に起こるとされています。

また、第4次産業革命と同義語として「インダストリー4.0」がありますが、こちらはドイツが国家プロジェクトとして宣言したものとなり、ドイツ工学アカデミーによって2011年に発表されています。

第4次産業革命の中で注目されるキーワードは、先に挙げたIoTやAIだけではありません。他にも、ビッグデータという言葉があります。これは、これまで人間が扱いきれなかった膨大なデータを分析することで、新たな知識が生まれる可能性があるというものです。

また、ブロックチェーンやメタバース(仮想現実)、NFTといった言葉もよく耳にするようになりました。これまでは現実世界が基準とされていましたが、今後はインターネットを基準とした価値観も生まれてくるかもしれません。さらに、スマートカー、3Dプリンター、バイオテクノロジーなども第4次産業革命に関連する言葉です。

本記事では、第4次産業革命について紹介しました。第4次産業革命が進むにしたがって、データをうまく活用することができる、価値を引き出したり高めたりすることができるいわゆるデジタル人材の不足が問題視されています。

「データリテラシー」というとあまり聞きなれない言葉かも知れませんが、データサイエンティストのような専門家だけでなく、ユーザー側のデータに対する意識の高さ、データを活用するための知識、データを使ってどんなことができるのかを考える発想力などが今後はより重要視されるようになる、と言われています。また、データ活用の施策がうまくいくか否かは、一部のデータサイエンティストの力量というよりは、それ以外のデータの専門家ではないメンバーのデータリテラシーの高さが鍵を握るとも言われています。

日本では「Society 5.0」、タイ王国では「タイランド4.0」、イギリスでは「ハイ・バリュー・マニュファクチャリング(High Value Manufacturing/高価値製造)」、フランスでは「Industrie du Futur(産業の未来)」、中国では「中国製造2025」、韓国では「Manufacturing Innovation 3.0」と各国で様々な名称がつけられ、第4次産業革命への対応に取り組んでいます。

いずれにせよ、第4次産業革命が及ぼす影響はビジネス領域のみに留まらず、我々のライフスタイルやコミュニケーションスタイルにも大きな影響を与えることは間違いありません。

(桑折和宗)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。