本題に入っていく前に「ジェンダー」とはなにか確認をしておきたいと思います。

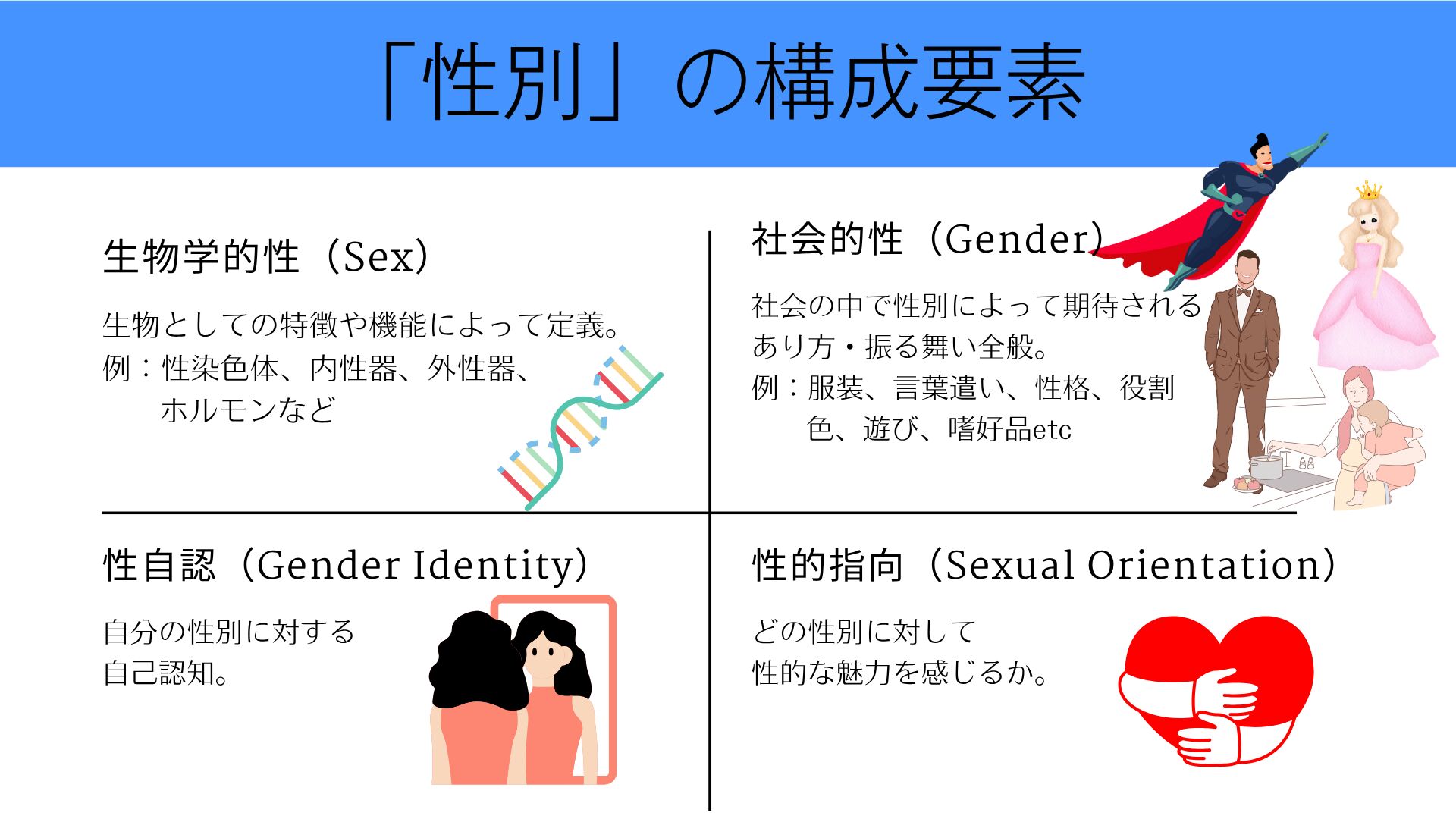

私たちが「性別」と呼んでいるものは、実は4つの要素に分けて考えることができます。

筆者作成

●生物学的性(Sex):生物としての特徴や機能によって定義される性別。

解剖学、医学、生物学などに基づき、身体の特徴や機能によって区別します。

●社会的性(Gender):性別に対して、社会的にどんな振る舞いが期待されているか、「らしい」とされているかといった概念。

社会の中で担う役割や、服装、言葉遣いから、性格的な部分までを含め、性別によって期待されるあり方全般を指します。

●性自認(Gender Identity):自分の性別に対する自己認知としての性別。

英語では「Gender Identity」と表現され、「私は何者か」という自我についての認識の一部です。

●性的指向(Sexual Orientation):どの性別に対して性的な魅力を感じるかという概念。

異性が対象の人もいれば、同性が対象、全ての性が対象の人、性的な対象はいないという人もいます。実生活において、私たちはこれら4つの要素を無意識にひとまとめにして人を見ています。たとえばスカートを履いている人に「彼氏いるの?」と聞いたとします。これは相手の服装から相手が身体的に、社会的に「女性」であり「異性愛者」であるという複数の前提を置いた発言なのです(多くの場合は性自認が「女性」という前提もおいているでしょう)。ジェンダー・ギャップ指数は、これらのうち「社会的性(Gender)」に着目した国際指標で、政治、経済、教育、健康の4分野における男女格差を測っています。

しかし、「社会的性(Gender)」は単独で機能する要素ではありません。メインテーマが「社会的性(Gender)」であるということを理解しつつ、他の3要素、さらにはその国の歴史・文化・慣習が複雑に絡み合ってこの「ジェンダー・ギャップ指数」というデータに表れていることを理解しておく必要があります。

「日本のジェンダー・ギャップ指数は世界で118位」

この数字はインパクトがありますが、それだけで日本の現状を理解するのは不十分です。というのも、ジェンダー・ギャップ指数は4分野から構成されており、更にその4分野が14の指標に細分化されており、各分野ごとにスコアのばらつきがあるからです。

2025年発表のジェンダーギャップ指数における日本の詳細なデータは以下のとおりです(筆者訳):

| 分野名 | 指標名 | 順位 | スコア |

|---|---|---|---|

| 経済 | 分野総合 | 112位 | 61.3% |

| 労働参加率 | 81位 | 77.8% | |

| 同一労働の賃金 | 93位 | 60.3% | |

| 推定所得格 | 91位 | 59.2% | |

| 管理職従事者 | 127位 | 19.2% | |

| 専門・技術職従事者 | 80位 | 92.4% | |

| 教育 | 分野総合 | 66位 | 99.4% |

| 識字率 | 1位 | 100% | |

| 初等教育就学率 | – | – | |

| 中等教育就学率 | 1位 | 100% | |

| 高等教育就学率 | 112位 | 97.4% | |

| 健康 | 分野総合 | 50位 | 97.3% |

| 出生児性比 | 1位 | 94.4% | |

| 健康寿命 | 58位 | 104% | |

| 政治 | 分野総合 | 125位 | 8.5% |

| 国会議員の女性比率 | 115位 | 18.6% | |

| 閣僚の女性比率 | 124位 | 11.1% | |

| 女性/男性国家元首の在任期間 (直近50年間) |

81位 | 0% |

引用元:World Economic Forum, Global Gender Gap Index 2025. P227

まず、「男女平等」に近いスコアになっている健康分野をみると、健康寿命と出生児比に基づいてスコアリングされていることがわかります。

世界に目を向けると、インドでは女児の堕胎や嬰児殺が社会問題となっているなど(Forbes”Illegal Sex-Selective Abortions In India Might Result In 6.8 Million Fewer Girl Children”)、性別による命の選別が存在したり、女性の医療アクセスが極端に悪く女性の死亡率が高かったり、衛生状態の悪さから妊産婦の死亡率が高い国も存在しています。

こうした事情を踏まえると、「命の重さ」において男女差が認められないのは日本の素晴らしい一面であると言えます。なお、健康寿命が58位と奮っていないように映ると思いますが、「日本女性の平均寿命は世界トップなのでは?」と違和感を抱かれるかもしれません。

ジェンダーギャップ指数は「男女の格差」を示すデータなので、女性平均寿命は87.14年、男性は81.09年と男女の平均寿命に6年の開きがある日本の場合、この指標における順位は残念ながらそれほど奮わないのが実情です。

もう一つ高スコアを記録している教育分野はどうでしょうか。

99.4%と男女平等に近いスコアを記録しているものの、実は高等教育就学率においては146カ国中112位と下位30%に位置しています。中学校までの教育が義務化されている日本においては、識字率・初等/中等教育の就学率において大きな男女格差は生じません。

しかし、大学・大学院という高等教育までくると男女格差が大きくなってしまいます。「日本の教育におけるジェンダー平等の過去・現在・未来」において木村涼子氏は、「かくれたカリキュラム」の存在が、男女の就学経路に影響を与えているのではないかとしています。

「かくれたカリキュラム」とは、教育の現場において “男子だから、女子だから”と接していく「ジェンダー規範」をさしており、これにより無意識のうちに学びの機会が制限されてしまったり、選択肢が狭まったりすることが問題視されています。

このように、識字率や、初等/中等教育における平等性が担保され、基礎的な学問へのアクセスが担保されている一方で、かくれたカリキュラムを始めとした様々な問題を背景に、高度な教育へのアクセスに格差が生じているのが日本の現状です。

このことは、極めて低いスコアを記録している「政治」「経済」の分野へも影響してくる要素といえるでしょう。本当の意味で日本に存在している格差を解消していくためには「日本のジェンダー・ギャップ指数は世界で118位」この見出しだけに一喜一憂するのではなく、分野ごとのスコアの詳細や、「歴史」「文化」「慣習」「認識」といった社会の前提背景にまで目を向ける必要があります。

「格差解消を目指して制度を拡充するも、期待した効果が発揮されない。」

そんな実例ともいえるデータをみていきましょう。2022年4月に育児・介護休業法が改正されました。「育児休業を申請しやすくするための雇用環境整備」が義務付けられたほか、男性版産休ともいわれる「出生時育児休業制度」が設けられるなど注目を集めました。

この法改正に関わるデータを見ていきます。「男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにする(引用元:厚生労働省 「育児・介護休業法等の改正の背景」P15)」という趣旨のもとに行われたこの法改正ですが、実際どのような効果が得られているのでしょうか?

以下は厚生労働省の資料から引用した、育児休業取得率の推移です。

厚生労働省 令和6年7月 31 日「「令和5年度雇用均等基本調査」結果を公表します~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~」P19

2022年の法改正を機に、男性の育児休業取得率が一気に上昇したことが見て取れます。

では、育児休業復帰者の育休期間はどうでしょうか?

厚生労働省 令和6年7月 31 日「「令和5年度雇用均等基本調査」結果を公表します~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~」P21

女性の育児休業は9割が6ヶ月以上である一方、男性の育児休業期間の9割は3ヶ月未満となっています。

もちろん2022年に改正したばかりということもあり、今後の動向を注視していくことは必要です。

しかし私の身の回りでは「赤ちゃんと触れ合える時間ができてよかった」という生活面での充実に関する声を耳にする一方で、「パパ単独で平日日中の子育ては難しい」という声を聞いています。結婚や出産後に一度離職し、育児後に再就職する傾向を反映したいわゆる「M字カーブ」はこの20年間で少しずつ緩やかになりつつあります。

しかし、20代後半~40代前半あたりまでのM字の凹みが完全にはなくならない要因のひとつとして、社会の側の男性育児受け入れ体制不足があるのです。

内閣府 男女共同参画局 「2-4図 女性の年齢階級別労働力率(M字カーブ)の推移」

女性用化粧室にしかおむつ交換台のない施設、「授乳室」に設置されたミルク用給湯器、「ママと」と銘打たれた平日日中の親子イベント、男性が育児の主体者であることを想定していない社会の構造はいくつも存在しています。

そんな中で男性が育休を取得することを奨励しても、男性が育児の主体者となることは非常に難しく「ママのサポート要員」にとどまってしまうのは無理もありません。表面的に法律のみを改正しても、制度の前提となっている「歴史」「文化」「慣習」「認識」にまでしっかりと目を向けていかなければ、実効性のある制度改革とはならないのです。

では日本の制度の前提にはどのようなものがあるのでしょうか?

一例として、「歴史」とそこから生じている「意識」に目を向けてみたいと思います。

世界の国と比較したとき、日本には近代史において独特な国家形成の歴史があります。

約150年前、当時の明治政府は「家(ie)」を国家の最小単位と位置づけ、戸主(通常は男性)が家族を代表する市民として認められていました。女性や子どもは法的には戸主の庇護下にある存在とされ、例えば結婚・財産処理・親権など重要な法律行為を行うには戸主・夫の同意が必要で、妻は事実上「無能力者」とされていました。(参照:法律情報基盤「明治民法(明治29・31年)」第四編 親族 第二章 戸主及ヒ家族)

第二次世界大戦を経てこの「家」制度は解体されたものの、家制度と融合した戸籍の伝統的な様式は基本的に保たれ、戸籍筆頭者を基準に筆頭者との続柄によって家族構成員を特定する日本の「戸籍」という制度は世界的に特異な制度として運用され続けています(東北大学名誉教授 水野紀子「戸籍制度」)。

例えば、子どもの学校関係の書類の保護者欄。

実際には母親でも父親でも良いはずですが、父親の名前を記入した記憶のある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

「うちは女の子ばかりで跡継ぎがいないから」「長男の嫁は男の子を生んでくれないと」という言葉を聞いたこともあるのではないでしょうか?

現代において、婚姻後の戸籍の筆頭者は夫であっても妻であっても問題ありませんが、2023年の厚生労働省のデータでは、婚姻届を提出した夫婦の94.5%が夫の姓を選択しており、夫が戸籍の筆頭者となっています(厚生労働省「夫婦の姓(名字・氏)に関するデータ」)。

法律・制度的には明治民法の「戸主」のような強い権限はないものの、個人レベルでは「男性が家庭を代表して外での役割を担う」という役割認識が生活の一部になっているとは言えないでしょうか。

ジェンダー格差は、様々な要因が複合的に絡み合って生じるものであり、この「家」制度や「戸籍」が現代まで続く格差の主たる要因であるとは特定できません。

しかし、この日本特有の「家」概念は現代を生きる私たちの意識にも少なからず残っており、日本において政治・経済など社会活動への女性の参画が進まない要因の一つとして考えられます。水野紀子氏が「戸籍制度」の冒頭で述べておられるように、戸籍の存在が当たり前である私たちはその特異性はなかなか実感できません。当たり前となっている「歴史」「慣習」「文化」を知ることで、無意識を意識に変え、格差を生み出している構造を理解することが格差解消の一歩になります。

日本のジェンダー・ギャップに関する議論でよく聞かれるのが、「自分の身の回りでは差別を感じない」という声です。

制度、歴史、意識—これらが複雑に絡み合い、日常の中に「当たり前」として組み込まれている中で、差別を「感じない」ことそのものも、格差を生み出す構造の一部であると私は思います。

現代の日本において、明確な悪意を持って女性を蔑視するような「意識的差別」は存在していないのかもしれません。

しかし

・長時間労働・全国出張など男性標準型労働が前提となる管理職・政治家というキャリアに女性がアクセスしづらい

・育児中の女性がやりがいのある仕事を任せてもらえない

・「平日夜」に「飲み会込み」で組まれる会議・イベントに子育て女性がアクセスしづらい

など女性が政治・経済分野に進出しづらくしてしまう「構造的差別」は確かに存在しています。

その結果がジェンダー・ギャップ指数に「格差」として表れているのです。

構造的差別を感じ取ることができていなければ、もちろん変えてゆくための行動が起こることもありません。私たちに求められているのは、「日本118位」というセンセーショナルな数字だけに振り回されることなく、データの詳細と実感と実態という3者に真摯に向き合い紐解くことです。

この3者の間にあるズレにこそ、構造改革の大きなヒントが隠されているかもしれません。

本記事では、日本国内の制度と構造の内側に潜むギャップに焦点を当ててきました。

では、他の国々はどうなのでしょうか?

次回は、教育や医療アクセスすら十分とはいえない地域、急速にスコアを上昇させている国、あるいはスコアを下げた国など、多様な国々の状況を通じて、“格差”のかたちを読み解いていきます。

世界のあり方を知ったうえで、日本はどう変わっていくべきなのか。

単にスコアの高い北欧諸国をモデルにするのではなく、日本という社会の前提や文化を踏まえたうえでの“私たち自身の選択”について、探っていきたいと思います。

「男女差別なんて、もうあまり感じない」——そう思う方は少なくないかもしれません。しかし、2025年版ジェンダーギャップ指数で日本は148カ国中118位。なぜ日常では「平等」を感じるのに、データでは「不平等」なのでしょうか?

このズレにこそ、私たちが見落としている真実があります。職場での何気ない会話、家庭での役割分担、そして「当たり前」だと思っている日常——実は私たちの「体感」も「統計」も、多様な現実のごく一部でしかありません。

「データを見なければ世の中はわからない、ただデータだけ見ていても世の中はわからない」本連載「『感じている平等』と『データで見る不平等』―2025年のジェンダーギャップ指数から世界を見る」では、誰もが持つバイアスを自覚しながら、数字の奥にある”見えない格差”の正体に迫ります。2025年版ジェンダーギャップ指数をきっかけに、あなたの「当たり前」の向こう側を、ご一緒に探ってみませんか。

本特集はこちらメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。