注:この記事はオクスフォード大学の研究チームが運営するOur World in Dataのサイトで公開されていた記事をデータのじかん編集部が独自に翻訳したものです。元記事はこちらです。

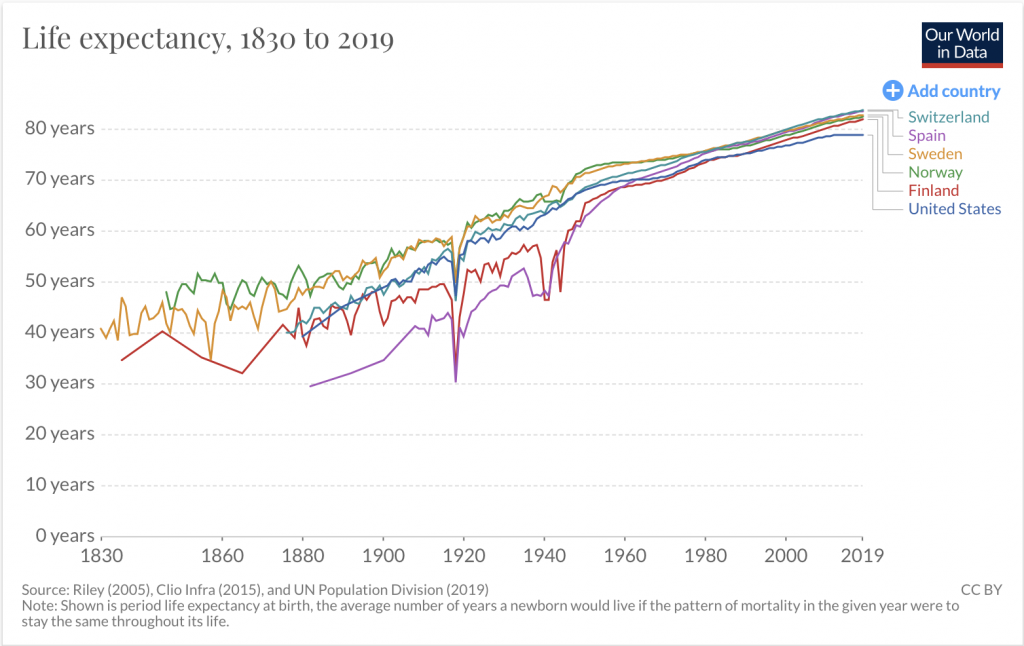

人間の健康をとりまく環境はこの150年の間で飛躍的に改善された、と言われています。多くの国においてかつては40歳以下だった人間の平均寿命は、現在80歳以上にまで延びています。しかも、これは一部の国のみに限ったことではありません。人間の平均寿命は全世界のいかなる場所においてもおおよそ2倍になっているのです。

しかし、その分、多くの人の健康を脅かすようなイベントが発生した際の影響が目立つようになりました。もっともわかりやすい例は、下のグラフの1918年、突如として平均寿命が短くなっている部分です。これは、多くの命を奪ったインフルエンザのパンデミック(世界的大流行)によるものです。これは後に「スペインかぜ」として知られるようになりました。

なぜこのように急激に寿命が短くなっているのかを理解するためには、この調査で何が測定されていたのかを知る必要があります。「Period life expectancy(特定の期間における平均余命年数)」というのがここで測定された数字の正式名称になります。この調査は、特定の1年における死亡パターンを調べたものであり、その年の特定の年齢グループの死亡パターンがその後も続くことを想定したものです。つまり、これはある一年の人々の健康状態を表したものになります。(詳細はこちら)

このインフルエンザの大流行は、スペインだけに留まりませんでした。そもそもこのインフルエンザはスペインで発生したわけではありません。(2005年のOlsonらによる研究では、パンデミック以前にすでに流行した形跡があったニューヨークで発生したと発表されています)

しかし、当時は第一次世界大戦(1914年〜1918年)中だったこともあり、参戦国は国内の士気を下げたり、敵国に弱った印象を与えたくなかった、という理由から、この感染症に関する報道を抑圧していました。中立国だったスペインは、パンデミックの重篤性について報道がしやすい立場にあったため、「スペインかぜ」という名称が付いたと言われています。

そもそもこのインフルエンザの爆発的流行は1918年春に北半球で始まりました。その後ウイルスは急速に世界へと広がり、エピデミック(流行)がパンデミック(爆発的流行)へと発展したのです。

このウイルスは拡散を続け、ついにはアラスカの荒野や太平洋の島であるサモアといった極めて僻地的な場所にまでたどり着きました。ピークを迎えたのは1918年でしたが、その流行はその後2年間にわたって続き、収束を迎えたのは1920年のことでした。

スペインかぜの脅威を理解するためには、典型的なインフルエンザシーズンの死亡者数と比較してみるとわかりやすいかと思います。近年におけるインフルエンザによる年間死亡者の推計人数はおよそ40万人と言われています。Pagetらの研究(2019)によれば、平均38万9000人、29万4000人から51万8000人の間が正常な想定範囲であるとされています。

つまりこれは、インフルエンザが原因で死亡する確率が0.0052%であり、1万8750人に1人がインフルエンザで命を落としている、ということを意味しています。スペインかぜによる死亡者は低く見積もっても1740万人と言われ、100年以上前に流行したスペインかぜは近年の基準値の182倍もの人の命を奪ったということになります。

*2019年/2020年のコロナウイルス(COVID-19)との類似点および相違点については後ほど論じます。

スペインかぜによる世界の死亡者数

これまでにも多くの研究チームが、パンデミックによる世界規模の健康への影響を再構築するという困難な問題に取り組んできました。いずれの算出方法にも様々な変動性が考えうるため、これらの事象がもたらす脅威に関しては複数の意見や考え方があり、学術的なディスカッションは今も続けられています。

以下の図表は入手可能な推定人数をまとめたものです。

出典:OurWorldinData.org (インフルエンザ大流行による世界の死亡者数)

Patterson and Pyleによる1991年の研究では、スペイン風邪のパンデミックにより2470万人から3930万人が亡くなったとされています。

Johnson and Muellerによる2002年の研究ではさらに多く、低く見積もっても5000万人、実際は1億人だったのではないかとされています。

より最近のSpreeuwenbergらによる2018年の研究発表では、それらの数値よりもぐっと低く算出をしており、実際の死者数は1740万人ほどであったしています。

世界の死亡率

そもそもこれらの数値は当時の世界の人口と比較してどのくらいのものだったのでしょうか?パンデミックにより命を落とした人はどのくらいの割合でいたのでしょうか?

推定では、1918年の世界の人口は18億人ほどだったとされています。

2018年のSpreeuwenbergらが提示した1740万人という低めの数字を当てはめてみると、スペインかぜは世界人口のほぼ1%(0.95%)にあたる人命を奪ったことになります。

これを死亡者数は低く見積もって5000万人だったとするJohnson and Muellerの説に当てはめると、スペインかぜによる死者は世界人口の2.7%にも上ることになります。高い方の数字を取って仮に死者数が1億人だったとした場合、実に5.4%の人がスペインかぜによって命を落とした計算です。

年間1300万人ずつ増加していたと言われる当時の世界人口が最後に減少したのは1918年のことで、これはスペインかぜが原因だったとも言われています。

その他のインフルエンザ大流行

スペインかぜの大流行は過去最大のものでしたが、それ以外にもインフルエンザの流行は見られました。スペインかぜが流行する約20年前、1889年から1894年に流行した「ロシアかぜ」は100万人の命を奪ったと言われています。

1957年から1958年の「アジアかぜ」による死亡者数は150万人から400万人だと言われいます。いずれも2009年に発表された研究によると、Gathererはその数を150万人とし、Michaelisらによる研究では200万から400万人としています。

WHOの発表によると、1968年から1969年にかけて流行した「香港かぜ」は100万から400万人の命を奪ったとしています。

また、1977年から1978年にパンデミックが起きたロシアかぜは、スペイン風邪と同じH1N1ウイルスによるものでした。2009年のMichaelisらの発表によると、これにより世界で70万人が命を落としたとされています。

これまでのことから2つのことがわかります。1つ目はインフルエンザの大流行は決して稀なことではないということ、そして2つ目は、1918年のスペインかぜは歴史上でももっとも壊滅的な被害をもたらした、ということです。

出典:OurWorldinData.org (イングランドおよびウェールズにおける年齢層ごとの寿命 1700-2013 特定の年齢に達した時の想定寿命)

上のグラフは、イングランドとウェールズの年齢層ごとの余命年数を表しています。赤い線は新生児の余生年数を表し、他の線はその色ごとに特定の年齢層になったときの余命年数を示しています。例えば、黄緑の線は子どもが10歳になったときに、あと何年生きることができるかという余命年数の予測を示しています。

全ての年齢層で余命年数は伸びていますが、それは単純に子どもの死亡率が減少したから、ということのみが原因ではないことがわかります。(全ての年齢層における長期的な寿命の延伸について詳しくはこちら)

この表の衝撃的な点は、このスペインかぜのパンデミックが「高齢者へほとんど影響を与えなかった」という点です。新生児や若い世代の余命年数が10年以上も短くなったにも関わらず、60代〜70代の寿命にはほとんど変化が見られませんでした。通常、高齢者はインフルエンザの流行や呼吸器系の感染症に弱いというのが定説ですが、このデータはその定説に全く当てはまりません。最近の下気道感染(肺炎)および上気道感染による致死率は、70歳以上の死亡率が最も高いものになっているからです。

このパンデミックが壊滅的だった理由の一つは若い年齢層の犠牲者が多くの割合を占めていた、ということでした。

では、1918年のパンデミックで高齢者の犠牲者が少なかったのはなぜでしょうか?

これに関しては、当時の高齢者は1889年〜90年の”ロシアかぜの大流行”などそれ以前のインフルエンザを経験していたことから、その後のスペインかぜ流行に対して多少の免疫がすでについていたのではないか、と主張している研究論文もあります。

たしかに1889年〜90年の大流行は高い年齢層に何らかの免疫を与えていたのかもしれませんが、そもそもロシアかぜの流行も破壊的なものでした。Smithによれば、イングランド、ウェールズ、アイルランドだけで132,000人がロシア風邪で亡くなったとされています。

このスペインかぜについての記事は2020年3月初旬に書かれたものですが、やはり読者のみなさんが気になるのは現在流行しているCOVID-19と比較してどうなのか、という部分ではないかと思います。COVID-19のパンデミックについての研究やデータはこちらにまとめられていますので、そちらもぜひ参考にしてみてください。

COVID-19とスペインかぜを比較してみると、そこには数々の相違点があります。

この2つは全く異なる病気であり、その病気の原因となっているウイルスも異なります。COVID-19の原因はコロナウイルスであり、スペインかぜやこれまで登場した他のインフルエンザパンデミックを引き起こしたインフルエンザウイルスではありません。

致死率の年齢別の分布も全く違います。これまでにご説明した通り、1918年のスペインかぜは特に新生児や若い世代の人々にとって脅威的でした。COVID-19の原因となっているコロナウイルスは、中国での流行初期のエビデンスからもわかるように、特に高齢者にとって致命的なものだと見られています。

また、スペインかぜの大流行に関してはたくさんの国がその情報を非公開にしようとしていたのに対し、現在はデータや研究、ニュースなどが完全ではないにしろシェアされていることから、過去とは状況がとても異なります。

同時に、現在ではかつてとは比較にならないないほど世界がつながっているのも事実です。1918年当時は線路や蒸気船が世界をつないでいる程度でしたが、飛行機が発達した現在では、人もウイルスもごく短時間で世界中を移動することが可能となっています。

保険医療のシステムやインフラも当時とは大きく異なっています。スペインかぜが世界を襲ったのは、抗生物質が発明される前だったことから、おそらくほとんどの死亡はインフルエンザウイルスそのものによるものではなく、細菌による二次感染だったことが考えられます。2008年の発表で、Morensらは「スペイン風邪の死者のほとんどは上気道の細菌によって引き起こされた二次感染による細菌性肺炎が原因だった可能性がある」と述べています。

また、ヘルスシステムだけではなく、当時の世界は健康状態や生活環境が全く異なっていました。1918年に被害を受けた人たちの大部分はとても貧しい層の人たちであり、その多くの人は栄養失調状態にありました。世界人口のほとんどが当時は劣悪な健康状態にあり、高い人口密度に加え、衛生状態も悪く、衛生基準自体が低いことが当たり前の時代でした。それに加え、世界のほとんどの地域は戦争で弱っていた時代です。公的な物資は少なく、多くの国々がその資源の多くを戦争に使い切った後だったわけです。

世界の大部分が今では豊かになり、健康状態も良好に保たれています。しかし、そんな今の世界において、やはり一番懸念されているのは、COVID-19の大流行によって一番打撃を受けるのは、貧しい層にいる人々だろうということです。

これらの相違点が示すことは、1世紀前の大流行から学びを得ようとする場合、我々は慎重にならなくてはならない、ということです。

しかし、人々の健康状態が良好に保たれている国でさえ、パンデミックが与える影響ははかり知れない、ということスペインかぜは我々に教えてくれます。新しい病原体は恐ろしい破壊をもたらし、それが何百万という命を奪うことになるかもしれません。このように、スペインかぜという歴史上の大流行は、我々に警鐘を鳴らしてくれるだけではなく、大きなパンデミックの発生に対して十分備えておこうという動機を与えてくれるものであり、長年多くの研究者たちによって常に注目されてきた事例なのです。

(原文:The Spanish flu (1918-20): The global impact of the largest influenza pandemic in history by Max Roser/舩木梓&データのじかん編集部)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。