「ピンチをチャンスに」という言葉をよく耳にするが、実際にピンチを乗り越えるためにはどんな方法があるのだろうか。その一つの答えは、変化し続けることかもしれない。

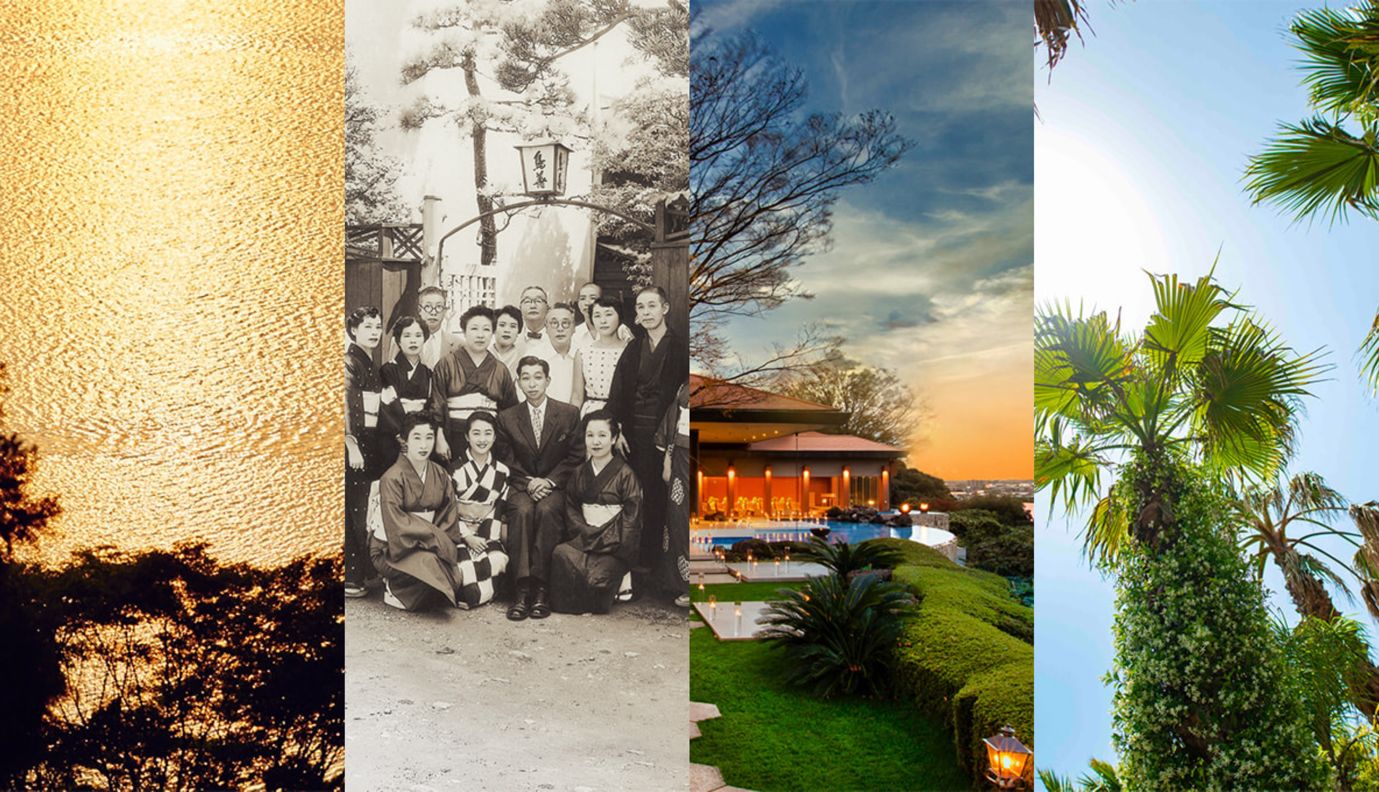

データのじかんでは、全国47都道府県の各地域のDXやテクノロジー活用のロールモデルや越境者を取材し発信している。「Local DX Lab」は地域に根ざし、その土地ならではの「身の丈にあったDX」のあり方を探るシリーズだ。今回、紹介するのは、明治元年創業の株式会社鳥善の取り組みだ。老舗でありながら「変わり続けること」を家訓としてきた鳥善。若き6代目の伊達善隆氏(以下、伊達氏)は、コロナ禍という未曾有の危機の中、「今こそ変革のチャンス」と考え、事業と組織のダイナミックな変革を進めてきた。

鳥善は創業以来、地域に根ざした飲食とウェディングを展開し、現在は「ジ・オリエンタルテラス」としてさらに革新を続け、地域にとって価値ある店舗作りに取り組んでいる。社員の可能性を引き出す経営により新規事業を軌道に乗せ、大手企業との共創にも積極的に関わる鳥善。コロナ禍を乗り越え、持続的な成長サイクルへと移行しつつある同社の経営の秘密を読み解いていこう。

株式会社鳥善、株式会社ル・グラン・ミラージュ 代表取締役、株式会社HACK 共同創業者 伊達 善隆氏

時代や市場の変化に応じて企業が変容できる能力を「ダイナミック・ケイパビリティ(※)」と呼ぶ。しかし、組織全体を変容させるのは並大抵のことではない。

そんなとき参考にしたいのが、「社員の可能性を信じる経営」の実現を目指してきた、10年にわたる鳥善の社内改革。まさに組織のダイナミック・ケイパビリティを強化し、時代に合った企業に進化させてきた営みだといえる。

鳥善のルーツは、江戸で腕を振るった料理人が故郷の浜松に戻り、鶏料理の料亭を開いたことだ。老舗企業ながらも、家訓は「変わりつづけること」。例えば1990年代、料亭の味を継ぐケータリング事業を開始、2010年に料亭の店舗をリゾートシーンに特化したバンケット施設「ジ・オリエンタルテラス」へと改め、屋号も新たにスタートを切っている。互助会やホテルの会場で結婚式や宴会を開くのが主流だった当時、大きな話題を呼び事業は伸びていった。

「ただ、会社としては平和な時代が長く続きすぎました。私が2014年に鳥善へ入社した当時、社員は日々のオペレーションをこなすのが仕事になっている様子で、自分たちの価値を発揮しきれていませんでした。ウエディングプランもレストランの料理も、もっと素晴らしいものを提供できるはずなのに……。」(伊達氏)

例えば、式場が予約でいっぱいになることや、お客さまの笑顔で会場が満たされること。そのような景色を見せることができたら、社員の心も付いてくるだろう。伊達氏は高い売り上げ目標やサービス基準を掲げ、自分もトップで営業に奔走していった。

ただし、「思いとは裏腹に、組織や人はそう簡単には変わらない」ことに気付かされた時期でもあった。新しい経営方針や急速な変化により、多くの社員が離れてしまった。平和な日常に慣れた社員たちを急に変えようとするのは難しかった。「この時期が経営上、最もつらかった」と伊達氏は振り返る。

成果はすぐには目に見えなかったが、組織の新陳代謝は少しずつ、そして確実に進んでいた。まさに「時を待ち、爪を研ぐ」段階だった。すでにいる仲間にも、新たな仲間を募集するたびにも、伊達氏は自身のビジョンや目標を語り共感を得ていった。業績も右肩上がりに伸び、2018年には過去最高を記録。やっと売り上げの危機を脱したかと思った翌年、鳥善を襲ったのが新型コロナウイルスの蔓延だった。

休業を余儀なくされ、キャッシュの補てんが急がれる中、社員を休ませるべきかどうか悩みに悩んだ。しかし伊達氏は「今こそ平和期を脱するチャンス」だと考えた。社員の中にも「自分たちも変わらなければいけないのではないか」という空気感が漂いはじめたためだ。危機感は変革のドライバーとなる。

コロナ禍を「組織の筋トレ期間」にしようと腹を括った伊達氏。“鳥善の仕事とは何か”という本質を社員とともに見つめ、社員の視座を高めるとともに組織のよりどころを作っていった。

「レストランとは本来、食を通じて家族や友人と関係を深め、癒される場。そのために僕らの食と店舗があるはずだと何度も話し合いました。その中で、『お客さまが好き』『レストランが好き』という社員の気持ちを再認識した気がします。店の営業をどうするかは、社員から導き出される鳥善らしい選択肢に身を委ねることにしました」(伊達氏)

助成金活用も含めて、多くのレストランが休業を続ける中、鳥善は早々再開。すると、創業以来はじめてとなるカフェタイムの実施など、来店客のためを考えたアイデアが出はじめ、『勝手20%OFFキャンペーン』という斬新な企画が生まれたという。

「勝手20%OFFキャンペーンは、文字通り会計時に店側が20%を値引きする企画です。日ごろの感謝を表すことが目的のため、告知は一切しませんでした。ですが、喜びの声とともにキャンペーンの口コミが広まり、瞬く間にレストランはお客さまで溢れかえりました。3度の緊急事態を経験しても、結果として2020年度はレストラン部門の売り上げが過去最高を記録したんです」(伊達氏)

ブライダル事業においても内省し、事業の本質を社員とともに突きつめたという。

「急ぎの対応は、結婚式の日取りが決まっていたお客さまの日程変更だったのですが、そこに違和感を覚えたんです。そもそも『お客さまが本当に求めていることって、日程変更なんだろうか?』と。ウェディングプランナーの業務も本来、お二人の幸せを叶えることですよね。『これからの結婚式はどうあるべきか?』を社員と語りあいました」(伊達氏)

そこで打ち立てられたのが「#新しい結婚式のカタチ」というコンセプト。そして、1回分の費用で結婚式を2回開催するという異例のプランが編み出された。

「#新しい結婚式のカタチ」のプランは、新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて、2020年5月22日スタートしたプラン。結婚式を諦めたり延期を考えているカップルに向けたもので、結婚式を2回に分けて実施することで、1回あたりの実施人数を減らし、感染拡大のリスクが少ない環境下での結婚式を実現するというもの。(現在は終了)

「現場の社員は、できれば当初の予定の日に結婚式を挙げたいというお客様のインサイトに気づいていました。そこで、鳥善のリソースと知恵を絞り、親族などを中心とした少人数で当初の予定のまま1回目の結婚式を行い、かつ落ち着いたタイミングで追加費用をいただかずに2回目を実施できるプランを実現したんです」(伊達氏)

ドレスショップや撮影スタジオなどの協力先に働きかけると、多くがこの「#新しい結婚式のカタチ」に共感し、費用の分割払いなどに協力してくれたという。

よい結婚式とは何か。自分たちが提供する価値とは何か。事業の本質を突き詰めた結果の鳥善らしさが求心力となり、組織の枠を超えて共感の輪を広げはじめた。

振り返ってみると「実績づくりと組織づくりは両輪だと思う」と伊達氏。「成果の景色を見せることで、『やればできるんだ』と社員の心が変わる瞬間が必ずきます。ただ、その瞬間まで耐えきるために、代表との信頼関係や会社のビジョンがよりどころになります。

有事の際にはトップのリーダーシップが必要ですが、本来私はボトムアップのチームが好きなタイプ。いつかみんなが自走できる組織になるために、コロナ禍で社員と本質を語り尽くしたことで、変容できる組織の土台が少しずつ作られていたのかなと思います」(伊達氏)

人口減少と少子化が続く限り、日本のブライダル市場は縮小傾向をたどるだろう。伊達氏は、入社時から事業の将来を危惧していた。

そもそも、ブライダル事業もレストラン事業も、季節変動が激しくフロー型であるため、経営上のリスクが大きい。コロナ禍でこの事業モデルの弱点を痛感した伊達氏は、事業の多柱化による事業ポートフォリオの最適化に取り組んだ。

「ジ・オリエンタルテラス」では、料理はもちろんのこと、スタイリッシュな空間もお客様に楽しんでいただいている。キッチンチームには年々素晴らしい仲間が加わり、強い意志を持ったメンバーが集うことで、より強固なチームへと成長しているという。

料理長の前川智裕は、昭和天皇をはじめとする国内外のVIPをもてなしてきた志摩観光ホテル「ラ・メール」に1994年に入社し、高橋忠之氏に師事。約8年間クラシックなフランス料理を学び、その後「一味真」「ル・グラン・ミラージュ」「鳥善」などを経て、「ジ・オリエンタルテラス」の料理長に就任した。

関連記事:https://note.com/torizen/n/n05a4f991c844#9dw80

このように料理とおもてなしに大きな強みを持つが、伊達氏はフロー型ではなくストック型の事業モデルを作りたいと考えていた。

「サービスの“製造業”を作りたいと思っていました。サービス業でありながら、在庫を持ち、消費のタイミングを予測できるストック型の事業を作るということです。

社員と一緒に新しい事業を作ることにもチャレンジしたかった。いずれはBtoB市場への参入も目指していたので、DXや働き方改革にも取り組み、新規事業を生み出す組織の素地を作っていきました」(伊達氏)

株式会社鳥善の事象・組織・攻め・守りの4つの象限(伊達氏資料より)

DXに関しては生産性向上の観点で、サービスの基本的な説明事項はチュートリアル動画にしたり、打ち合わせのペーパーレス化などを進めた。また、組織開発の面でウエディングプランナーのスキルを棚卸し、ミッショングレードを整備するとともに評価制度に反映した。

「資料や情報の共有など、人の作業を補強・効率化する作業はデジタル化を進める。ただし『人がやるべきこと』はどこまでも人に帰属させて強化する方針です。例えば、ウエディングプランニングのためのカウンセリングをデジタル化してはいけません。お客さまの潜在ニーズを引き出す力はプランナーのスキルに位置づけ、教育を通じて磨きます」(伊達氏)

「自社の提供価値を突き詰めてこそ、正しいDXの路線が描ける」と伊達氏。

パーパスと行動指針の策定にも取り組んだ。2023年、パーパス「人・街の幸せと可能性に向き合う」を定め、行動指針を「COMPASS(コンパス)」に落とし込んだ。そして、採用時や個人面談などの機会に、会社のパーパスを個人のパーパスとすり合わせていく。

出典:鳥善採用サイト

これが組織の「筋肉(=推進力)」となり、DXとあいまって組織が本来価値を発揮できるようになった。その後、同時並行的に行っていた代表みずからの越境を通じて、鳥善はいよいよ新規事業への挑戦が可能な組織へと育っていく。

VUCA時代と呼ばれるように、不確実性が増す近年。綿密なリサーチをもとに未来予測を立て、バックキャスティングで事業を構築するやり方では、もはや時代の変化に追いつけないかもしれない。

そんな中、注目されるのが「エフェクチュエーション(※)」のアプローチだ。市場に変化が起きたとき、手元のリソースを起点に何ができるかを考え、許容されるリスクの範囲内でアジャイルに新たな事業を構築していく。

伊達氏が「越境」と「共創」を掛け合わせたエフェクチュエ―ションで、新規事業を創出してきたことも、コロナ禍を乗り切れた大きな要因だったといえるだろう。

いざ新規事業を生み出そうというタイミングで、伊達氏は経営者として「何もない自分」にぶつかってしまったという。

「既存事業については、前職で学んだことをアウトプットすることで伸ばしてこられました。ですが、ゼロから新しい事業を作ろうとしたとき、何をすればいいのかアイデアが浮かばなかったんです。自分のインプットが枯渇したんだな、と直感しました」(伊達氏)

代表みずから“越境学習(※)”を始めた。2020年9月、浜松の市街地における遊休不動産の再生事業を考案する「企業版リノベーションスクール」に参加。このことが、鳥善がまちづくりの事業領域に進むきっかけとなる。

「老舗業界の跡継ぎや、Uターンで戻ってきたビジネスパーソンなど、価値観の近い同世代と出会うことができました。すぐさまチームを結成し、新スタイルの社員食堂『街食堂』に移動販売車を組み合わせた事業を構想しました。“浜松で暮らし働く人たちを応援する”をコンセプトに、地元の人気店が週替わりでランチを提供するというものです。

このプランが好評で、事業化が決定。リノベーションスクールの終了後にチームメンバーと株式会社HACKを設立しました。HACKでは、都市生活者の潜在意識の変化に根ざした都市や不動産のプロデュースを行っています。鳥善は、創業以来変わらない食へのこだわりを通じて、浜松の人々の豊かな暮らしと幸せを実現する。こうして、まちづくりという新たな事業領域に参画しました」(伊達氏)

HACK創業メンバー。左から伊達氏、代表の髙林健太氏、鈴木信吾氏。JR浜松駅すぐの高架下にある都市型公園「新川モール」の指定管理も手掛ける 出典:自分ゴトがあふれる街へ|株式会社HACK【公式】

そんな中、レストラン事業でもBtoBかつストック型の新規事業を創出する契機が訪れる。それが、2023年に始まった自動車メーカーのスズキとの協業だ。インドをはじめとする外国籍の社員が多く働くスズキ本社の社食向けに、本格的なベジミールキットの提供を開始した。

関連記事:https://forbesjapan.com/articles/detail/74691

「リノベーションスクールやほかの越境でスズキの方とはお会いしており、従業員エンゲージメントを向上するために多様性に配慮した社食の充実が欠かせないという話を聞きました。外国人社員は今後増えていくのに、職場の魅力は改善の余地があるということです。

“食”を通じて力になりたい――。幸い、キッチン設備やメニュー開発ノウハウなど、鳥善にはアセットがありました。ヒアリングから試食、導入に至るまでスズキ社の全面協力を得て、ベジミールキットを開発、販売にこぎつけました」(伊達氏)

2024年2月にスズキ本社で提供が始まって以来、ベジミールキットは地域の製造業や給食事業者を中心に契約先を増やしている。今後はスズキの販売網を通じて全国へ拡販する予定だ。鳥善の経営を安定させる、念願の柱が1つできた。

業界の雄と鳥善がなぜ組めたのか? その理由もやはり、鳥善のダイナミック・ケイパビリティにある。「トップと組織の両方に変化できる土壌があることが決め手だと言っていただきます」と伊達氏。

共創は、スズキの1件に留まらない。現在、ブライダル業界の大手とアライアンスを組み、DXツールの開発にともに取り組んでいる。

「先方の社内で使われているDXツールを同業である鳥善に導入し、一緒にプロダクト開発に取り組むのですから、敵に塩を送るようなリスクがあります。それでも、協業先のトップには、業界の未来を変えたいという強い想いがありました。

その点は私たちも同様で『業界全体のためにやることであり、よいプロダクトを作るためには私たちも自社の業務フローを変えることをいとわない』と再三にわたり、事業部門の皆さんと想いを分かち合ってきました。そうしたコミュニケーションの積み重ねで、共創に火が付いたと思います」(伊達氏)

ブライダル情報誌とも協業を開始し、新郎新婦みずからウェディングの準備を進める支援をすることで、お客様とウェディングプランナーの負担を劇的に減らすシステムの開発に取り組んでいる。プロトタイプを試用してみて、業界全体が発展するイメージが持てないときは、前提や仕様から意見をフィードバックしているという。コンセプトメイキングから事業内容の構築、人材育成も含めたオペレーションの検討まで、ともに事業を育むチーム体制ができつつあるという。

本質的な事業づくりを推進できる鳥善という組織が、上場企業や業界トップ企業の信頼を勝ち取っている。変化の一歩目を踏み出すパートナーとして、変化を辞さない鳥善が選ばれているのだ。

決してやさしい道のりではない変化・変容と向き合いつづけ、事業を拡張している鳥善が向かう先はどこか?

「事業を通じて、誰もが自分の街や人生に対して幸せや誇りを感じられる世界を作っていきたい。地方の可能性を信じています」と伊達氏。

「浜松をはじめ地方には魅力がたくさんありますが、可視化されていません。結果として、就職も居住も東京しかないの一択になってしまうのですが、多様な人がまちづくりと関わることで『本当はこうだったらいいのに』といったインサイトの種が発見できます。そこへ鳥善が関与し、空間やサービスを含めた“食”の新たな接点(新店舗や新規事業)を設けていけたらいいな、と思っているんです。

課題感が共通しているからこそ、地域の企業とも共創できる。豊かな暮らしの種をみんなと一緒に咲かせていく。こうした事業は、臨機応変なチャレンジができる地方の中小企業だからこそ取り組めることだと思っています」(伊達氏)

入社当時から「社員の可能性を信じる経営」を目指してダイナミック・ケイパビリティを醸成し、コロナ禍でエフェクチュエーションを実践してきた、鳥善。創業から変わらない“食”へのこだわりを起点とした企業価値向上のサイクルが、街や業界をも巻き込みながら拡張しつづけている。

(TEXT:菅原岬 PHOTO:Aurora Photography 編集:野島光太郎)

「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。

Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。