独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所(以下、奈良文化財研究所)では、かねてから全国各地に点在する文化財の発掘調査報告書プロジェクト「全国遺跡報告総覧」を推進してきた。ただ、データの収集プロセスが複雑化しており、適切なデータ活用ができない課題を長年抱えていた。この課題を背景に奈良文化財研究所の高田さんは、およそ61万にも及ぶ文化財を集約、管理、公開する「文化財総覧WebGIS」プロジェクトを発足した。61万にも及ぶ文化財を未来につなげるためのDXの取り組みと、企業のDXにも関連深い「アナログ管理が中心の全国の自治体との連携ポイント」を聞いた。

──奈良文化財研究所について教えてください。

高田:奈良文化財研究所は、文化庁の外局として設置されていた文化財保護委員会の附属機関として1952年に設立されました。平城宮跡や飛鳥・藤原宮跡の発掘調査、その他文化財の保存や修復、活用の研究など、全国の文化財情報のデータベース化、総合的な調査研究などを行っています。

奈良文化財研究所 企画調整部文化財情報研究室 主任研究員 高田祐一氏

奈良文化財研究所では、企画調整部文化財情報研究室の主任研究員として「文化財総覧WebGIS」プロジェクトを含む文化財情報のデータベース化の業務や、全国の文化財担当者に向けた研修「文化財デジタルアーカイブ課程」や「遺跡GIS課程」の企画・講師を務めています。

──「文化財総覧WebGIS」とは何か簡単に教えてください。

高田:「文化財総覧WebGIS」は、発掘調査報告書(抄録)と、全国の自治体や文化庁が保有するオープンデータなど約61万件を地図上で閲覧・検索できるサービスです。掲載されている文化財は、未指定の文化財も含む古墳などの遺跡、史跡、神社仏閣、絵画、仏像など広範囲にわたります。

──「文化財総覧WebGIS」ができるまでに、どのような課題を抱えていたのでしょうか。

高田:遺跡や文化財に関する情報は多く存在するのですが、カテゴリなどで整理されて一覧化されていないため、欲しい情報を探すのに手間がかかっていました。考古学や歴史学は情報が蓄積するほど、テーマの広がりや深さも豊かになるはずなのに、多すぎて全体像が把握できていない状況だったんです。実際、論文作成において資料の確認などは非常に時間がかかる工程です。日本中の書籍などが集まる国会図書館にも、全ての資料が集約されている訳ではありませんから。

──なるほど。情報が分散しているものを一元化するために、「文化財総覧WebGIS」のプロジェクトが始まったということなんですね。

高田:そうですね。特に遺跡は1つの遺跡だけではなく遺跡同士の関係性で成立するので、さまざまな文献を照合して遺跡の位置を利用者自身で再構成する必要があります。この状況だと、研究者にとってわかりにくいのはもちろん、市民にもその情報が届いていかないと思って。地図から情報を探せると便利ですよね。

さらに奈良文化財研究所は、独立行政法人で国の機関です。つまり、税金によって研究が行われています。だからこそ、研究所の内部データとして独占するのではなく、国民の皆さんに還元しないといけません。調査成果を可視化して、その地域に住む市民の方にも活用してもらいたい想いもありました。

──高田さんがデータ活用に目を向けるようになったきっかけは何ですか。

高田:大学院で、日本史を学んだあと、大手銀行系列のシステム会社で5年ほどシステムエンジニアをしていました。ちょうど案件として銀行合併のタイミングと重なって、システム統合のプロジェクトに従事していました。システム統合とは、プログラムの修正、データベース再構築、データ統合、データ移行が主な作業です。そこで、データやデータの流れの仕組みの重要性を学んだのです。

そして、研究者として奈良文化財研究所に入職した時に、「貴重な文化財のデータが多く存在しているのに、データが整理されていない」と感じたんです。業界的には、「調査に時間がかかるのは仕方がない、それが当たり前」と、そもそも課題を課題として認識していなくて。

データ同士の整合性を高め、データ統合のプロセスを整備できればもっと便利になると感じ、「文化財総覧WebGIS」を始めることにしました。

──株式会社MIERUNE様と「文化財総覧WebGIS」プロジェクトをともに進めるようになるまでの経緯を教えてください。

高田:当初から、「文化財総覧WebGIS」は要望に応じて柔軟に開発を進めようと考えていたため、スクラッチ開発を検討していました。技術力が高く、かつ少人数で機動力が高い開発会社を探したところ、MIERUNEさんと出会いました。

──続いて、株式会社MIERUNEの会社概要について教えていただけますか。

西尾:株式会社MIERUNEは、「位置と情報で世界を変える」をミッションにGIS(地理情報システム)を使って位置情報に関する課題解決をサポートするソリューションカンパニーです。

株式会社MIERUNE 西尾 悟氏

具体的には、QGIS・MapTiler・WebGISなどを使ったサービス開発、QGIS・MapLibre GL JSなどOSS(オープンソースソフトウェア)開発コミュニティへの継続的支援、また近年はAWSの地理情報サービスなどクラウド基盤を活用したシステムの開発や3次元点群データやPLATEAU(プラトー)データの活用なども行っています。

──「文化財総覧WebGIS」の開発では、どのような点を大切にしていましたか。

西尾:ポイントとしては2つで、1つは61万件という膨大な遺跡のデータをWebブラウザかつ地図上に高速表示させることです。もう1つが図形情報を含む地理情報データである遺跡データを、フリーワードで検索しやすいように、検索性を意識した点です。

──楢山様は、見やすさやユーザビリティで意識された点はありますか。

楢山:西尾と同じく高速表示にこだわりました。今回は、地図ソリューションの開発者向けプラットフォームのなかでも、大量のデータを高速表示でき、かつベクトルデータ※を取り扱うことができるMapLibre GL JS(マップリブレジーエルジェーエス)を選びました。

※点の座標やそれを結ぶ線を数値データで記録・再現する画像方式のこと

株式会社MIERUNE 楢山 哲弘氏

──「文化財総覧WebGIS」に活用するデータは、どのように収集・成形されたのでしょうか。

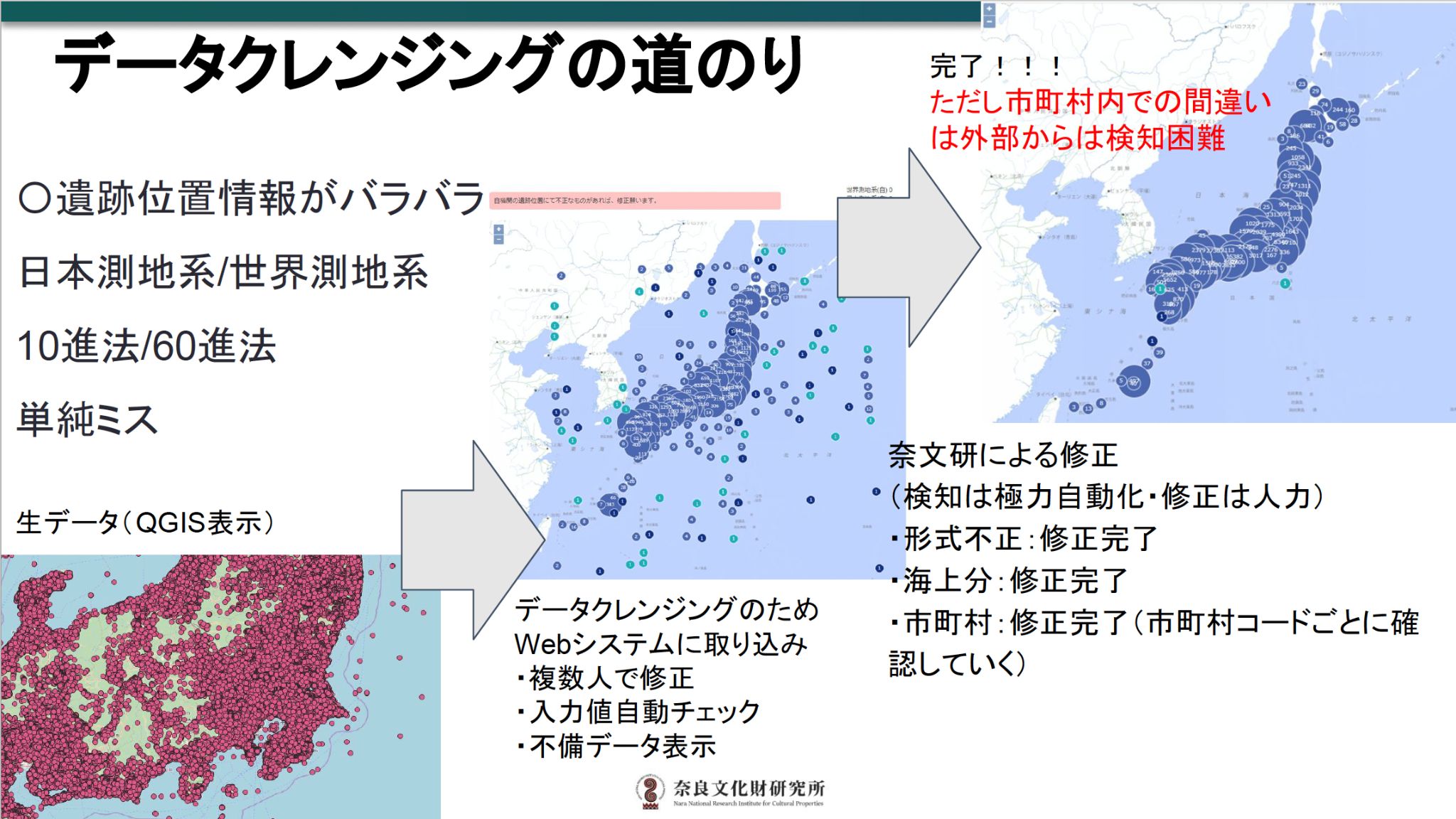

高田:データに関しては、もともと奈良文化財研究所が進めていたプロジェクト「全国遺跡報告総覧」で、全国にある発掘調査報告書を集約しています。今回もその遺跡データを活用しました。ただ、なかには誤ったデータもあったため、奈良文化財研究所でデータのクレンジングや成形を行いました。

──スマートフォンでも使えることに驚いたのですが、構想段階からスマホ対応も考えていたのでしょうか。

高田:サービスローンチ直後は、開発リソースや予算の関係で、スマホ対応を行っていませんでした。ただ、「全国遺跡報告総覧」のアクセス統計をみると、平日の昼間はパソコン利用が半分ぐらいなのですが、平日の17時以降や土曜・日曜になると、スマートフォンやタブレットの利用割合が8割になるんです。おそらく、平日の昼間は、学生や専門家などが日中に仕事や研究で閲覧しているものと推測できます。夜間や休日は、外出先や家にいてもタブレットやスマホでくつろぎながら閲覧しているのでしょう。

私自身も旅先で「文化財総覧WebGIS」を見ますが、スマートフォンで閲覧できないと不便だなと感じます。遺跡の詳細を閲覧できる「全国遺跡報告総覧」では、遺跡ごとに報告書の PDFが見られるのですが、最大の容量が100MB(メガバイト)なので、スマートフォンだと表示には恐ろしく時間がかかるんです。ダウンロードで待つのは嫌ですよね。

そこで、PDFをバッチ処理で圧縮版PDFを自動生成するような仕組みを構築し、スマートフォンでも簡単に閲覧できるようにしました。

──実際に、「文化財総覧WebGIS」をリリースしてみて、ユーザーの方からどのような反響がありましたか。

高田:リリースしたあと、SNSでは「近くの駐車場名が遺跡の名前だった」や、「祖父の家の裏山が遺跡だった」というコメントが書かれていて、まさに当初の目的であった市民への認知という点では成功したと思っています。

また、「全国遺跡報告総覧」の方にはなりますが、学校からのアクセスが多いんですね。おそらく「GIGAスクール」の影響かなと。というのも、アクセスを分析してみると、端末納品が進んでいなかった2020年の夏には学校からの流入が少なく、納品が加速した2020年度後半からは、流入が急上昇するんですね。

さらに、土日の休日、春休みや夏休みになると流入が止まるんです。学校の授業で使っていると思われます。今後は学校授業での「文化財総覧WebGIS」の活用事例も増えたら良いなと思います。さらに休日でも生徒や児童から使われるようになりたいですね。

──さまざまな方を巻き込んで、データ整備やデータ活用をする場合、どのようなポイントに気をつければ良いでしょうか。

高田:人間を信用しないことですね(笑)やはり前職でもトラブルの引き金になるのは、データの入力ミスなんです。人間は必ずミスをするという前提が必要です。そのうえで、どうしたらよいか考える。

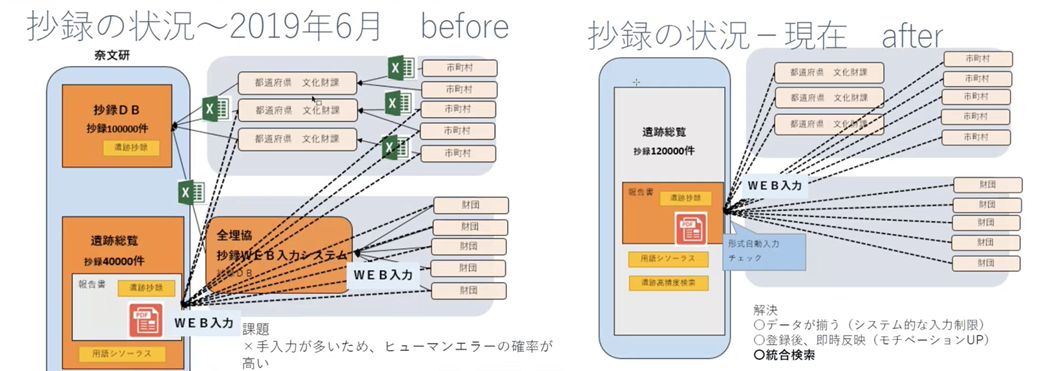

奈良文化財研究所でも、データの集め方が複雑化していました。下記は遺跡抄録の収集プロセスです。「市町村」が「都道府県」に送って、「都道府県」の担当者が自治体のエクセルを1つに統合し、CDに焼いて奈良文化財研究所へ送ります。さらに、全国埋蔵文化財法人連絡協議会などの調査組織は、先進的に自団体で独自のデータベースを構築しており、別経路でデータが送られてきていました。

高田:しかし、この方法だと、どこかのプロセスでヒューマンエラーが起こり、不整合データが発生してしまいます。特にバラつきが多かったのが時代情報で、入力形式を「時代」にしていたのに、「縄文草創期」や「8世紀初頭」という記載のものも混在しており、システムでデータクレンジングが行えない状況になっていまいました。

──聞いているだけでも、気の遠くなるほど骨の折れる作業ですよね……。どのようにして改善したのでしょうか。

高田:まず、私が行った施策としては大きく2つで、1つがエクセルファイルの提出からWEB入力へ変更したことです。WEB入力にすることで、入力規則の制限をかけることができ、未然に表記ゆれを防げます。

高田:また、時代情報に関してはチェックボックス方式にしました。各自治体の文化財担当者に協力を仰ぐため、文化庁と奈良文化財研究所所長の連名で、「Web 入力」に関する通達を作成・配布しました。WEB入力へ切り替えたことで、精度の高いデータが揃うようになりました。もちろん、内容の正誤チェックに関しては、人による目視が必要ですが、表記ゆれは、ほとんどなくすことができました。

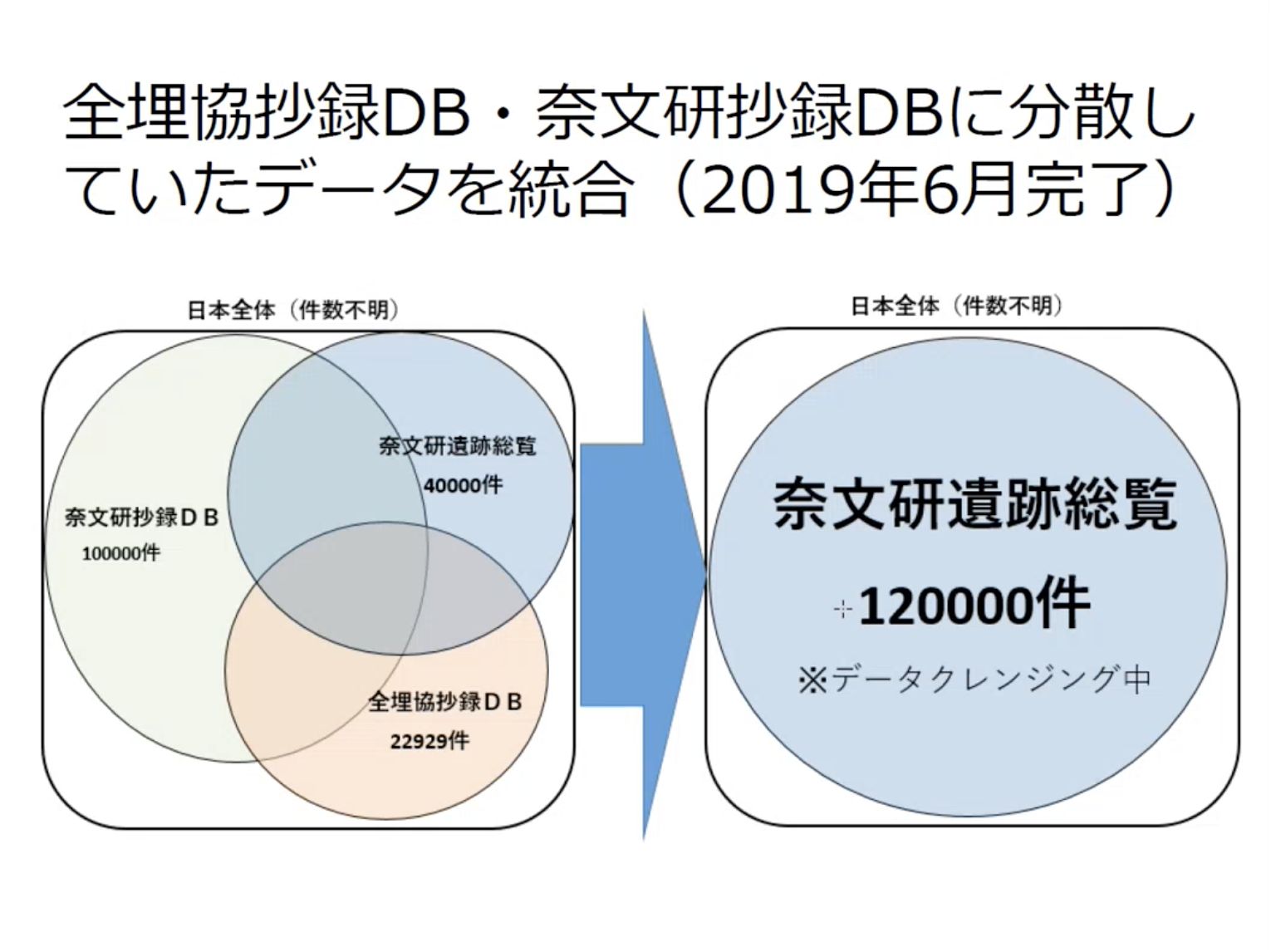

もう1つがデータベースの統合です。「奈良文化財研究所遺跡総覧」「奈良文化財研究所抄録」「全埋協抄録」と3つ類似するデータベースが存在していたので、これを奈良文化財研究所遺跡総覧に統合しました。

──ただデータを収集するのではなく、しっかりと仕組みを整備してから、動かすことが大切なんですね。

高田:そうですね。実は全国遺跡報告総覧も、もともと21システムが存在していましたが、1つに統合しました。結局、前職の時もそうですが、いろんな意見をきいたうえで議論し、実行に移す際は合理的に判断してトップダウンで進める力強さも必要になるかなと思いますね。

──地図データの可視化や活用の可能性について教えてください。

高田:今まで、地図には文化財が抜けていたと思うんですよ。「PLATEAU [プラトー] ※」が未来に行くための地図なら、文化財は過去に旅ができる役割となり得るでしょう。旧石器時代3万8000年前の過去まで遡ることができるのは文化財だけですから。

※日本全国の3D都市モデルを整備・活用・オープンデータ化するプロジェクト

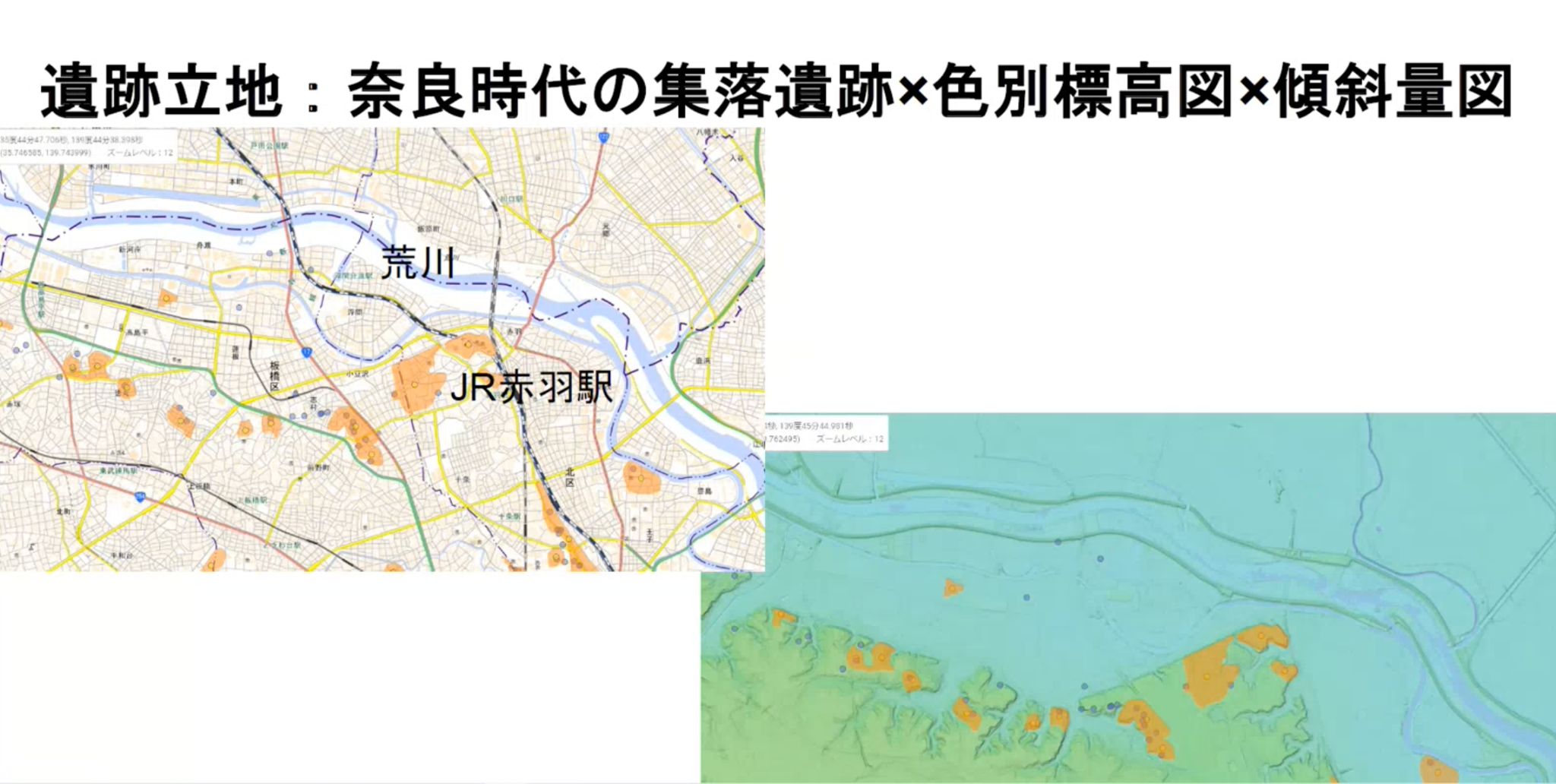

例えば、防災にも役立てることもできます。遺跡からは過去の災害を知ることができます。荒川を例に挙げますが、氾濫域には、実は集落遺跡が少ないんですよ。おそらく氾濫するたびに流されてしまうので、高台に集落を構えているのではないでしょうか。現代だと近代的な堤防が整備されていますが、ない時代の昔の人々は自然地形を現代人以上に注意していたと思いますね。標準地図だと地形がわかりませんが、色別標高図と傾斜量図にして、奈良時代の集落遺跡だけ表示すると、高台にあることがわかります。他にも断層図や土砂災害等のハザードマップも表示できますので、閲覧してみてください。

──今後のサービスの展望について教えてください。

西尾:我々の立場としては、「データをどう見せるか」が課題になると思っています。近年の話でいくと3Dデータですね。3Dデータをすべて載せると、ブラウザが重くなってしまうため、ユーザーが選択したデータだけでも、わかりやすく可視化できるシステムにできたら良いなと思っています。あと、データの見せ方の一つとして遺跡などを活用した「位置ゲーム」も面白いですね。

高田:地図に文化財というコンテンツを社会に位置づけられると良いですね。文化財を身近に感じて生活の一部になれば理想です。所詮、現代人は歴史の経緯のうえで生活していますし、現代人の営みも歴史の一部になっていきます。まずそのためには、「文化財総覧WebGIS」をさまざまな人に使ってもらうことが大切です。「文化財総覧WebGIS」は、まだまだ知名度が低いので、PRはもちろんリピーターを増やすために機能追加をして、UIやUXを高めていくことが今後の課題ですね。また、別の角度にはなりますが、自治体のオープンデータの収集においては、表記統一されていないデータも多く存在し、すべて取り込めていません。今後は、自治体と連携してオープンデータ周辺のDX改革も進められたらと思います。

高田祐一(たかた・ゆういち)氏

奈良文化財研究所 企画調整部文化財情報研究室 主任研究員

1983年兵庫県神戸市生まれ。2007年、関西学院大学大学院文学研究科修了(歴史学)。2007年より民間企業及び大学等で研究員や学芸員などを歴任。13年、奈良文化財研究所研究支援推進部の特別研究員となり、現在、同研究所の企画調整部主任研究員として勤務する。日本遺跡学会、神戸史学会に在籍。データベースなどの情報技術をいかに考古学や文献史学に適用すれば情報基盤として有用になるか方法論的研究に取り組む一方、前近代の石材生産と運搬にも関心を寄せている。主な著作に『石材加工からみた和田岬砲台の築造』(神戸市教育委員会)、『デジタル技術による文化財情報の記録と利活用』(奈良文化財研究所)、『産業発展と石切場』(戎光祥出版)などがある。

西尾 悟(にしお・さとる)氏 株式会社MIERUNE

1992年生まれ、北海道出身。道内の私立大学を卒業後、4年間ほど建設コンサルタントとして河川構造物の設計に従事したのち、現職。Web/GISアプリケーションの開発およびAWSなどを利用したクラウド基盤の構築等を行うエンジニアとして株式会社MIERUNEで働きつつ、週の数日は一般社団法人 社会基盤情報流通協議会事務局(AIGID)へ出向社員として勤務。 最近は点群データにおける機械学習や3DCGの作成、大規模GISデータのGPUを利用した高速処理などに興味があり。

楢山 哲弘(ならやま・のりひろ)氏 株式会社MIERUNE

1975年生まれ、北海道出身。小樽商科大学卒業後、5年ほど旭川市でシステムエンジニアとして従事したのち、東京でモータスポーツ関連のシステム担当者として従事、その後今はなきAdobeのFlashPlayerに関する技術にのめり込み、WEB制作会社およびフリーランスを経て、ソーシャルゲーム開発会社に従事、その後北海道へUターンし、農業法人でのシステム開発担当者として従事したのち、現職に就く。システム開発では主にユーザーが触れるフロントエンドの箇所を担当。フロントエンドであれば、スマートフォンのアプリケーション、WEBブラウザで動作するアプリケーションどちらでも対応可能。

(取材・TEXT:俵谷龍佑/藤冨啓之 PHOTO:倉本あかり 企画・編集:野島光太郎)

「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。

Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。