所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、酒税、たばこ税、自動車重量税。地方税には、住民税、事業税、固定資産税、地方消費税、自動車税。と様々な税金が私たちの身の回りにはあります。海外を頻繁に訪れる人には耳が痛い出国税なるものまで誕生し、2019年1月7日から導入されることになっています。

https://hunade.com/shukokuzezi

こうして、知らない間にじわじわと税金が増えている実態があります。身近なところでは消費税が増え続けています。10%の消費税の導入も秒読み段階にきていると言ってよいでしょう。来年10月から消費税を10%に上げることを、2018年10月15日に安倍首相は実際に宣言しています。

これから日本の経済や私たちの生活はどうなっていくのでしょうか?10月のテーマは「税金」ということで、高齢化が進む社会と増え続ける税金の実態に迫ってみました。

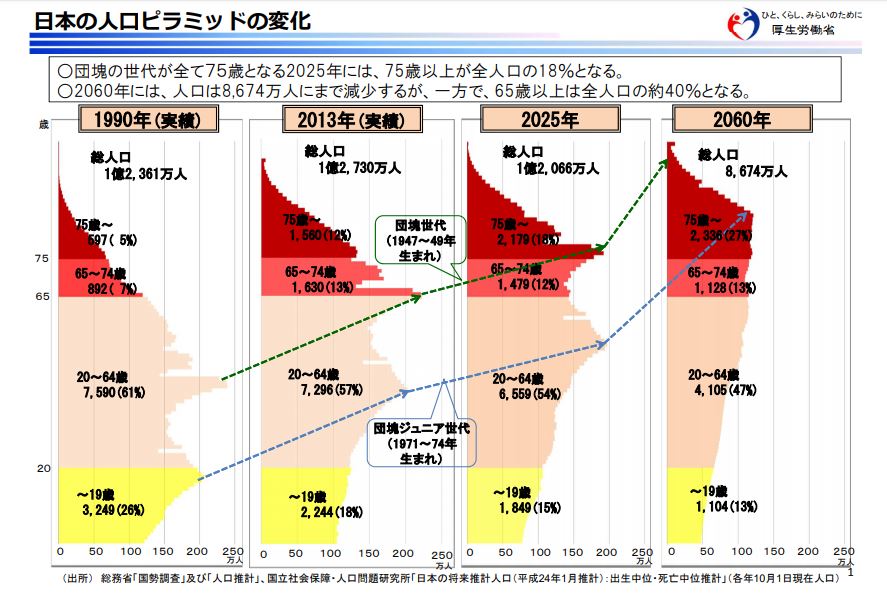

ここで、厚生労働省が発表している日本の人口ピラミッドを見てみましょう。

出典:社会保障制度改革の全体像|厚生労働省

ここで比較してみたいのが、未成年である19歳以下の人口と、高齢者とされる65歳以上の推移です。

1990年には、19歳以下は26%で、65歳以上は合わせて13%です。丁度高齢者は19歳以下の人口の半分ですね。

それが2013年に入ると、19歳以下は18%で、高齢者は25%にまで増えました。既に、高齢者の方が圧倒的に多くなってしまっています。

2025年になると、19歳以下は15%、高齢者は倍の30%になると予想されています。もう数年後にはこんな時代に突入するわけです。

さらに進んで2060年。19歳以下は13%、そして高齢者はなんと40%!!3倍以上という数字が出ていて、驚愕です。その時の日本はどうなっていることやら。

via pixabay

高齢者が増えていき、医療費だったり介護費が国全体でもっともっと必要になってくるのは、人口ピラミッド推移のグラフからも容易に察しが付きます。

かつては沢山の若い世代が、少数の高齢者の世代を支えていました。ですが、そんな時代は終わり、今度は少ない若者が沢山の高齢者の支えになっていかないといけない時代へ突入しました。普通に考えれば、少ない若者から多くの割合の税金を徴収することが必要となってくるでしょう。一方で、外国人労働者の受け入れ緩和もよく聞く話です。人件費の安い途上国から介護職員を雇う日もそう遠くないかもしれません。これは、彼らに働いてもらうことで日本の税金を徴収する、という計画なのでしょうか?

この問題は2040年にピークを迎えると言われており、これは2040年問題と言われています。

via pixabay

前のデータでも見た通り、若者世代や現役世代が減り、高齢者世代が増え続け、2040年には団塊ジュニア世代が高齢者に入り高齢者人口割合がピークに達すると指摘されています。これは「2040年問題」と呼ばれています。社会保障給付費も、2018年の約1.6倍まで増加すると言われています。

そして、2040年問題の前に取り上げられるのが、「2025年問題」と呼ばれる問題。2025年には、人口の多い団塊の世代の人々が75歳以上になります。日本人の5人に1人が75歳以上、3人に1人が65歳以上という、超高齢社会に突入するのが2025年と言われています。

さらにこの超高齢社会を助長し、超超高齢社会に突入するのが2040年です。

via pixabay

現在では、6580万人が現役でバリバリ働いて所得税を納めていますが、2025年には、この現役世代が200万人少なくなります。そして、2040年には、さらに減って、今より1000万人近く減る見通しです。

ここで見ておきたいのが、財務省が発表している税収の推移。

出典:一般会計税収の推移 | 財務省

リーマンショックのあった2008年には日本の税収もガクッと落ち込みました。2016年にも落ち込んでいますが、消費税引き上げにおける消費の落ち込みが原因だとも言われており、消費税を上げても、税収が上がるとは限らない、ということを示しています。実際に、消費税の増税は、個人消費力に大きな影響を与えているようです。

データから読み取れるのは、消費税が上がる度に、個人消費が抑えられ、また消費税が上がっていく。ただ単に個人の経済状況が苦しくなっていっているのでは、と感じます。実際に、家計消費支出は減少傾向にあります。

これからもこの負のサイクルは続いていくのでしょうか?

via pixabay

データからも分かる通り、財源が増えるのかどうかは疑問が残りますが、ここで政府が発表している増税で増えた財源を使って、どうやって国民に還元するのかのプランを発表したページがあったのでご参考までに。

出典:社会保障制度改革の全体像 | 厚生労働省

出典:社会保障制度改革の全体像 | 厚生労働省

出典:社会保障制度改革の全体像 | 厚生労働省

意外な事に、年金のかなりの割合は税金から納められている事実をご存知でしょうか。年金を払っていなくても、結局は消費税などから徴収されているわけですね。

出典:国民年金の歳入構造|厚生労働省の資料を元に作成

全体的な金額から見ても、未来を担う次の世代に税金を使うよりも、高齢者優遇の様に感じられるのは私だけでしょうか。もちろん、医療費や国民健康保険料などがもっと安くなってくれれば安心ですが、もっと若い世代に向けた支援が充実していけば良いのではないかと感じます。

via pixabay

国民全員が収めている税金ですが、確定申告や源泉徴収など、小難しい漢字がいっぱいで正直ややこしい!と、考えないようにしている人は多いのではないでしょうか?実は、私もその一人なのですが、税金の構造や政府が実際に税金を何に使っているのか、より多くの人にとって暮らしやすい社会を作り出すためには、まず現状を知ることから、というのが大切なのではないでしょうか。

今回は「税」というテーマで、人口バランスなども踏まえデータを見てきました。税金というトピックを通して、自分や家族の生活や未来について考える機会になれば幸いです。

税金についての記事をもっと読みたい方は、こちらを合わせてチェックしてみてください。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。