ホフステードの6次元モデルは、人々の価値観が国民文化によってどのように異なるかを6つの次元(ものさし)でスコア化したものです。グローバルなスケールでデータを扱う際、特に人々の意識や動向に関わるものの場合は必須のデータベースといえます。さらに異文化間のコミュニケーションや組織マネジメントといった観点からも大きな示唆を与えてくれます。(連載7回目)

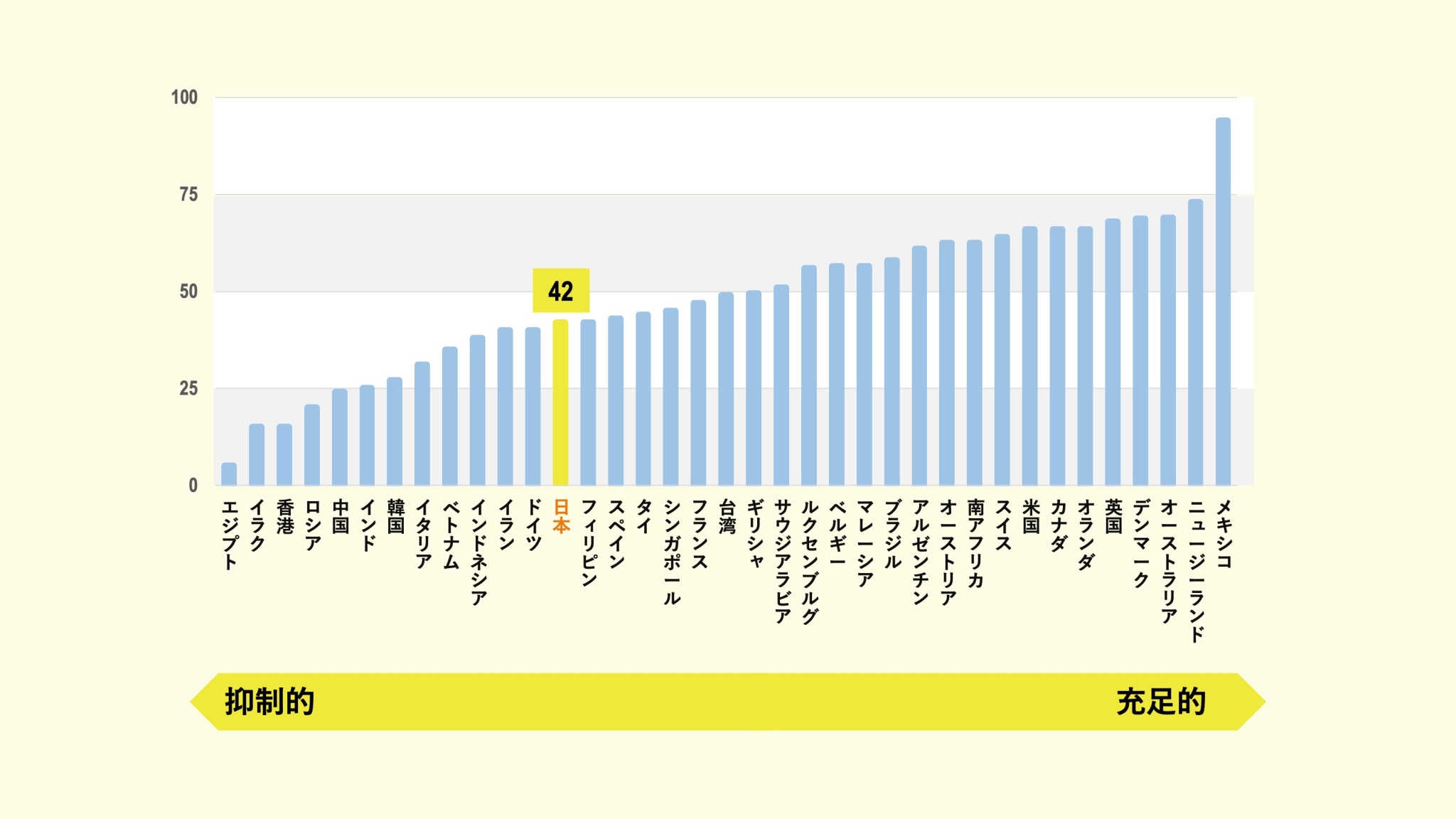

今回のホフステードの6次元モデルは、「人生の楽しみ方(抑制的/充足的)」です。

ホフステードの6次元モデル | |

① 権力格差(小さい/大きい) ② 集団主義/個人主義 ③ 女性性/男性性 ④ 不確実性の回避(低い/高い) ⑤ 短期志向/長期志向 ⑥ 人生の楽しみ方(抑制的/充足的) | Power Distance(Low/High) Collectivism/Individualism Femininity/Masculinity Uncertainty Avoidance(Low/High) Short term/Long term Indulgence(Restraint/Indulgence) |

単純にいえば社会の空気が「ネガティブ」か「ポジティブ」か。もしくは「暗い」か「明るい」かということを表す指標です。

※出典(ホフステード・インサイト・ジャパンのサイト)元にデータのじかんで作成

このスコアをみると、日本は世界全体の平均からややネガティブ寄りということがわかります。抑制的(ネガティブ)な国は、ロシアと旧ソ連の国々、さらに中東欧の国々が多いことが目立ちます。中国や韓国も抑制的な傾向の強い国です。

逆に、充足的(ポジティブ)な国としては、中南米諸国、アングロサクソン諸国、北欧諸国が挙げられます。

それでは抑制的な社会の特徴をみていきましょう。ホフステード博士と共同研究を進めているミンコフ博士の定義によれば、抑圧的な社会は「厳しい社会規範によって欲求の充足を抑え、制限すべきだ」という考え方の社会ということになります。代表的な項目をみていきましょう。

いっぽうの充足的な社会の定義と特徴は次のようになります。

充足的な社会とは「人生を味わい楽しむことにかかわる人間の基本的かつ自然な欲求を比較的自由に満たそうとする」社会。

個人的な体験になりますが、筆者が勤務していた日本のメーカーにも、何人かの海外出身の同僚がいました。一緒に働く期間が特に長かったのは、オーストラリア、ついでカナダ出身の女性でした。彼女たちは、職場でたまたま目が合ったりすると、微笑んでくれるのが常でした。それがあまりにも自然で、こちらも思わず微笑み返したものでした。まさに微笑みかけることが規範となっている国の出身者だったのです。

ホフステード博士は、マクドナルドがロシアに進出したときのエピソードを紹介しています。マクドナルドは、店員にアメリカ流の満面の笑みを身に着けさせて接客に当たらせました。しかし、ロシアの顧客は「なんで私を見てニヤついているのだろう」とショックを受けたといいます。ロシアでは、接客の場においてさえも、知らない人に微笑みかけることは異例です。そのような人がいれば、どこかおかしい人というように受け止められてしまいます。

ロシアをはじめ旧ソ連の国々と東欧諸国など、旧社会主義の国々の多くは、抑制的でネガティブな傾向の強い社会です。そこでは、頑なな表情こそが権威の象徴です。ここでプーチン大統領を思い浮かべた人も多いのではないでしょうか。人前で険しい顔をしていることが、真剣で決断力のあるリーダーとして民衆に支持されているのです。

日比谷公園に面した帝国ホテルを出ると、徒歩10分ほどもしないところに、仕事帰りのサラリーマンで賑わう有楽町の「ガード下の飲み屋街」が現れます。これは外国人にも人気のスポットで、日本を紹介するショートムービーでは、「富士山」や「神社の鳥居」などと並んでピックアップされることが多いところです。

果たして、日本社会は抑制的なのでしょうか、充足的なのでしょうか。以下、私見になりますが、テレビドラマなどで企業の重役が集まる会議などでは、眉間にしわを寄せた老人が集まり、実際以上に厳めしい演出がなされます。このように、公の場では、かなり抑制的に振る舞うことがスタンダードと考えられていると思われます。

しかし、そうしたサラリーマンも、一歩会社を出て赤ちょうちんの暖簾をくぐれば、全く違った顔を見せます。昼間の難しい表情を脱ぎ捨てて、上下分け隔てなく寛ぐことがよしとされます。その面では、充足的であるともいえます。このように、シチュエーションに応じて、抑制的にも充足的にも、かなり幅広く振れるのが日本社会なのではないでしょうか。

いま、ワンオンワン(1on1)ミーティングがブームです。しかし、筆者の周りでは、これがうまく機能しているという話を聞いたことがありません。むしろ、現場のマネジャーは人事からまた新しい仕事が降ってきたと辟易としているのが現実のように思えます。

この点についても、ホフステード博士は興味深いエピソードを紹介しています。多国籍の人材が集まるビジネススクールでの体験として、日本からの参加者については、個人的にフィードバックを与えたり受けたりすることが文字通り「不可能」であったということです。試みたとしても、儀礼化された行動に終わるだけだったとか。

このように、日本社会で育ったわたしたちは、個人的にフィードバックを受けたり、与えたりすることが際立って苦手なようです。ワンオンワンは、まさに最も苦手とすることを現場のマネジャーに押しつけているといえるのではないでしょうか。

どうしてこのようなことが起こるのでしょうか?ホフステード博士は、ビジネスの世界は過度に米国の影響を受けていると警告しています。ホフステード・インサイツ・ジャパンの宮森千嘉子氏との対談のなかで、博士は次のように述べています。

宮森:それはつまり、米国という文化圏でのみ適用可能な理論が、「文化の違い」という要素を無視して様々な国に輸入されているということでしょうか? ホフステード:米国の経済的成功によって、米国の経営理論が優れているので手本にしなければ、と信じる人が世界中に増えてきました。そのこと自体を否定するつもりはありませんが、米国の経営理論を他国で機能させるためには、それがどのような社会で発展し、応用されてきたかを問う姿勢が欠かせません。 しかし、これまでそのような議論はほとんどありませんでした。国民性は組織の合理性を制約するという前提に立って、何が本当に有効なのかを考えることが重要です。 |

米国流を安易に取り入れたことによる弊害が殊のほか大きいのは、人事の世界ではないでしょうか。成果主義、目標管理(MBO)、KPI、OKR、ジョブ型雇用、そしてワンオンワンと、次から次へと新しいコンセプトが輸入され、そしていつの間にかうやむやになっていきました。国民文化はOS、経営手法はアプリというメタファーをたびたび紹介してきましたが、「国民性は組織の合理性を制約する」という上記の博士の言葉の重さを、日本企業の人事と経営層は、今一度、深く受け止める必要があるのではないでしょうか。

ホフステード博士、およびホフステード・インサイツ・グループについて オランダの社会心理学者ヘールト・ホフステード博士(1928 – 2020)は、1960年代の後半から「国民文化」という曖昧な対象をモデル化する研究に着手しました。その成果は半世紀以上にわたって引き継がれ、現在ではホフステード・インサイツ・グループが100か国以上の国と地域の文化スコアを開発し、それを活用して企業などの組織のグローバル対応支援を行っています。 |

書き手:下平博文氏

事業会社において企業理念(Corporate Philosophy)を活用した組織開発、インターナルコミュニケーション等に携わる。2018年よりフリーランスのライターとして活動。

(TEXT:下平博文 編集:藤冨啓之)

・『多文化世界』G.ホフステード・G. J. ホフステード・M. ミンコフ(有斐閣)

・『経営戦略としての異文化適応力』宮森千嘉子・宮林隆吉(日本能率協会マネジメントセンター)

・「ホフステード・インサイツ・ジャパン」

・『人事の組み立て』海老原嗣生(日経BP)

本テキストではテクニカルターム等の表記をホフステード・インサイツ・ジャパンのものに準拠しています。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。