ひと昔前までは当たり前だった、日本の食と農の営みを取り戻すための事業を行っているのがプランティオ株式会社だ。データ収集のためのデジタルデバイスや分析ツールの開発、都市型菜園の運営など幅広い同社の取り組みに欠かせないのが、私たちにとって馴染み深い「データ」である。ただ、その活用方法と伝え方は一般的に認識されがちなDXとは大きく異なっていた。

畑を耕して種をまき、野菜を育てて収穫し、その野菜を美味しく料理したり、近所に配ることで自然とコミュニケーションや「共助」が生まれる。数十年前まで当たり前だった「農」や「農的活動」から生まれていた様々な文化や習慣の多くを現代社会は失っていると、芹澤CEOは警鐘を鳴らしている。

「現在の日本ではアグリカルチャーは『農業』と和訳されることがほとんどですが、実際は地域ごとの風土や文化、コミュニティといった意味も含まれています。ただ、戦後の政策や高度成長期で効率や生産性を求めた結果、カルチャーが意味していた豊かな文化が消えつつあるのです」

芹澤CEOは農的活動の文化と創造が目的のブランド「grow(グロウ)」を立ち上げ、都心の屋上菜園に設けるシェア型IoTコミュニティファーム「grow FIELD」やオフィスの一角をコミュニティファームにする「grow INDOOR」などを展開している。

恵比寿プライムスクエアプラザに設けられた「grow FIELD EBISU PRIME」。同ビルのオフィスワーカーや周辺の飲食店のシェフ、近隣住民が楽しむ菜園だ。コロナ前は毎月150人以上が利用していた。

渋谷区恵比寿、神泉に続いて2021年には日本橋のビル屋上に3つ目のシェアリングIoTファームがオープン。ノープロモーションにも関わらず、サービス全体の会員数が5,000人を超えるなど、月日を追うごとに注目が高まっている。その農園の運営と利用者のサポートにおいて欠かせないのが、データの収集と分析に基づいたユーザーに最適化した「サジェスチョン」だという。

「日本人の約半分が野菜の栽培にチャレンジしているものの、その60%がドロップアウトしているというデータがあります。そのなかでも特に多い原因が、作物を育てるうえで『今何をすればいいのか分からない』といったタイムリーな情報を入手できないこと。つまり、農的活動を定着させるためには、アグリテックのようにデータそのものを提示する必要はありません。カーナビのように『今なにをすべきか』が単純明快に分かるように、いかに楽しく、継続して栽培できるように私たちがデータを咀嚼してナビゲーションすることが重要だと考えています」

同社では、都心の屋上菜園やコミュニティーファームの他に自社で開発したIoTセンサー「grow CONNECT」を展開。「grow CONNECT」は、日照、外気温、外湿度、土壌温度、土壌水分量を計測するセンサーと超広角カメラが搭載された小型かつ高機能なデバイスだ。同端末で収集した全てのデータを独自開発した「Crowd Farming System」で解析し、作物の発芽などの重要な指標である土壌温度を基軸に、位置情報などの他のデータを肉付けすることで場所ごとの収穫期や種をまくべきタイミングなどを予測する。

このように詳細なデータを収集する一方、利用者がインストールしている専用のアプリに通知やアドバイスが届く仕組みだが、グラフなどはあえて最初から表示しない設計になっている。一方、野菜の様子を投稿して家族や友人と共有したり、前年のデータと比較して「昨年よりも水やりが上手くなった」という振り返りを与えることで、栽培に対して楽しいと感じられるようにデータをサジェスチョンして「見せている」のだ。

一般的にデジタル化やDXに取り組む際、念頭に置かれがちなアナログの置換や排除、デジタル技術による制御やコントロールが目的とされがちだ。一方、プランティオとは「デジタル/データを通じてアナログを楽しむ」という姿勢がプロジェクトに共通するデータとの向き合い方だ。ただ、芹澤CEOも最初からその意識が高かったわけではなかったという。

「事業を立ち上げた当初は『すごいプランターを再発明する』という気持ちが先行していました。2年間はプランターの開発に注力していましたね。アグリテックのようにデータによって植物や野菜を制御するといった目的はありませんでしたが、とにかくプランターにテクノロジーを掛け算して良いものをつくるというツールそのものに執着していたのです」

芹澤CEOの祖父は、世界中で使われている家庭菜園や植物の育成では欠かせないプランターの和製英語を発案・製品化して広めた第一人者だ。

『アグリカルチャーに触れる機会を増やす』という目的に気付けたのは、共同創業者のアドバイスのおかげです。祖父の発明の本質は斬新な機能や優れた性能でなく、べランダなどで誰もがアグリカルチャーに触れられる機会を創造したことだと指摘されて目からウロコが落ちたのです。プランターの由来はプラント植物(plant)×人(er)であり、まさにその通りだと感じました。プランティオもプラント×データのイン・アウトという意味を込めています。ツールにこだわりすぎるのではなく、収集したデータを使って『みんなで楽しく野菜を育てる』というカルチャーの創造を目指すよう事業を転換したのです」

会員の約7割を占めるのは、未就学児から小学3、4年生の子どもがいるファミリー層。また残りも1990年後半~2000年代に生まれたZ世代が中心だ。その多くは、これまで野菜の栽培などを全くしたことがない人がほとんどだという。このような農的活動から特に離れている世代にアプローチし続けることは、文化の再興だけでなくデータ収集においても中長期的に極めて重要だ。

IoTセンサー「grow CONNECT」。家庭のプランターに挿すだけでスマートプランター化が可能。設置された地域の位置情報や方位と日照量データなどを分析し、各場所の水やりのタイミング・発芽時期・食べ頃などをアプリで確認できる。

「データを収集できるクラウドファーミングが増えれば増えるほど、地域やその年の気候に最適な栽培に関わるアナウンスを行いやすくなります。元々、日本には七十二候という風土に合わせた季節の分け方があり、野菜などの栽培の基準になっていました。しかし、世界基準である太陽暦に置き換えられてしまったため、長らく受け継がれてきた貴重な『データ』を知る人はほとんどいなくなってしまったのです。ただ、より多くのデータを全国各地から収集できれば、七十二候のように日本や各地域に最適なアナウンスを送ることができるでしょう」

マンションやアパートのベランダや空室、オフィスの一画を利用した野菜の栽培のソリューションを提供しているのも、データを収集できる場所の拡大が目的の1つだ。データを活用して多くの人が農に触れて楽しむことがデータ収集のフィールドを拡大し、社会貢献できるデータ活用の幅が広がる。その結果、さらに多くの失われた「農のサステナビリティ」を取り戻せるという好循環の創造が目標だという。

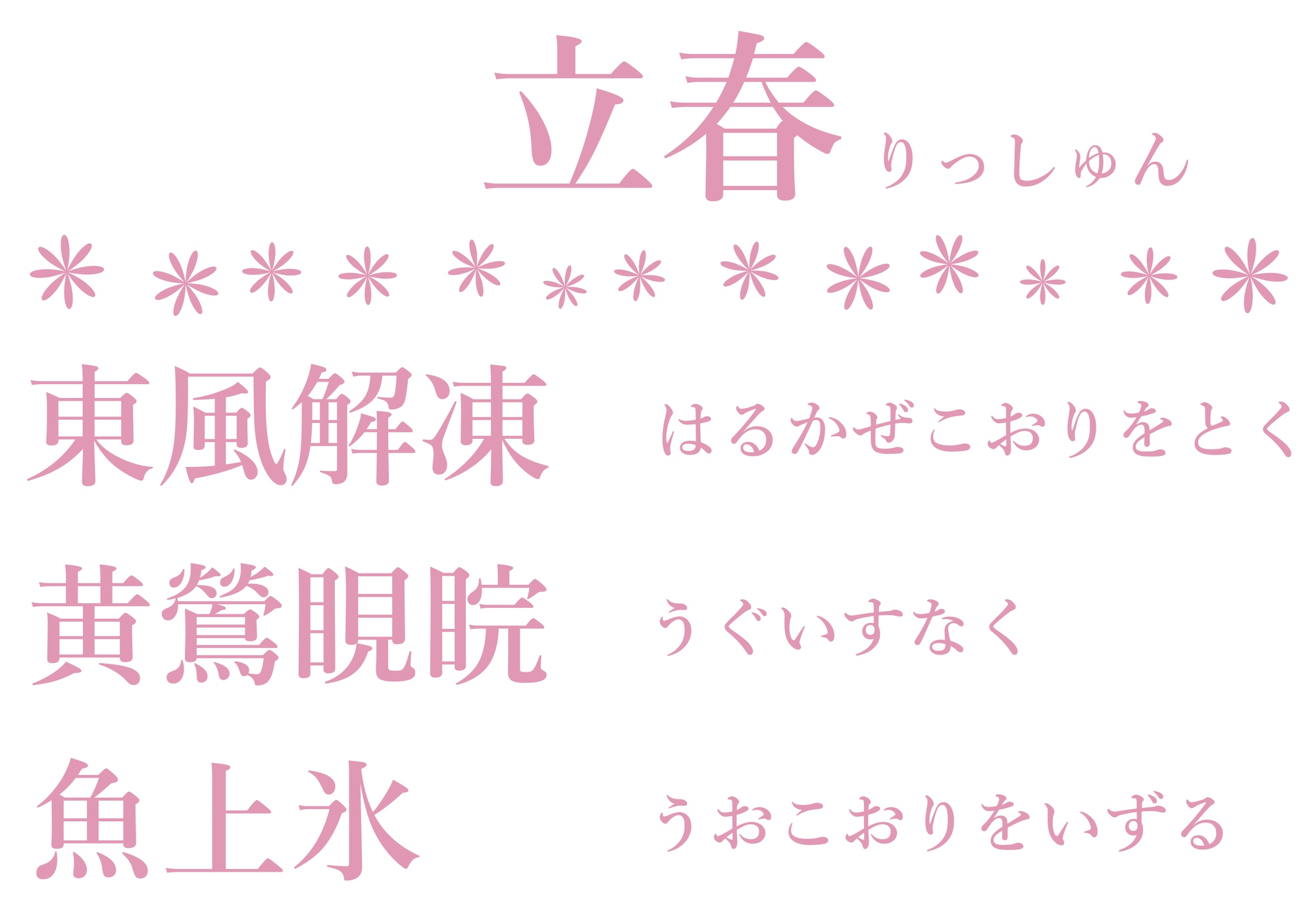

七十二候(しちじゅうにこう)は二十四節気の各節気をさらに約5日ずつの3つに分けた期間のこと。季節ごとの鳥や虫、植物、天候などの様子が名前となっている。東風解凍(春風が吹いて氷が溶け始める)は2月4~8日頃、黄鶯睍睆(ウグイスが鳴き始める)は2月9~13日頃、魚上氷(水面の氷が割れて魚が跳ね始める)は2月14~18日頃を指す。

「データを収集することは農的活動だけでなく、ヒートアイランド現象やSDGsなど様々な社会的な課題に対するアプローチになります。ただ、一般の方々にとっては興味があっても課題が大きすぎて何をすればいいのか分からない人がほとんどでしょう。データに偏向するのではなく、分かりやすく提示することで『楽しい』を実感してもらうことでその入り口を作れればと考えています」

IoT FARMでは都市部の商業施設やオフィスの屋上を都市型農園に変える。農業体験を通じたコミュニティ醸成はもちろん、屋上緑化により屋内の温度上昇抑制や省エネ効果、遊休不動産の利用促進なども期待できる。

芹澤CEOは大学を卒業後、音楽関連事業を手がけるIT企業に就職した。華やかな業界で名プロデューサーとして活躍した後、園芸用品業界に転身した経歴を持つ同社長から見ても、農的活動や食文化はそれと変わらないくらい鉄板コンテンツがたくさんある魅力的なジャンルだという。

「自分たちで育てた野菜を食べるだけでも、非日常を体験できますし、それを飲食店に持ち寄ればイベントを開催することも可能です。さらに『ズッキーニは花まで食べられる』となど、今まで知らなかった知識と実際に料理して食べる体験は大人にとっても子どもにとっても貴重な経験となるでしょう」

「grow FIELD EBISU PRIME」では、一流シェフ自ら「江戸東京野菜」の生育を行い、レシピを作り、イベントで振る舞うなど農と食を身近につなぐことで創造される文化の萌芽が生まれつつある。

ただ、意外にも同社ではコミュニティの構築や支援などは積極的に行っていない。その理由は利用者に農園という仕組みだけを提供する「究極のフラットな立場」であり続けるという、芹澤CEOのこだわりがあった。

「農的活動は事業でも経済活動でもありません。そのため、面白がって人が集まることで自然と様々なカタチのコミュニティが出来上がっていくことが、本来の姿だと考えています。私たちがコミュニティデザインまで手がけてしまうと、『こうあるべき』という中央集権な側面がどうしても強くなってしまいます。そのため、私たちは農園を設けてタッチポイントを増やし、データを収集して分かりやすく伝えることを中心に役割を担うべきだと考えています。実際、私たちが手を出さなくてもコミュニティは出来上がっていますよ。食も農も一人ではできません。誰かに頼ったり、頼られたりしながら楽しむエンターテインメントですから」

2022年の春以降は「grow FIELD」を都内中心に全国で展開する予定で、学校教育など環境インパクトの大きい分野でも、様々な領域でデータを活用した農的活動の普及拡大を図り、共給共足の確立を掲げている。2020年8月からは滋賀大学と共同研究を開始し、プランティオが保有する野菜や利用者の栽培履歴を提供してデータ分析や学習予測アルゴリズムの構築、栽培実証実験を行うなど、ナビゲーションの精度向上などにも注力している。このようにデータと文化、デジタルとアナログに向き合うプランティオの活動から多くのデータ活用者が学ぶべき側面も多いのではないだろうか。

芹澤 孝悦氏 プランティオ株式会社CEO

大学卒業後ITのベンチャー企業へ。エンターテインメント系コンテンツのプロデューサーを経て、2008年に家業のセロン工業株式会社(東京都渋谷区神泉町11-7)に入社。男性から女性に花を贈るフラワーバレンタインプロジェクトの立ち上げや、2012年には業界最大の国際園芸博覧会フロリアードの日本国政府スタッフとして参画。2015年にプランティオ株式会社を設立。現在はセロン工業の役職を辞してgrowブランドの展開に注力している。

持続可能な食と農の実現を目指し、民主的な野菜栽培を支援するプラットフォームを開発提供。野菜栽培センサーデバイス『grow CONNECT』、栽培ナビアプリ『grow GO』、都市型コミュニティIoT農園『grow FIELD』などのサービスを展開している。地方や海外で生産し、物流過程を経て食卓に並ぶ、従来の「農業」だけに頼らない、地域住民が主体となって自律分散型の「農」を育む、持続可能な世界の実現を目指す。現在、更なる飛躍のために絶賛仲間を募集中。

プランティオ公式HP https://plantio.co.jp/

(取材・TEXT:藤冨啓之 PHOTO:Inoue Syuhei 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。