目次

データのじかんを運営するウイングアーク1stは「updataDX22 (アップデータディーエックス)」を10月12日(水)〜10月14日(金)に開催。「updataDX22」は、データでビジネスをアップデートする” UPDATA® (アップデータ)”で築き上げる世界や最新トピックスをお届けするビジネスカンファレンスで昨年は「updataNOW」として開催したビジネスカンファレンスを、今年は「updataDX22」と名称を変え、東京の会場とオンラインのハイブリッド形式で開催。イベント初日の10月12日には、全国47都道府県の各地域のDXやテクノロジー活用のロールモデルや越境者を取材し、地域に根ざし、その土地ならではのDXの在り方を探る特集「Local DX Lab」のトークショーを実施した。その模様をお伝えする。

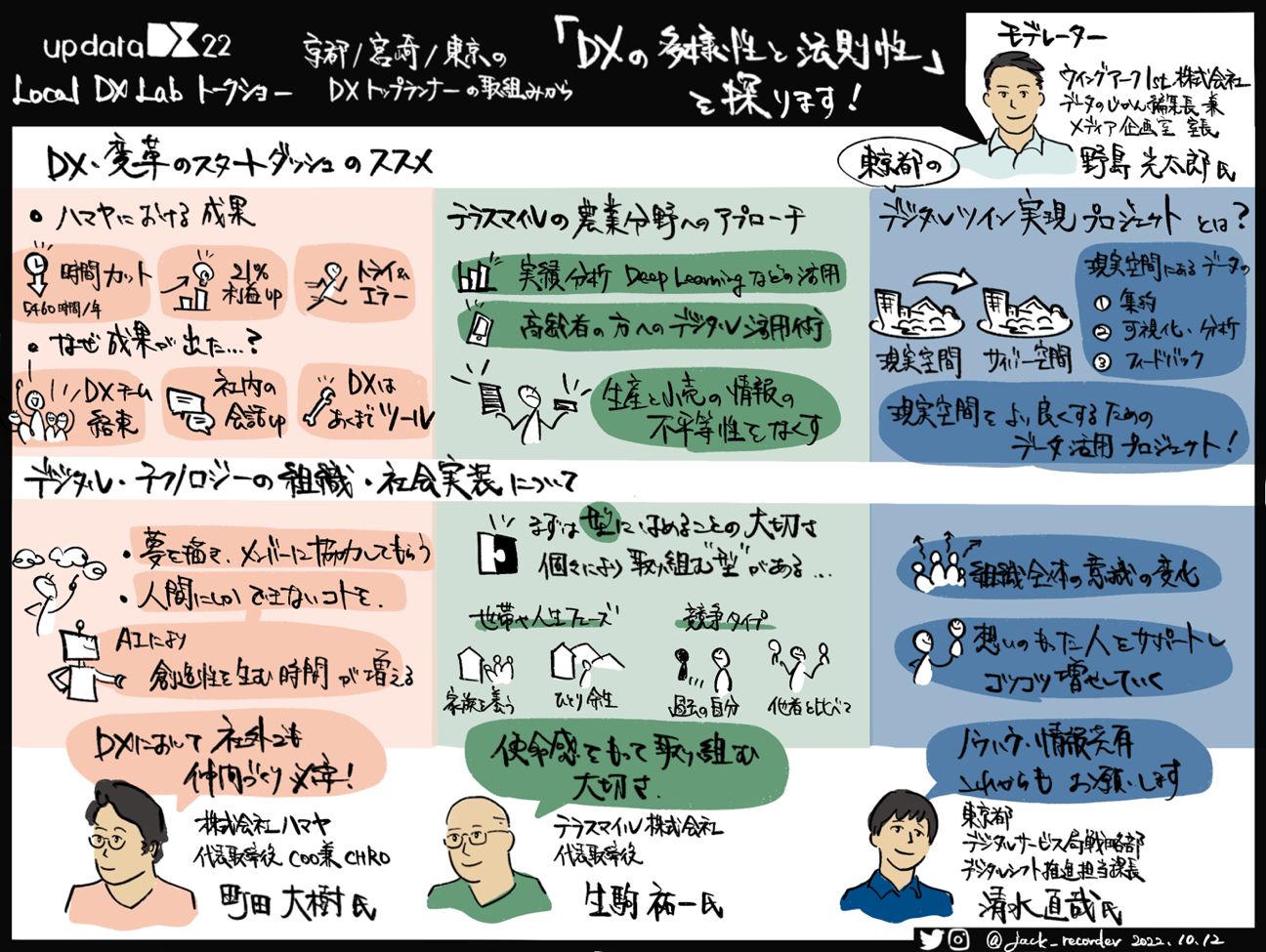

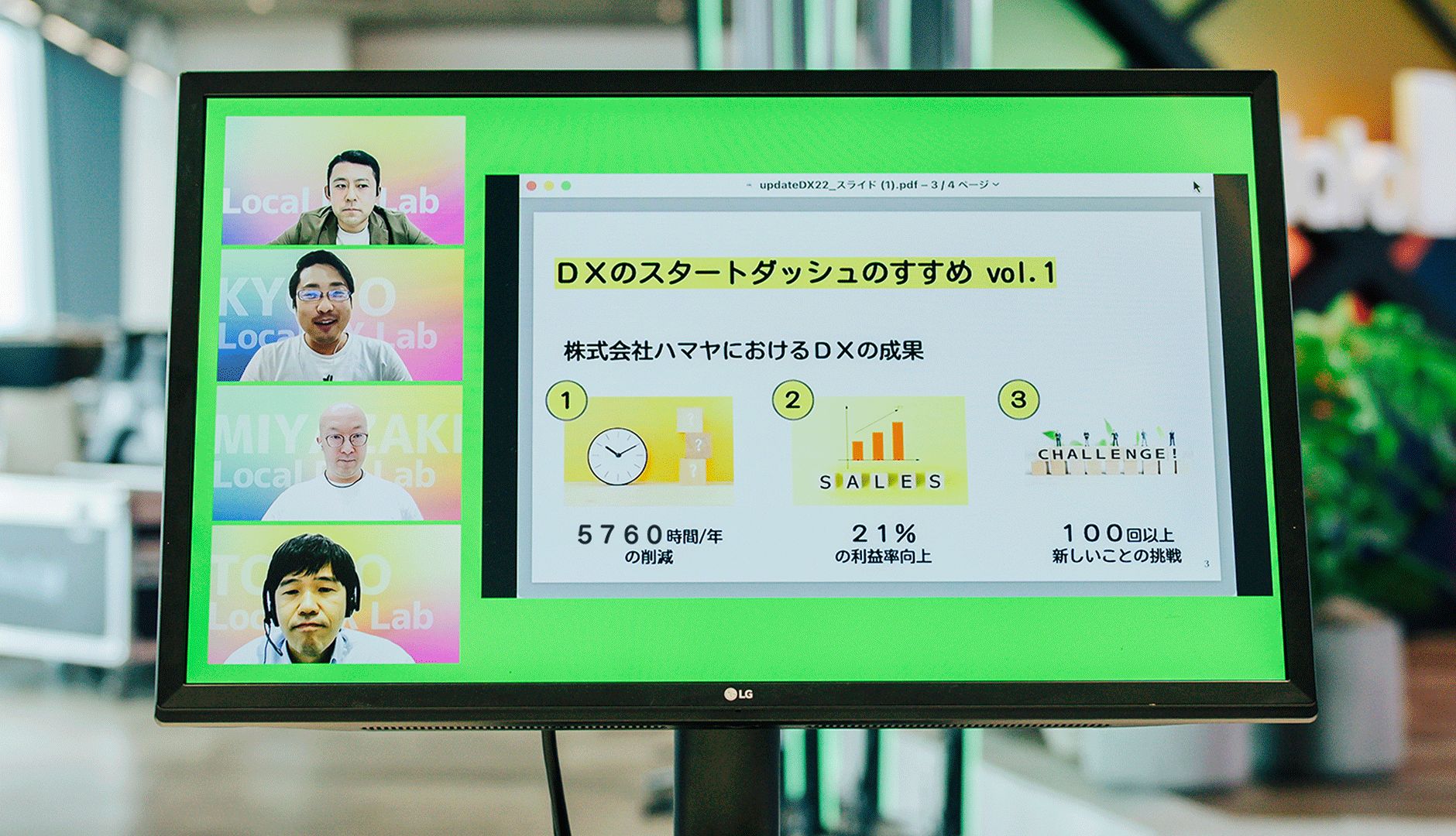

Local DX Labトークショーは、ウイングアーク1st株式会社 データのじかん編集長の野島をモデレーターに3名のゲストを招いてディスカッション形式で行われた。3名のゲストは、京都の手芸材料総合卸会社・株式会社ハマヤ 代表取締役COO兼CHROの町田大樹氏、宮崎でスマート農業に取り組むテラスマイル株式会社 代表取締役の生駒祐一氏、東京都 デジタルサービス局戦略部 デジタルシフト推進担当課長の清水直哉氏の3名。いずれも京都、宮崎、東京を拠点に活動するDXのトップランナーだ。

写真左上:ウイングアーク1st株式会社 データのじかん編集長 兼 メディア企画室室長 野島 光太郎

写真右上:株式会社ハマヤ 代表取締役COO兼CHRO 町田 大樹 氏

写真左下:テラスマイル株式会社 代表取締役 生駒 祐一 氏

写真右上:東京都 デジタルサービス局戦略部 デジタルシフト推進担当課長 清水 直哉 氏

前半パート「パネリストに聞く DX・変革のスタートダッシュのススメ」では、各者がプレゼン形式でDXへの取り組みを紹介した。セッションの登場順に紹介していこう。

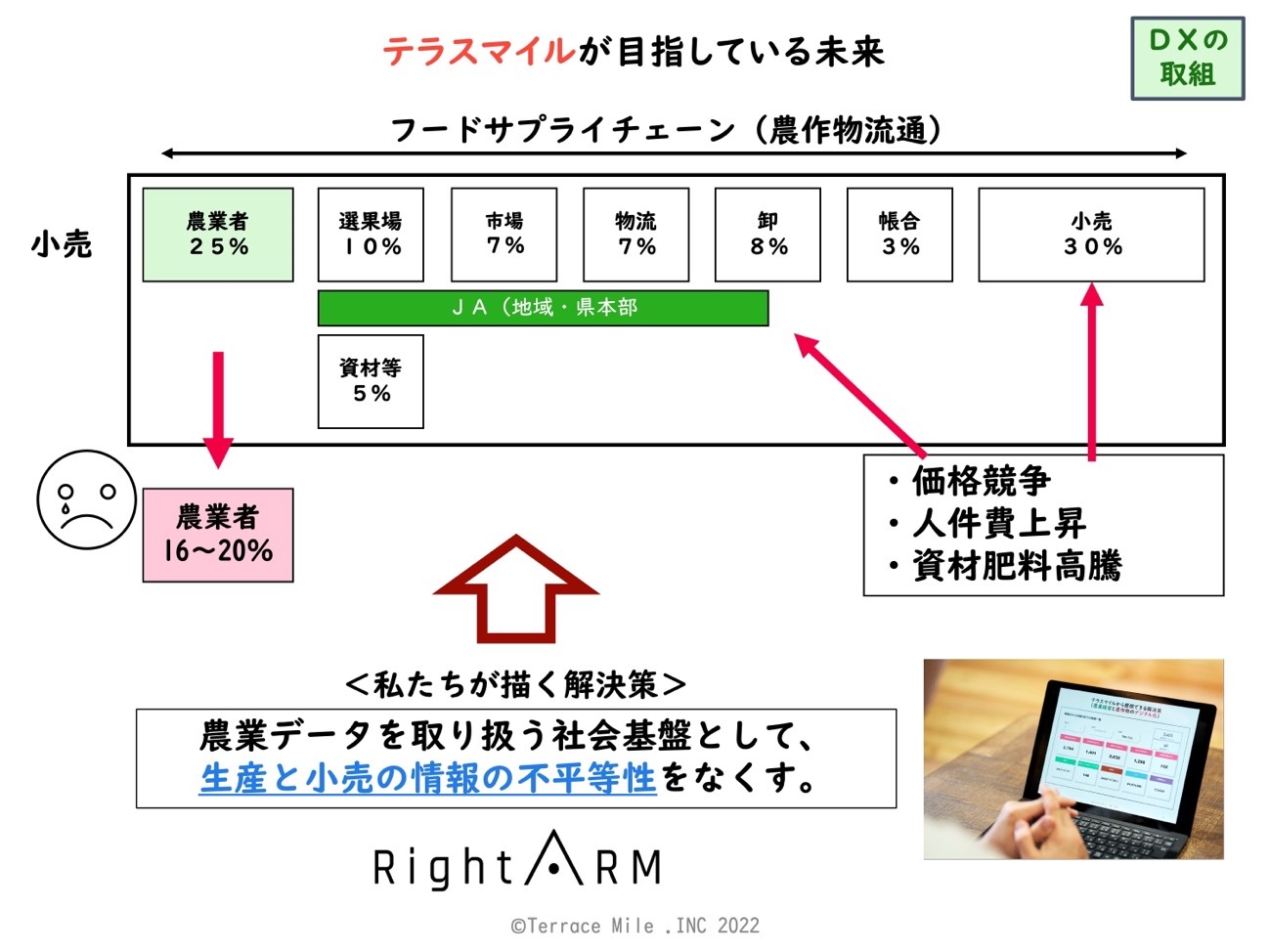

宮崎を拠点とするテラスマイルは、スマート農業で農業経営者を支援するスタートアップ企業である。

「かつての農業は、勘、経験、気合い、根性、カリスマ性、声の大きさ、さらには何か問題が生じたときに現場まで乗っていく軽トラ、これら“7K”が必要不可欠な世界だといわれていました」(生駒氏)

そのような、アナログが当たり前である農業の世界に向けて、同社は農業を取り巻くデータを一元化・分析し、農業経営判断に資するインサイトを提供する経営管理クラウドサービス「RightARM」(ライトアーム)を提供している。

「長らく日本の農業は小規模農業経営者が支えていましたが、この10年間で大規模農業法人の数が増え、いまや日本の農業インフラの7〜8割を後者が支えています。デジタル活用による可視化・数値化への期待も急加速で高まっており、とりわけ農業データの一元化・分析はもはや必須といえる段階にあります」(生駒氏)

データにもとづいた大規模法人の人材育成(実績・要因分析)、自治体の営農(農業経営者支援)デジタル化などにRightARMが活用されている他、農業経営における収量アップや経営管理強化、チーム力強化、あるいは自治体やJAなどにおける担い手指導のデジタル化に役立てようとしている。

「ある作物を1年のうちに1回しかつくれないとすれば、その農業法人で10年間にたまる経験値はわずか10回分です。『私の背中を見て覚えなさい』という旧来式の育成方法では、時間がかかり過ぎてしまいます。農業DXによる大きな変化は、勘や経験で得ていたものをデータにもとづいて伝承できるようになることだと考えています。農業所得の適正値はこれまで小売りで売られている金額の約4分の1程度とされてきましたが、昨今の価格競争、人件費・資材費・燃料費の高騰のしわ寄せが川上に及び、その適正値すらも限界にきているのが実状です。農業データを取り扱う社会基盤として、そうした生産・小売りの情報の不平等性もなくしていきたいと考えています」(生駒氏)

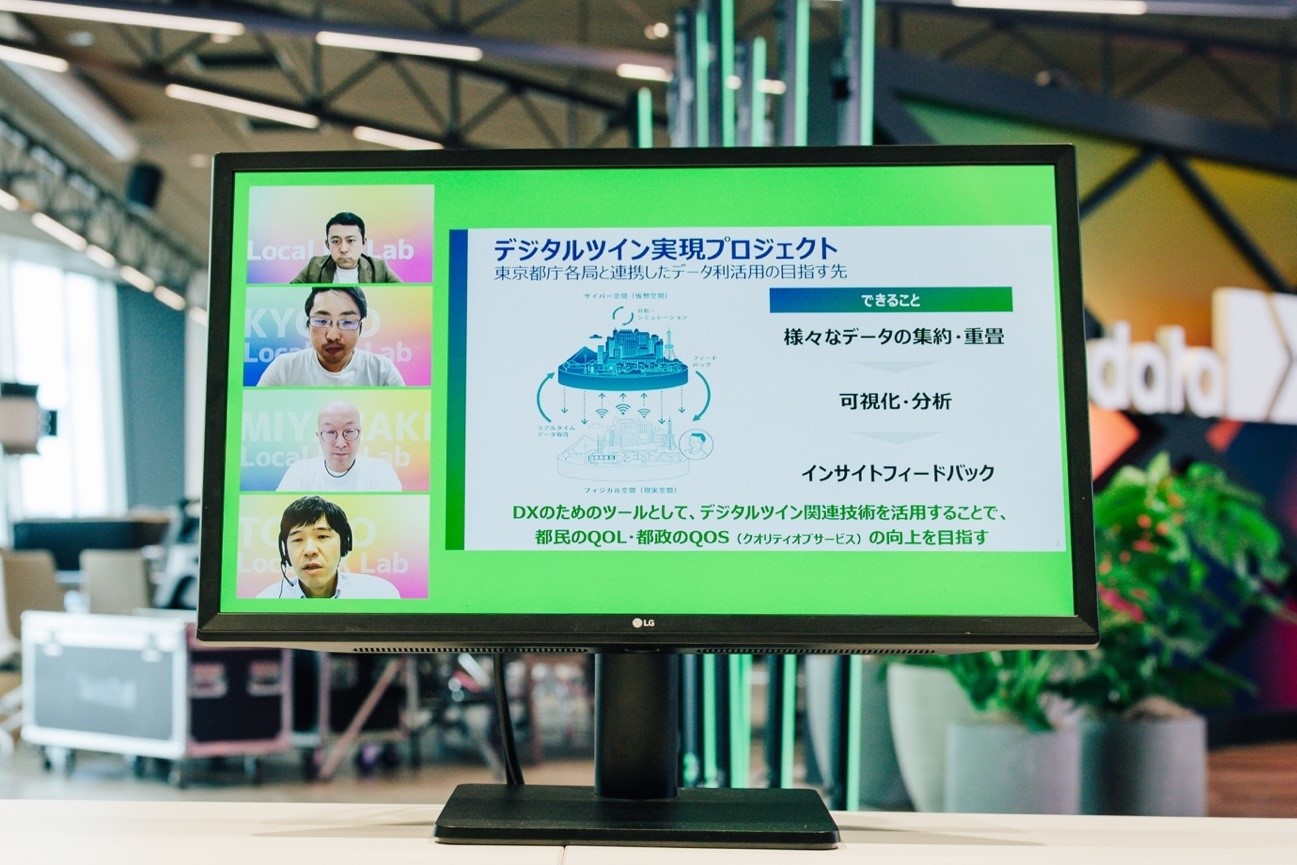

続いては、東京都のデジタルサービス局戦略部 デジタルシフト推進担当課長の清水氏。清水氏は東京都庁各局と連携したデータ利活用の取り組みとして、デジタルツイン実現プロジェクトを推進している。

「デジタルツインの大義は、現実空間(フィジカル空間)の“双子”をサイバー空間(仮想空間)内につくって利活用することです。東京都ではデジタルツイン関連技術を活用することで、都民のQOL、都政のQOS(クオリティ・オブ・サービス)の向上を目指します」(清水氏)

例えば、河川を管理する建設局が持つ浸水想定区域図データや監視カメラ映像データ、総合防災部が保有する避難所や避難場所データ、さらには国土交通省の3D都市モデルのデータなどを集約、重ね合わせれば、水防災に関連したデジタルツインが完成する。

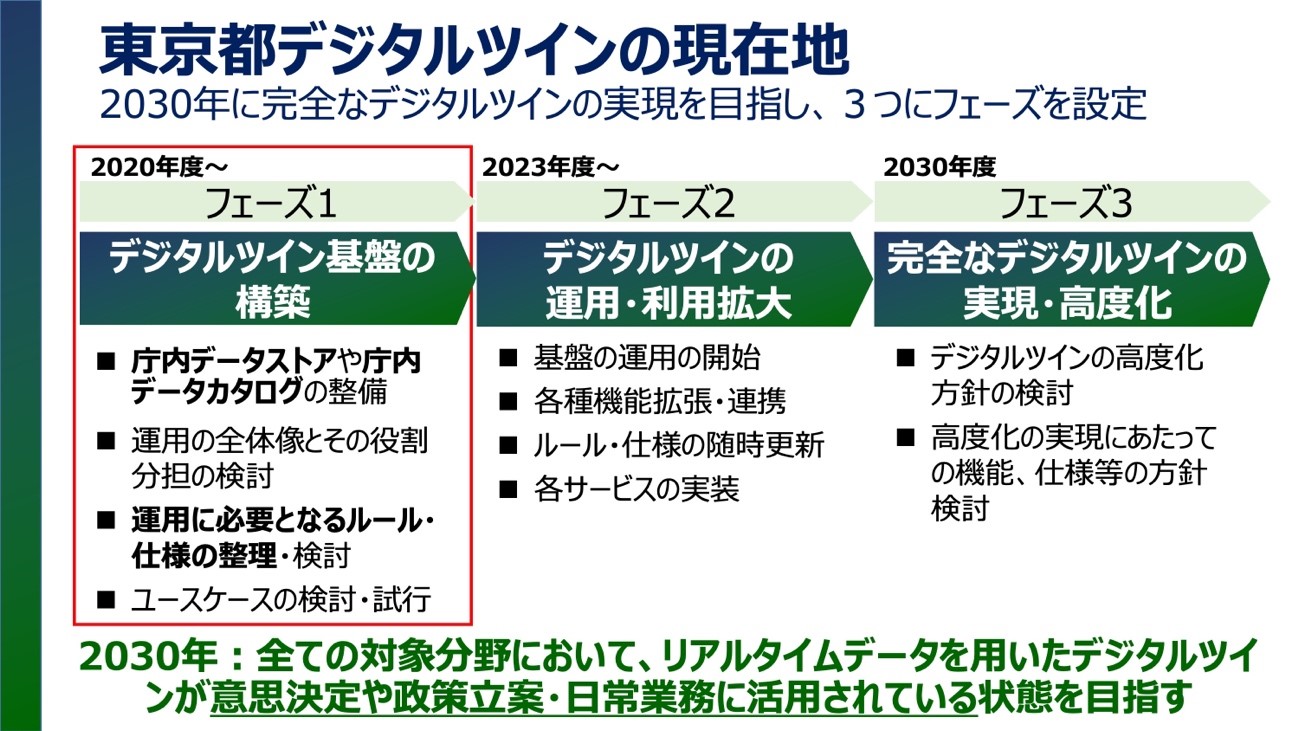

東京都では「2030年までに、すべての対象分野において、リアルタイムデータを用いたデジタルツインが意思決定や政策立案・日常業務に活用されている状態を目指す」としており、それまで期間を「デジタルツイン基盤の構築(フェーズ1、2020年度〜)」「デジタルツインの運用・利用拡大(フェーズ2、2023年度~)」「完全なデジタルツインの実現・高度化(フェーズ3、2030年度)」と設定している。

「これまで各局が個別に管理してきたデータを重ね合わせることで、これまで見えていなかったことも見えるようになりました。庁内でも『こんなことが分かるかも』という新たなアイデアが集まっています。まずは庁内でより多様なデータを共有できる環境をつくり、しっかりとした体制で運用していけるようなルールづくり・基盤づくりを進めていきます。来年度以降に、実際の運用・利用拡大に努めていく計画です」(清水氏)

最後に清水氏は「DXに向けたはじめの一歩」は、「データを可視化して、まずは興味を持ってもらうこと。そして、どんどん情報を共有・発信し、ナレッジや思いを共有していくこと。さらにDXに最も大事なのは、やる気のある人の思いです」と強調した。

最後は、京都の手芸材料総合卸のハマヤの町田氏。同社もかつては、電話・電卓・伝票を“3種の神器としていたアナログな会社だった。町田氏が入社したのは、約5年前だ。

町田氏は同社EC事業を立て直し、社内DXに尽力した。現在はCOOとして新規事業の設立・推進も行う他、これまでの経験を生かしITコンサルティング業も行っている。町田氏は「DXとは、企業がテクノロジーを利用し、事業の業績や対象範囲を根底から変化させること」だと定義した。

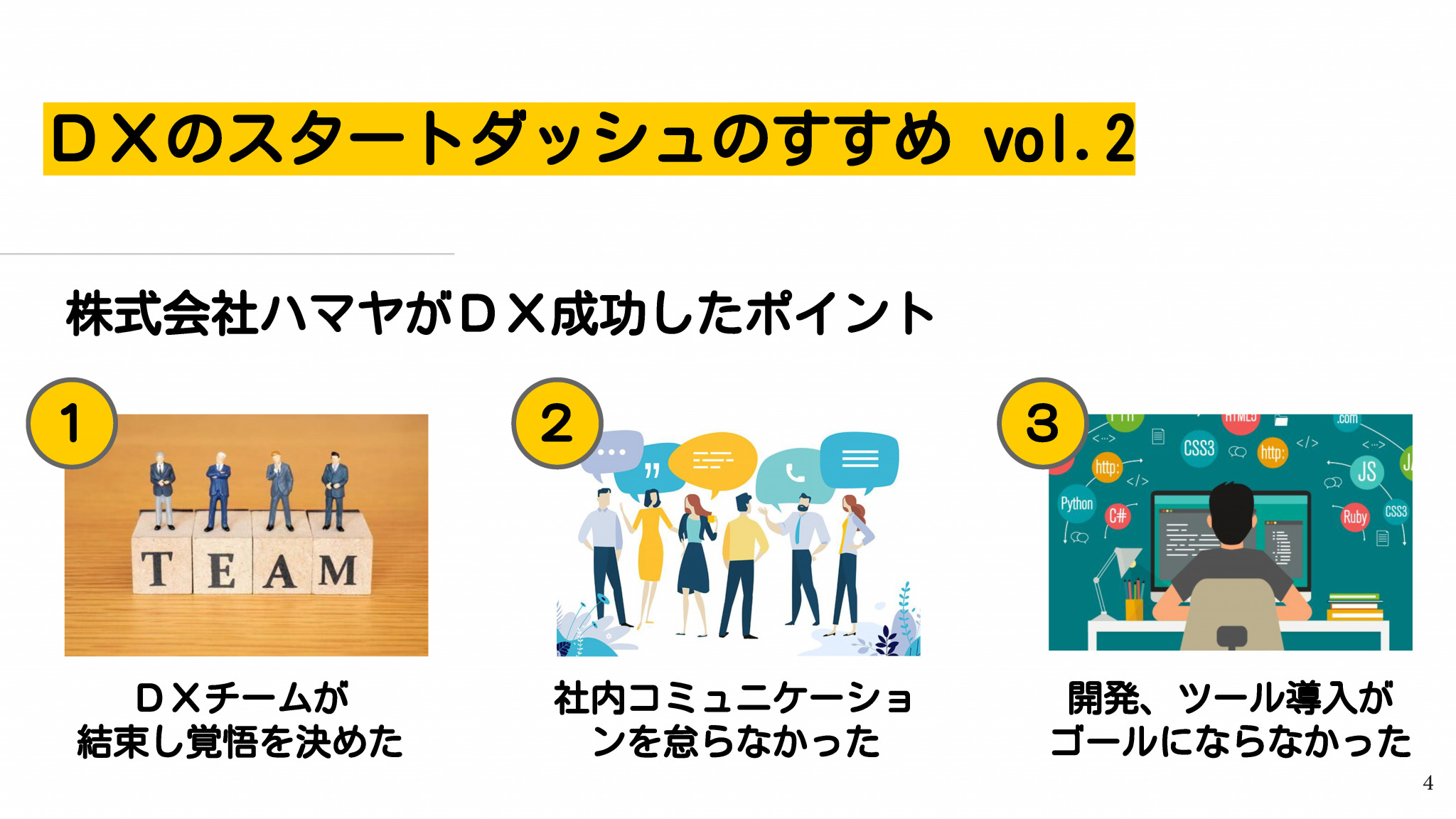

町田氏が社内で行ったDXは、主に業務デジタル化やクラウドシフトなどであるが、それにより生まれた成果は「年間5,760時間の削減」「21%の利益率向上」「100回以上、新しいことに挑戦する社内風土」など、複数に上る。町田氏は、成功のポイントを次のように話した。

「全社的にDXを推進するときには、『時間・お金・不満』という3つの壁が必ず生じます。そこで当社はまずDXチームが結束し『何があろうと実現する』と強い覚悟を決めました。また、DX推進でもAs is(現状)と To be(理想)のギャップを埋めていく作業がとても重要になるため、『何をどのようにしたいのか』をしっかりと現場に伝える社内コミュニケーションを怠りませんでした。そしてもう1つのポイントが、開発やツール導入をゴールにしなかったこと。便利なアプリやツールがあればわざわざ開発する必要がありませんし、だからといってツール導入自体をゴールとは考えませんでした。当社CTOは入社当時から『車輪の再開発はしない』といっていますが、まさしくその言葉の通り。優先順位を決めつつ、最小限のパワー(リソース)で効果の出ることに基軸を置けば、必ずしも開発やツール導入がゴールにはならない、と考えています」(町田氏)

後半はモデレーターの野島氏からゲストに投げかける形で「フリーディスカッション」を実施した。テーマは「デジタル・テクノロジーの組織実装・社会実装について」。組織実装・社会実装をしていく上で意識していることを各者が回答した。

東京都 清水氏:近年、都庁としてとても大きかったトピックはなんといっても「コロナ」だったと思います。感染拡大に伴い、オープンソースで新型コロナウイルス感染症の対策サイトをつくったりしたことで、都民の方に有益な情報を発信できたという実感がありました。またそれらは他の自治体にも波及していきました。

保健所とのやり取りがFAX中心だったことなどが報道などで問題視されましたが、行政サービスの至るところにはいまだそうしたアナログな部分が残っています。今回それらが明るみに出たのは、よい機会になったのではないでしょうか。

DXを進めるには、ある意味では「必要に迫られること」も大事でした。今では「効率化のためにはデータ化・デジタル化が必要である」との意識が庁内で確実に広まっていますし、前向きに協力してくださるパートナーも集まっています。一緒に進めていきたいと東京都は考えています。

ハマヤ 町田氏:As is/To beは本当に意識してきましたが、私としてはKPIなど現実的な目標・指標を置きながらも、常に「To be=“夢”」を意識してきたと思います。

特にわれわれのDXチームは、CTOを含め、ロボットでは代替できないような人間のクリエイティブ性に可能性を感じ、「どうやればクリエイティブ性を発揮できるのか」を常に考えています。ある作業をロボットに任せれば、あなたはこんなクリエイティブな仕事に専念できるようになる、そうしたストーリーを社内では話しています。

テラスマイル 生駒氏:私の経験知から考えているのは、農業経営者や行政に農業DXを指南していくときには、農業者を一くくりに捉えるのではなく、それぞれが持つ“型”を意識しなければいけないということです。

例えば「生活のために稼がなければいけない子育て世代の農業者」「従業員を雇用していて給与を支払わなければいけない農業者」「すでに子育てを終え、農業を通じて生き方を追求したい農業者」では経済事情が違います。当然、農業DX支援のアプローチも異なってきます。さらに「過去の自分を超えたい方」「他の農業経営と比較する方」「計画を達成させたい方」などモチベーションのタイプ別でも違ってきます。そうした“型”はいつも意識しています。

またデータ蓄積の方法は分かっても、「データ活用」の具体性や蓋然(がいぜん)性が分からないという声もよく耳にします。フレームワークを提供しつつ、最終的には“守・破・離”の教えからクリエイティブ性を養っていってもらうよう指南することも重要だと考えます。

トークショーの最後にパネリスト3人は、視聴者へのメッセージとして次の通り総括した。

町田氏:ITコンサルとして多くの大企業・中小企業のDXを支援していますが、各社DXの現場から聞こえてくる声は「DXは孤独だ」という嘆きです。今回のこのセッションも一つの機会ですが、何かよりよい形で「DXの仲間を増やしていく」ということができればと思っています。くじけそうになっても頑張っていける、その仕組みをつくっていきたいです。

清水氏:町田さんが述べたように、東京都庁内でもDXは孤軍奮闘になりがちです。個人個人が自分の胸だけに強い思いを秘めて活動しているケースも多いのではないかと思います。各地で頑張っている人に焦点を当てている「Local DX Lab」にはとても興味があります。ノウハウや情報を共有できるコミュニティができればよいと思っています。

生駒氏:「環境適応をしたからこそ人類は生物進化の中で生き残った」と学業で学びながらも、実際に目前に起こった環境変化を嫌がるのが、われわれ人間です。DXとはすなわち環境変化のようなもの。孤独に苛まれないためにも「未来を変えていく」という使命感が必要だと改めて思いました。本日はどうもありがとうございました。

今回のLocal DX Labトークショーでは、地域のDXのリードするパネリスト各者からキーワードが共有された。DXの方法論は必ずしも1つではなく、ローカライズした多種多様なやり方・形式があることが、改めて明らかになったのではないだろうか。

各地・各社の環境や状況に適したやり方・形式を確立するには、まだまだ現状では、各々が手探りで進めていくしかないが、今回のように共有された多様なロールモデルが、大きな手がかりになるはずだ。データのじかんでは、今後もLocal DX Labとしての取り組みを紹介するとともに、地域のトップランナーを招いたイベントを開催していくので、ご期待いただきたい。

(取材・TEXT・編集:JBPRESS+稲垣 PHOTO:Inoue Syuhei )

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。