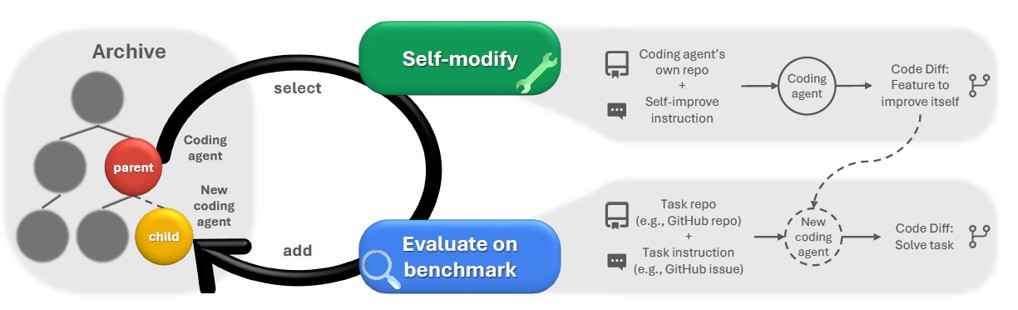

1)自身のコードの読み取り・変更

エージェントは、自身のPythonコードベースを読み取り、新しいツールの追加、異なるワークフローの提案などの変更ができる。

2)パフォーマンスの評価

自己修正後のエージェントは、コーディングベンチマークで、自身のパフォーマンスを評価ができる。実験では、コーディングにおけるパフォーマンス向上が、自己改善能力の向上にも寄与することが示されている。

3)AI設計空間のオープンエンドな探索及び新エージェントのアーカイブへの追加

オープンエンドな探索は、アーカイブ内の任意のエージェントから新たなエージェントが分岐し、多数の進化経路を並行して探索ができる。新しいエージェントは、アーカイブに継続的に追加される。これによって、DGMは斬新な解決策を発見し、局所最適解に陥ることを回避できる。

ダーウィン・ゲーデル・マシン(DGM)の仕組み

DGMは、図のように自己修正と下流タスク評価を交互に行うことで、エージェントのアーカイブを反復的に構築します。アーカイブ内のエージェントは、オープンエンドの探索を通じて、自己修正の対象として選択されることになります。

自分で自分を改良するなら、そうなるでしょうね。概念だけは理解できたと思います。でも常識で考えたら、動いているプログラムを修正したら自分自身がフリーズしそうだな~。まさかね。

このシステムは、マルチエージェントなので、アーカイブ探索と改良、評価やアーカイブへの書き込みなどは独立しています。

そりゃそうだな。そんなことより、以前Sakana AIは、開発したAIが嘘ついたり脱獄したりしたとか言ってましたよ。AIが自己改良を始めたら、それこそ“GHOST IN THE SHELLの人形使い”みたいに、インターネットに逃げ込んで勝手に進化しちゃうじゃないですか。

もちろん、AI2027でも指摘されていたように、AI開発がこのままだと、人類を脅かすほど進化を遂げることは、Sakana AIも十分認識しています。DGMは当初から安全性を念頭に置いて、開発しているそうです。すべてのエージェントの実行と自己修正プロセスは、安全なサンドボックス環境内で、人間の監視の下、Webへのアクセスを厳しく制限した状態で行われるので安全だと主張しています。また、生成されたエージェントに有害または悪意のある動作の証拠はなく、自己修正は主にコーディング能力の向上に重点を置いているそうです。現段階においての話ですが。

とりあえず信用するしかないのか。

ここでSakana AIのように、進化的アルゴリズムを利用して自動で新しいアルゴリズムを発見できるAIとして、Google DeepMindが5月に発表したAlphaEvolveを紹介しましょう。

あれ、Sakana AIのDGMと、ほとんど同時に発表してますね。Sakana AI が進化的アルゴリズムを流行らせたのかな。

Sakana AIのDGMが2025年5月30日で、Google DeepMindのAlphaEvolveが5月14日ですね。ただSakana AIは、以前紹介しましたが2024年12月に進化的モデルマージを用いて、AIエージェント集団を進化させるCycleQDを発表しています。進化的アルゴリズムそのものは、かなり昔からありますが、AIを進化させるのに成功したと公開したのは、Sakana AIが先だと思います。

まぁ各社とも秘密裏には研究していたのでしょうね。

蛇足になりますが、MITでも6月12日に「自己学習するAI」を実現するフレームワーク「SEAL」の論文を発表しています。未読なので内容は紹介できませんが。とにかくGoogleのAlphaEvolveの凄いところは、LLMと進化的アルゴリズムを組み合わせて、新しい行列乗算アルゴリズムを56年ぶりに発見したことです。

へ~。具体的な成果が既にあるんだ。さすがDeepMindですね。

AlphaEvolveの目的は、コンピュータサイエンスの基礎となるアルゴリズムや複雑な数学的課題に対する解法を、最初から人間が開発するのではなく、AI自身が見つけ出すことだそうです。成果は他にも、データセンタースケジューリングの最適化や、AIアクセラレータTPU回路設計の効率化、AIトレーニング高速化など多数あるようなので、Googleへの直接的貢献もあるそうです。

巨大企業Googleだから、すぐに応用ができるんだな、そこがSakana AIとの違いか。それで中身は同じなんですか?

GoogleはGemini FlashやGemini Proなど複数のLLMを用いて、乱数や組み合わせなどでアイデアを出し。そのアルゴリズムをプログラミングします。そして評価と検証を行い成果が得られるまでループさせます。この「生成・評価・選択・改良」の循環プロセスを、数千回以上繰り返すことで新発見や革新的成果を創出させています。

莫大な計算機リソースを投入できるビッグテックならではの手法だな。Sakana AIとの決定的な差は、やっぱり資金力か。

とにかく、2025年になって進化的アルゴリズムを用いたAIが、続々と発表されてきています。現在はAIエージェントが大流行していますが、次第に進化型AIが主流になっていくはずです。今のところですが、進化型AIにはSakana AIの進化的モデルマージのような、既存の知見を融合させて新しい機能を創出させる方式と、AlphaEvolveの汎用アルゴリズムなどを計算機リソースを投入して自動的に発見させる方式があります。

Sakana AIのDGMは?

DGMも進化型ですが、自分自身を改善するという別次元のアプローチです。今のところDGMの評価関数が自己改善に設定されているので、この目標を「数学的課題の解法を探る」などに変えていれば、AlphaEvolveのような成果を得たのかもしれません。しかしSakana AIとしては、そんなレベルでは満足できず、自ら進化していくAIという「夢」を実現したかったのかもしれません。私の想像にすぎませんが。

それにしても、同じ進化的アルゴリズムを用いても、Googleはすぐに実利を得ようとして、Sakana AIだと自己進化するAIのような未来的テーマを追い求めますね。

普通は資金に余裕がある巨大企業が、長期の基礎研究にリソースを投じるものです。ビッグテックに伍して画期的テクノロジーを連発するSakana AIは、起業以来オープンソース戦略を貫いていますが、どこかで必ず収益を得る必要があります。もし有料サービスをするなら、研究レベルのソフトウェアと、社会実装可能な実用レベルのソフトウェアでは、その品質に差があります。ごく少人数の「零細企業」Sakana AIは、そこが心配な点なので、今後の動向を注視する必要があります。OpenAIみたいな秘密主義に宗旨替えせずに、ビッグテックに買収されずに独立を保って、なんとか順調に成長してもらいたいものです。

日本期待のAIベンチャー企業だったPreferred Networksや、過去の栄光を背負った大赤字の国策IC企業ラピダスみたいには、なってほしくないですね。

・Sakana AIのDGMは研究段階ではあるが、自らのコードを書き換えて自己進化することを実証できた、驚くべきマルチエージェントAIである。

・DGMは潜在的リスクが高いので、安全なサンドボックス環境内で、人間の監視下にあり、生成されたエージェントに悪意ある動作の証拠は見つかっていない。

・Google DeepMindのAlphaEvolveは、進化的アルゴリズムを利用して自動で新しいアルゴリズムを発見できる進化型AIで、新しい数学の解法などを発見している。

(TEXT:谷田部卓 編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

今回も前回からの続きになりますが、Sakana AIが続々と発表しているユニークな成果について、その一部になりますが話したいと思います。なかでも特に驚かされたのが、6月に発表されたばかりの「自らのコードを書き換え自己改善するAI・DGM(Darwin Gödel Machine:)」です。

今年チクタク先生が解説した「AI 2027とは-AI進化のロードマップ」の中で、OpenAIが2026年あたりにAI自身が24時間AI開発を始める、と話してましたよ。別に驚くことじゃなくて、あの予想通りじゃないですか。

まあそうなのですが、実際に実用的な理論を創り、コードを書いて実装し、実験と評価まで行い、そしてその論文を発表しています。自己進化するAIというアイデアなら、かなり昔からSFやアニメによくありますね。無限に学習できるAIの創造というのは、AI専門家の長年の夢だったはずです。それを夢物語ではなく、現実のテクノロジーとして実現したのですから、話の次元が違います。

そうか。でもOpenAIもAGI開発の実現には、自己進化できるAIが前提だったはずでしたね。ということは、同じようなことを研究しているはずですよね。

OpenAIのテクノロジーは未公開なので手法は不明ですが、自己進化AIの研究は当然しているはずです。社員数50人程度のSakana AIが、British Columbia大学との共同研究になりますが、最先端AI企業であるOpenAIと互角の研究開発をしていることが凄いですね。

そうですよ。研究者の平均年収が1億円のOpenAIが、世界最先端の研究成果を出すのは当たり前ですからね。

では、話を進めます。現在利用されている大半のAIは、学習と利用で明確にモードというか機能を明確に分けています。以前説明していますが、この学習時に莫大な計算機リソースが必要で、学習した結果は「蒸留」などのテクノロジーで、別のコンパクトなAI・SLMにも移して利用することができます。ところが、この自己進化するAI・DGMの場合には、学習しながら利用する必要があります。

現在ビジネスで使っているAIでも、多少なら追加の学習できますよね。

そうですね。AIのビジネス利用では、業界や企業特有の情報を、プロンプトに入れたりファインチューニングなどで追加学習させるケースが一般的になっています。それではDGMの仕組みを、いつものように概念だけで説明しましょう。今回のDGMは、基盤モデルとWeb検索のようなツール、回答を作成して最良のものを選択するようなワークフローを組み合わせた、コーディング・エージェントです。次の能力があります。