目次

セガサミーグループは、ゲームコンテンツやトイ・映像など多様な“遊び”を提供する「エンタテインメントコンテンツ事業」、パチンコ・パチスロの開発から販売までを手がける「遊技機事業」、統合型リゾートの運営およびカジノ機器の開発等を手がける「ゲーミング事業」を展開するエンタテインメント業界のリーディングカンパニーだ。2004年に株式会社セガとサミー株式会社が経営統合し、セガサミーホールディングス株式会社が設立された。Group Mission/Purposeに「感動体験を創造し続ける ~社会をもっと元気に、カラフルに。~」を掲げ、世界中のユーザーに「感動体験」を提供している。

セガサミーホールディングス株式会社 ITソリューション本部ITコミュニケーション部次長 石森 拓郎氏

その活動を支えるのが、グループ全体で共有される価値観「創造は生命×積極進取」である。「創造は生命」は未知の感動を生むというセガの精神を、「積極進取」は困難にも積極果敢に挑むサミーの姿勢を表しており、この2つが融合した価値観が、組織文化として共有されている。

セガ、サミーをはじめとしたグループ各社の事業の指針となるミッションピラミッド

「統合は、自らの価値観を見つめなおす良い機会になりました。当社の価値観をまとめたミッションピラミッドを共有するだけでなく、経営層自らが積極的にチャレンジし、新しいものを生み出していこうという意識を持っています。その思いは従業員に向けてメッセージとして発信されており、グループ全体におけるチャレンジ精神を強くし、従業員が積極的に挑戦できる文化を醸成しています」(石森氏)

こうした文化は、組織全体が新たな価値創造に向けて進む大きな原動力となっている。特に、最新のテクノロジーによる価値創造にそれを見てとることができる。中でも生成AIの活用については業務の効率化を越えた領域にまでその可能性を広げ始めている。

セガサミーホールディングスは、2023年10月に社内情報を参照可能な生成AIの実行環境(IntraSearchモード)を開発し、グループ従業員に展開した。この環境はMicrosoft Teams上で利用可能なChatGPTの機能を拡張したもので、社内情報を効果的に検索・活用するための仕組みを備えている。その結果、「従来の資料作成に数日を要していたプロセスが数時間に短縮」「従業員が必要な情報に迅速にアクセスできるようになり、生産性が大幅に改善」といった具体的な成果を挙げている。

この成果の裏には、数々の技術的な工夫があると石森氏は語る。

「初期の段階では、社内情報の量が膨大で、単純に学習させただけでは精度の高い検索結果を得ることができませんでした。そのため、次のような取り組みを進めました」(石森氏)

さらに、イントラネット環境がグループ会社ごとに異なるという特徴にも対応する工夫を行っているという。例えば、規程文書や業務関連の資料などでグループ各社が必要とする情報が異なるため、AIサーチのフィルター機能を活用し、ドメイン認証にもとづいてデータベースを自動的に切り替える仕組みを構築。これにより、各社のニーズに応じた情報検索が可能となり、イントラネットの利用効率を大幅に向上させた。

これらの技術的な工夫を重ねたことによって、はじめて生成AIを業務内で活用する基盤が整ったと石森氏は振り返る。さらに構築した基盤や、その際の経験を生かし、「自社画像を学習した画像生成AIによるデザイン案作成」「アンケート分析機能を有した生成AIによる製品改善案の作成」など、活用の幅が広がってきている。

「玩具のデザイン案作成では、過去の膨大なデータを参照しながら斬新なアイデアを提案するトライアルが始まっています。これにより、デザインチームの作業効率が飛躍的に向上しています。一方、アンケート集計では、膨大な回答データを自動で分析し、トレンドを抽出することで、マーケティング戦略に役立つインサイトを迅速に提供することを目指しています」(石森氏)

セガサミーグループが生成AI活用を推進できた背景には、2018年に実施されたセガサミーホールディングス、セガ、サミーのIT部門統合がある。それまで3社は独立したIT部門を持ち、異なる文化やスタンスで運営されていた。石森氏は次のように振り返る。

「2018年の住友不動産大崎ガーデンタワーへのオフィス集約を契機に、IT部門が一本化されました。セガとサミーは、もともと文化も異なり、ITに対するスタンスも違っていました。統合によって両社の強みがミックスされて相乗効果が生まれ、良い方向に変わり始めるきっかけになったと思います」

このIT部門統合は、従来の「守り」の業務から、「攻め」の業務へと大きくかじを切る転換点になったと、石森氏は続ける。

「一昔前までは、守りの要素が強かったと思います。主業務は、インフラ整備やヘルプデスク業務、パソコンのキッティング調達(業務で使用するIT機器の調達とセットアップ作業)など、業務環境を『維持する』ことが主な役割でした。しかし、ここ数年で比重は大きく変わり、攻めの活動、つまりITやデジタルを活用して新しい価値を創出することが使命となっています」

現在では、セガサミーグループのITサポートやデジタル教育を担当するとともに、生成AI活用の民主化を目指して、生成AI利用ガイドラインの策定や利用環境の構築・展開、AI教育などにも注力している。

生成AI活用を進めるに当たり、セガサミーホールディングスは急に準備を始めたわけではない。長期的な取り組みとして、データ基盤の整備やリモートワーク環境の構築を進めてきたことが、現在の生成AI活用の土台となっている。

「3年以上前から専門チームを設置し、データ活用基盤の構築を進めています。構造化データや非構造化データを収集してAWS上に基盤をつくり、国内外のデータを統合・活用できるように整備してきました。経営層に対しては、データを可視化し分析結果を提供するダッシュボードを用意するなど、データを戦略的に活用する土台も築いています。また、従業員の業務環境では、コロナ禍以前からゼロトラストを進めるなど、リモートワーク環境を整えています。生成AIを単体で捉えるのではなく、感動体験を創造するためのテクノロジー活用の大きな流れの中のパーツとして捉え、着実に進めてきました」

さらに生成AI活用の技術的な準備だけでなく、ガバナンス体制の整備にも力を入れている。同社では、生成AI活用ガイドラインを策定し、著作権や透明性に関する注意事項を明示している。これによって、利用時のリスクを最小限に抑えるよう努めている。

「生成AIを使う際には、初回は申請が必要としています。また、仕組みやガイドライン、ルールをどれだけ整備しても、ユーザーの『好ましくない使い方』に対するリスクを完全に払拭することは難しいでしょう。そこで『デジタルツールにはデジタルによるリスク回避の仕組みが必要』と考え、ガイドラインやルールに合致した使用ができているかを動的に検知できる仕組みの導入を検討しています。ただガバナンスについては、シビアすぎると活用が遅れる可能性もあります。そこで自由と統制のバランスが重要だと考えています」

こうしてグループ各社の方針を踏まえつつ、従業員とのコミュニケーションを密に行って現場のニーズを反映したルール設計を心がけているという。このような地道な努力が、技術導入だけでは補えない部分を支えている。

(写真左)セガサミーホールディングス株式会社 ITソリューション本部 ITコミュニケーション部 ユーザーサポート課 関 天嘉氏

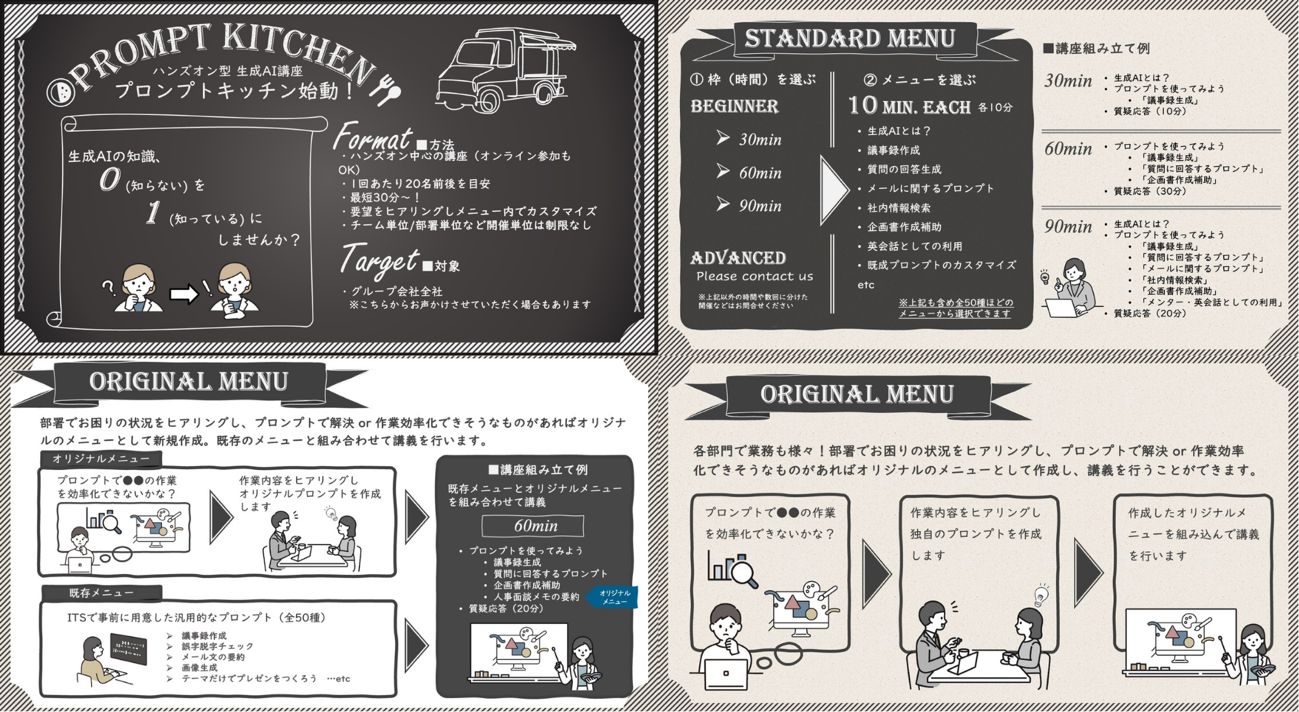

生成AIの活用を社内に定着させるには、従業員がその技術を正しく理解し、日常業務で実践できるスキルを身につけることが不可欠だ。そのため、セガサミーホールディングスでは教育プログラムにも注力している。特に、従業員が「生成AIを知らない」状態から「実際に活用できる」レベルへと引き上げることを目的に、ハンズオン型の研修プログラム「Prompt Kitchen(プロンプトキッチン)」を展開している。このユニークな研修は、ITコミュニケーション部の主導のもとで進められ、生成AIの実践的な活用スキルを身につける機会を提供している。

「プロンプトキッチン」とは、生成AIの活用スキルを従業員に定着させるための実践的な研修プログラムだ。その名前には「プロンプト」(生成AIを操作する際に入力する指示)を調理するように学び、使いこなすという意味が込められている。この研修は、以下のような特徴を備えている。

プロンプトキッチンでは事前にヒアリングを行い、ニーズに応じたメニュー(研修内容)を用意している

部門別カスタマイズ:

研修内容は各部門のニーズに合わせてカスタマイズ。業務内容に応じた生成AIの活用方法を学ぶことができる

実践的なハンズオン研修:

従業員が実際に生成AIを操作しながら学ぶ形式を採用しており、座学だけではなく実務に直結するスキルを習得できる

こうして同社ならではの工夫が研修プログラムに取り入れられており、他社とは一線を画す成果につながっている。

「公募型の研修だと、どうしても意欲的な従業員しか参加しないという課題がありました。そこでわれわれが現場に出向く『訪問型研修』を採用しました。この方式なら、順番に従業員一人一人に直接アプローチすることになり、やがて全従業員の活用へとつなげることが可能になります。また、専用のエプロンを着用して『キッチン』を演出するなど、エンタテインメント企業らしい遊び心を加えています。こうした演出も取り入れることで、従業員も気軽に参加できるよう意識しています」

プロンプトキッチンでは、キッチンをモチーフにしたユニフォームやノベルティなども準備されている

こうした工夫を積み重ねた結果、「プロンプトキッチン」は単なる技術研修にとどまらず、従業員が自発的に生成AIを活用し、新たな業務スタイルに挑戦するためのプラットフォームへと進化した。2024年7月の開始から半年間で、約85の部署、1,700人以上の従業員が受講しており、その影響は国内にとどまらず、海外のグループ会社やエグゼクティブ層にも広がっている。

セガサミーグループの生成AI活用は、技術的な基盤の整備、従業員教育、そしてガバナンス体制の構築によって着実に進展を遂げている。しかし、さらなる成果を目指す上で、いくつかの課題も残されているという。特に「非構造化データの整備」は、今後の重要なテーマとなっている。

「多くの部署が分散して情報を持つ状況を改善し、データ整備をさらに進めることが生成AI活用拡大の鍵となります。特に非構造化データの整備と活用が急務です。これを進め、開発プロセスの効率化やコンテンツ制作への応用など、価値創造に欠かせない領域でも成果を挙げていきたいと考えています」(石森氏)

セガサミーグループの生成AI活用は、単なる技術導入のストーリーではない。背後には、IT・情シス部門の地道な努力と、企業全体で育んできた組織文化の醸成があった。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。