冒頭では、信州ITバレー構想プロジェクト共創ネットワーク・地域DX推進部会の部会長である、株式会社システックスの前川仁史氏があいさつに登壇しました。

2025年で創業55周年を迎える、独立系のソフトウエア開発企業。あらゆる業界におけるシステム開発に対応。得意分野は「医療システム」、「健保組合向けシステム」、「金融システム」。

(参考元)株式会社システックスHP https://www.systex.co.jp/

「皆さんは、『IT』と『DX』の違いは何だと思いますか?」

前川氏はいきなり参加者に問いかけます。

「一般的には普及スピードなどと言われていますが、実は根本的に『使う人』が違います。ITは、一部の業務プロセスを効率化させる技術。例えば会計システムや顧客管理システムなど、組織の中の『限られた人』がアクセスするものです。それに対してDXは、あまねく皆さんのための技術。会社であれば、役員から新入社員までユーザーとして『誰もが使う』システムです。だから、DXに関係ないという人はいないんです」

株式会社システックス 専務取締役 / 信州ITバレー構想プロジェクト共創ネットワーク・地域DX推進部会 部会長 前川仁史氏

前川氏の軽快な口調とわかりやすいDXの解説に、参加者の緊張が少しほぐれたように見えました。前川氏は続けます。

「DXは『デジタルトランスフォーメーション』の略ですが、トランスフォーメーションしないとどうなるでしょう?例えば、紙の有休申請書をDX化するといって電子承認に切り替えたとしても、それまでとフローが同じでは根本的なDXになりません。有休申請書に対して5人の上司が承認するということ自体を『うちは複雑なんで・・・』などと言い訳せず、『本当に必要か?』考えてほしいんです」

そして、今日手に入れたアイデアを自分の組織に持ち帰って、ぜひ実践してほしいと、意欲的な行動の変容を参加者に呼びかけました。

ここからは進行を大川氏にバトンタッチし、いよいよワークショップがスタート。まずは現場の判断やアクションを効率化するための、ツールやデータの活用事例をインプットしていきます。

例えばある調剤薬局で行われたDXでは、プログラミング未経験の薬剤師が日々苦痛に感じていた「在庫管理」をアシスタントしてくれるAIアプリを自ら開発。調剤実績や処方予測、薬の在庫や位置などを、「Google Home」等のツールを活用し音声でサポートするもので、Facebookに寄せられた同業者からのリクエストも次々に実装していったといいます。

大川氏「この事例、一番つけて良かった機能が『今日もお仕事頑張ってくださいね』とAIに励ましてもらえる機能なんですって(笑)。でも開発者が現場の人じゃなかったら、予算削減のために最初に削られていた機能かもしれませんよね。こういうことがあるから、『現場がやる』ことが大切なんです」

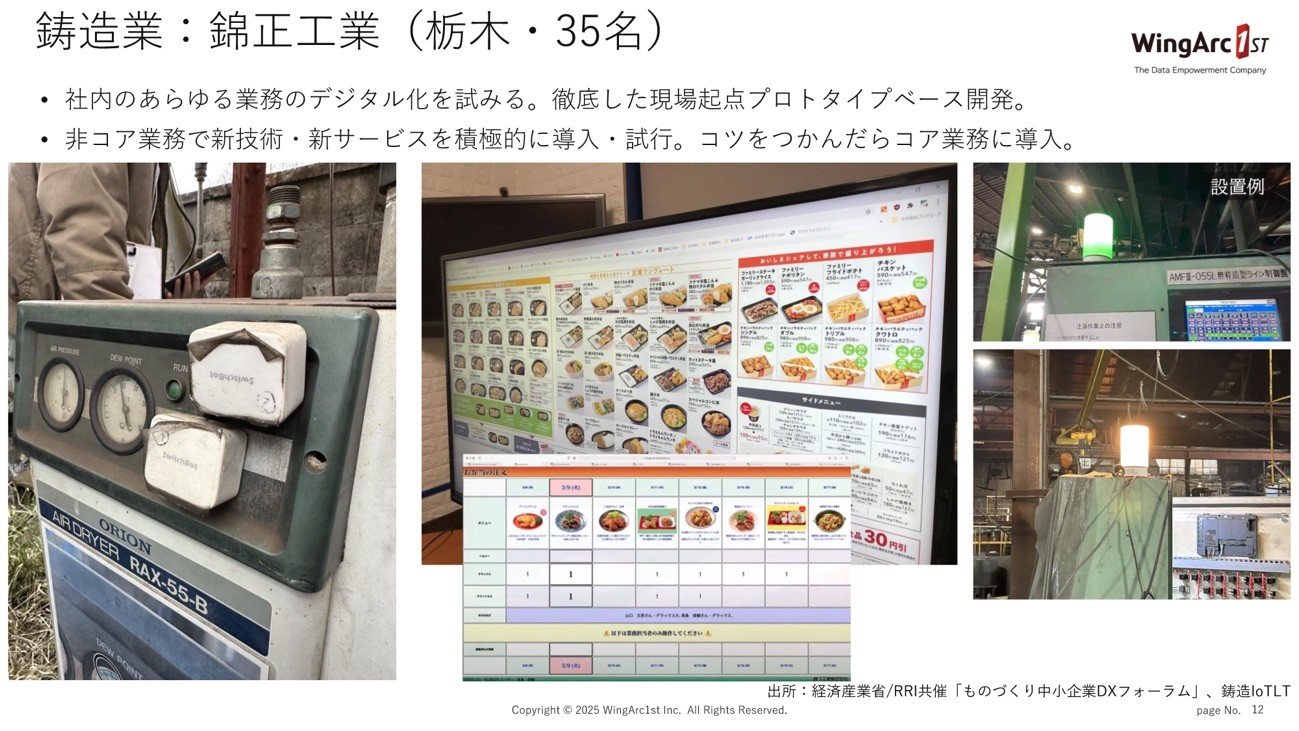

また、ある鋳造業者では社内のあらゆる業務のDX化を試みており、まずは「社内サービス」に新技術を導入して試運転しているのだそう。今回紹介されていたのはお弁当の注文サービス。業者から届いた伝票をAIが解析し、メニュー画像や値段、カロリーといった情報の一覧表を自動生成します。

大川氏「会社のコア業務にいきなり新技術を導入するのにはリスクを伴いますが、お弁当の発注くらいなら、失敗してもそこまで怒られないでしょう(笑)。まずは影響の少ないところで試してみて、上手くいったら業務に活用していけばいいんです」

この他にも、Amazon Web ServiceやSwitchBot等を活用した事例を紹介。10年前には専門知識や技術を持ったエンジニアしか触れなかった高価な機械類が今や数千円で手に入り、ネットの知識で誰でも触れる世の中になっていることに言及し、「世の中にあるツールをいかにして自分の仕事に転用するか?」という「大喜利的な視点」がDXを加速させると語りました。

いよいよグループワークの時間です。まずは個人で6分間、インプット事例を参考に「現場でDX化できそうなこと」を探します。アイデアは最低6個、できれば10個を目指します。その際、以下の「3つの視点」で考えていきます。

① 現場や事務所、休憩時間など、自らの日常を思い返し課題を感じることを洗い出す

② アプリや機械、クラウドなど「ツール」を活用できそうなことを考える

③ 「デジタル化事例」を「課題」「ツール」「成果」の観点から整理する

上記で考え付いた内容をふせんに書き留め、グループメンバーに共有します。共有方法は以下の通りです。

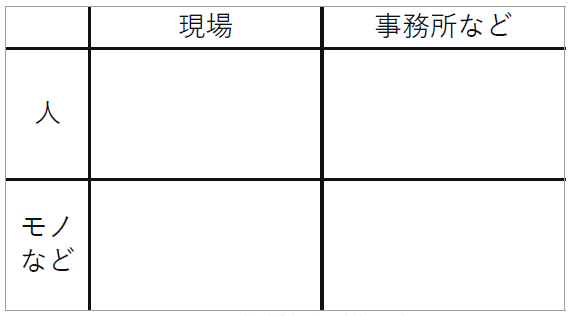

① 模造紙に以下の表を書き込む

② グループのうち1名が自分の書いたふせんを1枚だけ、内容を説明しながら貼る

③ グループ内で関連した内容のふせんがあれば、内容を説明しながら模造紙に貼る

④ 関連した意見を出し切ったところで、次の人がふせんを1枚だけ貼る

⑤ ②~④を繰り返す

さまざまな意見が出る中で、「会議等の日程調整や参加者の把握」については特に多くの共感を得ていた印象でした。職員はもちろん、関連団体や協力企業など参加者が多い会議を取り仕切る機会が多い、行政ならではの悩みなのかもしれません。「参加者のNG日程に入っている予定の優先順位までAIに予測してほしい!」との声も。

そのほかにも、「予算の審査」や「効率的な出張プランの提案」、「窓口でのトラブル対応」等、「行政あるある」なお悩みが数多く挙がっていました。グループワークの最中には、「分かる分かる!」との笑い声も。所属団体は違えど、抱える悩みは共通しているようです。

また、福祉施設関連の業務担当の方は、「1日にする『消毒』の回数が多すぎます。自分の手はもちろん、触った場所まで全て消毒しなければならないのが大変で…」とSwitchBotを活用したタッチレススイッチを提案。これぞまさしく「現場の意見」ですね。

最初のグループ共有が完了したところで、席替えを行います。出したアイデアが2番目に多い人がテーブルに残り、その他の人は別テーブルに移動。残った人が新しいメンバーに模造紙に貼ったふせんの内容を説明します。共感できるアイデアや「こういう課題もあるよね!」といった補足事項がある場合には、「そうそう」「わかる!」「こういうこともできそう」など意見や感想をふせんに記入し、その意見のそばに貼ります。

ひと通り説明が済んだところで、「他テーブルに共有したい」と思えるアイデアを3~5個ピックアップ。発表者を決め、内容をまとめます。

「個人的な課題とはいえ、できるだけ多くの人が共感できて、できるだけ身近なものがいいよね」と悩む参加者の皆さん。さて、一体どんなアイデアが創出したのでしょうか?

ワークショップの締めとして、グループのアイデアを参加者全体に共有しました。発表内容を以下にまとめます。

①カスタマーハラスメントへの対応

近年話題となっている「カスタマーハラスメント」。AIに窓口対応時の会話を分析してもらい、トラブル発生時には仲裁に入ってくれるようなツールがあったらいい。

②オフィスのハイライトを共有

外出や窓口対応など離席が多い日にはオフィス内で何が起こっているか分からず、重要なトピックスをスルーしてしまうことも。オフィス内の出来事をまとめた動画を自動生成し、モニターで放映する。「今日一番頑張った人」を表彰するのも面白い!

③席の割り振り

フリーアドレスになったものの、座る場所が結局固定されてしまうため、AIに割り振りをお願いしたい。

①wordのフォーマットを自動で整える

書類作成において、行ずれの調整は積み重なると大きなストレスになる。自動的に調整できるシステムを作りたい。

②フォルダ名を自動で整理

職員各自のルールでつけられたフォルダ名は、結局何が入っているのか分からず異動時の引継ぎが面倒(ひどいときは職員の名前がそのままフォルダ名になっていることも…)。フォルダ名を自動で整理できるシステムがほしい。

③電話の文字起こし

電話上で伝えられた内容は、ついつい忘れてしまいがち。内容の文字起こしに加え、英字3文字の略語やビジネス用語を翻訳してくれるシステムを作ることができれば大変便利。

①各種説明会の文字起こしと要約

確認内容が多く、要点をまとめるのも大変な説明会。自動で文字起こしし要約までしてくれるアプリで資料作りの手間を大幅削減したい。

②上司の説得

AIに手伝ってもらいながら、第三者の視点を交えて論理的に説得できるといい。

③出張後の報告書作成

生成AIを活用し、報告書を自動作成したい。

①検討条件の標準化

去年は通った事案が今年は通らない…という事態を無くすため、AIを活用して客観的に提案内容を判断する。

②窓口のアバター対応

お客さまの雰囲気に合わせたアバターを生成。威圧的な態度の方には迫力のあるキャラクターで対応する。

③情報共有

職員の顔と名前を一致させたり、職場内で困っている人を可視化できるようなシステムがほしい。

①お弁当注文をアプリで行う

現状は部内の係が日々注文をまとめているが、既存アプリを活用し個人で注文できるシステムに切り替えたい。

②ファイルやメールの検索

行方不明のメールやファイルの検索にMicrosoft Copilotが活用できそう。

③会議参加者の把握

「会議に参加していない人」を確認するためのシステムや、会議開始5分前にリマインド通知を送信できるシステムを活用したい。

①会議の予定調整を自動化

参加者の多い会議の予定を、NG日程に入っている予定の優先順位も考慮しながら、自動で組んでくれるシステムがほしい。

②会議資料と議事録の自動作成

会議の概要から資料を自動生成したり、議事録をまとめてくれるアプリを活用したい。

③プレゼン内容に即したPowerPointテンプレートの提案

現状でもPowerPointがテンプレートを提案してくれるが、さらにその精度を上げたい。

現場のリアルな困り事が可視化されるとともに、さまざまなアイデアが飛び出しました。また、これらのなかには既存のアプリやシステム等で解決できそうなものも見られ、情報共有の重要性を実感させられる時間となりました。

DXを推進するためには、とにかく「課題の解像度を上げること」が重要だと話す大川さん。困りごとを抱えている当事者が主導し、解決策を考える「当事者主導」で取り組みを進めること。そして最初は必ず「スモールスタート」を切ることが成功の秘訣だと教えてくださいました。

大川氏「そもそも最初から『デジタル人材』たりうる人はいません。『デジタル技術』は単なる手段です。現場の人々が『自分たちの仕事を少しでも改善したい』という思いを持ち、最小単位の課題から実践と試行錯誤を重ねることが一番の近道です。そのためには、経営者や上層部の方の理解も必須。挑戦を応援して、『皆で進めよう』という雰囲気作りをしていかなければなりません」

「職場全体で20%作業時間を削減しよう」という目標を掲げて推進していくことは難しくても、職員一人一人が毎日1分ずつ残業を減らし、長い目で見て大きな経費削減を達成することならできるかもしれません。

そのためにDXを活用して何ができるかを考え、実践していくー。これを「皆が当事者として」積み重ねていくことが大切なのだと、多くの人が気づかされたワークショップとなりました。

(取材・TEXT:半田 莉幸・吉田 淳子 PHOTO:長岡 竜介 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。