斎藤氏 最近、DXという言葉が流行っていますが、その真の価値や意義についてきちんと理解している人は案外少ないように思います。このあたりを深堀りすることで、企業やSIerが来るべきデジタル時代に進むべき道が見えてくるのではないかと考えています。

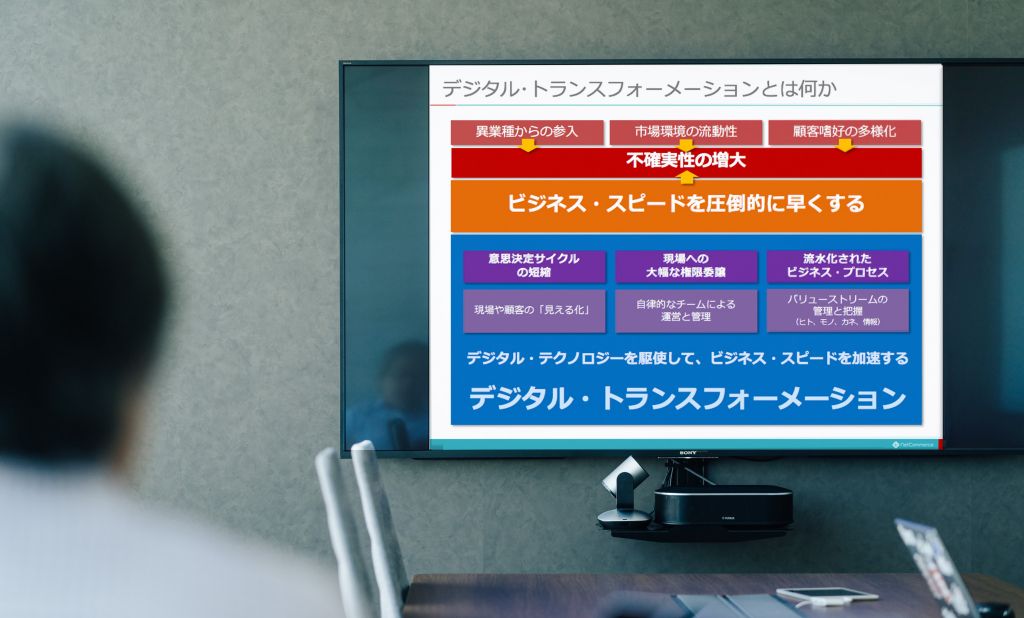

DXが求められるようになった背景には、まず「不確実性の増大」というビジネス環境の大きな変化があります。市場環境や顧客の嗜好が移り変わるスピードは年々早くなり、業界の垣根を越えて新たに参入してきた企業があっという間に市場を席捲する時代です。

こうした不確実な要素が増え続ける時代にビジネスを維持し、成長させていくためには、企業は環境の変化にいち早く対応できるよう、ビジネスのスピードを圧倒的に速めるしかありません。

つまりDXとは、デジタル技術を駆使することで、この「ビジネスの圧倒的なスピードアップ」を目指す取り組みにほかなりません。高頻度・多接点でデータを収集し、システムのUIやUX、製品やサービス、ビジネスプロセスなどを高速・高頻度で改善していくことで、ビジネス環境の変化に即応できるようにするのです。

ただし、企業が利用するITシステムが将来、全てこのような姿になるということでは必ずしもありません。ここで企業やSIerが考えなければいけないのが、DXの「Before・After」です。

中野氏 「DX以前のIT」と「DX以降のIT」ということですね。

斎藤氏 その通りです。DX以前のIT、つまり「Before DX」のITというのは、生産性向上やコスト削減、期間短縮などを主たる目的としていて、それらに対するIT投資はコストや経費として扱われてきました。当然、常にコスト削減のプレッシャーにさらされますから、自ずとシステム開発は安価な外注に頼るようになります。

一方で「After DX」のITは、変化への即応力や破壊的な競争力、新たな価値の創出などを実現するためのものです。自社の競争力の源泉となるシステムですから、自ずとシステムも内製することになります。

中野氏 一言で「IT」と言っても、この両者の性格は自ずと違ってきますよね。

斎藤氏 そうです。ただし、Before DXのITが今すぐなくなってしまうということではありません。これからもそうしたシステムは必要とされ続けます。しかし、今後ますますDXの重要性が高まるにつれ、企業のIT投資の比重はAfter DXの方に寄っていくでしょう。

そうなるとSIerは、これまで企業の情シスを相手に専らBefore DXのシステムを扱ってきたビジネスモデルから、After DXにふさわしいビジネスモデルへと転換を迫られることになるでしょう。

具体的には、SIerにとっての顧客は企業の情シスから事業部門へと変わり、仕事の内容も外注でシステム化案件を丸ごと請け負うのではなく、顧客企業の内製化支援がメインになります。また、ビジネスゴールも、なるべく多くの工数を受注することではなく、顧客とともに事業の成功を目指すことになります。

こうした新たなユーザーとSIerの関係やビジネスモデルのことを、世間では「共創」もしくは「協創」と呼んでいます。こういったビジネスモデルを実現するには、SIerはこれまでのKPIを根本から見直す必要もあります。例えば「売り上げ」「利益」といったKPIだけでなく、「どれだけチャレンジしたか?」「どれだけ失敗したか?」といったAfter DXに適した新たなKPIを取り入れる必要が出てくるでしょう。

中野氏 ただし、ほとんどのSIerは残念ながら、企業の情シスと一蓮托生で生産性向上や効率化のためのIT、つまりBefore DXの発想から抜け出せていませんよね。

斎藤氏 そうですね。多くのSIerは、これまでの仕事のやり方に安住したがっているように見えます。現状維持は居心地がいいですし、楽ですからね。そういうメンタリティの下では、どうしても変化に対して消極的になってしまいます。外部から変化を求められても「実績がない」「予算がない」「自分たちだけでは判断できない」という言い訳がどうしても先に立ってしまう。

でも、これからの時代は、そうしたメンタリティでは生き残っていくのが難しくなってくるのではないでしょうか。内向きの視点から脱して、これまで自分たちが常識だと信じてきた価値観を世の中一般の基準と照らし合わせながら、「このままではいけない」「旧態依然としたSI業界の文化から脱しなければ」という危機感を多くのSIerが持つべきではないでしょうか。

そのためには、社内に閉じこもるのではなく積極的に外に出て、さまざまな人とのつながりを通じて「機会を増やしていく」ことが大事だと思います。

中野氏 同じようなメンタリティは、企業の情シスにも見られます。特に、社内の業務システムの構築や運用を担うエンタープライズ系のエンジニアは、内向きの傾向が強いですね。私はもともとメーカー企業の情シスでエンタープライズ系の仕事に従事していて、その後Webサービス企業に転職してその業界のエンジニアたちと一緒に仕事をするようになったのですが、両者のメンタリティやカルチャーのあまりの違いに驚きました。

Webサービス系のエンジニアは積極的に会社の外に出て、勉強会などを通じてどんどん社外の人との交流を図りますし、そこで得た人脈を通じてどんどん転職します。新たな知識やスキルの習得にも貪欲ですし、変化にとても柔軟に対応できる人たちです。

一方でエンタープライズ系のエンジニアは保守的で、あまり外にも出ませんし、新たな技術の習得にもどちらかというと消極的です。普段から減点主義で評価されているので、致し方ない部分はあるのですが。

斎藤氏 その違いの根本にあるのは、「評価者の違い」ではないでしょうか。エンタープライズ系のエンジニアの評価者は、社内にいます。日本企業の文化の根本にあるのは「組織の安定を維持すること」ですから、社内の評価はどうしても減点主義になりがちで、成功はあまり評価されません。従って、頑張ってシステムを安定稼働させてもまったく評価されずに、障害が起こったときだけ「何をやっているんだ!」と怒られる。そうした環境に長く置かれていれば、どうしても成長を阻むメンタリティが根付いてしまいます。

中野氏 そういう情シスと付き合っているSIerも、自ずと同じようなメンタリティに陥っていきますよね。お客さんのやり方に合わせなければ仕事になりませんから、どうしても情シスの内向きのメンタリティに引っ張られてしまう。

斎藤氏 一方で、Webサービス系のエンジニアの評価は「社会からの反響」なんですね。「サービスを通じてどんな価値を社会に提供できたか」が評価基準になるので、そういう環境の中で働く人は自ずと成長を加速するメンタリティが育まれることになります。

中野氏 とてもよく分かります。私も自分のチームのメンバーには、常日頃から「社内の評価よりマーケットの評価の方が優先度が高いので、積極的に外に出よう」「外に出て話して、外でつながりを作ろう」「場合によっては他社の採用面接もどんどん受けて、どんな条件を提示されたか教えてほしい」と言っています。Webサービス企業なんて、ほとんどがどうせ10年ももたない企業ばかりですから、社内の評価を気にしてもあまり意味はありません。それより、自身のキャリアを最大化したいと思うなら積極的に外に出ていって、コミュニティーでの評価を高めた方がいいんです。

斎藤氏 一方、企業の中で出世して経営層にまで上り詰める人というのは、大抵が社内での自身の評価を高めることに全力を注いできた人たちばかりだから、皆、社内のことしか知らない。外部のことを知らないので、多様性に欠けるんですね。そんな人たちの評価を気にしていては、いつまでたっても新しいことには踏み出せません。

こういった議論は、ガートナーが提唱している情報システム特性の「モード1」から「モード2」へのシフトチェンジが重要とも繋がります。もし、新しいことに取り組みたいのなら、社内の価値観や評価基準の外に飛び出して、社会の価値観や評価基準に沿って自分自身を一度客観視してみることが大事でしょうね。

ネットコマース 代表取締役 斎藤昌義氏 (写真左)

ネットコマース代表取締役。1982年、日本アイ・ビー・エム入社。生産系、販売系、工場の工程管理などのコンサルティング営業に従事、マーケティング部門にて新規事業開発を担当。1995年、同社を退職し、ネットコマースを設立し現職に就任。IT・通信関連企業新規事業立ち上げのプロデュース、ITベンダーの営業力強化研修やコンサル、講演やイベントのファシリテーション、雑誌、Webメディアの記事寄稿など多数。近著に『未来を味方にする技術』。

AnityA 代表取締役 中野仁氏 (写真右)

国内・外資ベンダーのエンジニアを経て事業会社の情報システム部門へ転職。メーカー、Webサービス企業でシステム部門の立ち上げやシステム刷新に関わる。2015年から海外を含む基幹システムを刷新する「5並列プロジェクト」を率い、1年半でシステム基盤をシンプルに構築し直すプロジェクトを敢行した。2018年、AnityAを立ち上げ代表取締役に就任。システム企画、導入についてのコンサルティングを中心に活動している。システムに限らない企業の本質的な変化を実現することが信条。

ネットコマース 代表取締役 斎藤昌義氏 (写真左)

ネットコマース代表取締役。1982年、日本アイ・ビー・エム入社。生産系、販売系、工場の工程管理などのコンサルティング営業に従事、マーケティング部門にて新規事業開発を担当。1995年、同社を退職し、ネットコマースを設立し現職に就任。IT・通信関連企業新規事業立ち上げのプロデュース、ITベンダーの営業力強化研修やコンサル、講演やイベントのファシリテーション、雑誌、Webメディアの記事寄稿など多数。近著に『未来を味方にする技術』。

AnityA 代表取締役 中野仁氏 (写真右)

国内・外資ベンダーのエンジニアを経て事業会社の情報システム部門へ転職。メーカー、Webサービス企業でシステム部門の立ち上げやシステム刷新に関わる。2015年から海外を含む基幹システムを刷新する「5並列プロジェクト」を率い、1年半でシステム基盤をシンプルに構築し直すプロジェクトを敢行した。2018年、AnityAを立ち上げ代表取締役に就任。システム企画、導入についてのコンサルティングを中心に活動している。システムに限らない企業の本質的な変化を実現することが信条。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。