ホフステードの6次元モデルは、人々の価値観が国民文化によってどのように異なるかを6つの次元(ものさし)でスコア化したものです。グローバルなスケールでデータを扱う際、特に人々の意識や動向に関わるものの場合は必須のデータベースといえます。さらに異文化間のコミュニケーションや組織マネジメントといった観点からも大きな示唆を与えてくれます。(第5回)

今回のホフステードの6次元モデルは、「不確実性の回避(低い/高い)」です。

ホフステードの6次元モデル | |

① 権力格差(小さい/大きい) ② 集団主義/個人主義 ③ 女性性/男性性 ④ 不確実性の回避(低い/高い) ⑤ 短期志向/長期志向 ⑥ 人生の楽しみ方(抑制的/充足的) | Power Distance(Low/High) Collectivism/Individualism Femininity/Masculinity Uncertainty Avoidance(Low/High) Short term/Long term Indulgence(Restraint/Indulgence) |

※出典(ホフステード・インサイト・ジャパンのサイト)元にデータのじかんで作成

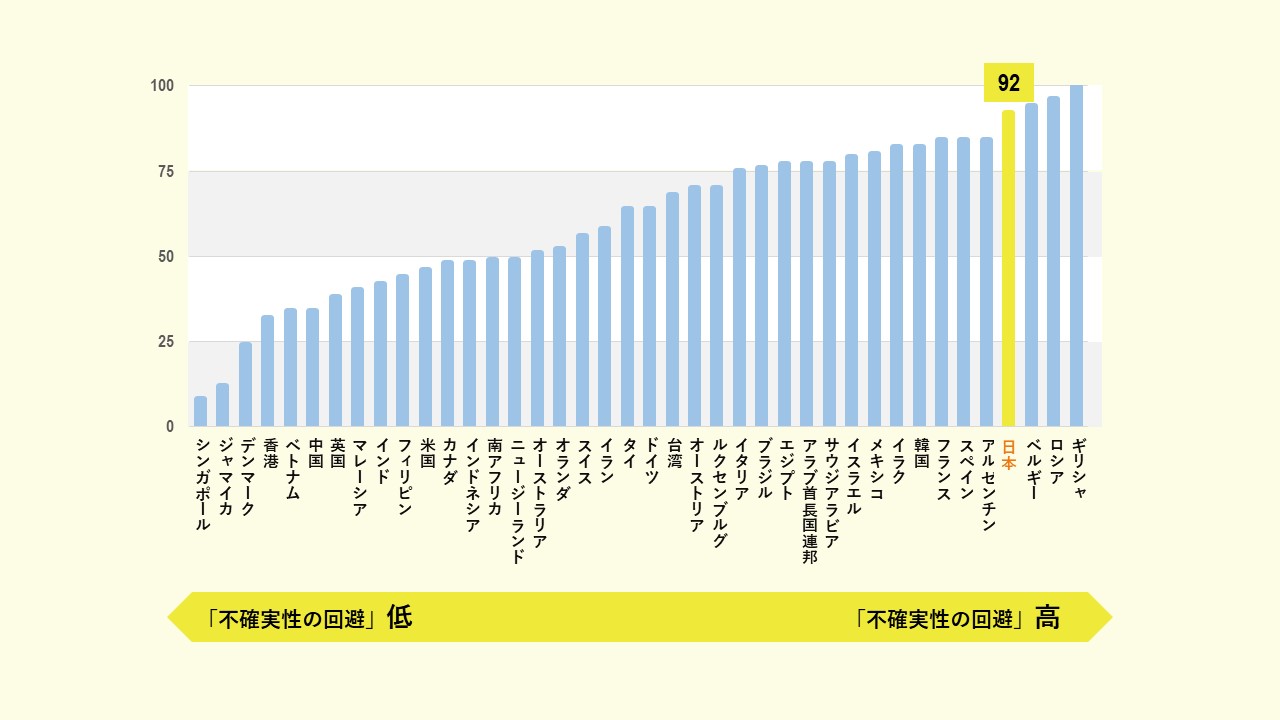

では、今回のテーマである「不確実性の回避」のスコアを見ていきましょう。このように、日本はこのスコアのもっとも高い国のひとつです。

ホフステード博士によれば、不確実性の回避とは、「ある文化の成員があいまいな状況や未知の状況に対して脅威を感じる程度」を指します。

この感情は、神経質になってストレスがたまる程度や、不確実性を排除するために成文化された規則や、慣習的な規律を重視するという態度に現れます。まさに、現在の日本社会の空気そのもののように筆者には感じられますが、皆さんはどう思われるでしょうか。

不確実性の回避の高い国は、日本や韓国、ロシア、ラテン系ヨーロッパとドイツ、ラテンアメリカ諸国などが挙げられます。

これらの国々では、人生につきまとう不確実性は、脅威であり、取り除かれねばならないと考えられています。

| 不確実性の回避の高い社会――人生につきまとう不確実性は、脅威であり、取り除かれねばならない |

ホフステード博士が、不確実性の回避の高い文化のエピソードとして取り上げるのは、ドイツの列車の時刻についてのこだわりです。

| ドイツでは、たまたま列車が遅れると、拡声器でその事実が伝えられるが、その声は禁欲的とも悲劇的ともいえる調子である。遅れがひどくて最悪の場合には、「どれほど遅れるかわからない」とアナウンスされる。その場合には、追悼演説のごとき調子である。 |

それに対して、ホフステード・インサイツ・ジャパンの宮森千嘉子氏が紹介するのは、英国駐在1年目の初出勤の日、列車の遅延に合った日本人社員のエピソードです。遅刻したことを青くなって英国人の上司に詫びたところ、その上司は大笑をしてこう答えたといいます。

| ここは日本とは違うんだよ。英国では電車が時間どおり発着したら、それだけでその日はラッキー。ルールは状況によって変わるものだから、なんでもフレキシブルに対応するようにね。 |

宮森氏は、日本社会が不確実性の回避の高い国になった要因を次のように分析しています。

| 過去2000年もの間、定期的に自然災害を経験してきた日本は、自然災害が起きてしまったら受け入れるしかないと、どこかで諦観がある一方、それに備えて準備できることは全部やっておこうという気持ちが、長年にわたり人々の心に刷り込まれています。この刷り込みは、自然災害だけではなく、社会のシステムに大きな影響を与えています。 |

最近ではあまり耳にすることがなくなりましたが、昭和・平成のむかしには、慎重に判断しながら物事を進めることを表すのに「石橋をたたいて渡る」という言い回しがありました。ときには、なかなか決済をしようとしない上層部を揶揄するために、「石橋をたたいて渡らない」、さらには「石橋をたたいて割ってしまった」といったジョークも生まれました。

記憶に新しいところでは、これに類するもので元陸上選手の為末大さんの「なにかあったらどうすんだ症候群」という言葉が話題になりました。

それでは、不確実性の回避の低い国々にはどのような国があるでしょうか。中国、ベトナムなど、日本と韓国以外のアジア諸国が目につきます。そのほか、アングロサクソン系、北欧諸国、アフリカ諸国です。

これらの国々では、確実でないということは、人生の自然な営みであり、人々はそれを受け入れています。状況があいまいであっても、リスクの度合についてよくわからなくても、あまり気にしません。とにかくやってみよう、というノリで物事が進みます。

中国では近年「キャッシュレス決済」や、個人の「信用スコア」といった新しい情報インフラが急速に普及しました。これは、中国共産党の一党独裁制のもと、政府の方針が速やかに徹底されることが主たる要因であることは間違いありません。そのうえで、もともとの社会に、新しいことを取り入れることにあまり躊躇しない不確実性を受け入れる土壌があったことも見逃せないでしょう。

| 不確実性の回避の低い社会――確実でないということは、人生の自然な営みであり、それを受け入れる |

さて、これまでの話から想像されるように、不確実性の回避とイノベーションにはなんらかの関連がありそうです。世界的に著名な著述家である英国のマット・リドレー氏は、著書『人類とイノベーション』(2020)のなかで次のように述べています。

| イノベーションとは、エネルギーを利用してありえないものをつくり、つくられたものが広まるのを確かめるための、新たな方法を見つけることを意味する。それは「発明」よりはるかに大きな意味をもつ。なぜならイノベーションという言葉には、使う価値があるほど実用的で、手ごろな価格で、信頼できて、どこにでもあるおかげで、その発明が定着するところまで発展させるという含みがあるからだ。 |

このように、昨今のイノベーションをめぐる議論では、ワンショットのアイデア(発明)ではなく、いかに社会に実装するかというところに論点が移ってきています。

そしてこの点について、ホフステード博士は、不確実性の回避が低い文化が根本的なイノベーションに優れているかもしれないが、新たなプロセスを実行するには、かなりの正確さと規則正しさが必要となる。その面では、不確実性の回避の高い国が有利であるとして、そうした国の例として日本をあげています。

わたしたちは、イノベーションが得意か、不得意かといったステレオタイプにとらわれた発想で思考停止をするのではなく、自国の文化の強みがイノベーションのプロセスのどのフェイズで発揮できるのかを真剣に考えるべきなのでしょう。

ステレオタイプとは、ご存知のように、多くの人に浸透している先入観、思い込み、認識、固定観念、レッテル、偏見、差別などの類型化された観念を意味します。

民族や国民について、わたしたちは特にこうしたステレオタイプに囚われた見方をしがちです。これは他民族や他国民に対してに限らず、わたしたち自身さえも「日本人だから○○だ」とこのステレオタイプを当てはめて考えることが多いと思います。

ステレオタイプは物事を単純化し、情報処理の効率を高めるもので、そこから完全に解き放たれることはできません。しかし、ステレオタイプな見方をしているのではないかと気をつけることで、偏見とか差別とかいったそれがもたらすネガティブな側面を免れることができるのではないでしょうか。

実は、6次元モデルを開発したホフステード博士の研究のねらいのひとつがそこにあります。国民文化をスコア化することは、一見ステレオタイプな見方を強化、固定するようですが、そうではなくて国民文化がいかに多様で複雑な要因で成り立っているかを可視化することにあります。訳書のタイトルが『多文化世界』となっているのもそうした博士の意図を汲んだものだと思われます。

ホフステード博士、およびホフステード・インサイツ・グループについて オランダの社会心理学者ヘールト・ホフステード博士(1928 – 2020)は、1960年代の後半から「国民文化」という曖昧な対象をモデル化する研究に着手しました。その成果は半世紀以上にわたって引き継がれ、現在ではホフステード・インサイツ・グループが100か国以上の国と地域の文化スコアを開発し、それを活用して企業などの組織のグローバル対応支援を行っています。 |

書き手:下平博文氏

事業会社において企業理念(Corporate Philosophy)を活用した組織開発、インターナルコミュニケーション等に携わる。2018年よりフリーランスのライターとして活動。

(TEXT:下平博文 編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!