少子高齢化・人口減少による社会保障費増大や労働力不足が懸念される「2025年問題」や、2050年までに温室効果ガスの排出を差し引きゼロにする「2050年カーボンニュートラル」をはじめとした環境対応など、日本企業は多種多様な社会課題にどのように向き合い、取り組んでいくべきか。解決の有効な手段の1つとして、さまざまな企業が連携して解決を図っていくオープンイノベーションの機運が高まっている。

2024年の法規制実施を控え、「物流の2024年問題」も大きな社会課題の一つだ。人手不足に悩む物流業界の問題にとどまらず、産業インフラの崩壊を招きかねない事態となっており、2023年6月に経済産業省が「荷主の積極的な関わり」を盛り込んだ方針を発表した。今回は、この物流の2024年問題にかねてより立ち向かう、あるオープンイノベーションの取り組みを見ていきたい。

トラック運送を中心とする物流業界では、高齢化と若い働き手不足が同時進行する構造を背景に、長時間労働の慢性化がかねてから問題視されてきた。そんな状況が改善されない中、2024年4月1日以降は働き方改革関連法の施行によって、自動車運転業務の時間外労働時間の上限が1年間で960時間に制限される。

もちろん業界も、この物流の2024年問題を座視していたわけではない。当事者であるトラック運送事業者が中心となり、業務の見直し、自社拠点での中継輸送の実施、高速道路の活用、フェリー等へのモーダルシフトなどトラックドライバーの労働時間の抑制に取り組んできたが、自社の努力ではやはり限界がある。その理由の1つが、「荷待ち時間」や「荷役作業時間」だ。「荷待ち時間」はトラックへの荷物の積み卸しが始まるまでの待機時間のことで、「荷役作業時間」は、荷物の積み卸しをする作業時間だ。

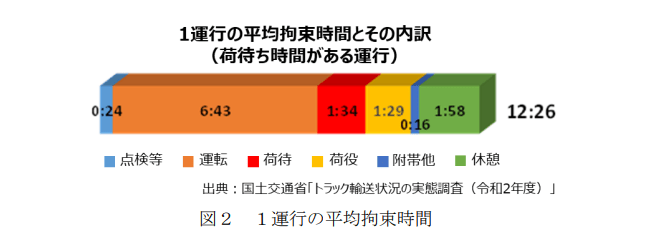

1運行当たりの荷待ち時間の平均は1時間34分、同じく荷役作業時間の平均は1時間29分というデータがあり、ドライバーというと運転(=移動時間)が長いイメージだが、実際には1回荷物を運ぶたびに、別途約3時間の拘束を伴う実態がある。

出典:「持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終取りまとめ」(2023年8月31日)からの抜粋(p.5)

これらの時間は、運送事業者のみの努力では改善できない。

しかも、「荷待ち時間」や「荷役作業時間」について本来は、運賃とは別に適正な待機時間料金や荷役作業料金が支払われる必要があるが、ほぼ収受できていないというのが現状だ。

一方で、「荷待ち時間」も拘束されている限りは労働時間として賃金が支払われており、賃金の原資となる売上げが伴なわない賃金支払いとなり、結果的に長時間労働、低賃金の要因の一つともなっている。

「物流の2024年問題は、荷主の2024年問題でもある」と指摘するのは、一般社団法人 運輸デジタルビジネス協議会(TDBC)代表理事の小島薫氏だ。TDBCは、デジタル技術の活用によって、運輸業界をより安心・安全かつエコロジーな社会基盤へと変革することを目的に2016年に創設された。

一般社団法人 運輸デジタルビジネス協議会 代表理事 小島 薫 氏

「物流業界の当事者である『事業者』は多くが中小の運送事業者であり、基本的に荷物の運送を依頼する発荷主との契約により、着荷主に荷物を届けることになる。長時間労働、低賃金の要因の1つとされている「荷待ち時間」や「荷役作業時間」は、契約先である発荷主と、発荷主のお客様である着荷主の両方で発生しており、多くの場合に荷主側の事情で発生しています。例えば、道路渋滞を避けるために早朝に出発し、着荷主で待機するなどの、物流事業者側の事情で発生する場合もありますが、そのため、労働時間短縮に自分たちだけで取り組んでも効果は限定的です。2024年問題の解決には、業態や物流の仕組み自体を変えていくことが必要です。荷物を送り出す側、受け取る側、特に大手企業の発着荷主が主体的に関わり、サプライチェーン全体を改革していくことが求められていました」(小島氏)

改革に向けて荷主の積極的な関わりを望む声を受け、経済産業省が2023年6月に新たな方針を発表したのが、「物流革新に向けた政策パッケージ」だ。発着荷主事業者や運送事業者、消費者が一体になって物流環境を整備するという方針が示され、商慣行の見直しや物流の効率化に関する対策がまとめられた。

「物流革新に向けた政策パッケージ」のポイント(案)|令和5年6月2日|我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議

同時に「物流の2024年問題」への対応を加速するべく、経済産業省、農林水産省、国土交通省が連名で「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」も公開された。長時間労働の原因である荷待ちや荷役の作業時間の把握および制限が盛り込まれ、発着荷主事業者の管理責任を明示しているのが特徴の1つだ。

「しかし、物流、特にトラック貨物は、荷主から直接運送業務を受託する元請け事業者から、下請け、さらに孫請け、ひ孫請けと多重下請け構造となっています。実運送業務を担う物流事業者が、日々変わるということも珍しくありません。この状況の中で、物流管理統括者が実運送業務を担っている物流事業者の荷待ち時間・荷役作業などにかかる時間を把握することは容易ではありません。法令では乗務記録への記載・保存義務がありますが、基本紙ベースであり、日々変わる実運送業務を担っている物流事業者を追っかけて乗務記録を入手し、整理して把握するのは現実的ではないでしょう。また、単に時間を把握するだけでなく削減の義務がありますから、長時間となる荷待ち、荷役作業時間発生時点の対応も必要となります。例えば、現在運行しているトラックが既に待機時間が1時間を超えているような場合、荷主、または元請け事業者の管理者がその状況を即時に把握し、着荷主側に対応を依頼するなど、日々改善する仕組みが必要となります。」(小島氏)

この課題に対して、デジタル活用の側面から大きな役割を担ってきたのがTDBCだ。

「2019年度のWG05「動態管理プラットフォームの実現」ワーキンググループ活動の中で、製造業の大手企業から、生産管理は分単位で実施しているものの、製造に必要な材料、部品の納入が遅れると生産工程に大きな影響がある。サプライヤーからのトラック配送に関して、リアルタイムで位置情報やステータス情報を取得できる仕組みができないかとの課題定義があり、一方で運送事業者からも、荷主からの問い合わせを受けた際に、パートナーの車両状況の確認に電話での問い合わせなどで多くの工数と時間がかかっており、運送事業者としても課題解決したいとの意見があり、解決に向けた取り組みがスタートしました。」(小島氏)

TDBCでは、PoCを実施、その後「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ビジネスモデル構築型)」第一次公募に応募し、採択されたことで、動態管理プラットフォームのプロトタイプを構築、参加企業52社との大規模な実証実験を実施。

その実証実験の結果に対して、協議会会員から社会実装への賛同を得て、「車両動態管理プラットフォーム」のサービスを提供する事業会社として2022年1月に株式会社traevoを設立、2月には協議会会員11社からの出資を得てJV(合弁事業会社)化している。

そして、2023年1月から、車両動態管理プラットフォーム「traevo(トラエボ)」の提供を開始している。

TDBC設立の背景。1社では解決が難しいのであれば、同じ課題を持つさまざまな企業が連携して解決を図っていく

「トラックの稼働状況は、自社の車両の場合にはネットワーク型デジタルタコグラフ(デジタコ)等を活用して把握することはできますが、パートナー車両の場合には、これまで共通の仕組みがなく電話での確認が一般的でした。traevoを荷主事業者や元請け事業者が導入することで、パートナーの車両を含めて一元管理できるようになります。これにより荷主と運送事業者が、共通のプラットフォームを介して連携・協力を強め、サプライチェーン全体での物流の2024年問題解決、更なる効率化を実現することができます。」(小島氏)

traevoは、トラックなどの車両の現在の状況を、さまざまな切り口から「見える化」できる。例えば「車両の現在位置情報」では、モニター上の地図に自社や協力運送会社の車両の現在位置が表示され、車両の位置にマウスを置けば、車両番号や識別名称などの情報がポップアップで表示される。

「デジタルタコグラフ場合には、車両の位置情報以外にも待機、荷役作業などの作業ステータスもリアルタイムに取得できることから、状況を把握し、その上で即時の対応を実施することで時間短縮に繋げることが可能となります。また、実績を基に改善に繋げていくこともできます。」(小島氏)

traevoの大きな特徴として、「豊富な連携サービス」「カンタン設定」「ローコスト」の3つが挙げられる。この中でも特に重要なのが、他の機器やサービスとの連携が容易に実現できる点だ。具体的には主要なデジタコサービスとデータ連携することで、所属会社の別なく全ての車両の動態管理が一元化できるようになる。まさにサプライチェーン全体をデータによって働き方改革しようとする際に必須の機能といえる。

さらにtraevoには、協力会社ごとに異なるTMS(輸配送管理システム)や動態管理サービスとのAPI連携。またtraevo上に自社および協力運送会社の車両情報を統合する標準インターフェイスなど、サプライチェーンを一気通貫で管理・利用するための機能が提供されている。

まだサービス開始から半年だが、関係各所からの注目度は高く、経済産業省の「持続可能な物流の実現に向けた検討会」の最終とりまとめにも、「物流プラットフォームによる物流可視化の例」として紹介されている。

物流の2024年問題は個々の運送会社などの企業、あるいは物流業界が単独で奮闘して解決する課題ではない。サプライチェーンの出発点から終着点までを一気通貫で結ぶ仕組みを構築し、その各所で発生するデータを全てのステークホルダーが共有・活用することで、活路を見いだすことができる。

「traevoを介して荷主と物流事業者とのパートナーシップを確立し、正確な作業ステータス情報を共有・活用していけば、ガイドラインの目指す『荷待ち時間・荷役作業などにかかる時間の把握』および『荷待ち・荷役作業等時間原則2時間以内ルール』などの実現につながると確信しています。また、究極の物流最適化として期待されているフィジカルインターネットの実現にも貢献していきたいと考えています。」(小島氏)

フィジカルインターネットは、物流にインターネットの原理を応用したシステムで、企業間で倉庫や輸送手段を共有し、効率的な物資輸送を目指します。IoTやAIを利用して物資や輸送資産の情報を共有・最適化し、規格化された容器で貨物を管理します。これにより、最短ルートでの輸送が可能となり、2040年までにその実現を政府が目指しています。

今後、データ利活用を通じた業務改革が進むことで、データドリブンなロジスティックスシステムの構築など、新たな課題が出てくることは想像に難くない。一方、AIなどのテクノロジーが、予想もしなかった可能性をもたらす期待もある。TDBCの動きは、直面するさまざまな社会課題のデジタルによる解決のモデルケースとして、引き続き注目していきたい。

物流業界における「2024年問題」の解消に向け、政府は2023年10月6日に「物流 革新緊急パッケージ」を取りまとめました。物流革新緊急パッケージでは、物流の効率化やDXの推進、商慣行の見直しとともに、荷主の行動変容が重要な要素となっています。

来年1月の通常国会での法制化も見据えられるなか、物流業界のみならず、物流にかかわる発荷主、着荷主に責任及び対応が求められます。本セミナーでは、発・着荷主企業様、物流企業様を対象に物流生産性の向上、2024年問題の対策、実践的取り組みを専門家、敬愛大学の根本氏や経済産業省の中野氏らが解説します。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。