目次

建設UPDATA~データで紐解く、2024年問題解決への戦略~

一人目の登壇者は、国土交通省 不動産・建設経済局建設課 課長補佐 酒井大斗氏。建設業界の現状および今後について、第三次担い手3法の改正を中心に解説いただいた。

酒井氏は「建設業において担い手の確保が課題となっており、賃金の上昇等により、建設業の担い手を確保するための対策が急務」と危機感を露わにした。

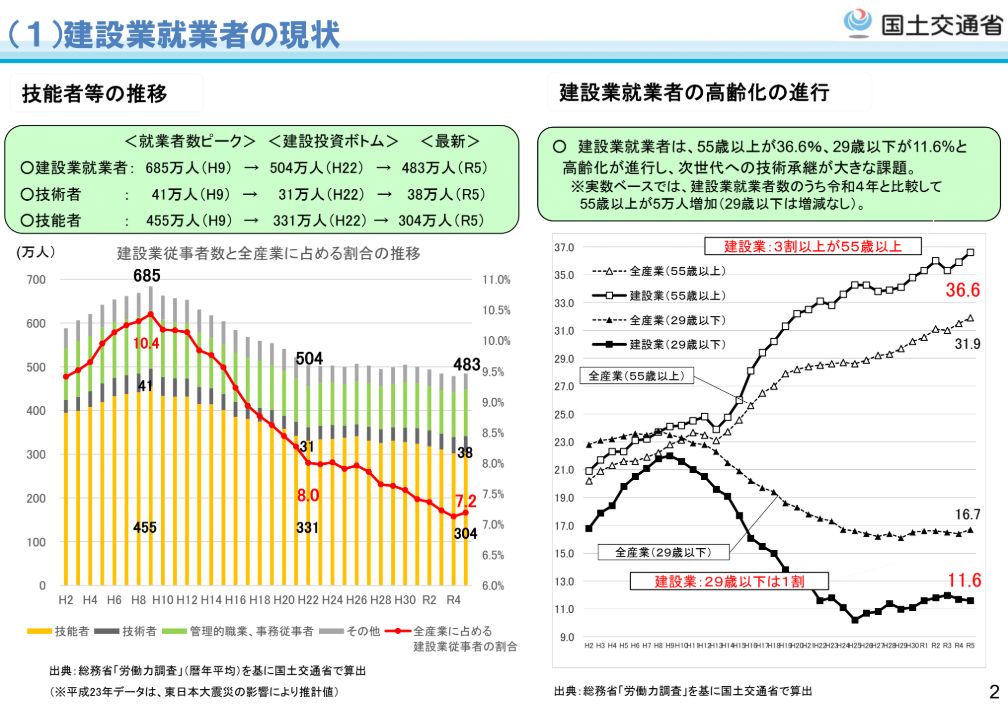

建設業就業者の高齢化の進行 ※出所:酒井氏投影資料より

実際、建設業の就業者数は右肩下がりで、3割以上が55歳以上と高齢化が進んでいる。対して29歳以下は1割しかおらず、高齢層・若年層の人員数に大きな開きがある。

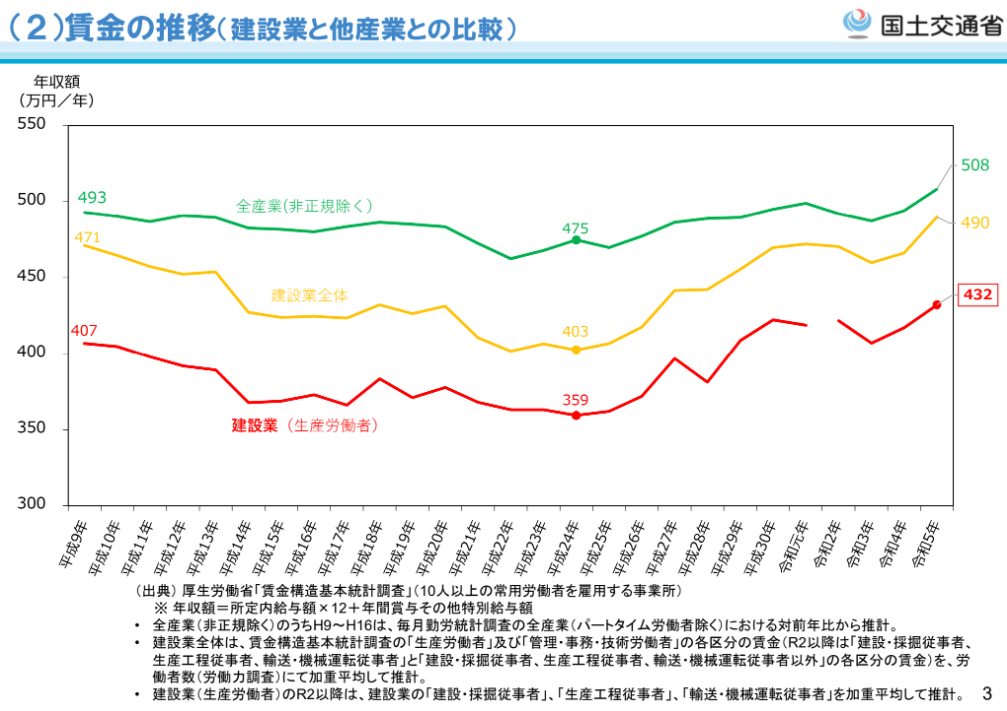

建設業就業者の賃金の推移 ※出所:酒井氏投影資料より

それに加え、建設業の現場で働く生産労働者の賃金(年収)は、全産業平均(508万円)と比べると約85%(432万円)と依然として乖離があるのが現状だ。

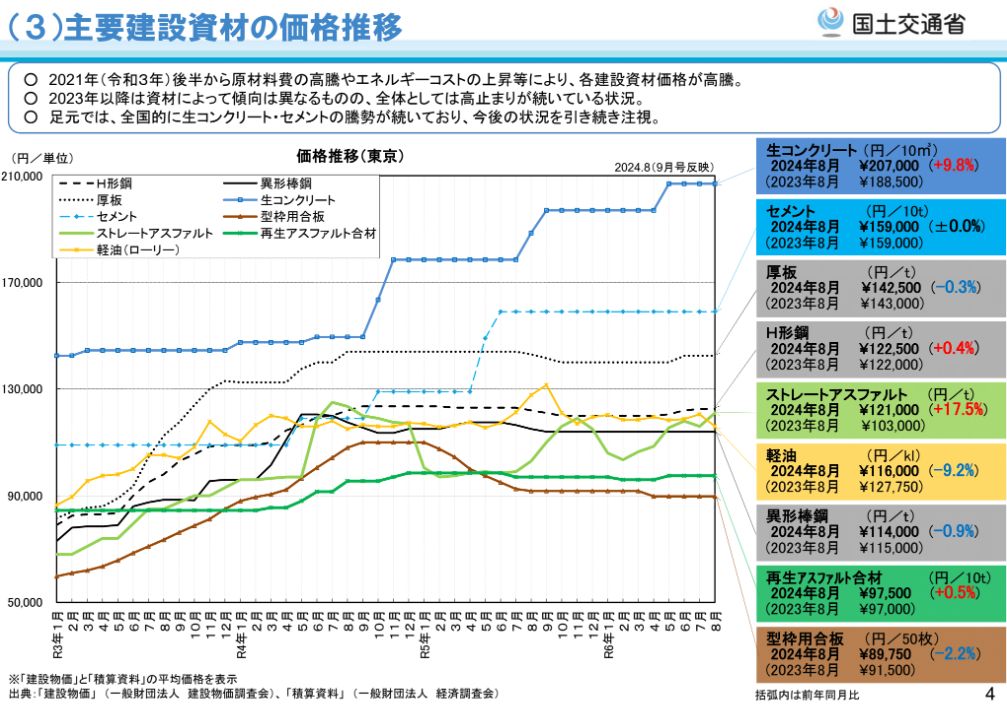

建設業の資材の価格推移 ※出所:酒井氏投影資料より

賃金上昇を阻害する要因の一つとしては、コンクリート・セメントをはじめ主要建設資材の価格高騰が続いており、適切な価格転嫁が進まず労務費を圧迫していることが挙げられる。

また、「働き方改革が進んできたと認識しているが、まだまだ他の産業と比べると“キツイ”というイメージが拭えていない」と酒井氏は指摘する。

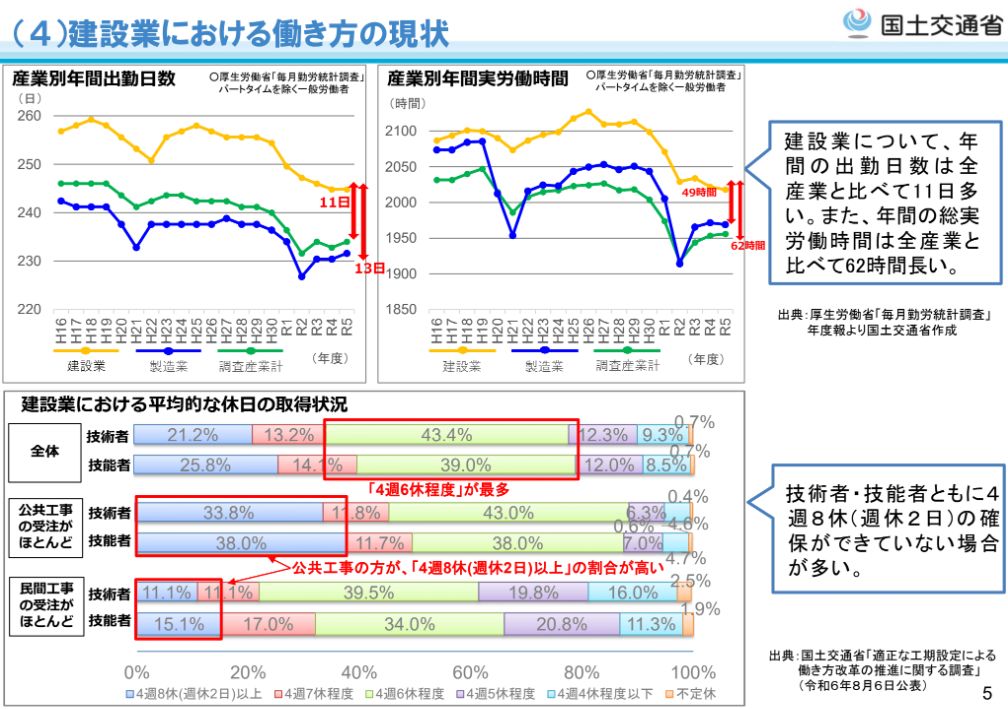

建設業就業者の働き方 ※出所:酒井氏投影資料より

4週6休が最多で、4週8休の割合が低い。公共工事においては4週8休が一般的になってきたが、民間工事ではまだ1割ほどしかない。週休2日で働ける労働環境は、今後さらに広げていくべきだという。

2024年4月からは建設業にも時間外労働規制の適用が開始した。業界として、今まで以上に、働き方改革へ取り組む必要があるといえる。

担い手3法とは、「建設業法」「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の3つ。建設業界の担い手不足や高齢化の解消のため、2024年に改正法が成立した。

酒井氏は、働き方改革や労働者不足など大きな課題が残る建設業界において、「インフラ整備の担い手としての役割を今後も果たし続けられるように、建設業界を持続可能なものとするため制度的な後押しをするための法改正だ」と述べる。

建設業界を持続可能なものとするためには、時間外労働規制への対応はもちろん、処遇改善や働き方改革への対応が求められるという。

処遇改善の中でも、特に賃上げが喫緊の課題である。労務費(資金原資)を確保できるよう、中央建設業審議会から「労務費の基準」を作成・勧告する予定(2025年12月までに施行)だ。

著しく低い労務費による見積もり提出・変更依頼があった場合は、違反発注者に対して国土交通大臣等から勧告・公表がなされる。

労務費に基準を設けることで、賃金アップへつながるよう進めているとのこと。

酒井氏は「建設資材が高騰した分の価格転嫁は、“受注者だけの負担”になりがち。サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うことが重要」だという。

今回の法改正によって、下記のような契約締結時のルール変更が新たに設けられた。

| 契約前 | 契約後 |

|---|---|

| ●資材高騰に伴う請負代金などの「変更方法」を契約書の法定記載事項として明確化 ●受注者は資材高騰の「おそれ情報」を注文者に通知するよう義務化 | ●契約前に通知した受注者は、注文者に請負代金等の変更を協議できる ●上記の通知があった場合、注文者は誠実に協議する努力義務(公共発注者は義務) |

これにより、資材高騰分の価格転嫁が円滑化され、労務費へのしわ寄せ防止につながると期待される。

なお「おそれ情報」の具体的な内容や通知方法をはじめ、詳細はガイドラインとして公表されている。

働き方改革と生産性向上について、法改正により下記のような点が変更された。

発注者だけでなく受注者側からの著しく短い工期の提示も禁止。

ICTによる遠隔現場確認の活用で、営業所専任技術者の兼任が可能に。専任不要となる基準額を請負代金4,500万円以上~9,000万円以下へ引き上げる予定。※2025年2月以降の契約に対して

国がICTを活用した現場管理の指針を作成。特定建設業者・公共工事受注者に対し、ICTを活用した現場管理を努力義務とする。

ICT活用については、国土交通省が取り組む「i-Construction2.0」の推進も含め、業界全体で生産性向上を進めていくという。

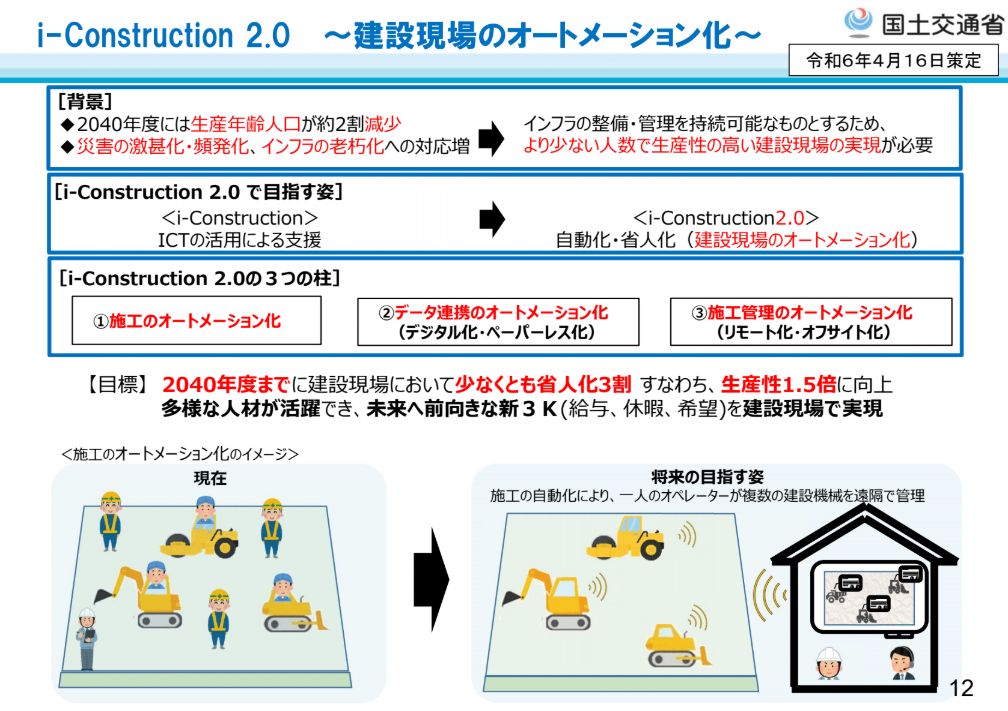

建設現場のオートメーション化 ※出所:酒井氏投影資料より

i-Construction2.0とは、施工のオートメーション化やペーパーレス化、リモート化などで生産性を高める取り組み。2040年度までに少なくとも省人化3割(生産性1.5倍)を目指している。

「ICT活用は現場だけでなく、バックオフィスも同様に進めるべき。機器導入で終わらず、電子契約の積極活用のような、業務プロセス全体の改善が必要だ。」と酒井氏は強調した。

最後に、「建設業の持続可能な発展のため、改正法に基づく取組も含め、今後とも全力で取り組んでいきたい」と締めくくった。

建設UPDATA~データで紐解く、2024年問題解決への戦略~

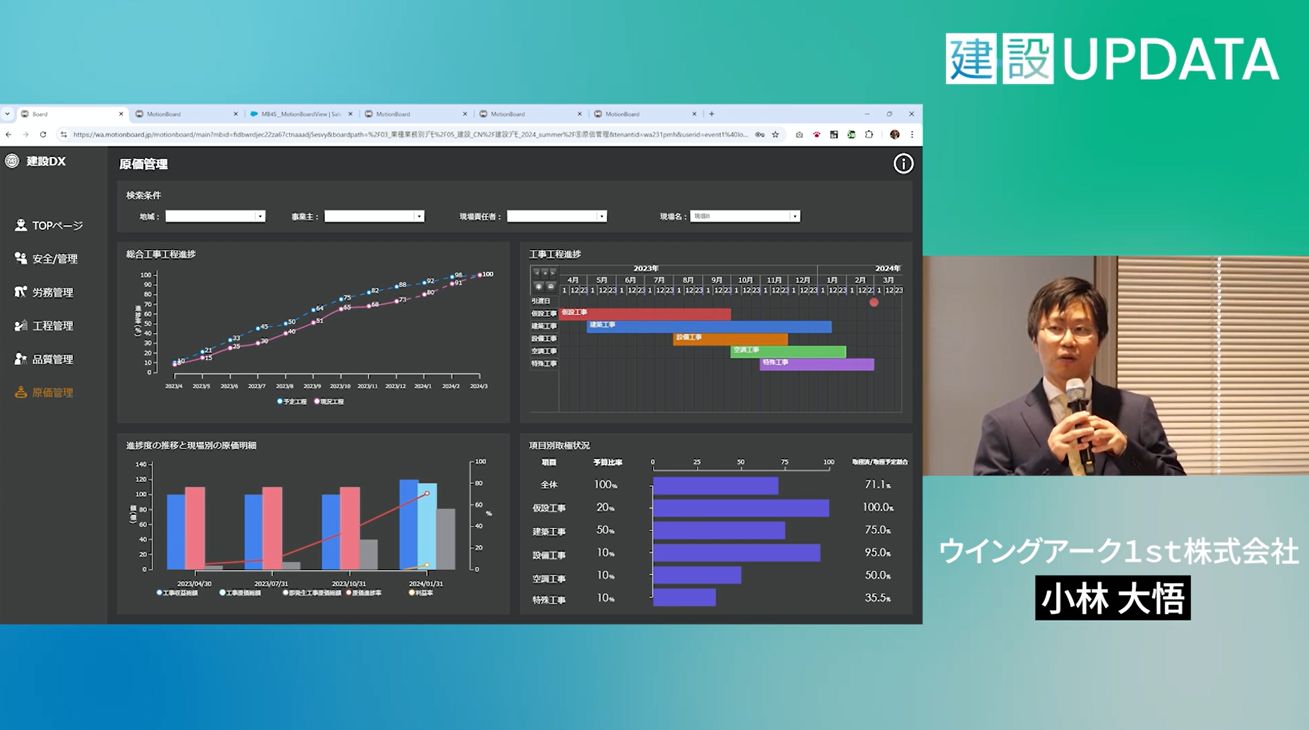

二人目の登壇者は、弊社ウイングアークのData Empowerment事業部 ビジネスディベロップメント部副部長 小林大悟。業務効率とデータ活用が一本化できる「MotionBoard」について紹介した。

建設業の2024年問題への対策には、生産性・収益性アップの両立が急務。そのためにはデータ活用が必須だが、まだまだ活用が進んでいないのが現状だ。

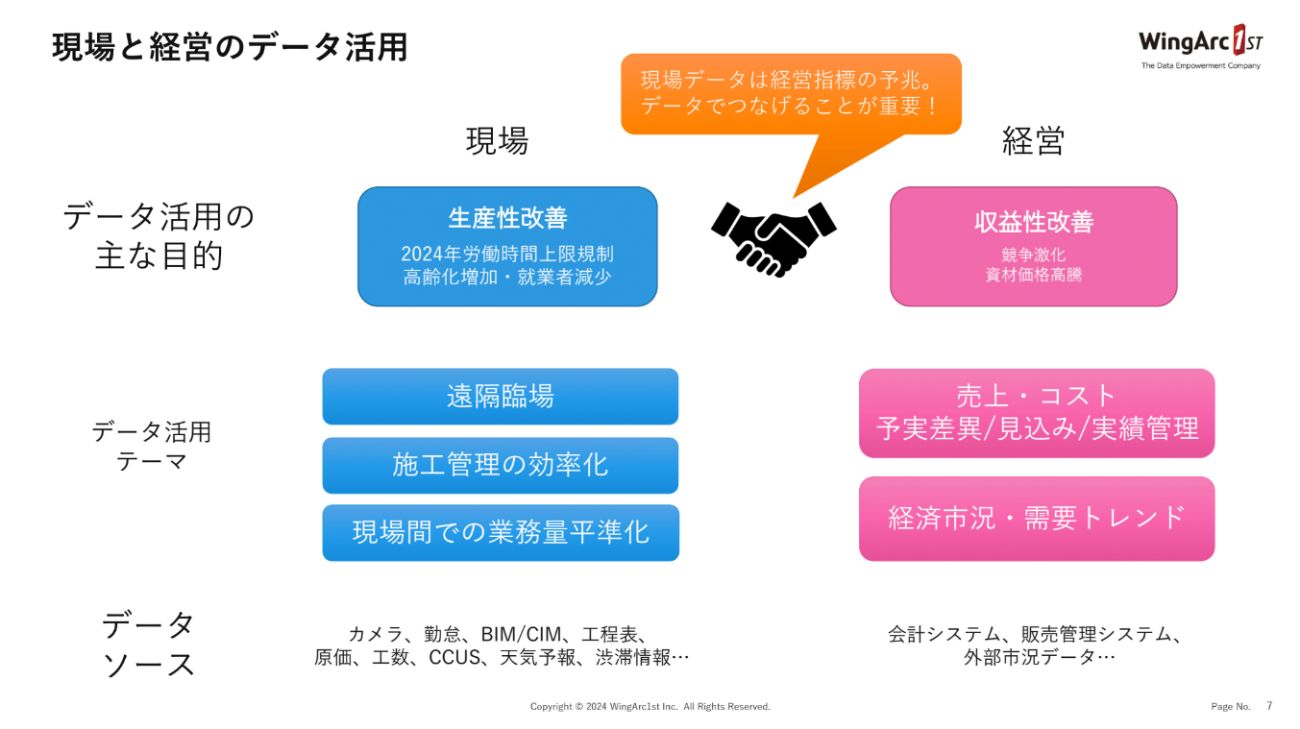

現場と経営のデータ活用 ※出所:小林投影資料より

建設業界におけるデータ活用について「昔は、データ活用といえば“収益性改善” に関する相談が中心だった。最近は“生産性向上”への活用が増えている」と小林は語る。

遠隔臨場や施工管理の効率化など、今までになかったデータ活用の需要が生まれてきている。そのため勤怠やBIM/CIM、カメラなど、従来は不要だった「現場データ」を使いたいニーズが高まっているという。現場データは、回りまわって収益性の見込み精度も高めるため、経営にも役立つデータだ。

小林は「建設業のデータ活用は課題が多く、他の業界より難易度が高い」という。現場ごとに紙・Excelでデータを管理しているケースも多く、社内でのデータ共有が進んでいないのだ。

「スキャンしたデータも、保存しているだけで効率化・生産性向上などに活用されていないことも多い。また、データがシステムごとに分かれて、横断的にデータを活用できない『サイロ化』も問題となっている」と小林は指摘する。

特に、歴史の長い企業では新旧のシステムが混ざり、データが分断されやすくなっている。DXに取り組むため複数ツールを取り入れたことで、ツールごとに扱うデータが異なり、結果的にデータの所在がバラバラになっているケースも多い。

データの連携できないことでデータの利活用が進まず、現場・部署を越えた全体最適化ができない・意思決定スピードが遅いといった問題が生じている。

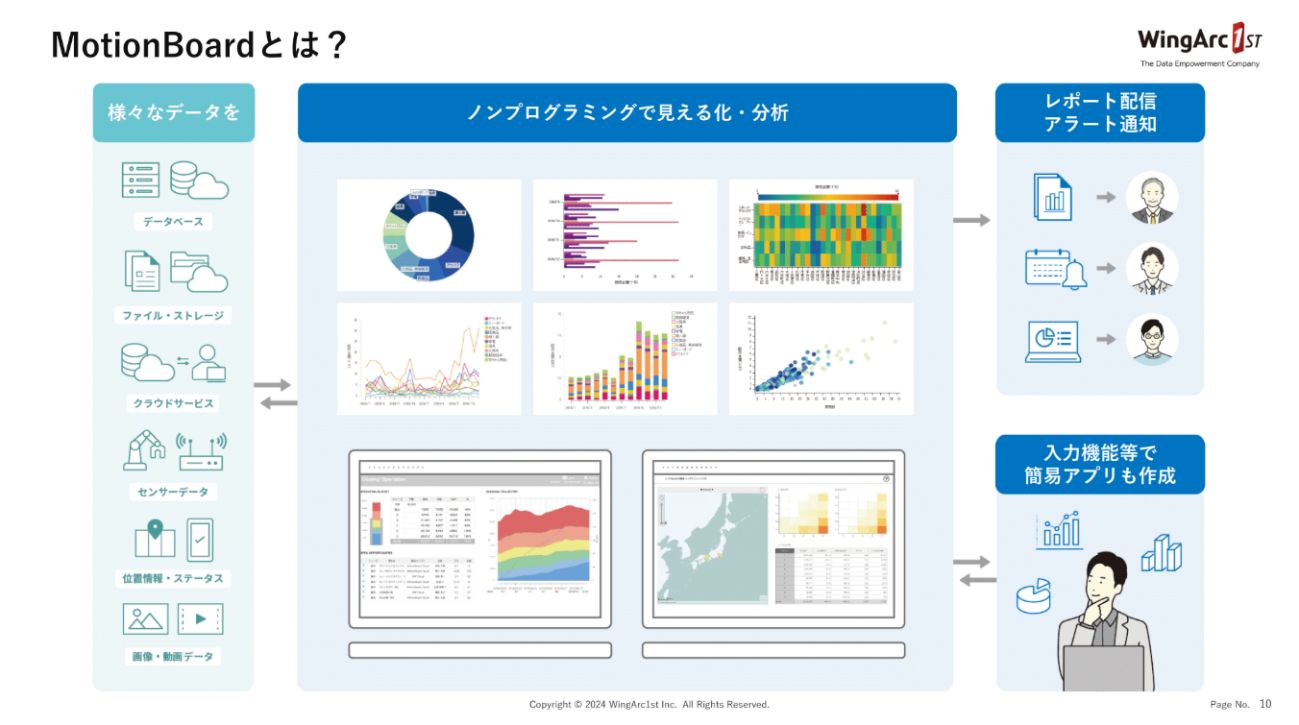

そうしたデータ活用における課題を解決できるのが、ウイングアーク1st社のBIツール「MotionBoard」だ。

MotionBoardとは ※出所:小林投影資料より

MotionBoardとは、ファイル・ストレージや画像・動画など、社内に散らばるデータをダッシュボードに集約し、下記デモ画像のように見える化・分析できるツールだ。

建設UPDATA~データで紐解く、2024年問題解決への戦略~

「データを可視化するのが一般的なBIツールだが、MotionBoardは入力機能も備えており、ちょっとしたアプリも作れるのが特徴」と小林は語る。

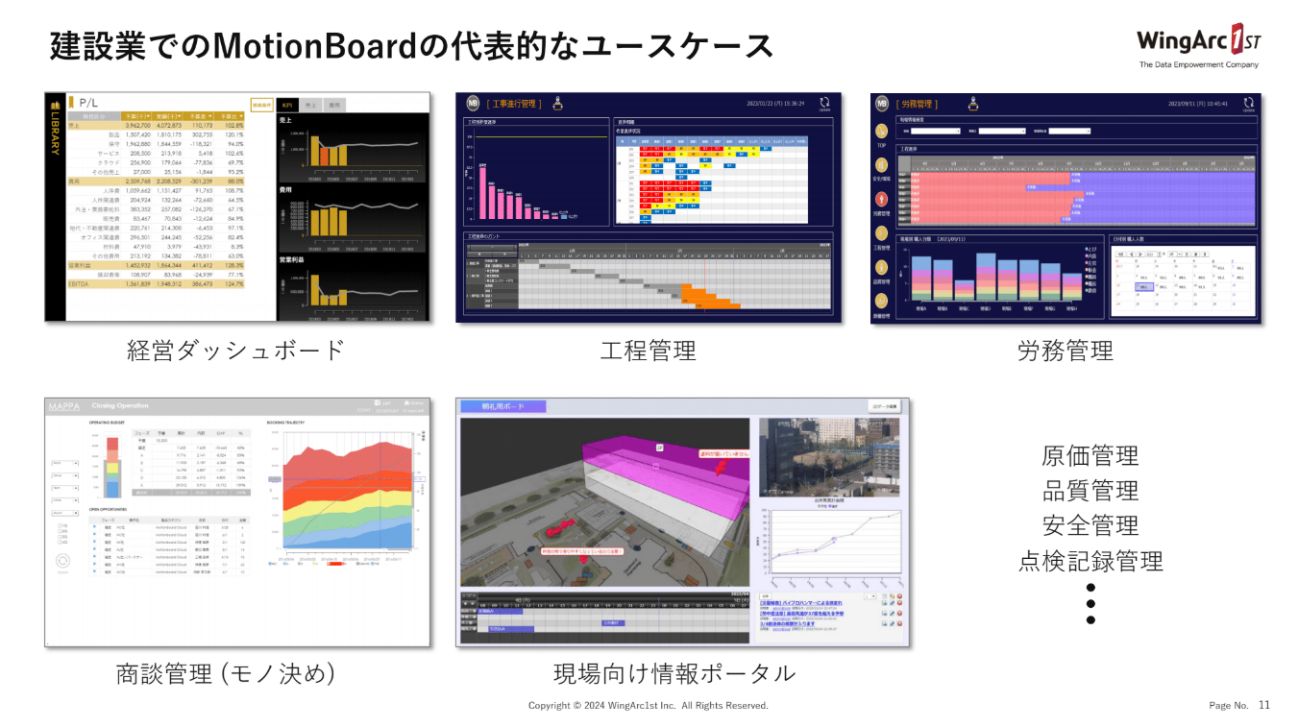

ユースケースとしては、下記のようなものが代表的だ。

MotionBoardの代表的なユースケース ※出所:小林投影資料より

ノンプログラミングでアプリを作成できるので、自社でデジタル化・効率化を図りやすい。紙やExcelでの資料作成をMotionBoardに置き換えれば、可視化・分析もしやすくなる。

加えて鮮度・解像度の高いデータと基幹システムのデータを連結すれば、より精度の高い意思決定ができるようになる。

他にも、以下の特徴がある。

● 約250種類のサービスと連携できる

● バラバラにあるデータを統合・可視化できる

● 工事進捗などデータをリアルタイムで入力できる

● 任意のフォーマットに合わせて帳票出力できる

● 生成AIにより自然言語でデータモデリングできる(Dr.Sumと連携)

● 生成AIによるデータの分析(dejirenと連携)

次世代のMotionBoardでは、生成AIによる自然言語での分析や画像解析なども行える予定だ。現在はプレビューリリース段階だが、2025年後半に発売予定となっている。

「2024年問題への対応には、生産性と収益性どちらも向上させることが急務。そのためには各種データをつなげて活用することが重要で、MotionBoardなら現場のデジタル化・効率化をしつつ、現場から経営までデータを利活用できる」と締めくくった。

後編では、Denodo Technologies株式会社の篠田氏と株式会社竹中工務店の郷門氏が、「Denodo」と「MotionBoard」という2つのBIツールのユースケースを紹介。まだまだデータ活用が進んでいない建設業界で、データ活用を行う恩恵について具体的に解説いただいた。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!