目次

2023年、2024年度は、2021年頃から森永製菓で導入しているBIツール「MotionBoard」について理解し、活用できることを目的にセミナーを開催していました。今回はその内容を踏まえてさらにステップアップしており、ワークショップを通じて各現場の課題と現状を把握してギャップを理解したうえで、課題解決の手法を学び、デジタル技術を活用した具体的な行動につなげることを目的としています。

生産技術開発部生産DXグループの開発担当リーダーの杉山嘉教氏は開会の挨拶で「この2年間、ツールに対する理解を深めることで解決できた課題もあったが、十分にアプローチできないケースも経験してきました。皆さんが活発に議論してアイデアを出しあうことで、より幅広い現場で役立つ課題解決への考え方と実行する方法の理解につながります。」と述べました。

森永製菓株式会社生産本部 生産技術開発部 生産DXグループ 開発担当リーダー 杉山嘉教氏

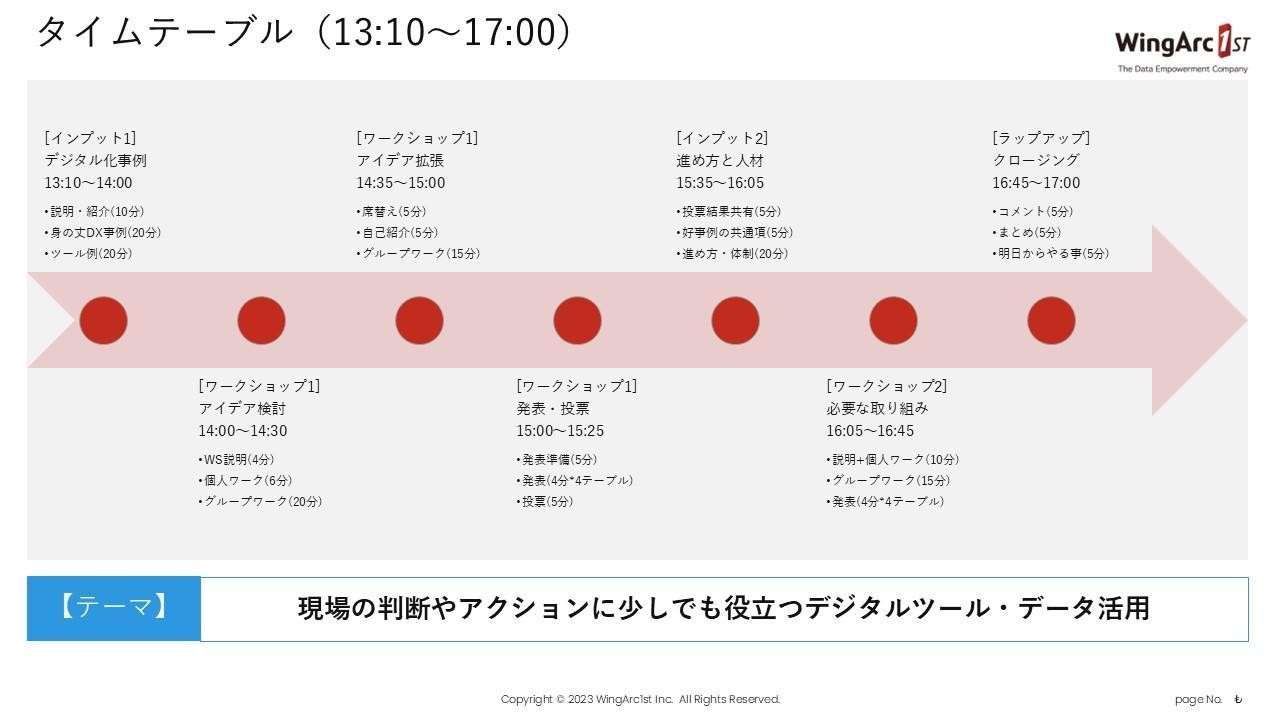

森永製菓の目的を達成するために、大川が掲げたワークショップのテーマは「現場の判断やアクションに少しでも役立つデジタルツール・データ活用」です。大まかな流れとしては現場視点で小さく始めて成功したデジタル化の事例を紹介したうえで、アイデアを検討・拡張して、具体的に実行するまでの2つのワークショップを実施しました。

ウイングアーク1st株式会社 データのじかん主筆 大川真史

今回のセミナーの構成は「インプットが2割、残り8割がワークショップ」でした。インプットは事例を中心としており、紹介された全10事例の事業者は、会社規模や業種はもちろん、導入したツール、抱えていた課題、その後の展開などは多種多様です。ただ、一貫しているのは「現場の小さな課題に対して、身の丈感のあるアプローチを少人数(基本的に一人)で実行し、改善に成功したこと」でした。さらに従業員のプラスの行動変容など、当初の課題とは異なる意味でありながら、より本質的な成果につながった例も少なくありませんでした。

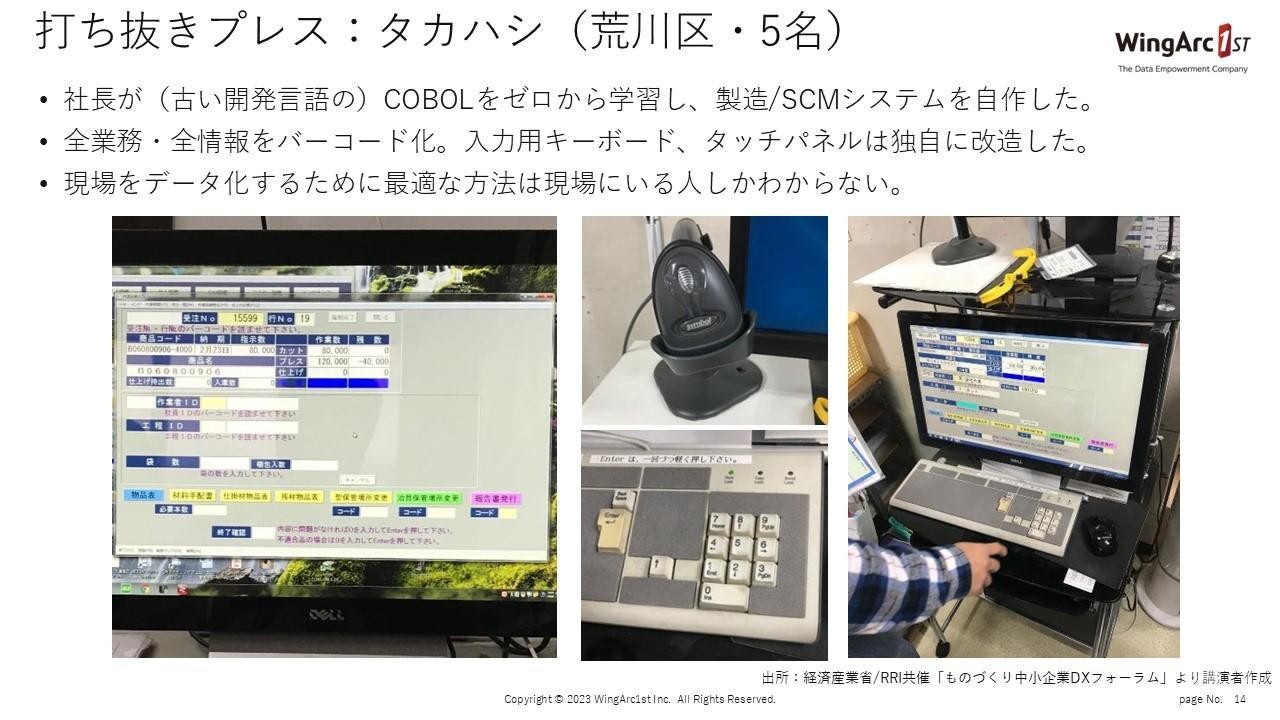

例えば、従業員数5名の株式会社タカハシ(東京都荒川区)は、高齢女性が中心のアナログな環境にも関わらずDX推進に成功。最終的に同社は現場で使用する資材や作業予定、進捗、実績などのすべての情報をバーコードで管理することで、現実と情報が一致する「現状管理」を可能にしました。その成功のポイントを確認してみましょう。

1.社長が独学でプログラミングを学んで構築したシステムを活用

2.PC操作に慣れていない高齢女性が迷わないよう使わないキーボードのキーを全て引き抜く

3.スマホ操作の方が慣れているスタッフ向けに「疑似的なタッチパネル」を自作

4.事業所の10箇所以上に2、3などの現場にとって「使いやすい」PCを配置

大川は事例を通じて伝えたい、今回のテーマ「現場の判断やアクションに少しでも役立つデジタルツール・データ活用」について共通すべき認識を以下のように述べました。

「いずれの事例もデジタル化に取り組むきっかけは現場で生じる身近な課題です。また、施策の中心人物は必ずしもITの知識や経験がある方というわけではなく、そのアプローチ方法もスマートではなく、ある意味『力技』なケースも少なくありません。現場の課題を解決するために最適な方法は現場にいる人しか分からないので、だからこそデジタル化は『現場がやる』ことがとても大切なのです」

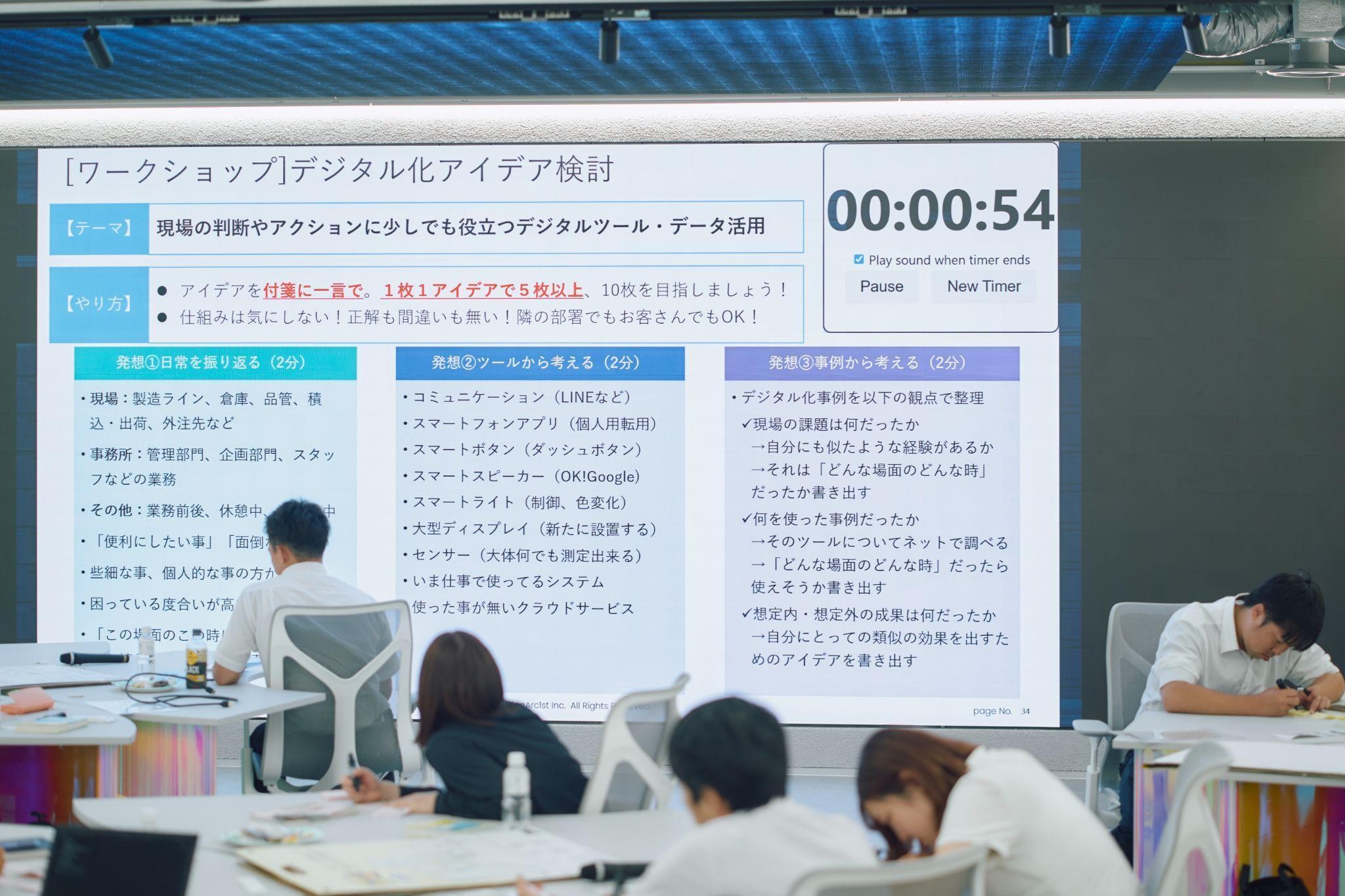

インプットの後のワークショップでは4~5人組の4グループに分かれ、各作業で組を入れ替えながら進めていきます。最初に取り組むのは「アイデア検討」です。まずは日常・ツール・事例の観点からアイデアを付箋に書き込み、貼り付けていきます。特に重要なのは、製造ラインや倉庫の現場や管理部門などの事務所など、日常業務に紐づく場所や人、シーンにおける個人的な「便利にしたいこと」や「面倒なこと」から発想することです。さらに「この場面のこの時にこんな風になってほしい」と具体的に書き出すのがベストです。「1人5枚」のノルマが意外と高く、ペンを片手に時間ギリギリまで考えている方も多かったです。

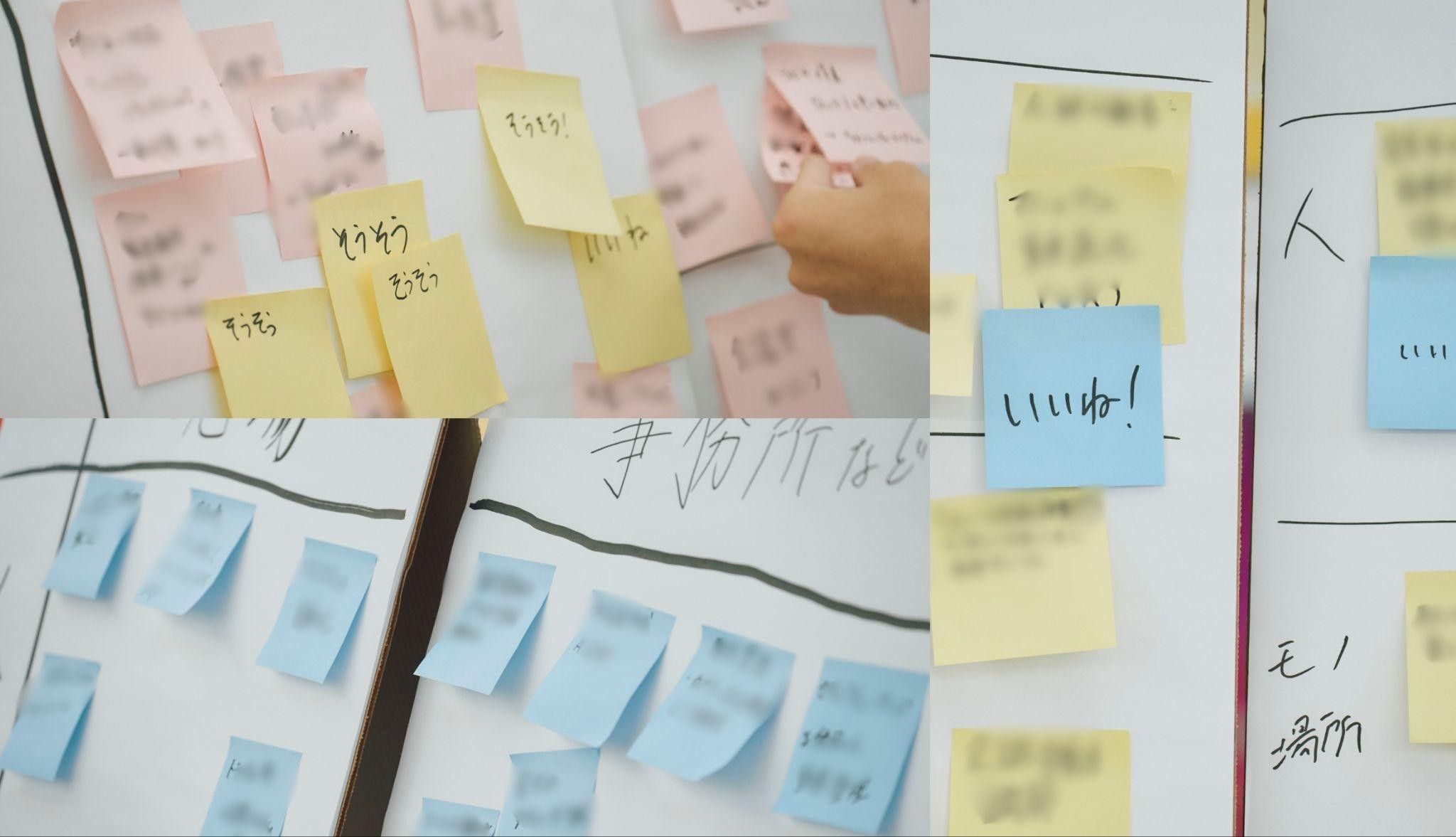

アイデアを出した人が同じ班の人に説明しながら付箋を貼った後は、「アイデア拡張」の工程です。付箋を貼ったボードはそのままで班だけ交代。A班がB班のボードを確認し、気になる付箋に「そうそう!」「いいね!」「なるほど!」といったリアクションをさらにポスト。追加で思いついたことがあれば付箋を重ねていきます。

そして最後は各ボードの付箋のなかで「全体で共有したい」と思ったアイデアを選び、それについて発表していきます。今回のワークショップで発表されたアイデアを紹介していきましょう。

「食品工場に入るときに必要な『粘着ローラーがけ』の自動化は、本当にできたら嬉しい!という意見で一致しました。一応、マニュアルは現場に置いてありますが、慣れていないと難しいですし、正直言って丁寧にする人と雑な人でムラもあります。自動化できれば、効率化はもちろんローラーがけの平準化にもつながるのでぜひ実現したいです」

「原材料の自動受入と自動投入はぜひ欲しいと思いました。私たちの方で追加した点としては、今までの調整内容をAIに学習・分析させることです。そうすれば精度が向上しますし、設備が故障時に作業指示モニターに調整すべき設備や必要な工具などを自動で指示できるようになれば、トラブル時の対応の迅速化も図れると思います」

「スキルや人と人の相性などのデータにもとづいた業務配置の実現に共感しました。また、現場内でのドアの開閉の完全自動化にも強く賛同しました。現在、工場内では自動化していない扉もあり、その場合は一旦荷物を置いて開け閉めしなければならないのがとても非効率だと、私たちのグループでは一致しました。さらに、セキュリティのカードをかざさなければ通れない扉も、自動で読み取れるようにしてハンズフリーで扉を開け閉めできるようになれば業務効率化に直結すると感じました」

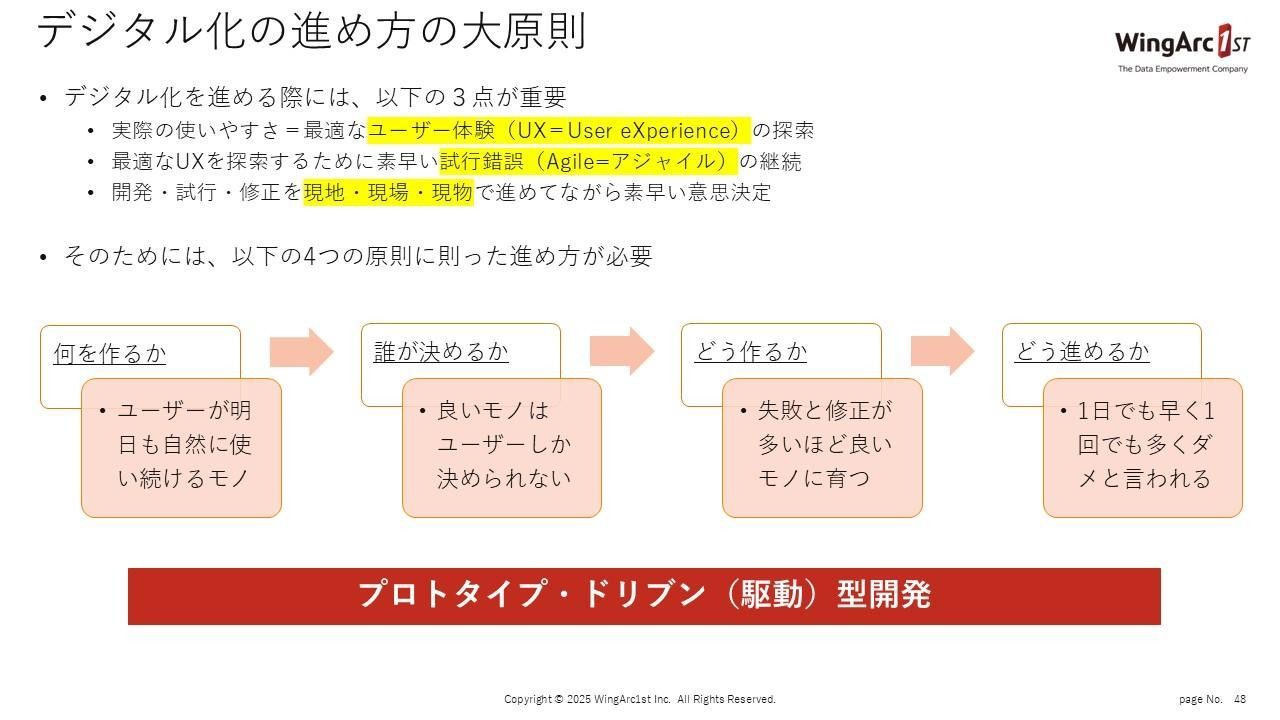

デジタル化を進めるうえでインプットすべきなのが、作成した試作の改善を繰り返して進める「プロトタイプ・ドリブン型開発」という考え方です。その実践に必要な3つのポイントと4つの原則は以下の通りです。

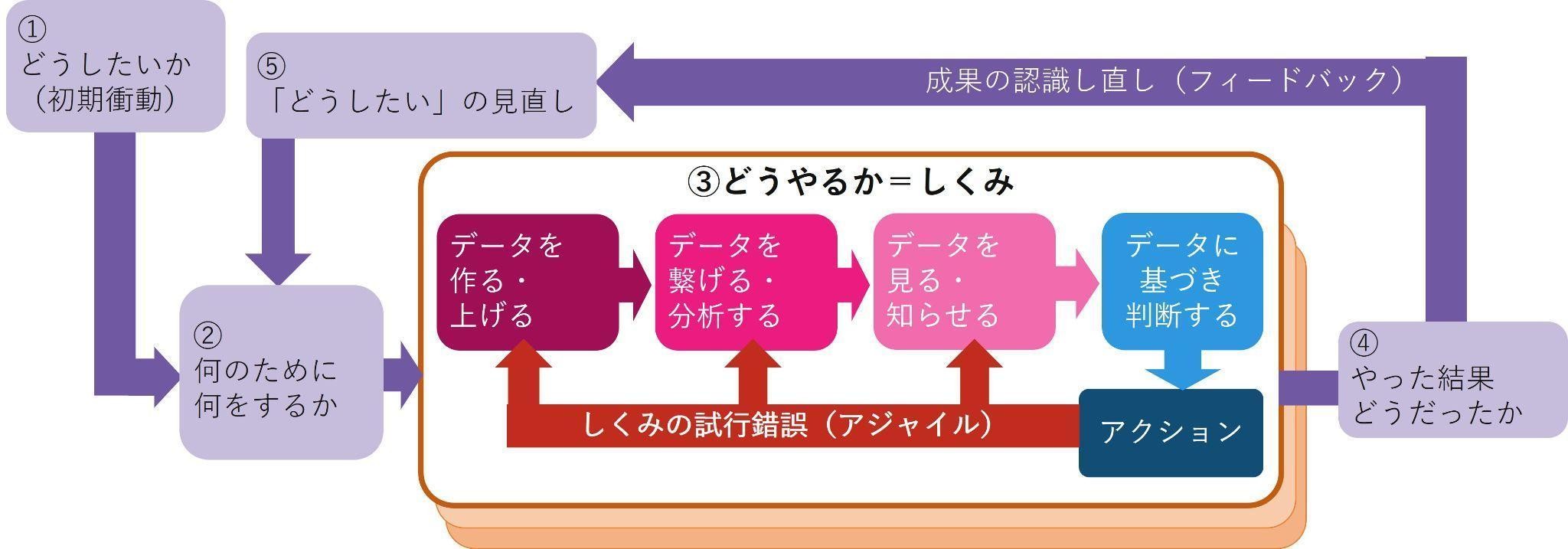

プロトタイプ・ドリブンに則ったデジタル化を進めるうえで、試行錯誤しなければならない「しくみ(手段)」です。デジタル化におけるしくみとは、①データを作る・上げる、②データをつなげる・分析する、③データを見る・知らせるの三段階があり、収集・分析したデータをもとに人間が判断し、具体的なアクションにつなげるのが大まかな流れになります。この①~③の工程およびアクションについて、試行錯誤を重ねることがデジタル化の大まかな概要となります。

プロトタイプを作成して手段を試行錯誤していくなかで重要なのが、フィードバック。フィードバックはその「しくみ」を直すだけで十分ではありません。そもそもの「成果の定義」をさかのぼって見直すことが重要です。具体的には、「初めにやりたかった事が出来たのか」の検証に加え、「思ってもいなかった想定外の効果」として何があったか成果の認識し直しが大切となります。大まかな全体像を以下で確認してみましょう。

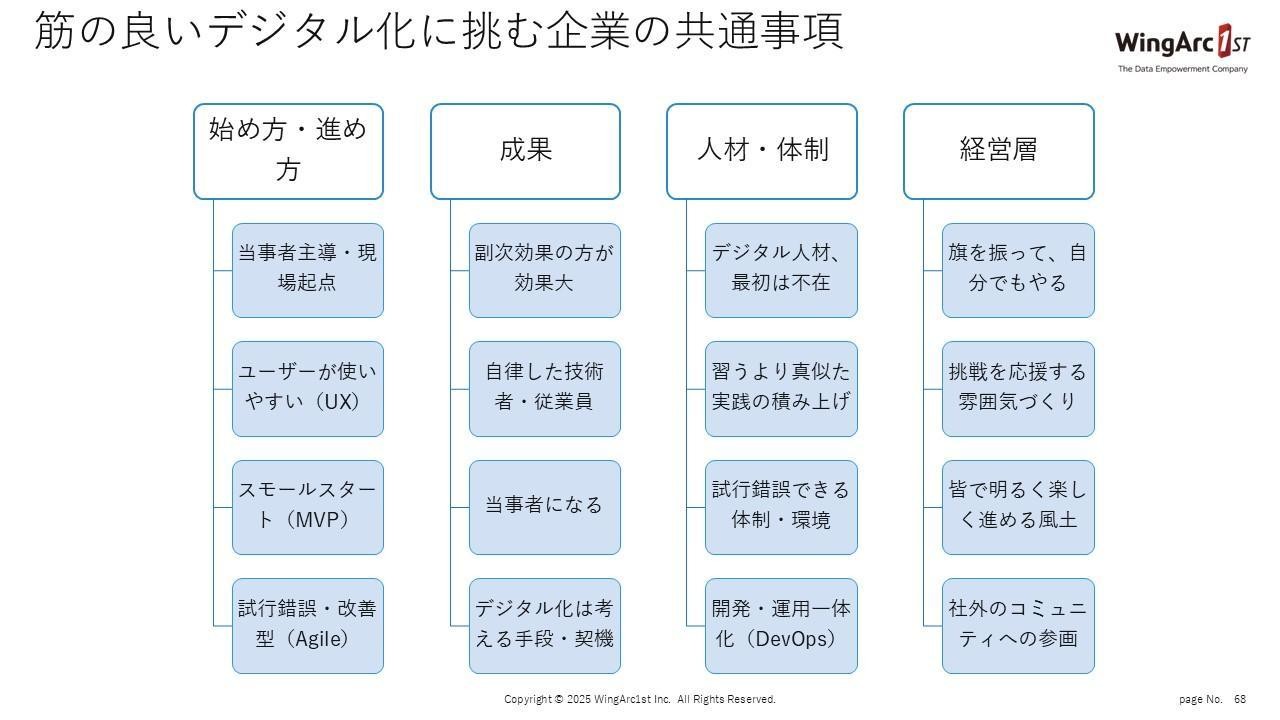

このようなプロトタイプ・ドリブンを実践してデジタル化に成功した企業から学ぶことも大切です。数多くの事例をリサーチしてきた大川が掲げる「筋の良いデジタル化に挑む企業の共通事項」も、ワークショップをするうえで欠かせない情報になるのでぜひインプットしてください。

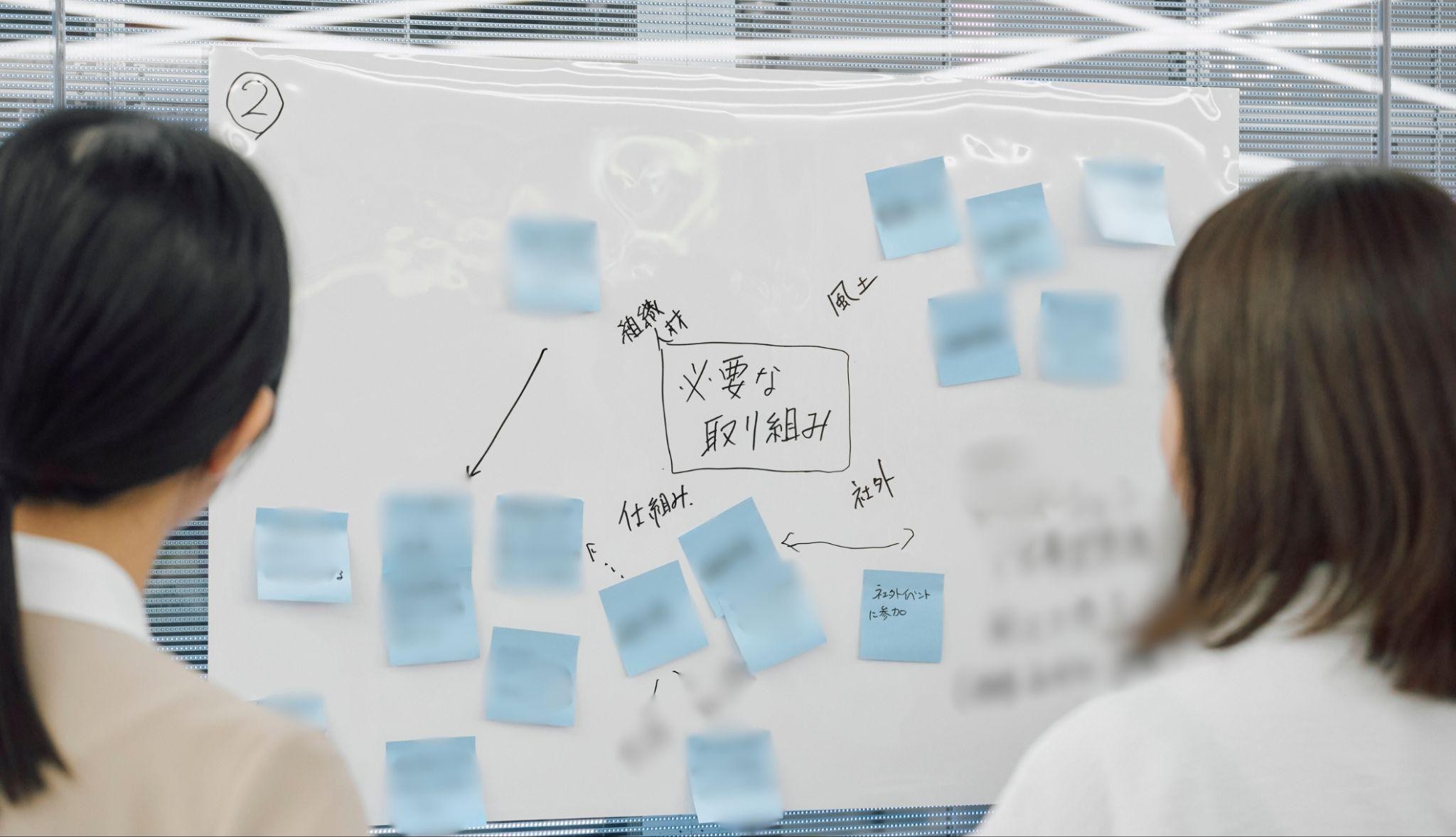

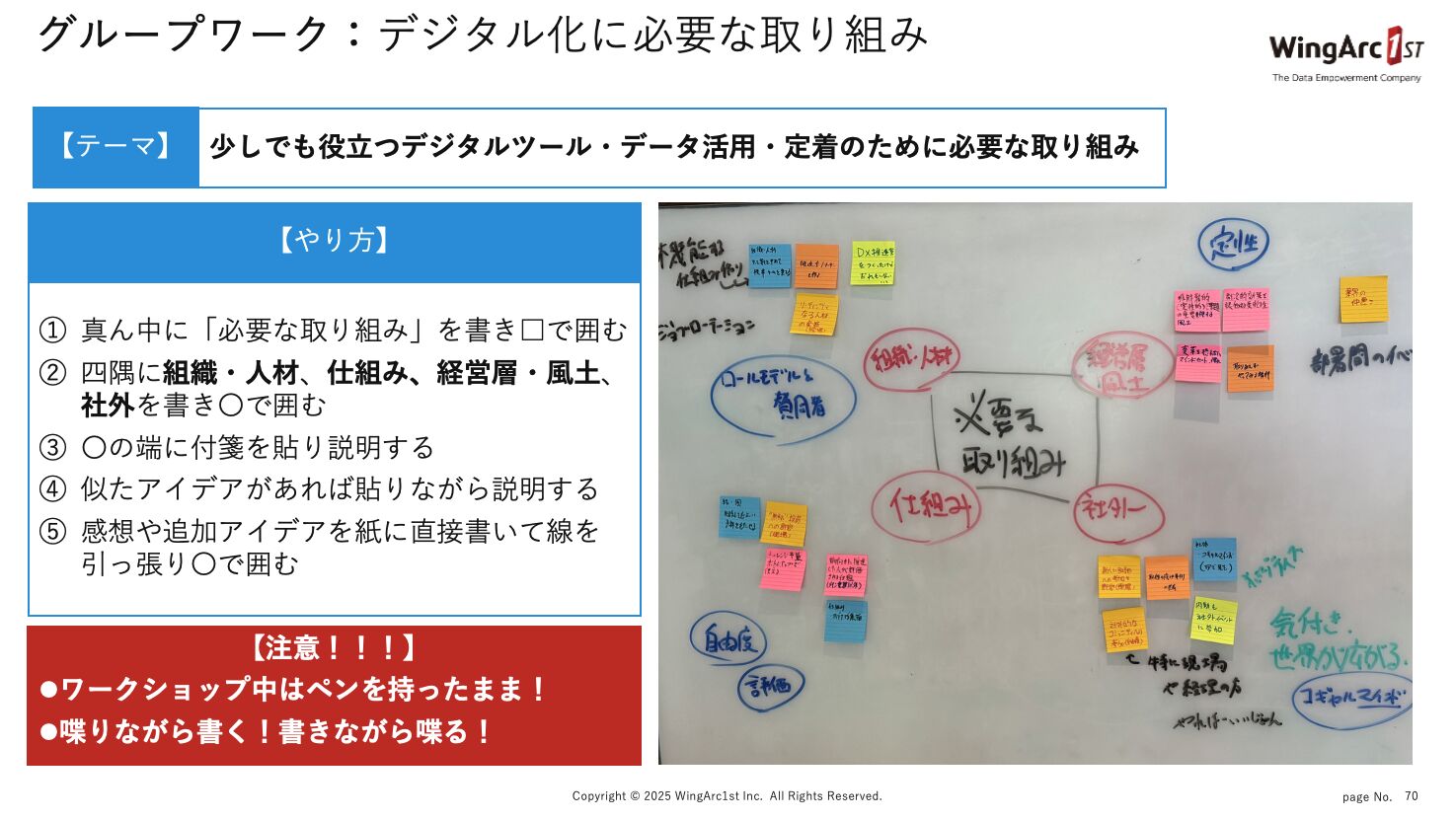

2つ目のワークショップでは、前述したプロトタイプ・ドリブンを実践するための取り組みを具体的に考えていきます。以下の図のように、組織・人材、仕組み、経営層・風土、社外の4つの要素について、デジタル化のために必要な取り組みを説明しながら付箋を貼り、似たアイデアがあればさらに追加していきます。そして感想や追加アイデアを紙に書き、線を引いて丸で囲みながら整理していく流れとなります。

2回目のグループワークで出た取り組みについては、特に風土づくりに着目した意見が多く飛び交っていました。最後の発表で参加者の方々がまとめた意見を確認してみましょう。

「デジタル=若手というアンコンシャス・バイアスをなくさなくてはならないと思います。そのためには、上長も含めてデジタル化をもっと身近に感じるような環境をつくる必要があるのではないでしょうか。そのように多くの人が『自分事化』できる環境が醸成できれば、現場目線・ユーザー目線のアイデアが闊達に出てきやすくなると、私たちは考えました。また、自分事化するなかで興味関心が増し、自主的に社外にも足が運ぶのではないかと思います」

そのほか、数十個にも及ぶ付箋を3グループの代表が集約して発表しました。多様な意見があるなかで、大きな傾向としては「環境」や「風土」をいかにして作るかに焦点を当てている意見が多かったです。具体的には「失敗を許容できる環境」や「工場間で情報を共有し、連携できるしくみづくり」などが挙げられます。また、そのような環境をつくるためには、課題を見つけて改善策を考えるという意識付け、協力体制の強化、すぐに失敗と決めつけないという風土が何よりも大切という意見をまとめたグループもありました。そのグループは、前述した風土を醸成できればチャレンジに対する「心理的安全性」が確保でき、デジタル化に積極的な人材の増加につながるとしています。

その後、発表内容への講評が行われた。

森永製菓が実施した「DX課題解決型ワークショップ」を通して、受講する前と比べて参加者のデジタル化に対する考え方とその先にある取り組み方まで理解度が上がったと感じられました。実際、同ワークショップのアンケートでは以下のような回答が寄せられています。

・今まで漠然としていた課題解決についての目的やアプローチ方法、またディスカッションを通し様々な人の意見を聞くことができとても有意義な時間でした

・DXの進め方に関して、これから導入されていく中で自分事化すべきとは思っていても何から手を付けたら良いのか分からなかったり、どんなことができるのかも理解できていなかったので大変勉強になりました

・個人ワーク、グループワーク、発表が繰り返される中で多くの人の考えが聞けて良かった。また、出すか迷った意見でも共感してもらえたり、連想して広がっていったりするのを体験できてよかった。

デジタル化への理解はもちろん、グループワークを通じて異なる部署の人たちと意見交換できたことに対して価値を感じている人も多かったです。今回のグループワークを通じて得た学びや人とのつながりを生かして、同社がどのようにDXやデジタル化に取り組んでいくのか要注目です。

(取材・TEXT:藤冨啓之 PHOTO:Inoue Syuhei 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。