ISENSE株式会社 代表取締役社長 岡田 章二 氏

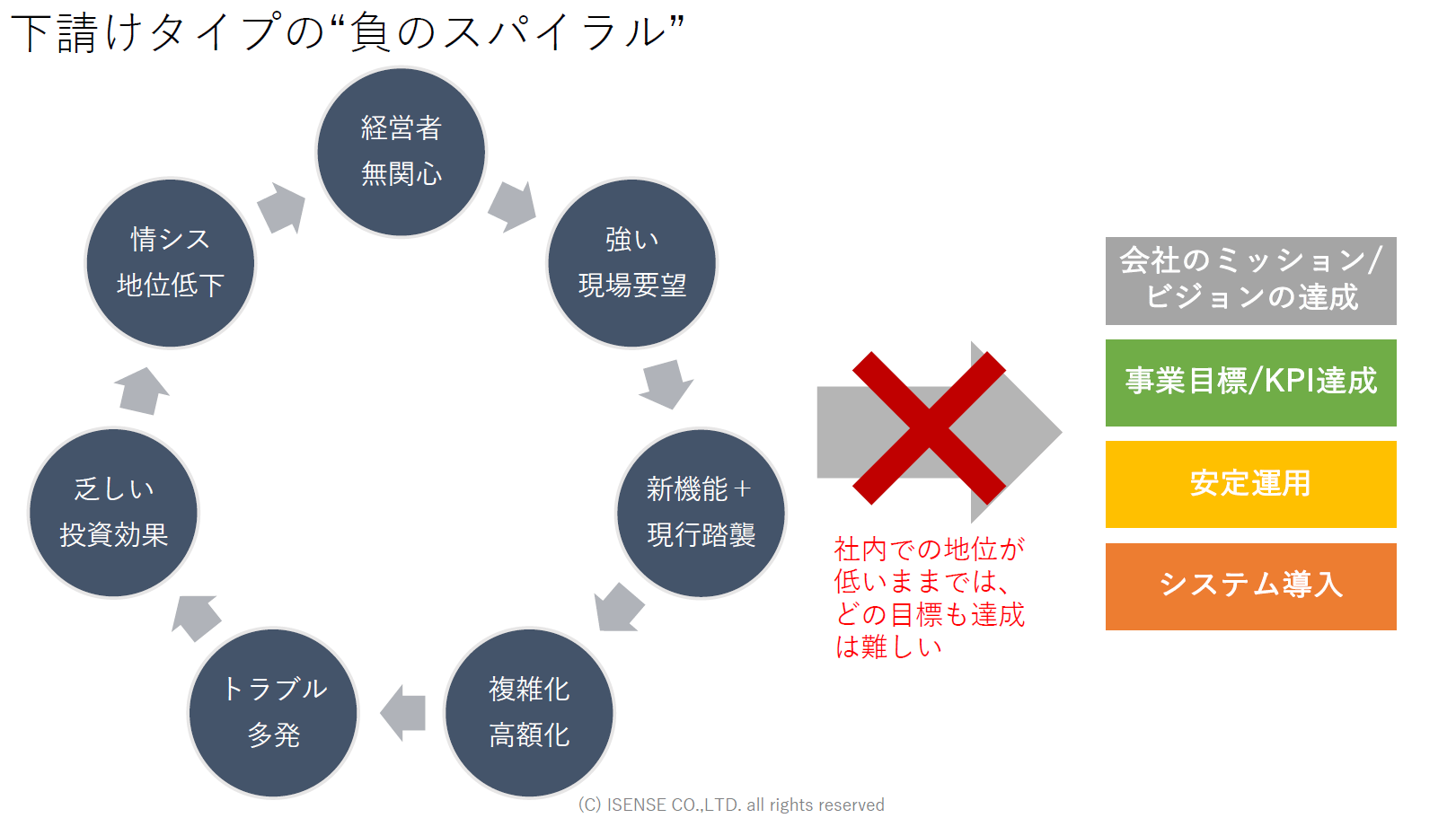

情シス部門を含む社内IT部門が業務部門の下請けになる構造は、下図のような負のスパイラルによって増強されている。このような状況を脱却し、現場に寄り添って改革をリードするような存在になるには、どのように改革を進めていけばいいのか。

情シス部門を含む社内IT部門を取り巻く「下請けの負スパイラル」(岡田氏資料より)

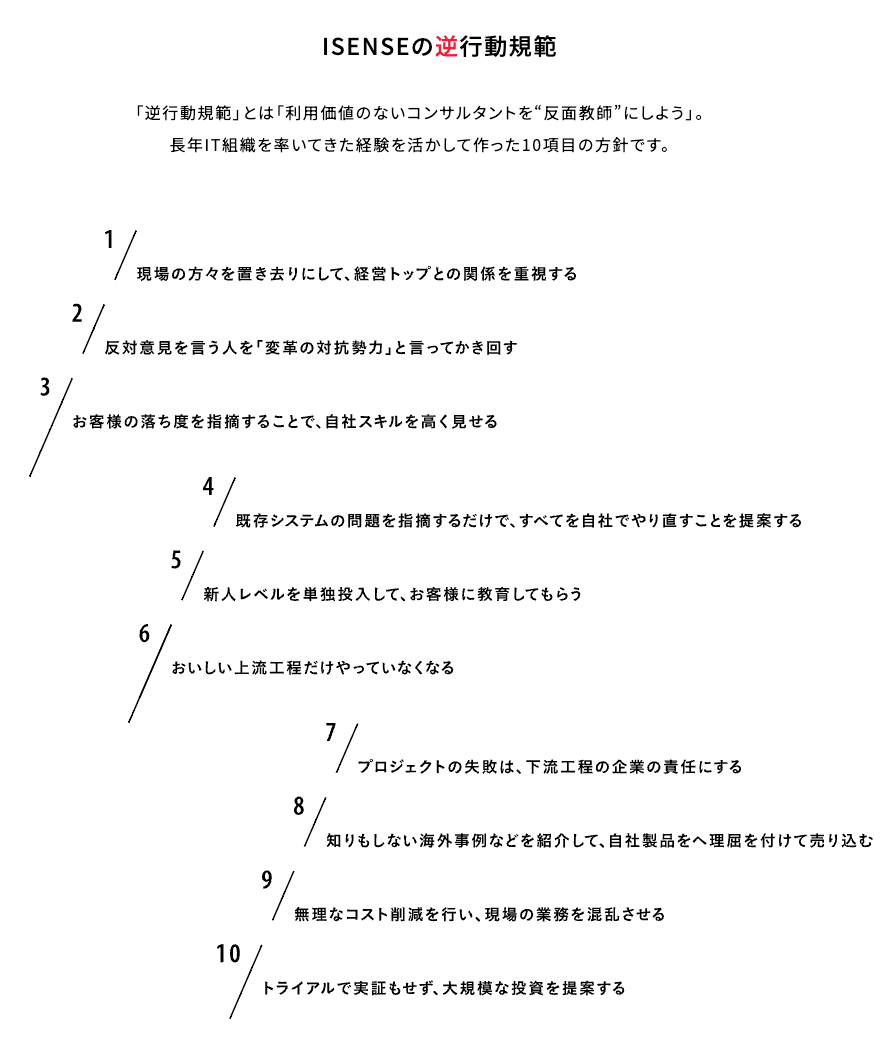

例えば、経営者がITの価値を認識していないような企業から相談があった場合、ISENSEはどのようなアプローチをしているのだろうか。そのヒントとなるのが、同社の「逆行動規範」と呼ぶ方針だ。最近では、企業理念や信条を表す「クレド」などを掲げる企業も増えているが、同社ではあえて「逆」行動規範を定めた。これには理由があるという。

「逆行動規範はある意味、現状のコンサルタントやSIerの反面教師でもあります。私がこれまで出会ってきたことに対して、『これはやるべきではない』と感じたことをまとめました。やらないと決めることが大切なのです」

ISENSEの逆行動規範(ISENSE株式会社HPより)

逆行動規範の中には、「お客さまの落ち度を指摘することで、自社スキルを高く見せる」といった項目もある。コンサルタントやSIerの中には、耳が痛いと感じる向きもありそうだ。

日本のITプロジェクトが成功する確率は2割~3割とも言われ、とても高いとはいえない。それはなぜか。

岡田氏によれば、顧客企業は安い方がいいため、安価な見積もりを出したベンダーを選ぶ。そこに機能を追加しようとするため、コストが膨れスケジュールも延びる。システムはますます複雑になり、トラブルも起こる。この構造をつくっているのは、ベンダーではなく顧客企業そのものだと指摘する。

「残念ながら、多くの企業はそれを回避するためのケイパビリティ(能力)を持ち合わせていません。そこをISENSEがお手伝いしています。私たちはシステム開発はやりません。請負のサポートもやりません。お客さまができるようになったら、私たちは去っていくと決めて実行しているのです」

ISENSEの「逆行動規範」をもとにした企業への寄り添い方は、決して顧客企業のプロセスとトレードオフ(二律背反)の関係になるのではないということだろう。具体的に、ISENSEが取り組んだプロジェクトも紹介してもらった。

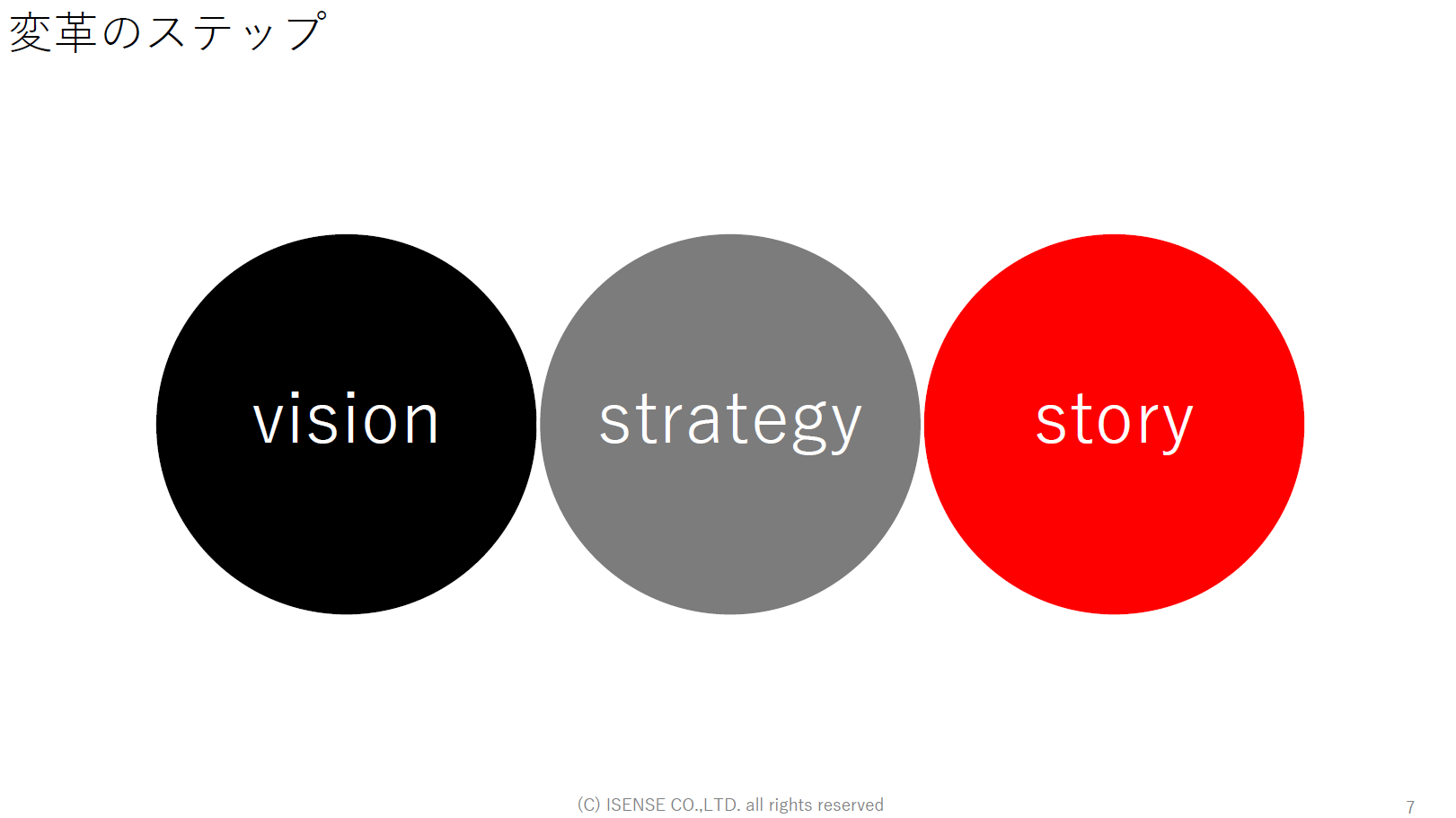

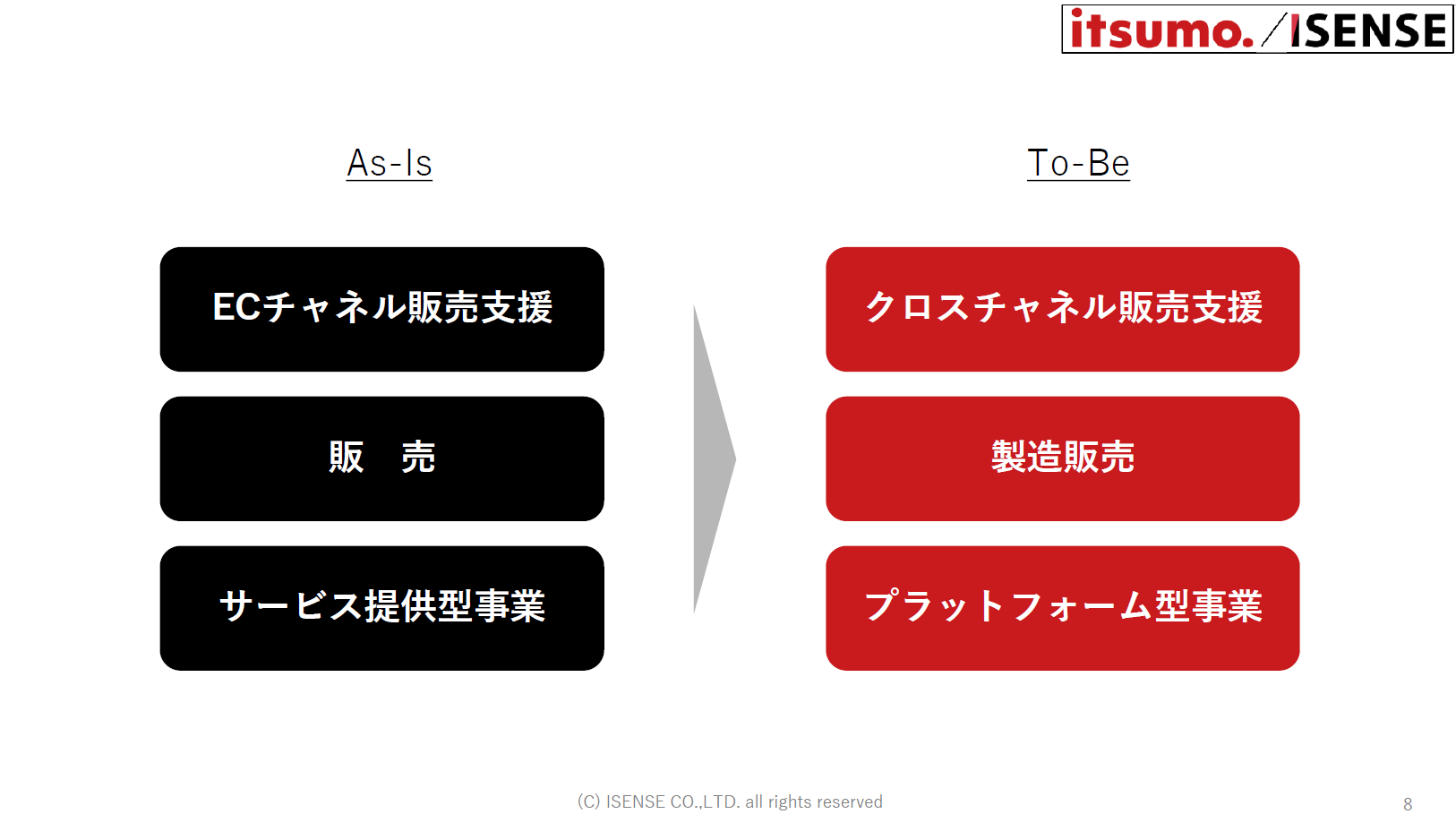

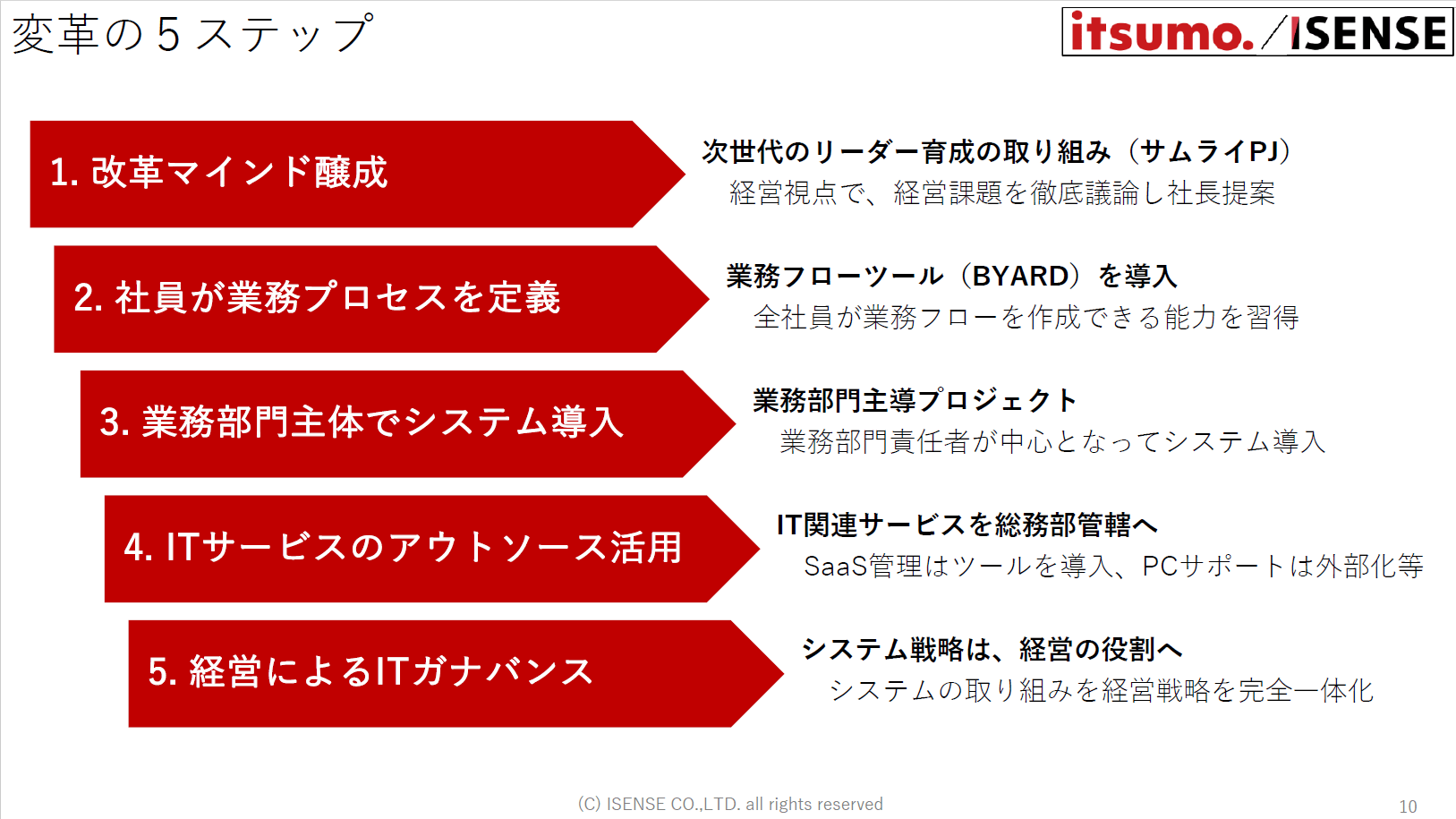

「ECコンサルティングなどを行っている株式会社いつも(以下、itsumo.)で私は、社外取締役も務めています。同社の変革のステップとして、『ビジョン』『ストラテジー』『ストーリー』で考えました。具体的には、『As-Is(現状)』の『ECチャネル販売支援』『販売』『サービス提供型事業』から、『To-Be(目指す姿)』として、『クロスチャネル販売支援』『製造販売』『プラットフォーム型事業』を掲げました。『クロスチャネル販売支援』は、ECサイト以外にライブコマースなどを加える。『製造販売』は仕入れて売るだけでなく、製造も行う。『プラットフォーム型事業』は特定のサービスを個々のお客さまに販売するのではなくプラットフォーム化し、より多くのお客さまに安価に使っていただくといったことです。そのために何をすべきかというのが『ストラテジー』です。例えば、標準化されてない個別業務を、顧客中心にサービスを再設計したり、全社(製造~販売)視点で、新たな業務プロセスとKPIを定義したりするといったことが必要です」

itsumo.への支援で描いた変革のステップ(岡田氏資料より)

具体的な取り組み内容(岡田氏資料より)

業務プロセスとKPIができた後に、それを支えるシステムが初めて必要になる。さらにそこで重要なのが人材だという。

「一人一人が経営の視座でKPIを持ち、意思決定を日常化していくことが大切です。そのためにはまず改革マインドが必要になり、そのためのリーダー教育も行う必要があるでしょう」

同社では、机上で教えるだけでなく、ディスカッションなどを通じて視座を高めるようにしているという。そこで、意欲の高い従業員が中心になって、業務フローを自分たちで定義できるようになる。興味深いのは、そのことにより、情シス部門の役割が変わっていくことだ。

変革の5ステップ(岡田氏資料より)

「私たちのサポートにより、業務部門だけでシステムの導入までできるようになります。そのため、itsumo.では情シス部門を縮小することになりました」

情シス部門は、下請け的にITサービスを提供するのではなく、全社のガバナンス構築など、コア業務にシフトすることが可能になったという。まさに、ITシステム改革を経営と一体となって推進する役割に変わったのである。

「業務部門が業務フローを自分たちで描けるようになり、当事者意識も高まりました。役員会で発表した業務部門の責任者があまりにもITに詳しいので、社外取締役がシステムのプロと勘違いしたほどです。それほど大きな変化が起きています」

最近では、生成AIなどのツールが企業の現場に急速に普及しつつある。企業によっては情シス部門を飛び越えて業務部門がそれらのツールを導入している例もある。情シス部門の在り方はどうあるべきか。

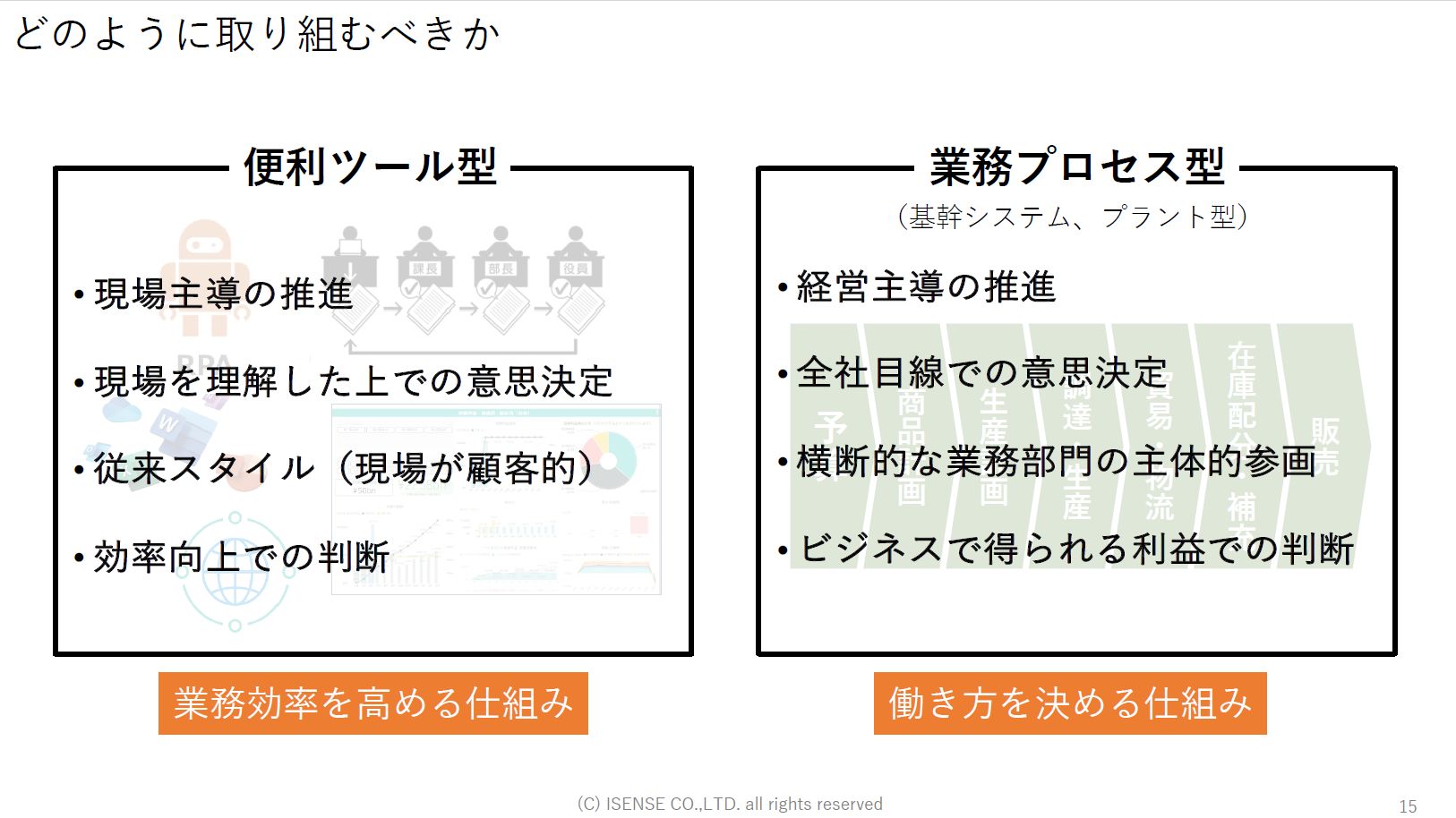

「現場の人たちが中心になって自分の仕事をつくっていくのはとてもいいことだと思います。ただし、シャドーITや野良SaaSなど、情シス部門が認識していないサービスを利用することによる問題もあります。これまでは導入からコスト管理、運用までの一切を情シス部門が行っていました。しかし、時代の変化に伴い、情シス部門の役割が変化しなければならないタイミングにきているのです。

経営もどのように、システムに関与してして行くのか考えなければなりません。

システムは大きく『便利ツール型』と『業務プロセス型』に分けることができます。基幹システムなどの『業務プロセス型』のシステムは会社の構造そのものをアップデートするので経営が主導すべきですが、業務効率を高めるための『便利ツール型』のシステムは現場が主導してやっていいと思います」

システムは「便利ツール型」と「業務プロセス型」に明確に分けて考える(岡田氏資料より)

便利ツール型のシステムは「改善」、業務プロセス型のシステムは「改革」ということもできるだろう。業務プロセス型のシステムは大きな意思決定が必要だが、便利ツール型のシステムはアジャイルにPDCAを回していけばいいと岡田氏は説く。コアな領域とノンコアの領域を分け、ノンコアの領域であれば、柔軟な運用ができそうだ。

インタビューの結びに当たって、岡田氏はCIO・情シス部門の悩めるリーダーへ次のようにエールを送ってくれた。

「多くのリーダーが課題に直面していると思います。ただし今、直面しているものはおそらく全て意味があるのだと思います。といっても、意味がある状態にするかどうかは本人次第です。自分で出会いを求めたり、新しいことにチャレンジしたりすることが将来につながります。私も時に苦しみながらやってきたことが今のストーリーとしてつながっています。一歩を踏み出すのが難しい人もいるかと思いますが、踏み出せば応援してくれる人が意外と周りにいるものです。そこで頑張ったら、失敗しても成功しても、将来必ず役に立ちます」

岡田氏はさらに、システムに携わる仕事のメリットについても、こうつけ加える。

「システムに携わる情シス部門をはじめとしたIT部門の人間は、社内でも特殊な立場であり、どこの部署にも首を突っ込むことができます。現場は多くの人が困っているため、行けば歓迎されるし、感謝されるはずです。こんな楽しい部署はありません。現場の人と仲良くなれば何でも相談してくれるようになり、それがまた次の縁へとつながりになり、自分の仕事の成果にもなっていきます。会社を横断して、データでつなげて絵が描けるなんて素晴らしいことです。それができる部署なのです。少し目線を変えたり、スイッチを変えたりしてぜひ行動してください。もう1つアドバイスするとしたら、例えばサプライチェーンを学ぶことで現場と共通言語で話せます。テクノロジーに加えて業務に関する専門性を持つことが重要です。その観点でいうと、CIOは、情シス部門やIT部門のボスであっては絶対にだめです。全社の情報活用や業務の仕方のボスにならなければなりません。ぜひ前向きに取り組んで、業務部門が要求し、情シス部門が開発するという時代を終わらせてほしいと思います」

「業務部門が要求し、情シス部門が開発するという時代が終われば、日本企業が高い生産性を取り戻し、所得を上げ、豊かな生活を送れるようになります」と岡田氏は主張する(岡田氏資料より)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。