新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、ものづくりの現場は足元でどう変化しており、将来的には場所、時間、組織にとらわれないものへと変わっていくのだろうか。

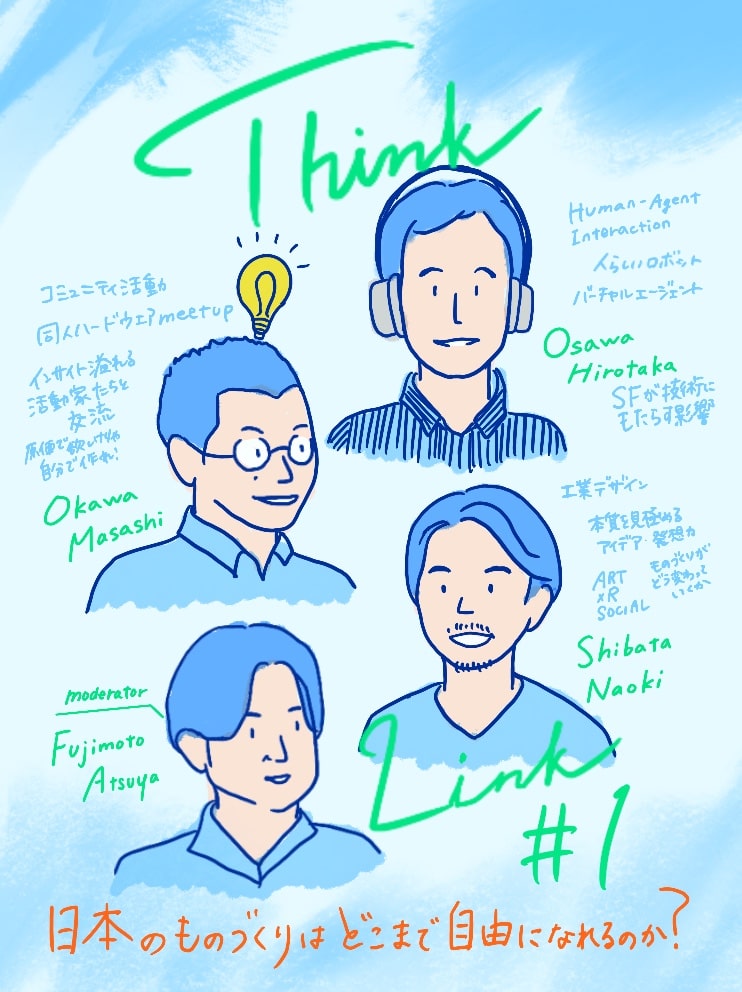

三菱総合研究所の共創コミュニティ「ThinkLink」における対談企画「多様性の尊重とつながりの確保」にて、筑波大学/日本SF 作家クラブ 大澤 博隆 氏、ウィングアーク1st 大川 真史 氏、三菱重工業 柴田 尚希 氏、三菱総合研究所 藤本 敦也 氏がものづくりの未来を語ります。

藤本 新型コロナをきっかけに、事務職や企画職、プログラマーなどを中心に時間や場所に縛られない働き方が加速していますが、もともと密でなかったものづくりの働き方への影響は限定的だとは考えています。しかし新型コロナ前から出てきていた、ものづくりの変化は顕著になってきていると思います。たとえば、「ものづくりの民主化」というキーワードはすでに議論されているところ。大川さんが注目している同人ハードウェア、すなわち企業主導ではなく個人主導のものづくりは、よい例かと思います。ものづくりの民主化はどこまで進むのか? 大川さん、いかがでしょうか。

大川 ものづくりに発注者と受注者がいるとき、発注者は何らかの理由で「自分で作れない」から発注しているわけです。ところが近年、デジタル化の進展により手軽に使える機材や設備が登場し、個人が「自分で作れる」範囲が広がりました。これがものづくりの民主化です。僕が関わる「同人ハードウェアミートアップ」というコミュニティの人たちは、半数以上は3Dプリンタを、2割がCNC旋盤機を、1割がレーザー加工機を持っています。彼らがいわゆる「個人製造業(以下メイカー)」です。板材さえあれば色々なものが作れてしまうし、電子部品・電子機器を量産したければ中国の深センあたりに直接依頼してしまう。こうなると既存の製造業はどうなるのか、日本のものづくりに何が残るのかと、悩ましくもあります。

大澤 まるでSFの世界ですね。メイカーといえば、クリス・アンダーソン(元WIRED編集長)が同名の書籍で提唱した概念として知られています。そのなかで彼はコリイ・ドクトロウのSF小説『メイカーズ』を引用して、「『ゼネラル・エレクトリック』『ゼネラル・ミルズ』『ゼネラル・モーターズ』といった社名の企業はもう終わっている」という一文を紹介しました。これはまさに民主化の話です。私はフィクションのなかでAIやロボットなどの先端技術がどう描かれてきたかを研究するプロジェクトを進めているのですが、メイカーというイノベーションはSF小説が先行した好例だと見ています。

柴田 プロに委ねるものと民主化するもの、この2つを仕切ることはできそうです。例えば、溶鉱炉のような特別な機材、特別な場所を必要とするものづくりはプロとして残り、ハンズオンのサイズのものづくりは民主化していく。あるいは、発電所や車といったフェイタルな(人の命に関わる)ものはプロフェッショナル化し、そうでないものは民主化するのではないかと。個人的には、「自分がつくった車に乗りたいか」という話が分水嶺になると思っています。誰でもメイカーになれる時代とはいえ、その自分がつくったものをどこまで信用できるのか。いやだな、心配だなと思うものはプロに任せるのではないでしょうか。

大澤 両極化する傾向は確かにあると思います。信頼性が重視されるものは大企業が提供する一方で、例えば、コミュニティごとに異なる使い方にあわせてカスタマイズするところでは、ユーザーが介入する余地が増えてくるだろうと。また今回のコロナ騒動で少し考えたのは、安全性の観点ですね。閉じたコミュニティごとにカスタマイズする利点はより強くなっていくかもしれません。

藤本 テレビ番組を個人が作るのは難しくても、YouTubeに上げる動画なら簡単に作れてしまう。ものづくりも、そんな世界になったということですね。

大川 両極化という意味では、「巨人の肩に乗る」動きも進んでいます。クラウドの業界でいうと、アマゾンのAWSやマイクロソフトのAzureが巨人です。ほかのプレイヤーは巨人になるのは諦めて「AWSやGCPを利用する」方法を学び始めている。メイカー界隈も同じです。半導体は全部深センから買ってきていますし、自分が巨人になろうとは考えていません。都内にある中小の製造業の中には巨人の肩にうまく乗る方向にシフトする企業も出てきています。

藤本 1つ気になるのは「品質保証」です。作り手が民主化したとき、誰が品質保証を行うことになるのでしょう?

柴田 そこは大手メーカーの強みになるのかもしれない。品質保証も1つの高度な技術分野であり、大手メーカーはそれを「秘伝の秘」として社内に蓄積しています。逆にスタートアップはというと、パッション先行でものづくりをしていますから、いざローンチする段階になって初めて「品質保証ってどうするの」「工場をどう設計するの」という話になることが多いんです。実際、私がスタートアップと話をすると、品質保証の面で大手メーカーにサポートしてほしいというニーズを感じます。

大川 同人ハードウェアミートアップの人たちも、とにかく知りたがっているのは品質保証です。そのノウハウは従来の製造業の人にあります。メイカーは彼らを神のように崇めていますよ。

藤本 ものづくりの「やりがい」はどう変わっていくのでしょう? 製品そのものが高度に知能化し、機材も知能化していくトレンドがあるなか、人と機械の協働のあり方も問われてきそうです。

柴田 皆がメイカーになるのなら、やりがいは自動的に生じると思っています。作る行為自体がレジャーであり、あらためてやりがいを議論する必要もない。にも関わらずやりがいを議論するのは、メイカー以外のところに、やりがいを失いがちな製造現場があるからでしょう。機械のように心を殺さないといけない現場や、他人とのつながりを感じられない現場。そこにやりがいをもたせるとしたら「誰かの役に立っている」感覚や、チームで働いている感覚が必要になってくる。

大川 中国・華南の量産工場では、比較的単調な業務なのに皆モチベーション高く働いています。彼らが自慢げにいうのは「この製品が何百万人ものアフリカの人たちの暮らしを良くしている」。また別の工場では日本人ユーザーが投稿したツイートをラインの横に張り出しています。ユーザーの存在を感じさせる工夫も、チームビルディングの工夫も、中国の経営者は日本の経営者よりもはるかに真剣に取り組んでいるように思える。

藤本 例えばそこに、大澤先生が研究するロボットが介入する可能性、ロボットとチームを組むことで人間がやりがいを得ていく可能性などはありませんか。

大澤 はい。「ヒューマンエージェントインタラクション」の研究はその問題を扱っています。よく「人間をロボットで置き換える」議論がありますが、それは技術的に無理ですし、実は需要もありません。むしろ人間よりも愚かなロボットを人間が働く場づくりのために入れることで人間どうしの仲がサポートされるのでは、という発想を転換させた研究も行われています。分かりやすい例が、豊橋技科大の岡田美智男先生たちによる「弱いロボット」ですね。自分でゴミを拾えないゴミ箱ロボットが移動しているのを見ると、子どもたちはゴミを拾ってあげたくなる。人間よりも弱いロボットを助けようとして仲間意識みたいなものが生まれるというんです。そんなロボットがものづくりの現場で必要とされるようにもなるかもしれません。

柴田 あらためて皆さんにうかがってみたいのは、このままものづくりが民主化し、ものづくりが自由になった先の世界のことです。

大川 メイカーの人たちは半分その世界にいます。彼らのなかには、ビジネスにしようとも、承認欲求を満たそうとも思わず、純粋にものをつくりたい人がいる。ジグゾーパズルを組み立てるのと似ているかもしれないですね。ただただ、自分が思ったものを思った通りにつくりたい人たちです。面白いもので、そういう人たちほど製造業では働いていません。一度は新卒で就職してもすぐやめてしまうんです。「エクセルを触るために入ったんじゃない」といって(笑)。彼らのものづくりと既存のものづくりはまったく異質です。また世界のメイカーを見ている人からすると、日本にそういう人が多いらしいんです。

大澤 私もメイカーの人たちを見ていると同じことを感じます。最近ではバーチャルリアリティのコミュニティの人たちに多い。こんなすごい才能がどこで生まれるんだろう?と驚かされる一方で、会ってみると、彼らが社会で活躍していない理由もよくわかります。普通の会社からはみ出るタイプの方が多いですから。彼らを製造業がすくい上げられないのは、非常にもったいないこと。そこを解決できる技術を設計していきたいと思うのですが。

柴田 ものづくりに限った話ではないかもしれませんね。何か、個人が好きで打ち込んでいることが、そのまま産業としても成立するような仕組みをつくれたら、より強い社会が生まれるのではないか。これまで日本はずっと集中型のエコシステムを志向してきましたが、その逆、分散型のエコシステムに舵を切っても面白いのではないか。そんな確信を持ちました。

藤本 「純粋にものづくりをしたいから、製造業に入らない人がいる」という大川さんのお話は印象的です。ここはお金を稼ぐところ、ここは自分が好きなことをやるところというふうに、ひとが自由に、複層的にコミュニティに関わりながら自己実現を目指していく未来を予感させます。今、われわれは「M50研究」として50年後に目指すべき未来社会を提言する研究を進めているのですが。そのなかでも複線的な生き方ややりがいは大きなテーマです。引き続き、みなさんと議論させていただければと思っています。今日は本当にありがとうございました。

(写真左上)筑波大学/日本SF 作家クラブ 大澤 博隆 氏

(写真右上)ウィングアーク1st 大川 真史 氏

(写真左下)三菱重工業 技術戦略推進室 柴田 尚希 氏

(写真右下)三菱総合研究所 藤本 敦也 氏

本記事は、三菱総合研究所が研究・提言する「人と社会のWell-being」を起点に、問いを掲げ、仮説を導く共創コミュニティ「ThinkLink」に掲載された「日本のものづくりはどこまで自由になれるのか?」を許可を得て掲載しています。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。