令和2年度の男性の育児休業取得者の割合は、12.65%となり、前回調査の令和元年度 7.48%より5.17ポイントと大幅に上昇した。(令和2年度雇用均等基本調査|厚生労働省)

制度としては存在するもののなかなか使いづらいものの一つが男性の育休です。

最近では、育休を取った男性社員が企業側から不当に転勤や配置転換を言い渡される「パタニティ(父性)・ハラスメント(パタハラ)」に関するSNS上での告発も頻発。

そうした現状を前に、最近では、男性の育休の義務化の声も広がっています。一方で、先日ユニセフが発表した「先進国における家族にやさしい政策ランキング」で男性が6ヶ月以上育休を取得できる唯一の国として日本の名前が挙げられました。

充実した制度と非対称的に「男性は育休が取りにくい」という認識はなかなか変化しないのは何故なのでしょうか?

そこで、今回は、男性の育休に関する様々なデータで観察することで男性の育休のイマと今後に向けた課題について考えていきます!

まず、日本の育児休業制度がどのようなものなのか、解説していきます。

日本では、法律上の親子関係があるまたは、それに準ずる関係にある場合、子どもが1歳になるまでの1年間、育児休業を取得できます。その期間、会社員で社会保険に加入している場合は、育児休業給付金が支給されます。金額は、休業6ヶ月までは賃金月額の67%が、以降は50%が支払われます。また、この時の賃金月額の上限は44万9700円となり、育児給付金の上限は30万1299円(6ヶ月以降は22万4850円)となります。

2010年には、「パパ・ママ育休プラス」という制度が生まれ、以下の条件を満たした場合、育休期間を最大2ヶ月(子供が1歳2ヶ月になるまで)引き延ばすことができます。

① 子どもが1歳になるまでに配偶者が育児休業を取得していること

② 本人の育児休業開始予定日が、子どもが1歳になる誕生日以前であること

③ 本人の育児休業開始予定日は、配偶者の育児休業の初日以降であること

また、子ども一人当たりの育児休業は原則一回ですが、以下の条件を満たして父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度、育児休業が取得できる「パパ休暇」という制度もあります。

① 子どもの出生後8週間以内に育児休業を取得していること

② 子どもの出生後8週間以内に育児休業が終了していること

さらに、子どもが認可保育園に入所できなかった場合や、子どもを養育する予定だった人が病気や怪我など様々な理由で養育できなくなってしまった場合は、半年ごと、最大2年まで育児休業期間を延長できます。

では、他国と日本の育児休暇制度を比較してみましょう。

ユニセフが先進国31カ国に調査を行った「先進国における家族にやさしい政策ランキング」によると、最大限の育児給付金が給付される父親の育児休業期間は、日本が30週間でトップでした。

さらに、育児給付金を受給できる父親の育児休業期間についても、日本は最大1年(52週間)と韓国に次いで二番目に長くなっています。

ちなみに、「国際比較から見る日本の育児休業制度の特徴と課題」という資料(2014年)によると、この最大限の育児給付金額の水準は日本とドイツが67%、ノルウェーとポルトガルが共に100%、スウェーデンが77.6%となっています。

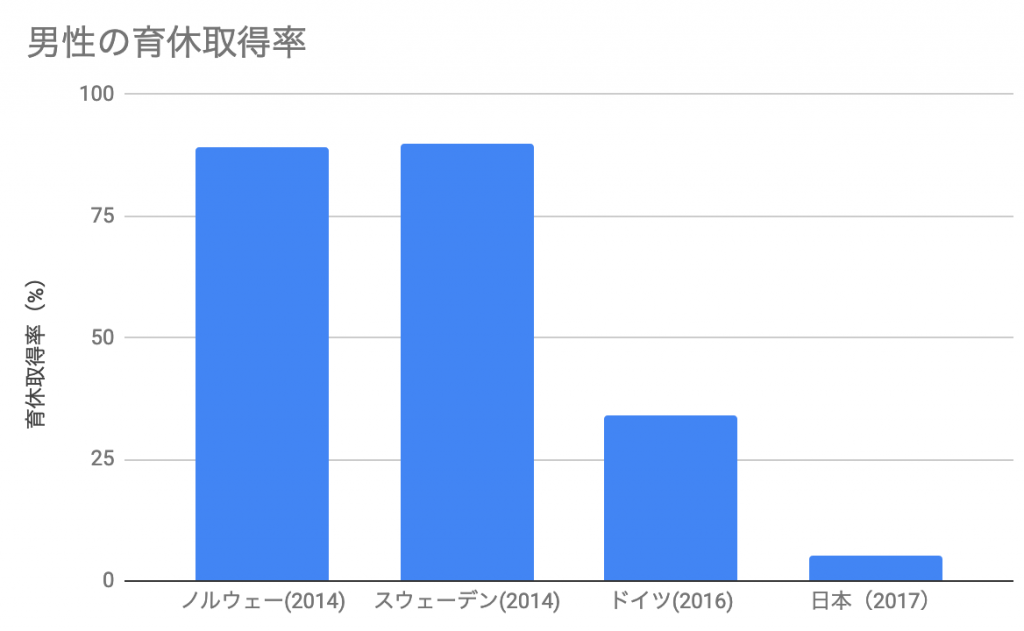

一方で、日本、ドイツ、スウェーデン、ノルウェーの男性育休取得率は以下のようになっています。

出典:「国際比較から見る日本の育児休業制度の特徴と課題」、「男性の育児休業取得促進事業(イクメンプロジェクト)」、「父親の育児休業取得率、34.2%:労働政策研究・研修機構」、「Why Swedish men take so much paternity leave:The Economist」

こうしてデータで見てみると、日本の育休取得率の圧倒的な低さがわかります。

また、育休の期間をむやみに伸ばすよりも、育児給付金の金額をあげた方が取得率は高くなるように感じられます。

それにしても制度が整備されているにも関わらず、日本の男性の育児休業取得率は他国の水準と比べると、非常に低いことがわかりました。では、何故こんなにも男性の育休は広がらないのでしょうか?

厚生労働省が三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して作成した「平成29年度 仕事と育児の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」によると育児休暇を取得しなかった理由は男性、女性で以下のような回答になりました。

男性の一位は「業務が繁忙で職場の人手が不足していた」、ということでした。また、「会社で育児休業制度が整備されていなかった」が男女ともに二番目に多い理由でした。しかし、育児休業は労働基準法で定められた労働者の権利であり、育児給付金は雇用保険に加入していれば給付されるものなので、育児休業制度が整備されていない会社というのはおそらく、過去に育休の実績がない会社、ということになります。

こうした回答を見ると、育休が取れる、という認識の不足や職場における人手不足が育児休業の大きな妨げになっているのだとわかります。

一方で、男性の育休後の変化として、この報告書では、育休をとった男性の約20%が「仕事の効率化を考えるようになった」と回答したり、同じく約7%が「育児の経験・スキルが仕事に役立った」と回答するなど、仕事にポジティブな影響を与えることもあるため、臆することなく育児休暇を取れる環境を整えていくことが急務だと感じます。

日本の男性の育休制度についてまとめると、

・母親と同じく父親も1年間の育休が取れる

・給付金は、半年までは給与の2/3、半年以降は1/2が支払われる

・日本の男性の育休取得率はわずか5%

・世界的に見ても日本の育児休業期間の水準は高い

・一方で、給付金の水準は決して高いとは言えない

・現場の課題としては、制度の認識不足や人手不足が大きな課題となっている

となります。

また、育児給付金の給付が2ヶ月ごとであったり、必要な手続きが不明瞭であったり、と育休をきちんと取得するための制度的な課題もまだまだ山積みです。

こうした中で、男性の育休制度の義務化などの意見や政府が取り組む「男性の育児休業取得促進事業(イクメンプロジェクト)」のような事業もありますが、育児休暇の取得が広がる中で本当に大事なのは、保護者が団結して子育てをこなせるか、ということです。男性が育児休暇を取りやすくなることで、それぞれの家庭にあったライフ・ワーク・バランスを見つけられるようになれば、育児をもっと楽しめるようになるのではないかと思います。

政府や会社の制度の充実を期待し、変革を求めるだけでなく、まずはそれぞれの家庭の中で自分たちの生活にあった育休取得プランを考えてみてはどうでしょうか?

(大藤ヨシヲ)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!