前回の記事では、イノベーションには長い時間と多様な「知」が必要であり、そのために企業が取り得る1つの選択肢は多様な業界からの中途採用を増やし、「知のぶつかり合い」を生み出すことだと述べました。

今回は具体例として中国のスタートアップ企業の事例を取り上げます。「中国企業はイノベーションどころか、他国の知的財産を侵害している」と考えている方もいるでしょう。そういう方にとってはイノベーションの事例として中国企業をなぜ取り上げるのか腑に落ちないかもしれません。もちろん、そういう企業もありますが、そうでない企業もあります。

多様な人材を集め、スピーディーにイノベーションを生み出している中国企業から私たちは何を学べるのでしょうか?

前回の記事でも取り上げた通り、イノベーションとは単なる技術革新ではなく、それを入口として新たな価値が生み出され、社会に浸透していくことを指します。

例として、中国のコロナ対策を取り上げましょう。ゼロコロナ政策を政治的に評価することはここでは避けますが、新型コロナウイルス拡大は中国社会においてすでにデジタル技術が実装され、浸透していることを明らかにしました。

例えば、顔認証により通行者の身元と検温を同時に行えるAIサービス、5G ネットワークを活用した遠隔医療、医療機関や隔離用ホテルに医療物資や食事を運ぶ無人運転自動車やロボット、上空から市民たちに外出を控えるように呼びかけるドローンなどです。

これらを「監視社会」だと一刀両断することは簡単ですが、少なくともデジタル技術が新しい価値を生み出し、社会の多方面に渡り活用されたことは確かです。その根底には、デジタル技術の中国社会への浸透がありました。イノベーションには長い時間がかかりますが、中国社会においてコロナ禍で結実したデジタル技術の「種まき」も最近になって始まったことではありません。

2008年当時、中国のネット普及率は22.6%、5人に1人しかネットを使えない状況でしたが、2018年には約6割にまで増加しました。また、2010年にはスマホ普及率はわずか8.3%でしたが、2013年には55%に増加、2022年6月には中国のネットユーザーは10億5100万にまで達しました。

著者は2008年から約10年、中国で生活していましたが、2015年頃から急激にスマホを持つ人たちが周りにも増え、あっという間に電子決済が普及したことを覚えています。私自身、2018年には買い物でほぼ現金を使うことはなくなっていました。

驚いたのは、中国の至るところにある露店や、天秤棒を担いで野菜や果物を売りに来ているような年配の方でもスマホや電子決済を使いこなしていたことです。まさにデジタル技術の種は時間をかけてまかれ、芽を出し、コロナ禍において結実した感があります。

こうしたイノベーションを支えているのがデジタルプラットフォームであり、それらを開発した中国のIT企業です。中国のIT企業というと、いわゆる「BATH」といわれる巨大プラットフォーマー、つまりBaidu(バイドゥ)、Alibaba(アリババ)、Tencent(テンセント)HUAWEI(ファーウェイ)を思い出す方が多いと思います。

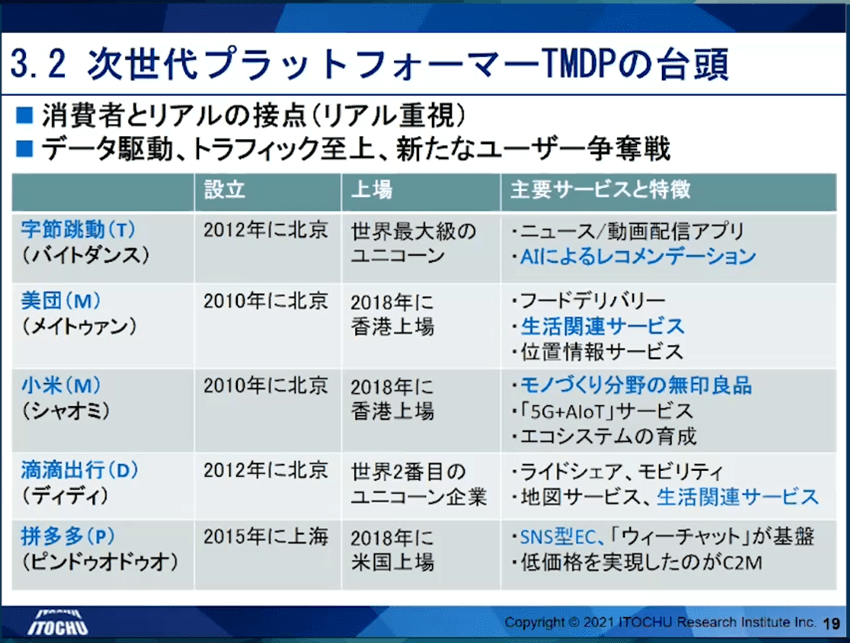

また、それに続く次世代企業として「TMDP」と呼ばれる企業も台頭してきています。どの企業も2010年になってから設立されていますが、すでに中国では知らない人がいないほどのメガベンチャーに成長しており、社会インフラと言ってよいほどのプラットフォーム(ライドシェアやフードデリバリー)を提供するまでに成長しています。

出典:株式会社伊藤忠総研

しかし、これらの企業は裾野が広い中国ベンチャー企業のいわば頂点であり、次なるイノベーションを起こそうと狙っているスタートアップ企業はまだまだあります。中国の民間シンクタンクである胡潤研究院が2022年8月に発表した「2022年グローバルユニコーン企業リスト※」によると、全世界のユニコーン企業1,312社のうち最も多かったのはアメリカ発で625社、それに続くのが中国発の312社でした(ちなみに日本は8社)。

※ユニコーン企業とは、創業10年以内で10億ドル以上の評価額が付けられている非上場のベンチャー企業のことを指すことが多いですが、同リストにおけるユニコーン企業とは評価額が10億ドルで、2000年移行に設立された非上場企業を指します。

中国の調査会社「iiMedia Reserch」が2022年9月に発表した「2022年中国のユニコーン企業ランキング」によると、上位100社のうち北京の企業が37社、上海が22社、広東省が17社、浙江省が9社、江蘇省が4社でした。

中国のスタートアップというと、かつて深圳(シンセン)を含む広東省が中心でしたが、今では拠点は北京に移ってきていることが分かります。前出の胡潤研究院によると、ユニコーン都市のトップは言わずもがなサンフランシスコですが、北京は世界第3位にランクインしています。

ユニコーン企業が多い場所ではイノベーションの萌芽が生まれる可能性は高いといえるでしょう。では、北京がスタートアップの中心地になったのはなぜでしょうか?

その一つの理由は、北京に豊富な人材が行き来するエコシステムが形成されている点にあると考えられます。

北京には中国最高学府の1つである清華大学がありますが、今やコンピューターサイエンス、人工知能領域では世界一といっても過言ではありません。清華大学には優秀な頭脳が集まっていることは確かですが、それだけでは「知のぶつかり合い」は生まれません。

そこで、多様な人材が行き来するために清華大学には「x-lab」というアントレプレナー教育を行うプログラムが設置されています。このx-labが多くのリソースをつなげる役割を担っており、学生同士のみならず、すでに企業に在籍している清華大学の卒業生や、北京随一のイノベーションエリアである「中関村」のスタートアップとの関わりを密接にしています。

中国社会はもともと「コネ」を大事にしますが、清華大学を中心にした一つのつながりが別のつながりを生み、それが縦横無尽に広がって、大きなネットワークを構成し、多種多様な人材の行き来を促していると考えられます。

また、中国人はスタートアップも含めて、日本人のように同じ企業で長く働くことを好みません。まして雇用機会が多ければ、人材が同じ場所に定着する時間は短く、それがさらなる人材の往来を可能にしているのです。

私が中国にまだいた2015年頃、中国社会を席巻したあるビジネスがありました。それはシェア自転車です。街中のあちこちに色とりどりの自転車が置かれ、スマホをかざせばどこからでも乗れ、どこででも乗り捨て可能、私自身も非常に重宝していました。2017年末には登録者は2億人に達し、そのまま軌道に乗れば、まさにイノベーションを起こす可能性があるサービスだったといえるでしょう。

残念ながら、その後、不法な放置自転車の大量発生や、車両のメンテナンスのコスト、プライバシー意識の高まりなどが課題になり、シェア自転車の利用は失速し始めました。ビジネスモデルのほころびや詰めの甘さも露呈し、シェア自転車大手だった「モバイク」は身売りし、「ofo」は事業縮小に追い込まれました。

ここで注目したいのは、投資を急ぐ中国式経営のまずさではなく、結果として失敗に終わるとしても、新規のビジネスモデルを歓迎し、一定期間柔軟に制度運用する行政側の対応です。こうした「サンドボックス制度(※)」が中国におけるイノベーションを加速させている気がします。

※「まずやってみること」を許容するため、期間や参加者を限定し、既存の規制の適用を受けることなく、新しい技術やビジネスモデルの迅速な実証を可能にする制度。

日本でも2018年に施行された生産性向上特別措置法に基づき、規制のサンドボックス制度が創設されました。2021年6月に施行された改正産業競争力強化法により、恒久化され、新しい技術やビジネスモデルの迅速な実証を可能にし、社会実装を推進することが期待されています。

中国企業から学べるのは、イノベーションを可能にする豊富な人材や社会実証を可能にする仕組みづくりの上手さです。

確かに多くの中国企業に「模倣」の傾向が強いことも確かです。しかし、ポジティブな面に注目するならイノベーションの萌芽は模倣から生まれます。また、「模倣=知的財産侵害」という訳でもありません。

魅力的なビジネスモデルを持っている中国企業について研究してみると、イノベーションにつながるアイディアが見つかるかもしれません。

著者:河合良成(かわいよしなり)

2008年より中国に渡航、10年にわたり大学などで教鞭を取り、中国文化や市況への造詣が深い。その後、アフリカのガーナに1年半滞在し、地元の言語トゥイ語をマスターすべく奮闘。現在は福岡在住、主に翻訳者、ライターとして活動中。

(TEXT:河合良成 編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。