2024年の年明けは様々なことが起きた。石川県の能登半島地震や羽田空港の海上保安機と日航機との衝突事故は強い衝撃を日本全国に与えた。これまでも日本では大規模地震、台風、気候変動、津波、火山噴火、大火災などの自然災害リスクのほか、グローバリズムの進展に伴って感染症リスク、環境リスク、社会リスクなど様々なリスクを経験してきた。中でも企業は、日米貿易摩擦、バブル崩壊、リーマンショックなどの厳しい経済リスクを乗り越え、今、米中対立による貿易摩擦やウクライナ戦争、台湾有事などの新たなるリスクに直面していると言えよう。 こうしたリスク時代に企業はどのように行動し、どのような経営を目指したら良いのだろうか。 本稿では、これまで日本に甚大な被害をもたらした大震災について説明し、今後予想される自然災害リスクについて解説する。次に企業の危機管理としてBCP(事業継続計画)について触れ、最後に大規模災害や戦争などの緊急事態に対応する「デジタル遷都」について、ウクライナ戦争と台湾有事を事例として挙げ、その有用性と効果について述べる。

日本には約2,000の活断層があるとされており、活断層による地震はいつどこで発生してもおかしくない。地震のメカニズムは地下で起きる岩盤のズレにより発生する。地球は、十数枚の「プレート」と呼ばれる硬い岩盤からなる地殻に覆われている。プレートは、マントル対流にともなって僅かに少しずつ動いていて、プレート同士の衝突やプレートがもう一方のプレートの下に沈み込んだりすることで地震が発生する。

日本周辺では、海プレート(太平洋プレートやフィリピン海プレート)が、陸プレート (北米プレートやユーラシアプレート)の方へ1年あたり数cm動いており、陸プレートの下に沈み込んでいる。日本周辺は、複数のプレートが交錯しているので、世界でも有数の地震多発地帯と言われている。

中でも近年、大規模震災として有名なのは、「阪神淡路大震災」「東日本大震災」であり、2024年に発生した「能登半島地震」も激甚災害と指定された。

1995年(平成7年)1月17日、兵庫県の淡路島北部(あるいは神戸市垂水区)沖の明石海峡を震源として、マグニチュード7.3の兵庫県南部地震が発生した。近畿圏の広域が大きな被害を受け、特に震源に近い神戸市の市街地(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、須磨区)の被害は甚大で、犠牲者は6,434人、負傷者43,792人、住宅全壊104,906戸、半壊144,274戸、全焼7,036戸、半焼96戸、経済損失9兆9,268億円にも達し、第二次世界大戦後に発生した自然災害では、東日本大震災が発生するまでは最悪のものだった。

東日本大震災とは、2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(加えて長野県北部地震による災害を含む場合もある)およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故による災害のことを言う。大規模な地震災害であることから大震災と呼称される。

東日本各地での大きな揺れや、大津波・火災などにより、東北地方を中心に12都道府県で2万2,318名の死者・行方不明者が発生した(震災関連死を含む)ほか、建築物の全壊・流失・半壊は合わせて40万6,067戸。直接的な経済被害額は16兆円から25兆円であり、世界銀行は自然災害による経済損失額としては史上1位としている。明治以降の日本の地震被害としては関東大震災、明治三陸地震に次ぐ3番目の規模の被害となった。

2024年(令和6年)1月1日、輪島市門前町剱地沖合付近を震源とするマグニチュード6.9の地震が発生し、石川県能登地方を中心に七尾市、輪島市、穴水町で最大震度6強、志賀町、中能登町、能登町で震度6弱、珠洲市で震度5強、羽咋市、かほく市、宝達志水町で震度5弱を観測したほか、加賀地方でも震度4~3を観測した。

本稿執筆中の2月1日の時点で、内閣府は住宅やインフラなど「資本ストック」の損壊額が1兆1000億~2兆6000億円にのぼるとの試算を公表した。資本ストックを(1)住宅(2)工場や学校など住宅以外の建築物(3)道路や水道、港湾施設など社会資本の3種類に分けてそれぞれの損壊額を計算した。住宅の損壊額は4000億~9000億円、住宅以外は2000億~4000億円、社会資本は5000億~1兆3000億円と推計される。

南海トラフ巨大地震は、今後、発生する可能性が高い西日本全域に及ぶ超広域震災で、被害地域の予想は、関東、中部、近畿、四国など極めて広域だ。トラフとは、細長い海底盆地のことをいい、南海トラフは、フィリピン海プレートがユーラシアプレートと北米プレートの下に沈み込む境界にあたり、駿河湾から九州の日向灘沖まで達している。南海トラフで発生するマグニチュード8~9クラスが30年以内に発生する確率は約70%と予測されている。具体的な予想被害は、死者、行方不明者約23,000人、建物被害(全壊棟数・火災焼失棟数)約610,000棟、負傷者数約123,000人、経済的被害約95兆円である。

東京など首都圏を中心とした直下型地震の発生が予測されている。内閣府による推定では、震度6強以上の強い揺れの地域では、木造住宅密集市街地等を中心に、老朽化している建物や耐震性の低い木造家屋等が多数倒壊するほか、急傾斜地の崩壊等による家屋等の損壊で、家屋・家具などの下敷きによる死傷等、多数の人的被害が発生するとみられている。想定されている被害は、揺れによる全壊家屋175,000棟、建物倒壊による死者・最大11,000人、揺れによる建物被害に伴う要救助者・最大72,000人、地震火災による焼失・最大412,000棟、倒壊等と合わせ最大610,000棟、火災による死者・最大16,000人、建物倒壊等と合わせ最大23,000人となっている。

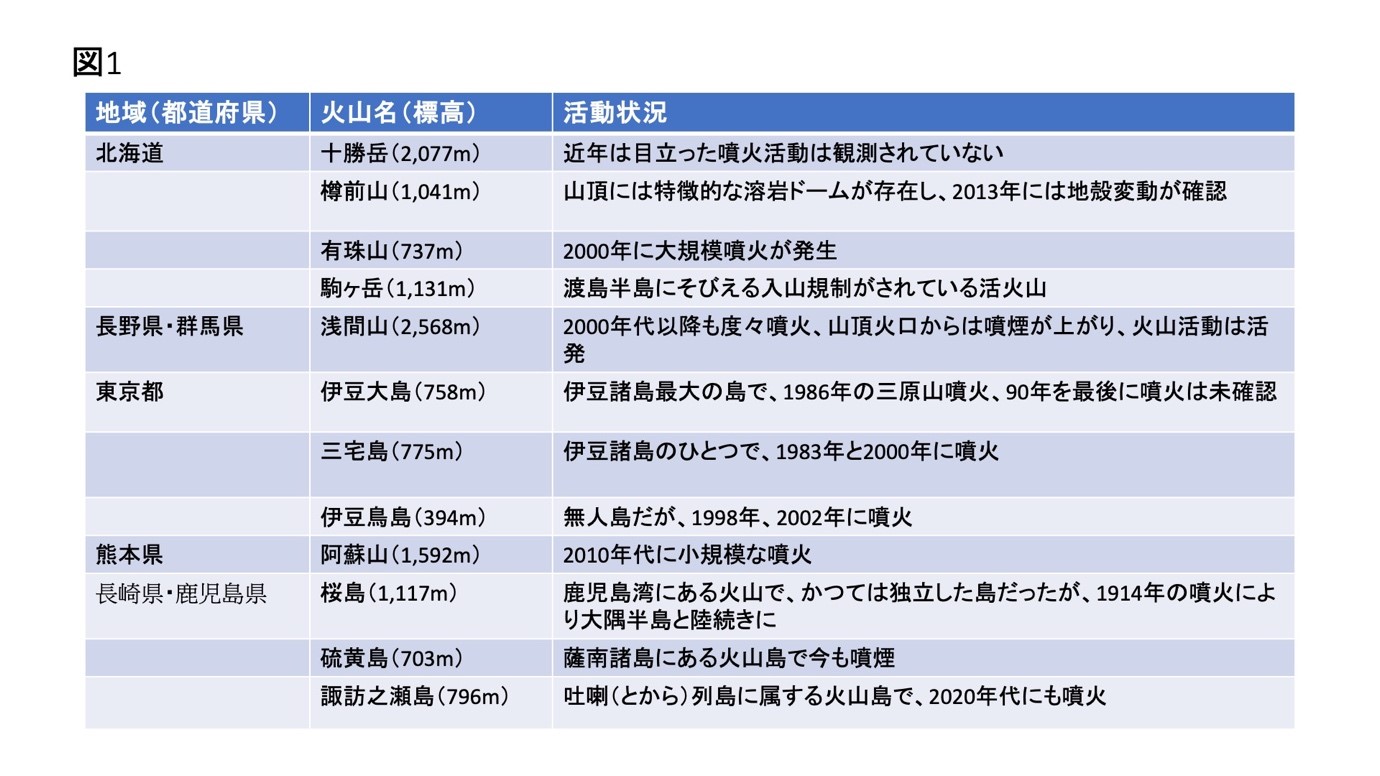

世界には約1500もの活火山がある。そのうちの約10%、110か所もの火山がある日本は世界有数の火山国と言える。火山は、A、B、Cの各ランクに分かれており、 A は100年活動度または1万年活動度が特に高い活火山(13か所)、 Bは 100年活動度または1万年活動度が高い活火山(36か所)、C は100年活動度および1万年活動度がともに低い活火山(36か所)である。

最も有名なのは長崎県・雲仙普賢岳で、現代でも火山活動が続いており、特に1991年6月に発生した大規模火砕流では43人、1993年6月の火砕流でも1人が死亡し、被災家屋は251棟、経済被害は約2300億円に達した。その他のランクA火山は次表のとおりだ。

気象庁HPから引用して筆者作成

富士山は有史以来、数度の大噴火を繰り返しており、近いうちに噴火する可能性もあると言われている。その他、全国にランクB、C合わせて72か所の活火山が点在する。

こうした自然災害に備えて、これまでBCP(事業継続計画)ということが言われてきた。

BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことだ。

緊急事態は突然発生し、有効な手を打つことができなければ、特に中小企業は、経営基盤の脆弱なため、廃業に追い込まれるおそれがある。また、事業を縮小し従業員を解雇しなければならない状況も考えられる。

緊急時に倒産や事業縮小を余儀なくされないためには、平常時からBCPを周到に準備しておき、緊急時に事業の継続・早期復旧を図ることが重要となる。こうした企業は、顧客の信用を維持し、市場関係者から高い評価を受けることとなり、株主にとって企業価値の維持・向上につながることになる。

緊急事態が発生した場合の BCP の発動手順は次のとおりだ。

①緊急事態が発覚したら、初動対応(緊急事態の種類ごとに違いあり)を行う。

②なるべく速やかに、顧客等へ被災状況を連絡するとともに、中核事業の継続方針を立案し、その実施体制を確立する。

③事業継続方針に基づき、顧客・協力会社向け対策、従業員・事業資源対策、財務対策を併行して進める。また、地域貢献活動も実施する。

④緊急事態の進展・収束にあわせて、応急対策、復旧対策、復興対策を進める。初動対応が済んだら、経営者がリーダーシップをとり、従業員に事業継続のための緊急対策を指示する。できる限り速やかに顧客・協力会社と連絡を取り、安否・被害状況の把握結果を踏まえ、中核事業の継続方針を立案し、その実施体制を確立する。

こうしたBCPによる対策も、もちろん有効であり、特に中小規模の企業にとっては必須とも言える。だが、昨今の大規模災害の頻発や戦争のリスクが顕在化しつつある現在、BCPによる一企業の取り組みのみで果たして十分と言えるのだろうか。

2022年2月に開始されたウクライナ戦争の数か月前、ウクライナは米軍やマイクロソフト社、グーグル社、アマゾン社などの民間企業の全面的支援を受けて、デジタルインフラをパブリッククラウドに分散させ、欧州各地のデータセンターでホストするなどの対策により被害を局限化し、民間と軍の活動の維持に成功した。米国は、2015年の悪名高い送電網への攻撃でキエフの一部が数時間にわたって停電して以来、米陸軍サイバー司令部の兵士、民間の請負業者らがウクライナ全土で活動し、ウクライナのサイバー防御強化を長年にわたって担ってきた。 例えばウクライナ鉄道では、米軍兵士と民間人のチームが「ワイパーウェア」と呼ばれる、コマンドで重要なファイルを削除するだけでコンピューターネットワーク全体を無効にする悪質なタイプのマルウェアを発見して駆除していた。そのため、開戦時、ウクライナ市民100万人が鉄道で避難に成功した。

特に活用されたのは、アマゾン・ウエブ・サービス社が提供したAWSスノーボールで、これは安全なデバイスを使用して AWS クラウドの内外に大量のデータを転送するペタバイト規模のデータ転送サービスだ。スノーボールの特徴は、

• ストレージ容量や処理能力に制限がなく、テラバイト単位のデータをクラウドに簡単に移行

• インターネット接続がない厳しい条件下にあるエッジ環境でアプリケーションのパフォーマンスを加速し、接続がほとんどないか、まったくない状態でコンピューティングワークロードを実行可能

• Snowball の頑丈なシャーシ、統合されたロジスティクス、改ざん防止ボックスを使用して転送中のデータを保護し、データを適切な場所に迅速に移動

などであり、インターネット環境の制限の中、極めて短期間に厖大なデータの移行に成功した。

AWSスノーボールの写真

2023年11月に台湾の行政院(内閣)が閣議決定した24年の予算案に、台湾の命運を握る約70億円規模の項目が盛り込まれた。台湾は24年から3年かけて、税や健康・医療、住民情報などの基盤データを複数の友好国のデータセンターに分散保存する。台湾本土が攻撃されても行政機能をデジタル空間で維持する。英国とルクセンブルクの衛星通信2社と契約し、ネット接続も確保し、友好国に台湾用の通信拠点3カ所を設置する。有事になればデータを集めて暗号を解除し行政機能を継続する計画だ。

3段階で備えるデジタル遷都

「デジタル遷都」は、都市そのものの移転とは異なり、デジタルテクノロジーと情報通信技術によって都市や社会の機能を移転する概念を指す。これは、従来の物理的な移転ではなく、デジタル技術を駆使して情報やサービスの提供、効率的な国家運営、都市運営を実現することを目指すものだ。都市が壊滅状態になっても、復興するまで避難地域で行政機能が維持される。自治体であれば、住民票、課税台帳、登記簿関係、医療カルテなどをデジタル化し、企業であれば、各種契約書、顧客名簿、経理関係、技術情報などをデジタル化しておく。すべてのデジタル情報は暗号化されるためセキュリティも高い。個々の企業単位で準備することも可能だが、国や自治体、もしくは地域の企業組合などと連携して準備すれば、さらに効率の良い避難と早期復興が可能だ。

大規模災害や戦争など様々なリスクが予見される現在、その対策には大きな課題が山積している。「デジタル遷都」のためのシステムの統一と標準化、関連法規の整備、住民への広報など、政府や自治体、企業の積極的な取り組みを大いに期待したい。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!