目次

NITは「構成員が主役」「楽しくやる」を基本的な考え方として、NITが何かをやってくれるのを待つのではなく「私たちがこれをやります」という事業主体を応援する場として運営されています。また、構想の加速化に向けた取り組みとして、2022年11月には民民・官民連携等によるプロジェクトが次々と立ち上がる事を目指した信州ITバレー構想「プロジェクト共創ネットワーク」がNITに付随する組織として立ち上がりました。現在は6つの部会(オープンイノベーション部会、地域DX推進部会、グローバル部会、IT企業誘致部会、ファイナンス部会、ライフスタイルデザイン部会)が設けられ、各部会での活動が本格化しています。

その6つの部会のなかでも県内企業の高収益化、そして県外企業と連携し革新的ビジネスモデルをつくることを目的とした地域DX推進部会の活動として、県内でどのようにDXを浸透させていくかを考える『長野DX浸透モデル検討ワークショップ』が全2回に渡り開催されます。今回は第1回の様子を紹介します。

冒頭には長野DX浸透モデル検討ワークショップ主催者である、地域DX推進部会長・前川 仁史氏(株式会社システックス 専務取締役)よりはじめの言葉。「本イベントは、2023年度以降どんな施策を進めるか、その企画アイデアを出す回です。長野県地域でDXをどれだけ浸透できるか、皆さんのお知恵を借りつつ検討したい」と呼びかけました。

続いて、信州ITバレー構想を推進する、長野県 産業労働部次長の 西沢 弘喜氏。「信州 ITバレー構想の実現の加速化に向けて、地域DX推進部会は重要な部会。皆さんに学びを持ち帰り頂き、かつ、地域のDXに向けて何か新たな動きが見えてくるのを期待しています」とあいさつを述べられました。

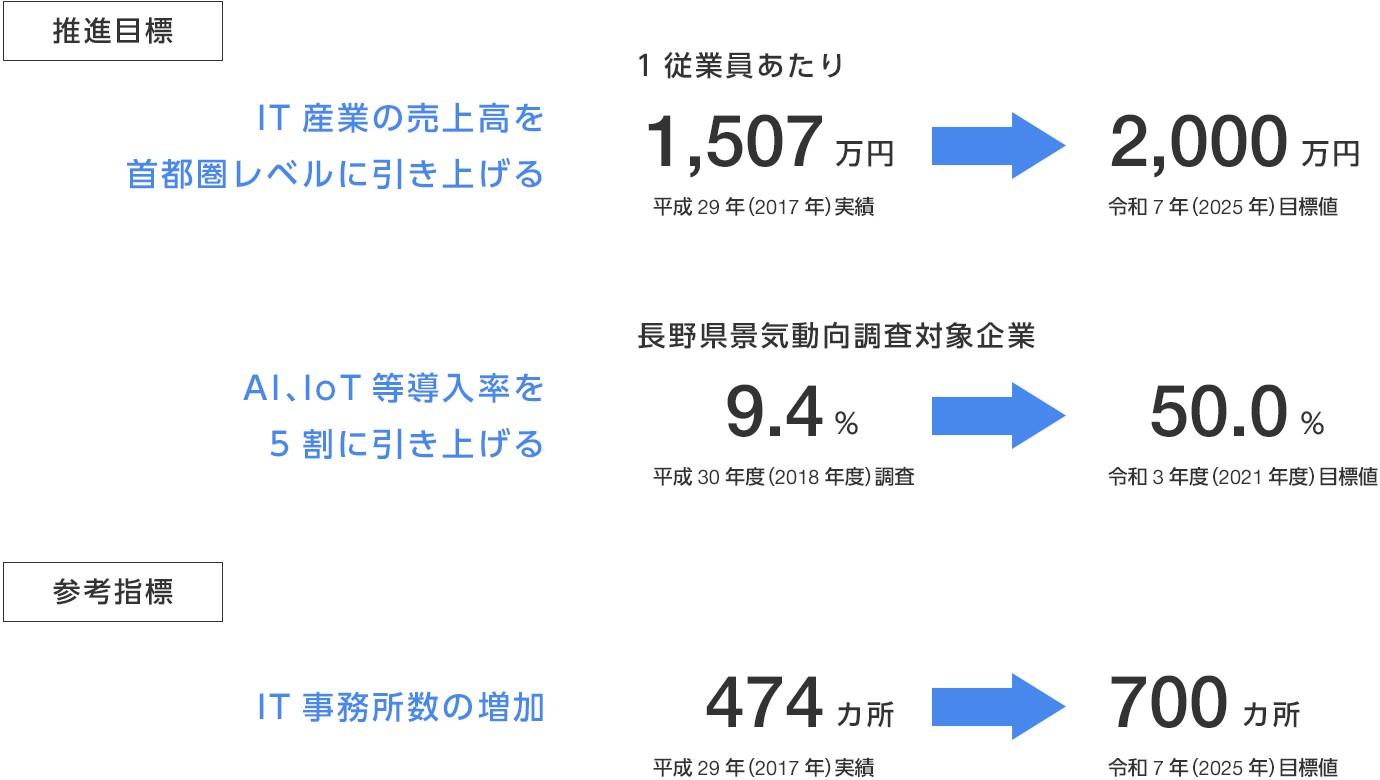

2025年には首都圏レベルのIT産業の売上高、AI・IoTなどの導入率を5割に引き上げる事を目標としている。*資料はコロナ以前の2019年に発表

第1回目は県内の IT事業者、自治体職員、地域産業企業、経済団体、金融機関、支援団体などおよそ90名の有志が参加しました。

ひとことで「DX推進」と言っても、ITとDXの違いなど基本的な共通理解が必要です。そのため、まずは90名の参加者のITリテラシーのグラデーションを整えようと、次のパートでは、来場者のインプットとして、国内外のITプラットフォーマーがDXのイロハ、そして具体的な地域の成功活用事例をスライドとともにレクチャーしました。

ITサービスを他の地域ではどのように活用しているか。DXとはそもそも何か、DXをやる意義や効果は何か。現場で浸透したDXにはどのようなプロセスや仕組みが必要なのか。基本知識から実践の一歩手前まで、三者三様の目線で紐解いていきました。

株式会社セールスフォース・ジャパン アライアンス事業統括本部 広域市場推進部 東日本担当 担当課長 若尾 勇治氏

長野県の佐久生まれ、埼玉育ち。現在は東京在住。現在も従兄弟の住む佐久市で年に1回集まる。

セールスフォースは1999年にアメリカで創業。現在では国内外問わず多くの企業や団体が利用している。

セールスフォースが提供しているCRM(顧客関係管理)の活用事例。最近はコロナ禍で落ち込んだ業績から回復するために、国内顧客の単価アップや優良顧客獲得のための関係性の見直しとしてのデータ蓄積・分析ツールとして使用する例も増えている。BtoB、BtoC関係なく利用でき、自治体でもCRMを利用しながら住民などとの関係の強化・見直しにも使われている。

DXには、守りのDXと攻めのDXがある。守りは現状の業務プロセス改善、攻めはお客さまと別の関係性構築や新たなビジネスモデルの開発。

欲しい機能を必要なタイミングで使い始める事が可能なので、小さい範囲から始めるのがおすすめ。

他社(Boxやウィングアーク1stなど)のサービスとも繋げられるので、守りと攻めのバランスを取りながらその時々に合った範囲で活用していくのがポイント。

地域の活用事例をさまざま紹介。その代表として長野県内にある「ながの観光コンベンションビューロー」を紹介。県外の観光客や関係人口のデータを分析し、キャンペーン・クーポン・メールマガジンなどの施策を考えている。例えば善光寺のご開帳、長野マラソンなどをきっかけに集まった旅行者情報を集積し、他のイベント時に送付したメールマガジンの開封率が40%を超えており、他県の顧客と親密な関係を築いている。このように顧客情報をどう把握しどのタイミングでどう使うか、を考えていくとDXにつながると考えている。

自治体ではコロナ関連業務をきっかけにDX推進の動きが加速。給付金、ワクチンなど個人情報の登録を紙ベースからWEBへ移行。必須項目の設定やエラーチェック等が自動化される。また入力フォーマット作成も早い自治体では1週間で完成したところも。クラウドサービスによりサーバーダウンの心配もなく市民からみてもスムーズな対応が可能となった。またこれまでは縦割りで部署ごとに異なる対応やフォームである事もあったが、同じクラウドを利用することにより部署横断で業務が標準化された自治体も出てきている。

現地にはながの観光コンベンションビューローの事例で、実際にSalesforceを活用したJTBの担当者も参加し、その効果を生の声で届けていた。

株式会社Box Japan 官公庁営業部 森 義貴 氏

東京都在住。現在は神奈川県藤沢市へ出向し市全体のデジタル推進アドバイザーも担当。共働き家庭のためUber Eatsでのデリバリーで身をもってDXの価値を実感。Boxは2005年にアメリカで創業。簡単に、どこからでも必要な情報にアクセスし、誰とでもコラボレーションができる環境を提供。2013年にはBox Japanが設立され、国内でも多くの企業が利用している。

デジタル活用の進化は「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デジタルトランスフォーメーション」の3つに分類される。デジタイゼーションは、紙のデジタル化。デジタライゼーションは、プロセスのデジタル化。デジタルトランスフォーメーションはあたらしい価値を生み出すためのデジタル活用。

わかりやすいDX事例としてUber Eatsを紹介。このサービスは出前の人員コストをかけられないレストラン、自由なシフトもしくは副業などでの隙間時間で働きたい労働者、簡単かつバリエーション豊かなメニューから食べるものを決めたい消費者の願いを叶えた、飲食デリバリー業界のDX。

そんなUber Eatsもプラットフォームを全部自分達で作っているわけではない。地図、決済、メッセージ、など他社のアプリケーションをつないで自社サービスに活用している。今の時代は「Best of Bread( いいものを選び)、Platform (つなぐ)」が主流。BoxもSalesforceやウィングアーク1stなど他社とつながりながら価値創出を加速させている。

データには構造化データと非構造化データがある。構造化データはデータベースに蓄積され、データ分析などで使うデータ。非構造化データは動画、写真ファイル、WordやExcelなど。世の中、非構造化データが多い。非構造データを効率よく利用できるようにしているのがBox。

クラウドストレージであるため、業務で書類や文書を作成する、社内外で様々な資料を共有する場合など、容量を気にせずビジネスを推進することができる。

外部コネクタが標準装備。例えば複合機からのスキャンデータの格納がスムーズに行えたり、メールファイルから自動で画像をBoxに投下できる仕組みもあるため、わざわざファイル保存せず、送られた共有リンクから活用し始めることが出来る。。少しずつの手間を削り効率のよいワークスタイルにつなげる。

「自分達の仕事の意義、生み出す価値を改めていま一度見つめなおし、その価値を提供するために本当に必要で良いもの、最適なやり方や使い方を見つけることがDX成功のカギです。」

DXをなんとなくではなく、きちんと捉える。さまざまなITリテラシーをもつ参加者へDXの本質を、そして効率的な浸透方法を丁寧にレクチャー。

ウィングアーク1st株式会社 エヴァンジェリスト 大川 真史

東京都在住だが、DXの企業調査や講演のため全国あちこちに出没。専門領域がDXにおける社会活動や産業構造の変化の研究。最近多い相談内容は「コミュニティデザイン」。ウィングアーク1stは、2004年創業だが製品開発自体は1993年からはじまった国内企業。帳票設計や運用、電子帳票プラットフォームなどの帳票分野のほか、データ基盤、BIツール(データ分析・可視化・予測など)の分野でトップシェアを維持。各企業や団体の独創的な情報活用ソリューションを支援する。

筋のいいデジタル化を実践している企業の共通事項として「現場起点」「試行錯誤」「人は育つ」「旗振り役」の4つがある。

「現場起点」…毎日現場で目の当たりにしている困りごとをどうにかしたい人が主導

「試行錯誤」…現地・現物・現物起点でプロトタイプを開発・試行・修正し続ける進め方

「人は育つ」…初めからデジタル人材がいた事例は皆無。デジタル化に興味を持つ人を増やし、まずは他社の真似から手を動かしてみる

「旗振り役」…今期の業績ではなく10年後を見据えた経営課題に向き合い、自分達でやりながら失敗と捉える事無く想定外の出来事を楽しむ経営層・データ活用で最も重要なのはデータで人間が判断すること。そして判断の結果、必要に応じてアクションする事。しばしばデータの可視化や通知までで完成とする取り組みが見受けられるが、重要なのはそこから先にある。

デジタル化は数名のデジタル担当者が推進すればいいのではない。従業員の8割が興味を持ち、うち2割が自分で調べるようになり、そこから自主的に自分でやってみる人が数名出てくる。企業は、自分でやってみたいと思った時に後押しする環境を整備する事が重要である。

デジタル化の取り組み状況は二極化が進んでおり、今後益々拡大していくと考えられる。

「まず自分で調べて手を動かして「何か」を小さく始める。現場で試行錯誤しながら「小さな変化」を楽しむ。その中から「成果のきっかけ」を見つけ出し皆で広げられる組織風土を作ろう」

全国の10数人規模から100人単位の中小企業の現場でのDX事例を交えて、筋のよいデジタル活用をあますことなく参加者へと伝えた。

真剣に3人の話に聞き入る参加者たち。

地域のDXキーマンになりうる人たち。大きな変化が今まさに生まれようとしているかもしれない

後半では前半のITプラットフォーマー達による地域DXの成功事例を学ぶ事例セミナーをインプットとし、具体的に来場者同士で県内のDX浸透モデルをディスカッションし、アウトプットするモデル検討会が行われました。地域DX推進部会長・前川 仁史氏がファシリテーターを務め、グループに分かれてセミナーの感想やセミナーを踏まえて「こんなことをやりたい」「そのためにはどうしたらいいか」のモデル検討会がスタートしました。

モデル検討会の趣旨の確認。「自分でやろうと思ったことや、来年度の地域DX推進部会としての活動に繋がるアイデアや意見をいただきたい」と前川氏より説明。

各グループに分かれ、さまざまな意見交換。まずは自分の抱えている仕事の課題について議論・共有しているグループが多く見られた

それをDXの文脈で考えるとどうなるか?セミナー登壇者もディスカッションに混ざりつつ、自分たちで何が出来るか、長野でどんな取り組みが必要かを考えていく。

所属・職域を超えて盛んな意見交換が行われた。

紙ベースでの作業がまだ多いという声があちらこちらから聞こえ、中には受付時ではデジタル申請でも内部では紙ベースで作業しているという事もあるよう。

<

高齢者にもやさしいペーパーレスを考えているグループも。

最後にグループごとの意見を代表者が発表。リモートワークを定着させたい、自治体でもプロトタイピングをしてみたいなどさまざまな声があがった。

長野県でDXの失敗事例をシェアするデータベースをつくりたい、といった意見も出ました。ワークショップ中は終始にぎやかな声に包まれ、まだまだ話し足りない中、第1回は終了となった。

「今回招いたプラットフォーマーたちには自分達でつくるという事を軸としたお話を伺いました。自分たちはデジタルを使って何をやり始めて何をし続けるのか、それを考え続ける必要があると思います。本日の参加者のみなさまが行動に移すためにはどうするか、そして我々はどうサポートするか、考えていきたいと思います」と閉会後、前川氏は今回のイベントを振り返りました。

と同時に、長野はまだもっといろんなことができる。もっとやっちゃってもいい。と伸び代も感じているそうです。

本日のワークショップを通じてDXがより加速し、自分たちならではのDXを。そしてエリアによってさまざまな特性をもつ長野県だからこその県内の化学反応に引き続き注目していきたいと思います。

信州ITバレー推進協議会(NIT)ホームページ https://nagano-it.jp

(取材・テキスト・編集・写真:フルカワカイ )

「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。

Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。