まずは、2025年のジェンダー・ギャップ指数における各国のスコアを一覧で見てみましょう。

今回取り上げる日本、インド、ルワンダ、アイスランド(北欧代表)の4カ国を並べると、単純な順位比較だけでは見えてこない特徴が浮かび上がります。

| 国名 | 総合 | 経済 | 教育 | 健康 | 政治 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 日本 | 118位 | 66.6 | 112位 | 61.3 | 66位 | 99.4 | 50位 | 97.3 | 125位 | 8.5 |

| インド | 131位 | 64.4 | 144位 | 40.7 | 110位 | 97.1 | 143位 | 95.4 | 69位 | 24.5 |

| ルワンダ | 39位 | 76.2 | 65位 | 71.2 | 113位 | 96.0 | 74位 | 96.9 | 28位 | 40.4 |

| アイスランド | 1位 | 92.6 | 10位 | 79.8 | 81位 | 99.0 | 125位 | 96.0 | 1位 | 95.4 |

引用元:World Economic Forum, Global Gender Gap Index 2025.(表は横スクロールでご覧いただけます。)

こうして並べると、それぞれの国がどの分野に「谷」を抱えているのかが一目でわかります。

しかし、この表を読み解くときに注意すべきポイントがあります。

それは 「順位」と「スコア」は必ずしも比例しない ということです。

教育や健康のスコアは、多くの国が95〜100%に集中しています。

そのため、わずか数ポイントの差で順位が大きく入れ替わってしまうのです。

● インドは2023年に教育スコア100(完全平等)と評価され、26位でした。2025年は97.1にわずかに後退しただけで、順位は一気に110位に。

参照:World Economic Forum, Global Gender Gap Index 2023.

● 日本の健康スコア97.3は数値上は高いのに、順位は下位に沈みます。これは男女の平均寿命差(女性が長寿すぎる)が影響しています。

● アイスランドでさえ健康スコアは96.0程度で完全平等には届いていません。

つまり、教育や健康は「団子状態」なので、スコアをそのまま読むと実態を誤解しかねない分野なのです。

一方で、経済や政治は国ごとの差が大きく、スコアと順位が素直に連動します。

● 日本の政治スコア8.5%は、スコアでも順位でも極端に低い。

● ルワンダは議会の6割超が女性で、政治スコア40.4で世界28位。

● 経済分野では、日本は61.3(112位)と低く、ルワンダの71.2(65位)の方がむしろ高い。

このように、

● 教育・健康は「団子状態」=数%の差で順位が大きく動く

● 経済・政治は「バラけている」=スコアと順位が比例しやすい

という違いがあります。

つまり、ジェンダー・ギャップ指数を読むときには、「数値」そのものと「どの分野が団子状態なのか/差が開いているのか」を分けて考える必要があるのです。これを理解していないと、数字を誤読してしまいます。

インドは2025年の総合順位131位、総合スコア64.4%。教育スコアは97.1と高く、数字だけを見れば「教育の分野はほぼ平等に近づいている」と言えそうです。実際、2023年には教育スコアが100(完全平等)と評価されていました。こうした推移だけを追えば、「教育は改善している」と読むこともできるでしょう。

しかし、ここに「数字マジック」が潜んでいます。健康・生存分野のスコアを見てみると、インドは95.4と決して低い値ではないのに、順位は142位とほぼ最下位。これは、多くの国が95〜98%に集中する「団子状態」の分野だからです。わずかな差が致命的な順位差を生み出してしまうのです。

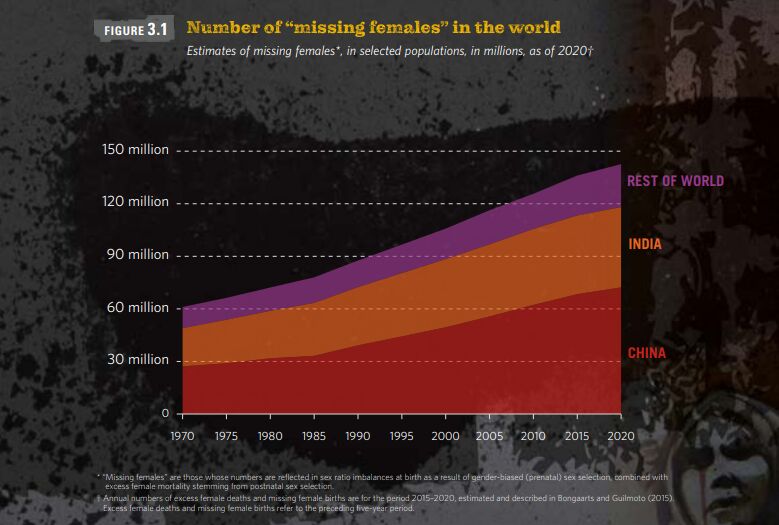

この差の背景には重い社会問題があります。出生時の性比で女児が少ないこと、妊産婦死亡率の高さ、そして女児の嬰児殺や性選択的中絶といった慣習です。つまり、数字のわずかな差の裏には、「命の格差」という深刻な現実が横たわっています。

中国とインドにおける「男児選好」の慣習は根強く、現在でも多くの女児が妊娠中に堕胎、あるいは出生後すぐに殺害されてしまう状況が続いています。

出典:UNFPA国連人口基金「State of World Population 2020」p.48

ここで再び教育スコアに戻って考えてみましょう。教育スコアが高いとされるのは、残された子どもたちの間で平等が達成されているにすぎません。本来なら教育を受けていたはずの女児が命を奪われた分は、統計には含まれていないのです。

そう考えると、「教育は平等」とされる高いスコアも、実は大きな歪みを抱えていると言わざるを得ません。

そして、この「健康」という土台の揺らぎは、教育にとどまらず、経済や政治の分野にも波及します。生まれるはずの命が消えてしまうことで教育の母数が減り、労働市場での女性の参加も制限される。その延長線上に、女性の政治的参画の遅れもつながっていくのです。

ジェンダー・ギャップ指数の四分野は独立して存在しているように見えて、実は連鎖的に影響し合っています。インドの事例は、順位やスコアだけでは見えない「格差の質」を物語っています。

表面的には改善が進んでいるように見えても、社会慣習や命の選別が残る限り、真の平等とは言えないのです。

ルワンダは2025年の総合順位39位、総合スコア76.2%。アフリカ諸国の中では群を抜いて高い位置にあります。

とりわけ注目されるのは「政治参加」で、女性議員が全体の6割を超え、世界でも突出したスコアを記録しています。

ここで思い出したいのが「数字マジック」の違いです。

教育や健康のように団子状態になっている分野では、わずか数%の差で順位が大きく変動しました。

一方、政治は国ごとの差が大きい分野です。

そのためルワンダの「女性議員比率の高さ」は、スコアにも順位にもストレートに反映されているのです。

では、なぜここまで女性の進出が進んだのでしょうか。

その背景には、1994年4月から7月に発生したジェノサイド(集団虐殺)があります。わずか100日間でおよそ80万人が犠牲になったとされ、この悲劇が社会の構造を根底から変えました。

ジェノサイドのあった1994年から翌1995年にかけて人口が大幅に減っていることがわかります。

出典:Worldometer「ルワンダの人口」

ルワンダでは元々女性の地位は非常に低いものでした。

ニシブマリエ 氏の取材記事においては、以下のようなコメントが紹介されています。

”「虐殺」以前の女性軽視はひどかった、と現地の女性たちは口をそろえる。女性は銀行口座を持てず、遺産相続もできなかった。”

(引用元:ニシブマリエ 「ルワンダ「女性活躍」の複雑な実情――“虐殺”から25年、様変わりした国の現実」)

しかしジェノサイドにより、多くの男性が虐殺されたことで男性の人口が激減し、復興と再建を進めるには、女性の力を前面に出すことが不可欠な状況に置かれました。

新憲法では議会の女性比率を最低30%とするクオータ制を導入し、女性省の設立や地方議会への女性登用も進めました。結果として、現在では世界でも最も高い水準の女性議員比率を誇る国となっています(独立行政法人国際協力機構(JICA)「国別ジェンダー情報整備調査 ルワンダ国」)。

ルワンダはジェノサイドという極端な外的要因により、社会構造的に女性が前に出ざるを得ない状況に置かれました。結果として、経済や政治の分野では女性の進出が強制的に進み、数値上は世界でも突出したスコアを記録しています。

しかし、これを「理想的な平等」と捉えるのは早計です。

結婚できずシングルマザーとなった女性が教育や仕事を断念せざるを得なかったり、農村部では依然として男性が意思決定を握り、女性が生活のすべてを背負わされる構造が根強く残っています(2020年5月11日Slow News Report「みんな知らないルワンダの今」/独立行政法人国際協力機構(JICA)「国別ジェンダー情報整備調査 ルワンダ国」)。

つまり、ルワンダの政治スコアの高さは「団子状態ではない分野で数字がそのまま表れた」結果であり、その背景はジェノサイドという極端な外的要因でした。

しかし、文化や慣習そのものが大きく変化したわけではないため、数値上は高いスコアを示していても、実態には強い負担と矛盾が横たわっているのです。これがルワンダの“格差のかたち”。

では、外的要因ではなく、長期にわたる制度と文化の積み重ねで高スコアを維持してきた北欧のデータの裏側にはどのような背景があるのでしょうか。

ジェンダー先進国といえば、北欧諸国の名前が必ず挙がります。アイスランドは2025年の総合順位1位、総合スコア92.6%と、世界トップを維持しています。

その理由は単に一つの分野で突出しているからではなく、団子状態の分野でも安定的に高スコアを取り、差が開く政治・経済分野でも着実に底上げしていることにあります。

たとえば健康スコアは各国が95〜98%に集中する団子状態ですが、アイスランドは96.0と安定的に高得点を維持しています。教育でも99.0と高水準を確保。

さらに、差が大きく出やすい政治分野では95.4と圧倒的に高いスコアを記録し、経済でも79.8と世界10位に入っています。つまり北欧は、「数字マジック」の罠に陥らず、すべての分野でバランス良く高い水準を維持しているのです。

「日本も北欧を見習えばよい」という声もしばしば耳にしますが、果たしてそのまま真似できるものなのでしょうか。ここで、日本と北欧の基本的なデータを比較してみましょう。

| 国 | 人口 | 国土面積 | 消費税率 |

|---|---|---|---|

| 日本 | 1億2,400万人 | 378千km² | 10% |

| アイスランド | 38万人 | 103千km² | 24% |

| スウェーデン | 1,050万人 | 450千km² | 25% |

| ノルウェー | 550万人 | 385千km² | 25% |

| デンマーク | 590万人 | 43千km² | 25% |

| フィンランド | 510万人 | 338千km² | 24% |

上記のデータから分かる通り、北欧諸国はいずれも人口が数百万人規模にとどまります。日本の1億人超と比べると、社会の「サイズ感」がまったく異なります。小規模社会だからこそ合意形成や制度設計をスピーディーに進めやすく、それが高いジェンダー平等スコアを下支えしているのです。

さらに、消費税率にも注目すべき違いがあります。北欧諸国は24〜25%と、日本の10%に比べて圧倒的に高水準です。これは「高税率・高福祉」という社会契約を早期から選択してきた結果です。

北欧諸国は、教育・医療・保育などを国家が直接保証し、国民が普遍的に利用できる制度を整えてきました。社会学者エスピン=アンデルセンが分類した「社会民主主義的福祉国家」の典型であり、高い税負担を甘受させる文化的土壌があることが特徴です(参照:斉藤誠「北欧諸国は日本と何が違うのか?」日本経済研究センター)。

教育費は大学まで無償、医療や保育も広く公的に整備され、労働市場政策や年金も手厚く設計されています。こうした仕組みにより、女性も出産や育児を理由にキャリアを中断せずに済み、経済参加と政治参加が自然に進みました。

一方、日本は戦後の復興期に「男性稼ぎ手モデル」を前提とし、福祉を国家ではなく企業に担わせる制度設計を選びました。終身雇用や年功序列とともに住宅・家族手当や企業年金といった「企業福祉」が整備され、社会保障の多くが企業を通じて提供される構造になったのです(参照:櫻井 善行「「企業福祉」の日本的特徴と課題」名古屋学院大学リポジトリ)。そのため高税率・高福祉の仕組みは広がらず、消費税も10%にとどまっています。

つまり北欧の「数字の高さ」は偶然ではなく、小規模社会で合意形成を重ね、高税率・高福祉の社会契約を築いてきた長期的な制度設計の成果なのです。日本がそのまま真似できるわけではありませんが、団子状態の分野でも揺らがない仕組みづくりや、社会全体でケアを担う構造は、大きな示唆を与えてくれます。

今回見てきたように、ジェンダー格差の“かたち”は国ごとにまったく異なります。

インドのように「命の格差」が教育スコアの裏に潜んでいる国もあれば、ルワンダのようにジェノサイドという外的要因によって女性の進出が進んだ国もあります。そして北欧のように「小規模社会」と「高福祉国家」という条件を背景に、すべての分野で安定して高いスコアを維持してきた国もあります。

ここで強調したいのは、数字は順位の上下を読み解く鍵にすぎないということです。その数値の裏には、それぞれ「命」「外的要因」「制度選択」といった背景が重なっています。だからこそ、世界比較は「順位を競うこと」ではなく、自国の“谷”を直視するためのレンズなのです。

スコアをただ並べて優劣を論じても意味はありません。むしろ「なぜこの数字なのか」「どのような社会的背景があるのか」を理解することこそが、私たち自身の課題を見つけるヒントになります。

次回(第4回)は、ジェンダー・ギャップ指数(GGI)以外の指標―たとえばジェンダー開発指数(GDI)やジェンダー不平等指数(GII)―を重ね合わせ、「社会の健康診断」としてどう読み解けるのかを考えていきます。

「男女差別なんて、もうあまり感じない」——そう思う方は少なくないかもしれません。しかし、2025年版ジェンダーギャップ指数で日本は148カ国中118位。なぜ日常では「平等」を感じるのに、データでは「不平等」なのでしょうか?

このズレにこそ、私たちが見落としている真実があります。職場での何気ない会話、家庭での役割分担、そして「当たり前」だと思っている日常——実は私たちの「体感」も「統計」も、多様な現実のごく一部でしかありません。

「データを見なければ世の中はわからない、ただデータだけ見ていても世の中はわからない」本連載「『感じている平等』と『データで見る不平等』―2025年のジェンダーギャップ指数から世界を見る」では、誰もが持つバイアスを自覚しながら、数字の奥にある”見えない格差”の正体に迫ります。2025年版ジェンダーギャップ指数をきっかけに、あなたの「当たり前」の向こう側を、ご一緒に探ってみませんか。

本特集はこちらメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!